中国の目が日本から離れる当然の理由

もちろんアメリカとの違いを浮き彫りにするために、そうしたポジションを取ろうとしていることは否めない。

だが、その前提となるのは、中国がそうした姿勢を強調することで一定程度の手応えをつかんでいるという事実だ。

そのメインのターゲットはグローバル・サウスだ。

今回の賀詞では、中国は初めて明確にグローバル・サウスというワードを用いて、彼らとの協力に言及している。

具体的には以下の部分だ。

今日の世界では変化と混乱が交錯しています。このようななか、中国は責任ある大国として積極的にグローバルガバナンスの改革を推進し、グローバル・サウスとの団結と協力を深化させていきます。

中国がグローバル・サウスとの協力をより促進してゆくためには具体的なツールが不可欠だが、それは何かと問えば、言うまでもなく「一帯一路」だ。

日本や欧米のメディアでは「債務の罠」という一言で切り捨てられてしまう「一帯一路」だが、参加している国々の各政権の反応はメディアの報道とは逆に積極的だ。

直近では本メルマガでも紹介したペルーのチャンカイ港の開発がある。同港の開港式ではディナ・ボルアルテ大統領自が習近平と並んでオンライン参加をして盛り上げたが、それに加えて、隣国・チリの大統領までが習近平との会談の場でチャンカイ港に触れ、効果に期待を示したのだ。

中国がこれまでいかに欧米先進国との関係から、新興国とグローバル・サウスとの関係に重心を移してきたか。その変化は今回の賀詞からもはっきりと読み取れる。

賀詞のなかで習近平は、2024年の中国外交の大きな成果として、中国・アフリカ協力フォーラム北京サミットの成功を筆頭に、上海協力機構、BRICS、アジア太平洋経済協力(APEC)、そしてG20の五つの国際会議に言及した。

トランプの再登板という巨大な変数を前にしても中国がある程度落ち着いていられるのには、大きく分けて二つの理由がある。

1つは、米中間には基本的な合意があり、大統領が誰になっても揺るがない柱があると中国が信じていること。具体的には昨年11月、ペルーでの米中首脳会談で習近平が語った「四つの不変」である。四つとは、

- 中米関係の安定的かつ健全で持続可能な発展に尽力する中国の目標に変わりはない

- 相互尊重、平和共存、協力ウィンウィンに基づき中米関係を処理する原則に変わりはない

- 自らの主権、安全、発展の利益を断固として守る立場に変わりはない

- 中米人民の伝統的友情を継続したい願いに変わりはない

の4点を指す。

中国からの呼びかけだが、背景にはアメリカとの利害共有は可能だと、この時点で中国が確信したことがある。

そしてもう1つは欧米先進国から排除された場合のバッファーとしてのグローバル・サウスの存在だ。

中国にとって欧米との関係は依然重要で、直ちに新興国やグローバル・サウスがその代わりになるというわけではない。しかし、今後の世界経済の趨勢をみれば、彼らとの絆が心強いことは言うまでもない。

グローバル・サウスとの関係が良好である点は中国を落ち着かせる重要な要素となっている。

中国の目が日本から離れているのは当然だ。

(『富坂聰の「目からうろこの中国解説」』2025年1月5日号より。ご興味をお持ちの方はこの機会に初月無料のお試し購読をご登録ください)

この記事の著者・富坂聰さんのメルマガ

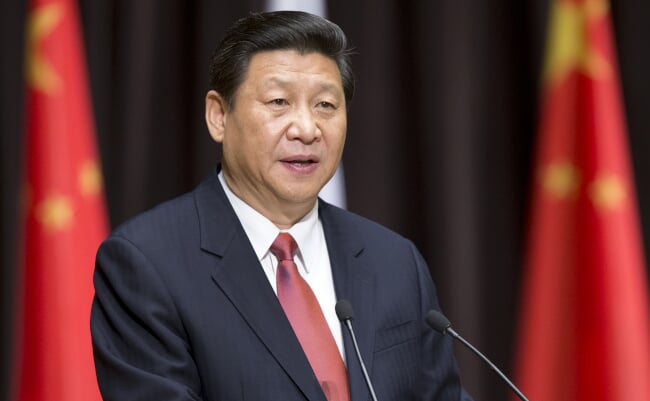

image by: Kaliva / Shutterstock.com