休校要請やイベント自粛要請が安倍首相の独断であり、それまでの菅官房長官を中心とする「官邸主導」の危機管理対応に変化が生じた背景を15日付けの読売新聞が伝えています。この記事で語られている安倍首相の「腹心」について補足するのは、メルマガ『NEWSを疑え!』を主宰する軍事アナリストの小川和久さんです。小川さんは、平時型の秀才官僚任せで通用しなかったクルーズ船対応を契機に、出番が回ってきた有事型の官僚が果たす仕事に期待を寄せています。

有事型の人材が前面に出た安倍官邸

3月15日付の読売新聞は、「『知恵袋』は腹心2人、首相がトップダウンの決断繰り返す…菅長官との間にすきま風」とする長文の特集記事を掲載しました。

「新型コロナウイルスへの政府の対応をめぐり、首相官邸内の力学に変化が生じている。危機管理対応を一手に引き受けてきた菅官房長官の存在感が薄れ、安倍首相は2人の腹心に支えられてトップダウンの決断を繰り返している」

「首相が今、政治決断を下す際に知恵袋として頼りとするのが、今井尚哉首相補佐官と北村滋国家安全保障局長だ」

ご存じの通り、今井氏(経済産業省)と北村氏は(警察庁)はともに第1次安倍政権で首相秘書官を務めました。第2次安倍政権では、政務秘書官(今井氏)、内閣情報官(北村氏)という立場から首相を支えてきましたが、2019年9月の人事で今井氏は首相補佐官を兼務し、北村氏は国家安全保障会議(NSC)の事務方トップである国家安全保障局長に就任、政権の要として表舞台で活動できる立場になりました。

読売新聞の記事は、今井、北村両氏が関わった事例として、一斉休校、中国・韓国からの入国制限の強化を紹介したあと、2人が前面に登場してきた理由を具体的に示します。

「北朝鮮のミサイル発射や大規模災害などの危機管理対応はこれまで、菅氏と警察庁出身の杉田和博官房副長官が巧みに省庁を束ねながら、『官邸主導』で進めてきた。だが、クルーズ船対応でもたつき、2月25日に発表した政府の基本方針がイベント自粛や休校について踏み込み不足で批判を浴びると、首相はトップダウンでの対応にかじを切った」

そして、記事は次のように締めくくります。

「今井、北村両氏が下支えする『首相主導』の政治決断には根回し不足も目立ち、省庁とのあつれきが生じている。それでも、首相は周囲にこう言い切る。『緊急時は、走りながら決めていくしかない。調整や制度設計は後回しでも仕方ない。今の日本の政策は正しい』」

私は戦史には疎いほうですが、戦争に勝った事例を見ると、開戦の段階で平時型の将軍を有事型の将軍に置きかえ、難局を乗り切ってきた印象があります。

政治家である菅官房長官は、典型的な平時型の秀才官僚である杉田官房副長官と和泉首相補佐官を頼りにしてきました。それが通用しなかったのが、クルーズ客船への対応だったわけで、今井、北村両氏という有事型の官僚の出番となったのです。

まるで、ドイツ軍の電撃作戦によって敗戦が色濃くなったフランスで、主流から外れていたド・ゴールが頭角を現し、連合国の一員として勝利を手にした事例と重なるかのようです。今井、北村氏による「コロナ撃滅作戦」の成功を祈らずにはいられません。(小川和久)

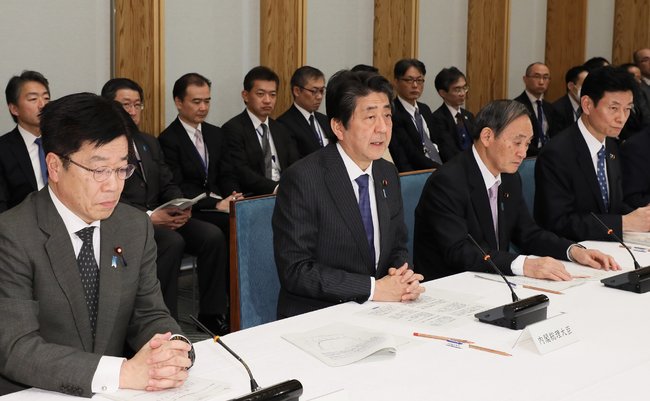

image by: 首相官邸HP