30年以上にも渡り旧統一教会と対峙してきたジャーナリストの有田芳生氏。一貫して教団と戦い続けてきた有田氏は、3月25日に東京地裁が出した解散命令と、それを報じたメディアをどう見たのでしょうか。今回のメルマガ『有田芳生の「酔醒漫録」』では、解散命令の根拠を「献金被害」と伝えたマスコミが気づいていないであろう、地裁による解散命令決定文の「重要な指摘」について解説しています。

※本記事のタイトルはMAG2NEWS編集部によるものです/メルマガ原題:統一教会解散命令決定を読み解く(上)

統一教会解散命令決定を読み解く(上)

統一教会(世界平和統一家庭連合)に3月25日、解散命令が出た。宗教法人ではこれまでオウム真理教と明覚寺に出された解散命令に続き、戦後で3件目になる。

25日15時に教団および申立人の文科省担当者が東京地裁に呼ばれて116ページの決定文書をそれぞれ交付された。「決定要旨」(7ページ)では、解散「理由の要旨」は、宗教法人法81条1項1号に基づいて「法令に違反」する行為が、2009年の「コンプライアンス宣言」(信者の販売会社が霊感商法で警視庁公安部に摘発された刑事事件をきっかけに教団本部が出した対応策)以前と以後にわたって検討をしている。

そこではまず「元信者等が損害賠償を求めた民事訴訟で、利害関係参加人(注:統一教会のこと)に対する請求の全部又は一部を容認した判決が32件存在する」とした。この「決定要旨」にしばしば登場する言葉がある。「献金勧誘等行為」だ。そこに「献金及び物品購入等の勧誘や入信勧誘等の行為」と説明がある。

この文脈を記事にしたからだろう。テレビも新聞も「献金被害」を根拠に解散命令が出されたと強調した。間違いではないが、それでは統一教会による被害の全体像を網羅したことにはならない。決定では「コンプライアンス宣言」以前からをふくめ、「昭和50年代後半からコンプライアンス宣言の出された同年(注:平成21年)頃までの間」という表現がある。明記されていないがこれがじつは重要な指摘である。

「昭和50年代」といえば1975年からだ。その「後半から」とは1980代をまたぎ「コンプライアンス宣言」が出された2009年に至る。メディアが大きく報じた「40年」の期間の莫大な消費者被害だ。

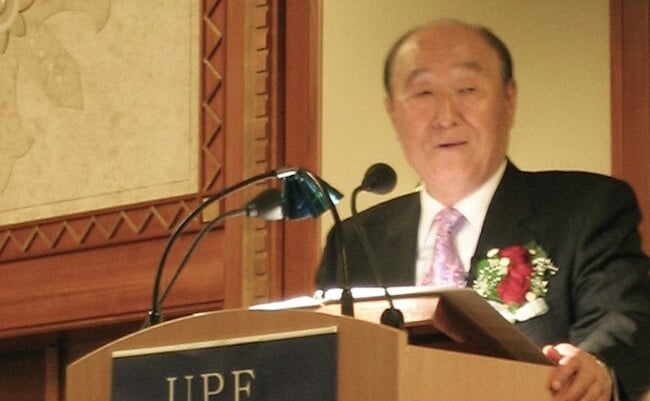

決定文は慎重に信仰内容に入らない。しかもメディアは気づいていないのか、まったく触れないので指摘しておくと、この「1975年」とは日本統一教会が宗教団体から経済組織に変質していく画期となる年だった。韓国の文鮮明教祖が日本の組織に送金命令を発した。

それまではハンカチ、靴下、珍味、花などを売り、インチキな難民カンパなどもふくめて資金を集めていた。ところが教祖の指示を実行するために、教団は本部に経済担当副会長を置く。宗教伝道の幹部よりも高い地位を占め、「ハッピーワールド」という霊感商法の総元締めの会社の社長となり、全国各地に販売会社を作る。そして「先祖の因縁話」を利用して、人の不幸につけ込み、印鑑、壺、多宝塔などを不当に高額に売りつけはじめた。

メディアの多くが「献金」に注目したのは、決定文でも触れられているように、安倍晋三元総理銃撃事件の実行犯の動機が、家庭崩壊するほどの母親による高額献金だったことによる。

歴史的に見れば、教団をめぐる社会問題は、献金被害も膨大だが、むしろ霊感商法被害が多かった。決定文は教団の内部機関誌を使って「伝道活動と物品販売活動の一元化」が行なわれたことを指摘している。

やがて警察の摘発があり、霊感商法がやりにくくなってくると、こんどは信者に霊感商法の手法を利用して高額献金を求めるようになった。このプロセスが決定文では丁寧にたどられている。

この記事の著者・有田芳生さんのメルマガ