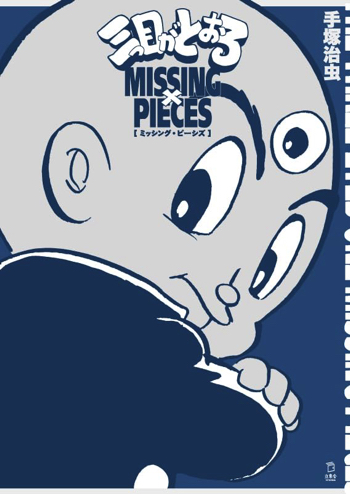

今も「漫画の神様」 と呼ばれて愛され続けている漫画家・手塚治虫が1974年から1978年にかけて『週刊少年マガジン』に連載した名作『三つ目がとおる』。『ブラック・ジャック ミッシング・ピーシズ』が発売された『ブラック・ジャック』と同様に、この『三つ目』もまた単行本化の際に手塚自身の手によって再構成や加筆が施された作品が数多く存在しています。特に大きな改変が見られるエピソードを中心に、オリジナル版と単行本版を比較して読めるような形で掲載した『三つ目がとおる ミッシング・ピーシズ』(立東舎)が、7月10日に刊行されました。この作品の見どころについて、漫画原作者で、元漫画編集者の本多八十二さんが再び考察しています。

まだまだある手塚治虫の再構成、加筆、そしてオリジナル…

2018年の『ダスト18』初単行本化から、コンスタントに手塚治虫復刻シリーズを刊行してきた立東舎が、2023年11月に『ブラック・ジャック ミッシング・ピーシズ』を出してきたので、お次はやっぱり、と思っていたら言われるまでもなく『三つ目がとおる ミッシング・ピーシズ』が2024年7月に出来との由。今回もアンソロジスト濱田髙志の執念ともいえる企画編集と手塚プロダクションの総力棚ざらえにより、貴重な初公開資料や複数の初出版差分をたっぷり収録した大部となった。

『三つ目がとおる ミッシング・ピーシズ』(立東舎刊)

いまだ数作の未復刻回がのこる『ブラック・ジャック』と比べ『三つ目がとおる』については、『手塚治虫文庫全集』(講談社、2010)と『三つ目がとおる《オリジナル版》大全集』(復刊ドットコム、2017)で全話読めるじゃん、と思っていたら、まだまだ初出雑誌掲載時と単行本収録時とで、あまたの改変回が存在していることが本書で存分に検証されていて驚いた。

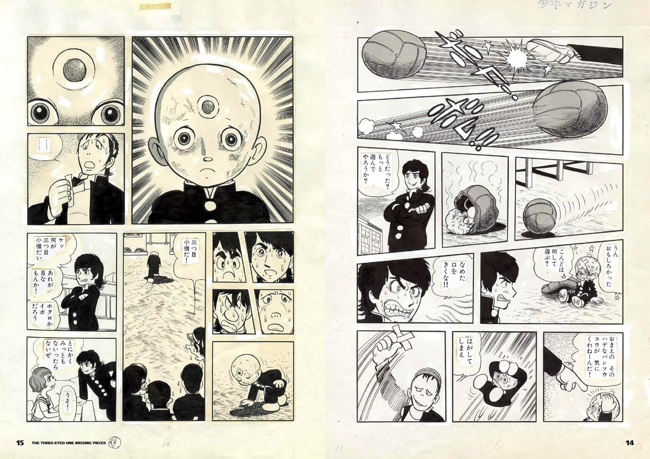

まず連載初回「三つ目登場」については現存原稿の生スキャン掲載で、ホワイトや切り貼り等の制作過程もうかがえる四色刷りの贅沢仕様となっている。ちょうど昨今、当時のプロダクションでのにぎにぎしい制作秘話が元アシスタント氏や後進作家さんらの手で作品化されていることもあり、これら原稿の端のしわひとつ見ても、創造神手塚治虫から昼番夜番の各アシスタント、担当編集者、印刷所オペレーターへと緊張の中リレーされていった物語と手汗を感じ取ることができる。

©️TEZUKA PRODUCTIONS

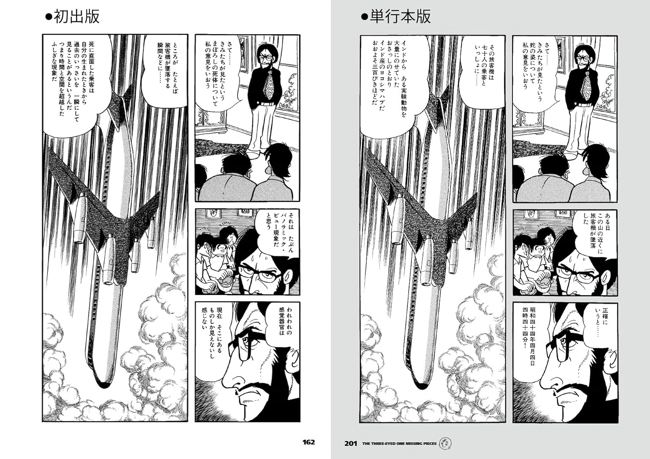

「酒船石奇談」「文福登場」「スマッシュでさよなら」(最終回)については、初出と単行本版の差分が併録されており、それぞれ当時の手塚がどのような意図でこれら変更の手を入れたのかあれこれ想像するのが愉しい。さらに「キャンプに蛇がやってきた」においては、ほとんど同じ画稿のセリフ部分が大きく変更され、作品設定自体がかなり違う話となっており、拙稿筆者は初出バージョンが好みだが、一作で二度おいしい得した気分が味わえた。

©️TEZUKA PRODUCTIONS

『三つ目がとおる』連載レギュラー回以外からも、『ブラック・ジャック』や『ブッダ』さらには「神奈川新聞」まで、他作品や他媒体にゲスト出演した写楽保介登場シーンのコレクション、そして扉絵ラフやキャラクタースケッチ等の未使用原稿や未収録イラストをぎゅっと集めた「三つ目がとおる アーカイヴス」コーナーでは、漫画原稿とはまた違った手塚治虫ののびやかな描線と、えもいわれぬバランスを保った空間配置の妙にしばし見惚れる。

本書の協力クレジットにも名を連ねる黒沢哲哉による、手塚プロダクション公式サイトのコラム「手塚マンガあの日あの時 第12回『三つ目がとおる』誕生」の中で、当時『三つ目がとおる』を担当した編集者が手塚に「見開きの中で重視しているコマは」と質問した際「ありません!」と即答されたというエピソードが書かれているが、そこで語られたひとコマの完成度に執着しないストーリー漫画の本質とはまた別の部分で、やはり手塚治虫の一枚絵の素晴らしさ、求心力、というものについても、こうしたイラスト拾遺コーナーを眺めるにつけ思いを馳せざるを得ない。それぞれ額装して飾りたい。

手塚は写楽の造形モデルについて、ルーニー・テューンズのエルマー・J・ファッド(初出は『エッグヘッド登場』1937)から、と語っているが、エルマーの顔が縦に長めの瓢箪型なのに比べて、写楽は丸いゴムまり二つをつぶし合わせたような造作をしている。そして第三の目を強調するためか写楽はスキンヘッドなのだけれど、ちょうどそのゴムまり二つの頭部の造形に任意のウィッグを描き入れてみると、それは伝統的なアニメ顔シルエットの原型と相似なのであって、手塚はかつてあこがれたカートゥーンからのアメリカン・アニメーションの系譜から完全に独立し、『鉄腕アトム』は言うまでもなく、そしてこの写楽のかわいらしい頭部を見るにつけ、ジャパニメーション自体が手塚治虫の自然で無意識な手癖から発生している(誉め言葉)ではないか、さすが創造神と、これらラフイラスト群を見ながら思いを新たにした。

拙稿筆者恒例の隙あらば自分語り部門になってしまうが、拙稿筆者がかつて所属していた復刻専門編集部に親会社から天下ってきた元ボスが、何を隠そう「巻頭大特集 手塚治虫30年史」と『おけさのひょう六』と『三つ目がとおる』そして『手塚治虫漫画全集』で音羽雑誌に手塚作品を呼び戻した方で(各企画の直接の担当者は別の方だけれど、その座組の仕込みをした)、その方は他にも数々の名作を生みだした敏腕編集者だったこともあって、天下ってきた当初は復刊の仕事をどこか軽視している風情があった。

作者とともに頭をひねり苦しみながら無から作品を生み出すという創造の困難さと比べれば、既に在る作品の二次利用三次利用などたやすいことだ、だれでもできる、と考えているふしがあった(あくまで拙稿筆者個人の感想です)。だからか復刻編集部であるにも関わらず、部員らに創作におけるキモとは、といったような話を会議のたびに熱く語っていた。作品の柱たる主人公は、雷の荒波のなかをあらがって突き進んでいく小さな舟でなくてはならない、と。

拙稿筆者は、もがいても誰からも顧みられず報われない石ころ帽子を被った一市民の涙、といったものが嗜好だったので相容れなかったのだけれど、まあその方が発散していた熱意のようなもので、すでに飯田橋で『ブラック・ジャック』を始めてしまっていた手塚をかつて禍根のあった音羽へと呼び戻すことができたのかなーと少し感傷的になった。またこれも言うまでもなく、写楽はもちろん手塚治虫ご本人も、雷の中の舟であったのだろう。

そして手塚治虫という創造神が没した後も、遺された作品はこうして何度も復刊され甦りわたしたち読者を慰撫してくれるわけで、そうして作品を何度もしゃぶり尽くすことは版権者と版元と読者とが一体となって行っている消費なのだけれど、これからのわたしたちはその消費の後にいったい何があるのか、何をすべきなのかを考えなければならない時なのではないかなーともかすかに思った。

創造神はもちろん、こうして作品が末永く愛されることを望んだのだろうし、そのような展開は別の者に託して自身はひたすら作品を生み続けて駆け抜けていったわけだが、はたしてその先に何が残ったのか、ミッシング・ピーシズが総て集められた時にどうしたらいいのか、そろそろ考えなければならないころかもしれない。たっぷり時間のとれる夏休みにむけて、復刻、復刊と創造との関係について思いをめぐらせることのできる『三つ目がとおる ミッシング・ピーシズ』は立東舎から好評発売中。(文中敬称略)

本多八十二(ほんだ・やそじ):漫画原作者。元編集者、現在は調理師。作品に『猫を拾った話。』

著者:手塚治虫

定価:5,500円(本体5,000円+税10%)

発売日:2024年7月10日

発行:立東舎/発売:発行:リットーミュージック

image by: ©️TEZUKA PRODUCTIONS