ITジャーナリストの牧野武文氏が、トランプ関税によって動き始めた中国の輸出産業の大変化について解説する。牧野氏によると、「米国との貿易がなくなっても痛くもかゆくもない」というのが中国の立場であり、「トランプからの圧力によって中国経済が窮地に陥っている」とする巷の報道は明らかなミスリード。一連の関税騒動は“元サヤ”に戻ったかのように見えて、実際には中国に本格的な「アメリカ外し」を決断させる契機になったという。(メルマガ『知らなかった!中国ITを深く理解するためのキーワード』2025/6/16号より)

※本記事のタイトル・見出しはMAG2NEWS編集部によるものです/原題:トランプ関税で動き始めた。中国輸出産業のアメリカ外しシフト

トランプ関税で動き始めた、中国輸出産業のアメリカ外しシフト

今回は、中国の輸出産業の変化についてご紹介します。

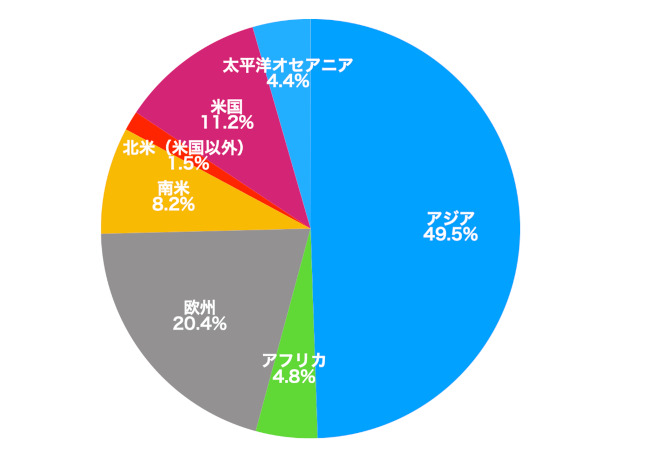

トランプ関税により世界が右往左往をさせられましたが、中国が意外に冷静な対応だったことを意外に思われた方もいるのではないでしょうか。以前もご紹介したように、中国から見た米国貿易は全体の11.2%でしかないために、最悪、米国貿易が失われても何とかなるという状況が、中国が一歩も譲らない態度であったことの背景にあります。

中国は以前から米中のデカップリング環境の中で、貿易相手を米国から欧州や中東、東南アジアに移し始めていました。一帯一路政策は、中国の新しい貿易の体制をわかりやすく示したものです。

その傾向が、今回のトランプ関税で加速しています。米国は何をやってくるかわからない、米国に依存しすぎると痛い目を見ることになるというのは、中国でビジネスに関わる人の共通認識になってきています。

ここで、注意したいのが、私たちの視野の歪みです。日本では、伝統的に日本市場と米国市場だけを見て、「世界は…」と語ってしまう悪い癖があり、それがなかなか抜けません。そのため、トランプ関税以後、中国の存在は私たちの視野から後退をし、あたかも中国が鳴かず飛ばず状態になっているかのような錯覚に陥る危険性があります。

実際は、私たちが目を向けていないだけで、中国は欧州、中東、東南アジア、アフリカなどでしっかりとビジネスを構築しているということが起こり得ます。

そこで、今回は、中国の輸出業が2024年とトランプ関税によってどのように変化したかをご紹介し、今後の中国の輸出ビジネスがどうなっていくのかを考えます。

衛生用品の生産工場(江蘇省)の事例

トランプ関税は世界を右往左往させました。トランプ大統領を揶揄する言葉TACO(Trump Always Chikens Out、トランプはいつもビビって退く)の言葉どおり、騒動が過ぎ去ってみれば、ほぼほぼ元に戻ったような印象です。

しかし、中国は大きく変わりました。輸出産業の多くが、米国をあてにしない道を模索するようになったからです。

「vol.278:トランプ関税に耐えられる企業と耐えられない企業。輸出企業はどのような対抗策に出ているのか」でもご紹介しましたが、中国側から見たら、貿易相手国としての米国のシェアは大きなものではなくなっています。トランプ関税が長期にわたって続くのであれば、見切ってしまって、他の国で補うことを考えた方が賢いのです。

中国の2024年輸出入の相手国別シェア。米国は11.2%で、依存度は高くない。多くの企業が、「米国以外」に活路を求める模索を始めた。国家統計局の統計より作成

江蘇省のある衛生用品の生産工場では、米国のチェーンスーパーKroger(クローガー)からの注文で、歯ブラシやデンタルフロスを受託生産していました。それが145%の関税がかかることになると、販売をしても利益は出ませんから、クローガーは注文をキャンセルしてきました。注文再開はトランプ大統領の政策次第ですから、生産工場にとっては危機的状況です。

もちろん、中国の経営者がそのままじっとしていることはありません。すぐにさまざまなルートを使い、欧州とブラジルに新規の売り先を確保しました。これにより、生産量は微減で済んだそうです。

米中の交渉が行われ、145%の関税が30%に戻ると、クローガーからの注文が復活しました。クローガー側は以前と同じ納入価格を提示してきました。つまり、30%の関税分はクローガー側が負担をするということです。これにより、この生産工場は以前より生産量を増やさなければならず、みな残業をして生産をしているそうです。

服飾工場(江蘇省)の事例

同じ江蘇省にある服飾工場では、以前からベトナムへの生産移転を始めていました。このトランプ関税の始まりは、2025年2月に中国からの輸出製品にかけられた30%の関税です。建前では合成オピオイドなどの違法薬物の流入を止めるためというものでしたが、それでほぼ全製品にかけられるというのは理屈に合わないわけです。

そこで、今後も理不尽な関税がかけられる可能性があると予想し、ベトナムなどの東南アジアに生産拠点を設け、そこで米国向け製品を生産するということを模索し始めました。ところが、すぐに米国の納品先から生産地を中国に戻して欲しいという相談が寄せられることになったのです。

ベトナムは物流環境が整っておらず、夏場には電力不足が深刻で工場がフル稼働できない問題があるからです。標準的な衣類の場合、ベトナムでは納期が40日後になってしまいますが、中国生産であれば25日で済みます。衣類は季節性があるために、納期が長いと販売機会を失ってしまう危険性もあります。

また、ベトナムの輸出向け生産はまだ歴史が浅いために熟練工が不足をしています。そのため、高度な加工が必要なものは、中国生産に比べて品質が劣ったり、良品率が下がったりする問題があります。さらに、ベトナムは製品を設計する能力が不足をしているため、服飾であれば型紙、日用品であれば金型は中国で製造をして、これをベトナムに持ち込まなければなりません。

その時にトランプ関税が145%になりました。米国企業は問題があることは承知でベトナムで生産せざるを得なくなり、この工場では、ベトナム工場に中国人熟練工を送り込むとともに、欧州、南米、中東などに新たな輸出先を模索するようになっています。現在では高度な加工が必要なものを中国で生産し、量産品をベトナムで生産する体制になっています。

また、「永輝」(ヨンホイ)などの国内スーパーも輸出品に目をつける動きがありました。行き場を失った輸出向け製品を格安で仕入れられると見たからです。トランプ関税が元に戻ると、納入価格は交渉次第で常識的なものに戻り、生産工場は国内需要も獲得できたことになります。

もちろん、トランプ関税で米国向け輸出が止まり、それであっけなく倒産してしまった工場も少なくありません。多くの中小零細工場は、キャッシュフローが小さく、数週間資金流入が止まっただけで支払いができなくなり倒産してしまう脆弱性を持っています。が、そこを乗り越えた工場は、欧州、南米、中東、さらには国内に新たな販路を開拓し、そこに米国からの注文が戻ってきているため、活況を呈している状況です。(次ページに続く)

この記事の著者・牧野武文さんのメルマガ