店ごとに異なるオリジナル七味~善光寺の門前から全国へ

東京・恵比寿にある評判の店、焼き鳥の「田崎」。開店と同時に満席になる。うまさの秘密は、岩手県産の南部どりを絶妙な火加減でジューシーに焼き上げているからだ。もう一つの秘密が、客がかけている七味。八幡屋礒五郎のものだが、ラベルが黒い。実は八幡屋がこの店のためにつくったオリジナルの七味。店の味に合わせて絶妙に調合されたものなのだ。

八幡屋は、いろいろな店の様々な料理に合わせた七味を作っている。例えば、辛さが決め手のタイ料理(東京・恵比寿「ガパオ食堂」)や、アメリカンスタイルの本格的なハンバーガー(東京・亀有「サード・プレイス・カフェ」)に合う七味など。サービス開始からわずか3年で、八幡屋のオリジナル七味は全国の約50店舗に広がった。

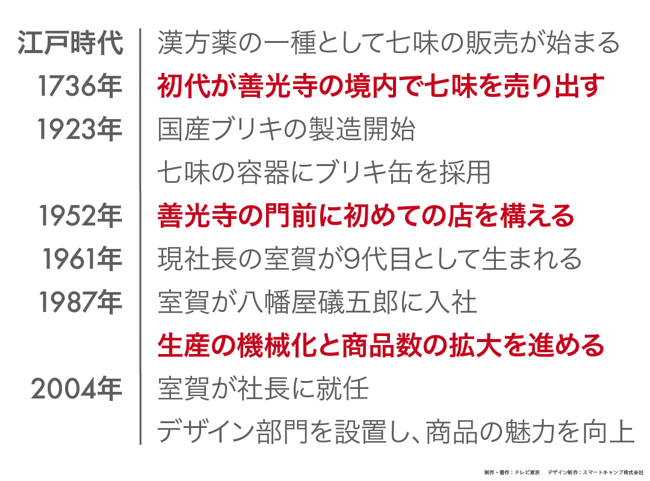

七味の販売は、江戸時代の初め、両国橋近くの薬研堀で始まったとされる。当時は漢方薬の一種として売られていた。その七味を1736年、善光寺の境内で、初代・室賀勘右衛門が売り出したのが、八幡屋礒五郎の始まりだ。当時は、露天に台を置き、客の注文に応じて調合していたという。

時代は下って大正時代。1923年、官営の八幡製鉄所が初の国産ブリキを製造すると、翌年、八幡屋礒五郎は早くもブリキ缶を取り入れる。デザインは6代目・栄助が自ら手がけた。

そして戦後の復興の足掛かりとなった特需景気に沸く1952年、八幡屋礒五郎にとっては創業以来の大きな出来事が。善光寺の門前に、露店ではない初めての店を構えたのだ。

「家業」から「企業」へ躍進~老舗七味店の奮闘記

1961年、室賀は八幡屋の9代目として生まれる。大学進学で親元を離れ埼玉へ。家業とは無縁のオートバイレースに熱中する。鈴鹿などでレースにも参加、プロのレーサーを目指したが、レース中に転倒、大怪我を負った。

レーサーの夢をあきらめ、室賀は1987年、26歳の時に八幡屋礒五郎に入社した。当時はバブルの真っただ中。世間はうたかたの夢に浮かれていたが、父・明が切り盛りする八幡屋はそんなご時世とは無縁だった。この時代になっても、たらいに七味を入れて、それを缶に一つずつ手作業で詰めていくという旧来のやり方だった。その姿を目の当たりにし、室賀は愕然とした。

「まるで江戸時代みたいな仕事ぶりだったので、これはちょっとどうかなと思いました」(室賀)

当時、七味を入れて缶にフタをした後、風味が逃げないようにフィルムで密閉していたのだが、この作業がまた荒っぽかった。七味を入れた缶を高温の炉の中で熱したら、なんと素手のままフィルムをかぶせ、熱で密着させていたのだ。さらに、熱しすぎて七味が黒焦げになってしまうことも少なくなかった。意を決した室賀は、父に「時代に見合った会社にしたい」と言った。

まず始めたのは、品質と効率面からの機械化。熱風でフィルムを密着させる機械を導入する。さらに、七味を小袋に詰めてから缶に入れることにした。これで風味が長期間保たれ、長野周辺に限られていた販路が大きく広がった。

次に目指したのは商品数の拡大だ。当時、八幡屋の商品は、小辛・中辛・大辛の3種類の七味だけ。そこで室賀は新商品の開発をはじめる。調合をさまざまに変えることで、辛さや味、香りが違ういろいろなバリエーションの七味を生み出す。さらに七味の派生商品も展開。すると、徐々に客が増えていったのだ。

2004年、社長に就任した室賀はさらに改革を進めていく。「いくら味が良くても、手に取っていただけないことには始まらない。そのためにはデザインが重要なので、力を入れているところです」(室賀)

室賀は新たにデザイン部門を設置。3人のデザイナーが商品、広告、ウェブなどのデザインを担当する。デザイン部門の壁に、緑の缶に「特急あずさ」のイラストが。これは今年、新型車両が登場したことで作られたイヤーモデル缶という、その年限りのデザイン。イヤーモデル缶は、毎年集める人もいる人気の商品になっている。

八幡屋礒五郎は、さらに新たな分野にも挑戦している。保湿効果のあるという七味素材のエキスを使ったリップやハンドクリームなど、コスメ商品まで展開したのだ。

常識に捕らわれない室賀の改革は、まだまだつづく。