若者のみならず、全国民の「紙の本ばなれ」が進む日本。ことに「ビジネス書」や「実用書」が苦戦を強いられていると言います。なぜこのジャンルは以前のような盛り上がりを見せることができなくなってしまったのでしょうか。今回のメルマガ『Weekly R-style Magazine ~読む・書く・考えるの探求~』では文筆家で多くのビジネス書を世に送り出している倉下忠憲さんが、その理由を考察。考えうる「2つの大きな流れ」を提示しています。

※本記事のタイトル・見出しはMAG2NEWS編集部によるものです/原題「ビジネス書・実用書の展望」

書いている人間も盛り上がらず。苦戦する「紙のビジネス書や実用書」

以下の記事を読みました。

● 出版物の推定販売額 電子は好調も紙大きく落ち込み 前年下回る | NHK | 文芸

書籍では村上春樹さんの6年ぶりの長編小説や、42年ぶりに続編が出た黒柳徹子さんの本などの話題作で「文芸」や「学参」のジャンルが健闘しましたが「ビジネス」や「実用書」は振るいませんでした。

まず、全体として紙の出版物は苦戦しています。前年を6%下回る1兆612億円とのことで、芳しいとは言えません。ちなみに、データを見る限りでは2018年から連続で下がり続けていて、2022年も前年比6.5%と大きな下落幅となっています。

景気の悪化、物価の向上、人口の減少、他のメディアの勢力拡大……、挙げていけばいくらでも理由は考えられますが、ともかく紙の本が売れにくくなっている状況はたしかにあるでしょう。

とは言え、話題作が出たことで比較的健闘した「文芸」や、毎年根強い需要を見せる──そして受験競争が激化することによってその需要が高まる──「学参」といったジャンルに比べると、「ビジネス」や「実用書」のジャンルはあまり振るわなかったとのこと。

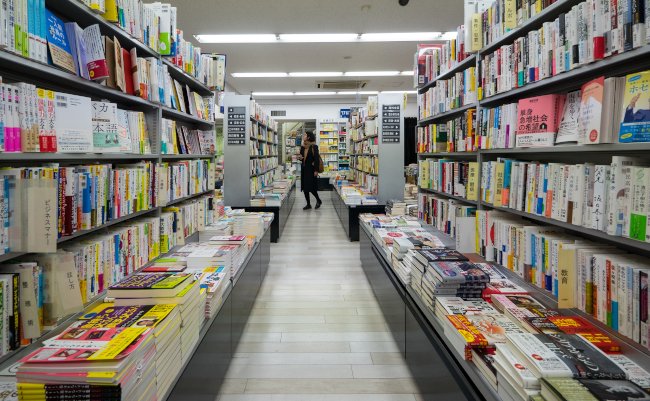

実際、私の感覚としてもこれらのジャンルに盛り上がりは感じられない1年でした。頻繁に書店に行き、そうしたジャンルの本に興味を持つだけでなく、実際に自分でも書いている人間の感覚からしてそうなのです。これはなかなか深刻な事態なのかもしれません。

今回は、そうしたビジネス・実用書を巡る現代的なあれこれについて考えてみましょう。

【参考ページ】出版科学研究所オンライン

■回っていかない「話題になるからさらに売れる」というスパイラル

まず、真っ先に目につくのが「話題作」の不足です。文芸では村上春樹さんの新作があり、それが売り上げを底上げしたようですが、同様の動きはビジネス・実用書には見られませんでした。

というか、振り返ってみるとここ数年単位でそうした話題作を見かけていません。ある程度のヒット作はありますが、「多くのビジネスパーソンがこれを読んでいる」と言えるほどの規模では売れていないと想像します。

時計の針を戻すなら、たとえば『7つの習慣』は相当な規模で認知されていたでしょうし、『ストレスフリーの整理術』も同様です。妙な言い方になりますが、このジャンルに興味を持つ人ならば大半の人が読んでいた印象があります。

そうした巨大ヒット作と対比してみると、昨今のヒット作はそこまで大きな規模にはなっていません。あるいは、売れてはいても「話題」になっていない、という状況があるのかもしれません。売れているから話題になり、話題になるからさらに売れるというスパイラルが回っていかないのです。

では、なぜそうした巨大ヒット作が生まれていないのでしょうか。

この記事の著者・倉下忠憲さんのメルマガ