文科省素案内で「不適切」と断言できる2点

「いじめ重大事態の調査に関するガイドラン」(素案)で訂正すべきところはいくつかあるが、その中でこの記載は不適切であると断言できる点を2点あげる。

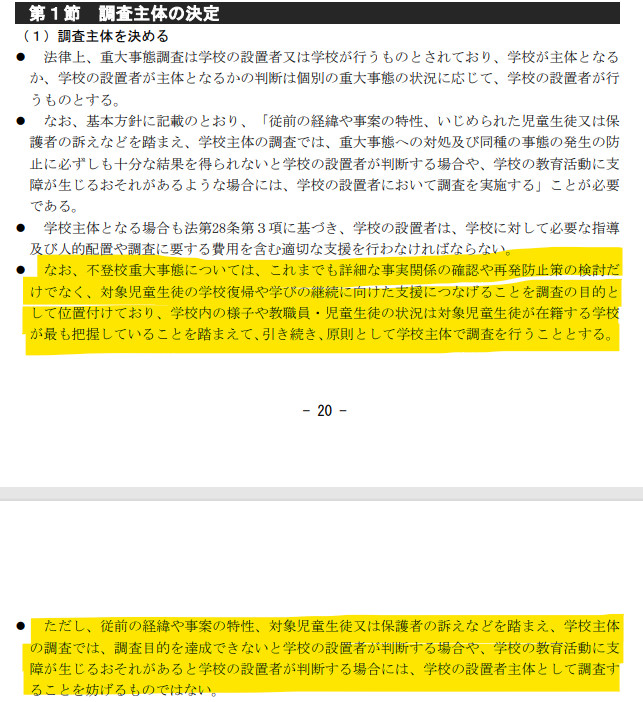

・不登校重大事態については、これまでも詳細な事実関係の確認や再発防止策の検討だけでなく、対象児童生徒の学校復帰や学びの継続に向けた支援につなげることを調査の目的として位置付けており、学校内の様子や教職員・児童生徒の状況は対象児童生徒が在籍する学校が最も把握していることを踏まえて、引き続き、原則として学校主体で調査を行うこととする。

・ただし、従前の経緯や事案の特性、対象児童生徒又は保護者の訴えなどを踏まえ、学校主体の調査では、調査目的を達成できないと学校の設置者が判断する場合や、学校の教育活動に支障が生じるおそれがあると学校の設置者が判断する場合には、学校の設置者主体として調査することを妨げるものではない。

(↑いじめの重大事態の調査に関するガイドライン_素案からの抜粋)

不登校重大事態というのは、いじめの申告など疑いがあって不登校定義となる年間通算30日間の休んでいる状態(あくまで目安)などのことを指すが、不適切ないじめ被害指導があるケースも散見される。

例えば、クラスの大半から仲間はずれや無視をされ、一部加害者から暴力的行為や物壊し物隠しなどの事実被害を受けていた被害者が担任教員に助けを求め、その保護者もいじめを正確に申告し、その対応を求めたところ、なぜか被害者が指導を受けてしまったケースなどでは、被害者の安全と心のケアのために不登校となることがある。

こうしたケースで、学校が主体の調査となることが原則となれば、学校は加害者側と被害者が単に学校が嫌でさぼっているだけという結論を導きかねないし、そもそも学校は不登校を起こす原因になっているから第三者ではなく当事者であるのだ。

ガイドライン素案では、「ただし書き」をいれて、その限りではないとしているが、但し書きを入れるくらいであれば、この記載は必要ないだろうし、もっと事案を研究すべきであろう。

この記事の著者・阿部泰尚さんのメルマガ