世界の偉人たちが残した人生最後の名セリフ

穂村 遺言書を作るのって、つまりは「死に備える」ということだよね。その延長で言うなら、人生最後のセリフを考えるのも、似たようなことなんじゃないかな。

春日 事切れる寸前に、この世に向かって最後に発する言葉ね。確かに「言葉を残す」という意味では、遺言みたいなところがあるかもしれない。俺は、イタリアの画家ジョルジョ・モランディ(1890〜1964年)の最後の言葉「黒とコバルトを用意しておくれ」が好きなんだよ。肺癌で死んだから辛かったとは思うんだけど、こんな格好いい言葉を吐いて死ねるってのは、やっぱり憧れる。

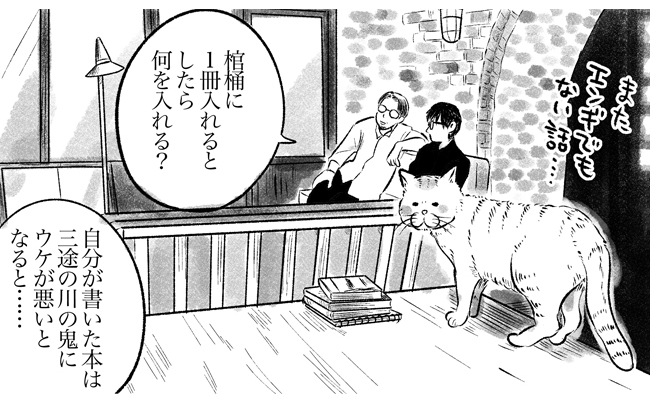

穂村 以前、イラストレーターの寺田克也さんと『課長』(ヒヨコ舎)という本を作ったことがあるんだけど、その時に、クロード・アヴリーヌの『人間最後の言葉』(ちくま文庫)という、いろんな人の今際の言葉を集めた本からセリフを引いたことがあって。

春日 死の名言集とでも言ったところかな。

穂村 在位期間フランス史上最長を誇るルイ14世(1638〜1715年)の「どうして、泣いたりなどするのか? 余が不死身だとでも思っていたのか?」とか、ローマ帝国の皇帝ヴェスパシアヌス(9〜79年)の「皇帝たるものは立って死ななくてはならない」とか、あるいはフォンテーヌ・マルテル夫人(生年不明 〜1730年)の「わたしのなぐさめは、いまこのとき、きっとどこかで、恋人たちが愛し合っている、ということです」とか、格好良いよね。

春日 最後のとか、死にそうな状態でよくこの長セリフを言えるよな(笑)。他に気の利いた、面白いのはある?

穂村 フランスの女優ラシェル(1820〜58年)の「日曜日に死ねて嬉しいわ。月曜日は憂鬱ですもの」とか。自分の命が尽きようとしているという、いわば現実的に最悪の状況を迎えていながら、それよりもずっと微細なものを疎んじてみせる事で「死」を超越する、みたいな誇り高さを感じる。あとは、フランスの作家フローベールと親交の深かった詩人・哲学者アルフレッド・ル・ポワトヴァン(1816〜48年)の「窓を閉めてくれ、外は美しすぎる」というのも好きだな。裏返しの愛の告白だね、世界への。

春日 でも、最後の言葉を言う時には、もう後がないわけじゃない? ここで滑ったら、もう目も当てられないよね。

穂村 何十年もかけて推敲するんじゃないの? その人にとって究極の言葉になるように。でも、周到に用意してたのに、苦しくって最後まで言い切れない……なんてこともありそう。

春日 言い間違えちゃったりね。あるいは、世の中のセンスが変わってしまい、時代錯誤なものになり下がってしまうとかさ。

穂村 長い間温め過ぎたばっかりに。これもうポリティカル・コレクトネス的にNG、とかね。「それを言っちゃあお終いよ」かもしれないけど、死の瞬間に口を突いて出た言葉が整然としたものである可能性は、現実には低そうだよね。だって、死にそうなんだもん。だから、多かれ少なかれフィクショナルなものにならざるを得ない。それに、最後の言葉を言い切って都合よくガクってなることもあまりないと思うんだよね。

春日 だから医者も大変なの。「もう亡くなるな」と思って患者の家族を呼んだものの、心臓がやたら強くて、鼓動だけ止まらない人とかいるからね。家族も困惑するし、こっちも格好つかないしさ。呼吸も、止まってまた復活するなんてケースも珍しくないのよ。不謹慎な話だけど、「お力添えできませんでした」とか言った瞬間に急に生き返ったりするなんて、もうブラックジョークだよ。

穂村 「なーんちゃって!」とか言えないもんねぇ。大抵の人は、目の前で人が死ぬところなんてほとんど見たことがない。だから、テレビドラマとかで、家族が集まったタイミングでガクッと事切れる、みたいなちょうどいい塩梅のをイメージするわけだけど、現実はそう上手くいかないわけね。

三島由紀夫が残した「辞世の句」

春日 人生最後の言葉といえば、穂村さんの専門である短歌の世界では、いわゆる「辞世の句」というのがあるよね。

穂村 生前に作る「最後の言葉」という意味では、確かに似たところがあるね。でも、辞世って、どうしても自意識の塊になってしまうから、「作品」として見るのはすごく難しいのよ。例えば、三島由紀夫(1925~70年)なんかは、その典型だよね。彼は、自らの愛国心の発露から東京市ヶ谷の陸上自衛隊東部方面総監部に乗り込んで自決したわけだけど、残した歌が〈散るをいとふ世にも人にもさきがけて散るこそ花と吹く小夜嵐〉(松村雄二『辞世の歌(コレクション日本歌人選)』収録。笠間書院刊)でさ。

春日 いかにも、だよね。

穂村 確かに、思想みたいなものは伝わってくるんだけど、「作品」として鑑賞するには微妙すぎるというか……。だから、たまたま死の少し前に詠まれた歌とか、結果的に絶筆になった作品とかの方が、見るべきものが多い気がするんだよね。例えば、歌人の河野裕子(1946〜2010年)が、自身の死が近い時期に詠んだ歌に〈八月に私は死ぬのか朝夕のわかちもわかぬ蝉の声降る〉(青磁社『歌集 蝉声』収録)というのがあって。「そうか、私は8月に死ぬのか」という実感と、死を前にした時に感じる怖さみたいなものが、リアルに伝わってくる歌だと思う。蝉には一度きりの、そして自分には最後の8月。

春日 これが最後の歌になったの?

穂村 実際に絶筆になったのは、〈手をのべてあなたとあなたに触れたきに息が足りないこの世の息が〉(同上)かな。これは、「あなた」に手を触れたいけれど、命が尽きようとしている私にはもうその力が残っていない、という歌だよね。注目したいのは、命が切れかかっているとはいえ、この歌が完全に「生の側」から詠われているということ。ギリギリの生に留まりながら、自分にはもう命の残量がなくてしたいことができない、ということを詠っている。

春日 じゃあ逆に、死の側から人生の最期を詠んだ歌人もいたの?

穂村 うん。興味深いのが、そっちの方が怖くなかったりするんだよね。例えば、これも結果的に絶筆になった歌なんだけど、窪田空穂(1877〜1967年)が死の4日前に詠んだ〈四月七日午後の日広くまぶしかりゆれゆく如くゆれ来る如し〉(春秋社『清明の節 窪田空穂最終歌集』収録)。「4月7日の日の光が眩しい」と言っているだけで、内容的にはシンプル極まりないんだけど、「ゆれゆく如くゆれ来る如し」というフレーズなんかは、絶筆になったと思うとすごく「死のゾーン」に入っている感じがするよね。あの世の側から、こっち側にいる人たちに向かって「死の入り口ってこんな感じだよ」と言語化して伝えてくれている感じがする。

春日 確かに怖さはないね。むしろ陽だまりの中でぼーっとしている感じすらあって、のほほんとしてるというか。

穂村 うん、自然なお爺ちゃん感がある。これくらい滑らかに「向こう側」に行けたらいいよね。河野さんの「息が足りないこの世の息が」とはかなり違う。まあ、これは亡くなった年齢がぜんぜん違うということもあると思うけど。河野さんが亡くなったのは64歳で、空穂は90歳くらいだから。

春日 生への未練という意味では、だいぶ違うだろうね。