似非専門家と利害関係者の存在

実際、私は都道府県の教育庁や文科省とも交流があり、彼らの持つデータを提供してもらったり、各種取り組みを教えてもらったりする。そのため、最新の情報に常にアクセスしており、中央でのいじめについての教育の考え方や解釈の仕方などを各判例に基づいて解説を受けている。

私からは、いじめ防止対策推進法において義務付けがある各学校が持ついじめ防止基本指針などの基本対策の考えにおいて、不正が行われているケースや義務づけを遵守しない学校についての情報を提供したり、問題行動として取り扱われた事例において、その背景にいじめがあるケースで、学校が隠蔽したものなどを情報提供し、教育委員会の介入などを求めている。

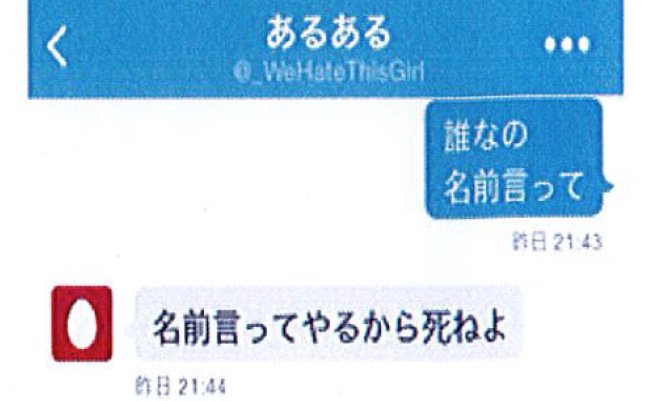

その点において、私は部外者でもあり関係者にもなるという特殊な立場になるが、対応事例件数は圧倒的に多い分、経験というベースと情報の提供を受けるということで、正確な知識や解釈の仕方を身につけた。そうした活動の中、大学の教授や心理の専門家、人権問題の専門家としての弁護士が学校のいじめ問題において、第三者委員や調査委員として様々な意見を見てきたが、明らかに「いじめの定義」とは異なる判断をしている者を複数みてきた。このような似非専門家に、各事例や公式な解釈などを提供して、意見を求めても、激昂されたり、汚い言葉を浴びせられたりして、議論にはならない。

似非専門家に共通するのは、「実態調査などに基づく知識」や「正確ないじめ問題の解釈」ではなく、「自らの権威」や「机上の空論とも言える論説」以外は何ら認めないという権威至上主義であった。

さらに、第三者委員会は名ばかりであり、その実、関係者から金銭を受け取り、それを重要な収入源とするような利害関係者が委員長となっているケースも多く見受けられるし、自殺事案で、遺族側の弁護士が、問題となっている地方行政から仕事を請け負っていた利害関係者であることが発覚するケースもあり、いじめ問題という悪いイメージをよしとしない勢力の関係者が、「いじめはなかった」としようとすることは常に注意しなければならないのだ。