客観性、エビデンス。現代の社会ではよく聞く言葉ですよね。むしろ、それがないと社会が成り立たないくらいに重んじられているものです。しかし、それについて異を唱えている一冊の本を、無料メルマガ『毎日3分読書革命!土井英司のビジネスブックマラソン』の著者である土井英司さんが詳しく紹介しています。

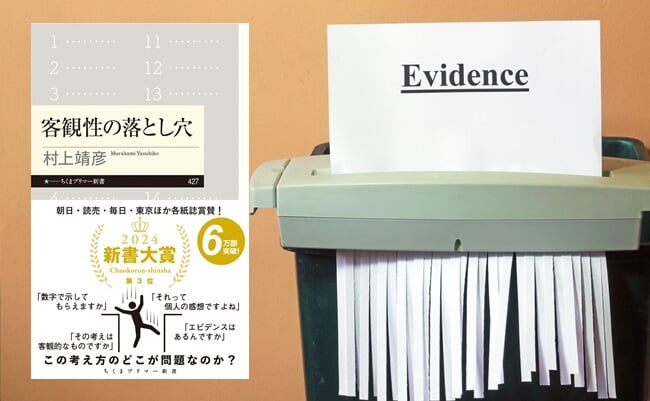

【2024新書大賞第3位】⇒『客観性の落とし穴』

『客観性の落とし穴』

村上靖彦・著 筑摩書房

こんにちは、土井英司です。

本日ご紹介する一冊は、現在の社会で絶対視されている「客観性」や「エビデンス」について、学者が疑問を呈した一冊。

著者は、パリ第七大学で基礎精神病理学・精神分析学の博士号を取得し、現在、大阪大学大学院人間科学研究科教授を務める、村上靖彦氏です。

著者は、われわれ人間が実験による客観性を重視し、自然や社会、心を数値化してきた歴史を説きます。

そして、数値化することによって必然的に生まれる「序列」が人々の心に与えてきた影響、さらには数値化することによって失われてきたものを説くのです。

客観性が支配する世界では、自然は「そのままの姿で現れることをやめ」、社会は「人から切り離され」、人の心は「刺激や問いかけに対する『反応』」とみなされるようになる。

なるほど、一方では多様性を重んじると言いながら、どことなく差別意識を感じる現在の空気の理由が、なんとなくわかった気がします。

統計や偏差値への批判なら、これまでにもありましたが、本書が優れているのは、人が生きているが故に直面する「偶然」、そしてその偶然を生きる人間の「経験」の生々しさが、普遍の「理念」に至る、と説いたところ。

九鬼周造、ヴァルター・ベンヤミンの思想から、現代社会の問題の本質をあぶり出した部分は、本書最大の読みどころだと思います。

なぜマイノリティの意見を「例外」「取るに足らないこと」として切り捨ててはダメなのか、その理由がよくわかる内容です。

政治不信のなか、また選挙が行われようとしていますが、なぜ候補者が語る未来が、客観的に見て正しそうなのにどこか白々しく聞こえるのか、その理由がまさに書かれていました。

弱者やマイノリティーの声に耳を傾けること。そしてそこで感じたことの先に普遍の真理を見出すこと。

そうすることでのみ、良い政治も経営も行われる、そんな印象を受けました。

金儲けのヒントにはなりませんが、企業活動を続けるためのエネルギー(理由)が得られる一冊です。