さっそく、気になるポイントを赤ペンチェックしてみましょう。

数値に重きがおかれた結果、今の社会では比較と競争が激しくなったのではないか

一見すると、客観性を重視する傾向と、社会の弱い立場の人に厳しくあたる傾向には、直接の関係はなさそうだ。しかし、両者には数字によって支配された世界のなかで人間が序列化されるという共通の根っこがある。そして序列化されたときに幸せになれる人は実のところはほとんどいない。勝ち組は少数であるし、勝ち残ったと思っている人もつねに競争に脅かされて不安だからだ

論理的な構造が支配する完全な客観性の世界が自然科学において実現したとき、自然はそのままの姿で現れることをやめ、数値と式へと置き換えられてしまう。自然を探究したはずの自然科学は、自然が持つリアルな質感を手放すようになるだろう

デュルケームが記した『自殺論』がそうであるように、彼は客観的な「社会」を考察する道具として統計を導入した。統計によって数学化された事象こそが社会学の対象となる

実験心理学においては、人工的な実験のセッティングにおける刺激や問いかけに対する「反応」が「心」であるとみなされ、人間同士のいきいきしたコミュニケーションは視野から消える

リスク計算は自分の身を守るために他者をしばりつけるものなのだ

社会の実質が変化して「不確実でリスクに満ちた社会」になったというよりも、数値化されたことで社会や未来がリスクとして認識されるようになった。ともあれ、数値による予測が支配する社会、そして個人に責任が帰される社会は不安に満ちており、社会規範に従順になることこそが合理的なのだ。弱い立ち位置に置かれた人ほど、上からやってきた規範に従順になることでサバイブしようとするだろう

数値化・競争主義は、人間を社会にとって役に立つかどうかで序列化する。その序列化は集団内の差別を生む。その最終的な帰結が優生思想と呼ばれるものである

九鬼は、偶然が経験の生々しさに関わると述べている。芸術が偶然を対象内容とすることを好むというのは、偶然が生命感を伴う事実に基づいていると思う。(中略)自然現象の偶然性は予知し難いもの、法則に捉え得ないものである。そこには個性と自由とが現れている。生命の放埒と恣意の遊戯とが現れている。その生命、その遊戯が美しいのである。その溌剌たる逸脱性に対する驚異が感動を与えるのである

個別の経験を尊重することは「理念」に達する

われわれ現代人は、たかだか200年弱の歴史しかない「客観性」の世界にどっぷり浸かっていますが、その枠組みを外せば、そこには人間らしく、生々しい、生きる価値のある世界が広がっています。

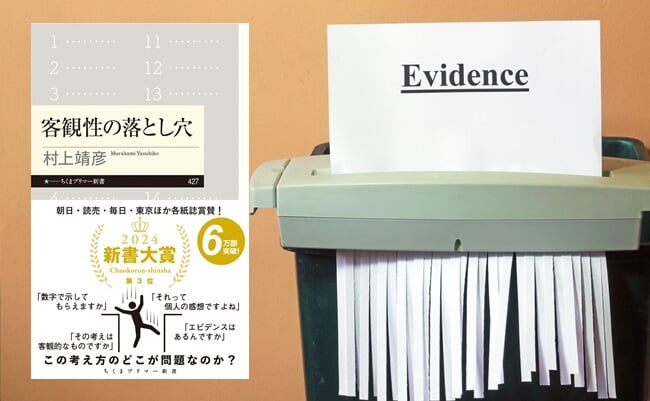

『客観性の落とし穴』を避け、人間らしい社会を作るために、ぜひ読んでおきたい一冊です。

image by: Shutterstock.com