仕事を干される覚悟で文壇タブーに足を踏み入れた

登場人物の誰もが人間味があって、読むうちに全員を好きになる。「京都に女王と呼ばれた~」は、そんな本なのです。けれども山村美紗とふたりの男の関係に迫るシーンは確かに「踏み込んでるな~」とヒヤヒヤする、手に汗握る場面でした。

花房「美紗さんの人生にスポットをあてようとしたら、西村京太郎さんと夫の巍さんとの、一般的には理解しがたい三角関係を浮き彫りにせざるを得ません。私はこの関係性のなかにいた美紗さんをとても魅力的だと感じるのです。けれどもそこは『文壇タブー』と呼ばれる部分。書くと仕事がなくなる、干されるおそれはありました。出版した今でも、それはあります。『なぜ仕事を失うかもしれないものを私は書くのだろう。書くべきじゃないんじゃないか』と悩んで眠れなくなった夜もいくつもありました。ノイローゼに近かったですね」

それでも花房さんは覚悟を決め、途中で筆を折らなかった。それは、ある「ひとりの作家の死」があったからでした。

花房「2018年11月、お世話になっていた勝谷誠彦さんがお亡くなりになったのです。コラムニストのイメージが強いですが、本人はずっと『小説家として成功したい』『芥川賞を獲りたい』と思い悩んでいました。小説を書く環境のために1億円もの巨費を投じ、軽井沢に家を建てたほど。お亡くなりになったあと、小説のプロットが大量に見つかったのだそう。書きたいものを書けずに亡くなったのは、きっと無念だったでしょう。そう思うと胸が苦しくなり、『人はいつか死んでしまう。だからこそ執筆中に亡くなった作家の人生を今の人へ伝えるべきだ』と考えました」

▲「なぜ仕事を失うかもしれないものを私は書くのだろう。書くべきじゃないんじゃないか」と悩む夜が続いた

ベストセラー作家にもあった「無冠」というコンプレックス

1日に20時間も仕事をし、執筆中に亡くなってしまう鬼気迫る日々を送っていながら、衆目の前では女王のようにふるまう。虚勢を張っていても、ひとりになると自信を失う。そんな二面性に触れるうち、花房さんは山村美紗の根源にある強いコンプレックスを嗅ぎ取ります。

花房「美紗さんはベストセラー作家でしたが無冠でした。病気に苦しみ、命を削るほどの執筆をし、自分の実績を編集者たちに誇示し続けたのは受賞作家ではないコンプレックスからだったのでは。同じ人気作家を楯にするように並び住んだり、長者番付に載ること、順位を上げることに賭けて節税をしなかったりしたのも、そのためではないかと思うんです」

ひと昔前は『ミステリーは直木賞を取りにくい』と言われていました。そして受賞作家とそうではない作家とでは、たとえどんなに本が売れようとも評価や待遇に差がありました。さらに夫の存在を公表すれば「結局、稼ぎは夫に依存できるじゃないか」と差別的な視線を向けられる場合もあったでしょう。取材を進めながら花房さんは、改めて先人が歩んだイバラの道に想いを馳せたのだそう。

花房「おこがましいですが、共感できる点がたくさんあったんです。私も官能小説を書いているだけで露骨に態度を変えられたり汚物を見るような扱いをされる場合があります。美紗さんが生きた時代は女だからとなめられたリ、セクハラも横行していたでしょう。往時はどんなに売れても『女流作家は媒体を華やかに見せるための添え物』、そんな考え方がまだ根を張っていました。美紗さんはそういった固定観念と闘っていたのでは。自分を大きく見せなければならなかった気持ちが痛いほど伝わってくるんです」

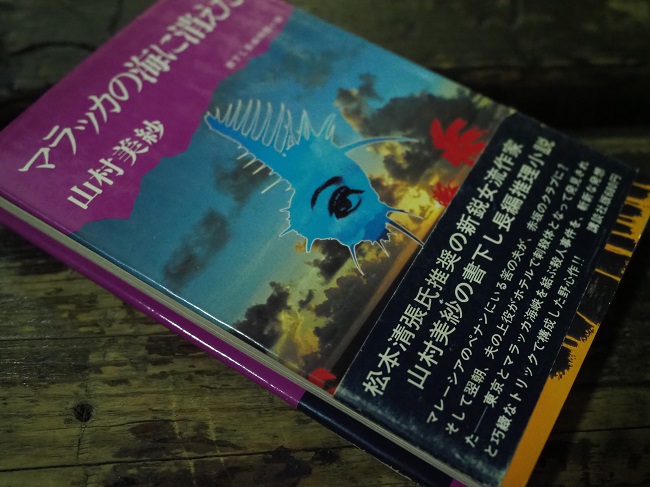

▲山村美紗のデビュー作「マラッカの海に消えた」(昭和49)の紹介文には「女性の身で単身ペナンへ飛んで現地取材をした」と書かれている。現代なら「女性の身で」と書かれはしないだろう

調べれば調べるほど憧れる気持ちが強くなった

高級クラブで西村京太郎に接客したホステスがなれなれしいと、ママに抗議の電話をかけるなど嫉妬心を隠さなかった山村美紗。派手好きで、承認欲求が強く、子どもっぽいが憎めない。謎多き作家の生涯を追い終えた花房さん。今の気持ちは。

花房「かっこいい。自分にはそこまでできない。何事にもひたむきで、欲望に正直。それに面白い人だなと思いました。下世話な興味からはじまった取材ですが、調べていくうちに憧れる気持ちが強くなっていきました。私は来年50歳になります。今年は小説家デビュー10周年で、40代最後の年。はじめは『官能界の山村美紗』という呼称に『決別したい』、そんな想いがありました。けれども決別できる存在ではない。燃えるように生きた女王の背中を見ながら、私も苦悶をしつつ小説を書いてゆくのでしょう」

▲山村美紗は「何事にもひたむきで、欲望に正直。そこがかっこいい」と語る

新型コロナウイルス禍もあり「史上最悪」を記録すると目される出版不況のさなかに、あえて出版最盛期を支えた作家の評伝を世に出す。一矢報いる気概は重文級の西陣織をプロカメラマンが撮影した装幀にも表れています。

そういえば本書でも明かされていますが花房観音さんは、証言を得るために西村京太郎さんにもお会いになっています。その日の京太郎さんは目が醒めるようなピンク色のポロシャツを着ていました。

花房観音 著 西日本出版 1,500円(税抜)

花房観音(はなぶさかんのん)

小説家/バスガイド。2010(平成22)年に「花祀り」で団鬼六賞大賞を受賞し作家デビュー。現在も京都でバスガイドを務める。男女のありようを芯から炙り出す筆力の高さに女性からの支持も厚い。著書に『花祀り』『女の庭』『好色入道』『どうしてあんな女に私が』など多数。