殺生も排泄も見えない未来

穂村 「肉食べて革靴履いてミルク飲み生きた牛には近づかぬ我」(岩間啓二)って短歌もあるけど、とにかく豚とか牛とかを、もともと僕らと同じ生き物であると意識することなく一生食べ続けるというのは、冷静に考えるとなかなかすごいことだよね。それこそ、カニとかなら僕みたいな経験はあり得るけど、今だと鶏もまずなくて、魚介類がせいぜいじゃない?

春日 肉はプラスチックトレーに載せられてスーパーで売られているもの、というイメージが大きくなってしまって、元は生き物だったという現実に想いを馳せられない子どもが増えた、なんて話も聞いたことがあるよ。ま、俺もコンビーフの缶に描かれている牛の絵とピンク色の中身は感覚的にまったく結びついていないけど。

穂村 投稿されてくる短歌をたくさん見ていると、そうしたメンタルの変化が分かるよ。自然や生命からどんどん離れていく感じ、というか。例えば〈私の排泄物が私より遠くへ旅をする新幹線〉(奥村知世)。乗っていた新幹線を降りた後も、自分の排泄物だけが時速280kmで博多に向かって突き進んで行く、みたいな内容の歌。

ここで詠われているのは、つまり違和感なんだよね。自分の出したウンコを目の当たりにすることなく、しかもそれが高速で移動してゆくことの不思議。もちろん持ち帰れって言われたって困るんだけど、なんか変だなっていうのは感じるわけだよね。「いや、そこまでしてもらわなくても」みたいなさ。少なくとも、昔はこういうことはあり得なかったわけでしょ。

春日 昔はそのまま列車の下に垂れ流していたもんね。だから、普通に線路上とかに見えたもの。

穂村 うん。昔は、家も汲み取り式のぼっとん便所が普通だったから、目にするのは当たり前だったし、匂いも強烈だったよね。というような記憶がある自分たちがまだ生きているから、今はきっと過渡期なんだよ。違和感が完全にはなくなっていないから、こうした短歌が生まれるわけだけど、いずれそれも消滅する時が来るはず。やっぱり、未来的には自分の排泄物は限りなく目にしなくなるんじゃないかな。

春日 そうやってウンコを見ないことに慣れてしまった人が、下水処理システムが詰まって逆流したら、そのショックはすごいだろうね。湯気が立つほど生々しいのだから。

穂村 耐性がないからね。「死」にも、そういうところがあるかもしれない。僕なんかがその例だけど、ほとんど触れてこなかったから、いざ目の当たりにすると思考停止状態になってしまう。

春日 茹でたカニを目の前にして、ラーメン食べに行っちゃうくらいだから(笑)。

穂村 食べ物と排泄は入口と出口の話だから、辻褄が合ってるんだよね。一度も殺さず、一度も排泄物を見ない——それって、つまりは限りなく「自分が生命体である」という実感から遠ざかることだと思うのね。

確か絵本作家のミロコマチコさんが、何かで「自分のウンコを見るのが楽しい」って言ってたような記憶があるけど、それは生を確認する行為でもある。でも、僕たちの社会は、確実にそれとは逆行して進んでいる。その根底にあるのは「死の忌避」なんじゃないかな。

春日 うん。でもさ、昨今は癌なんかで余命半年とか医者は平然と告げるようになった。告知しないと、逆に訴えられるらしいんだよね。死に至るまでの人生スケジュールが立てられなくなったじゃないか、って。

オレなんか絶対に告知なんかされたくないんだけど、死というものが原稿の締切に近い受け取り方をされるようになってきている印象がある。死の矮小化と言うべきなのかな。

しかしその一方、死体はますます「おぞましい」ものとして存在感を増している気がするんだ。孤独死なんかがどんどん増えているし、事故物件なんて言い方もすっかりポピュラーになった。異物としての死体が妙にリアルになって迫ってくる。

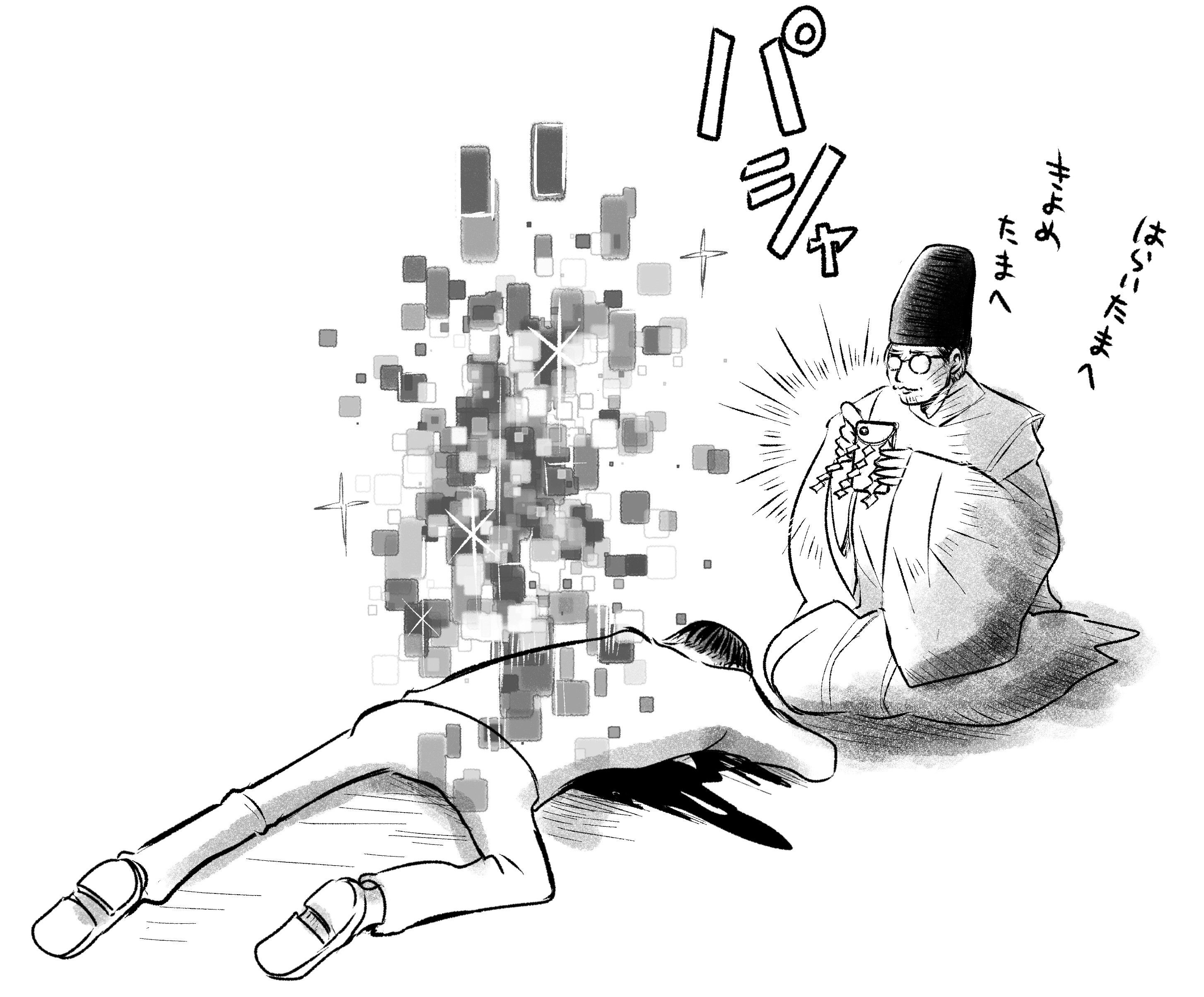

映画やドラマに出てくる死体も、ますます精緻でグロになっているし。事故死を目にすれば平気でスマホで撮ろうとする人も増えている。あれは不謹慎というよりは御祓いに近いんじゃないのか。微細なドットに分解しちゃうんだから。

生命体という認識を抹殺したい願望が蔓延しつつあるのはその通りで、ひたすらクリーンで無機質な方向に行きたがる。意識や記憶はどうやらコンピュータに移し換えられそうだから、腐ったり老化する肉体なんか鬱陶しくなるんだろうね。

そうやって二進法の世界に逃げ込んで生命の曖昧で不完全な状態から目を逸らしたつもりが、コンセントが抜けた途端にすべて雲散霧消――虚しいねえ。

(第14回に続く)

春日武彦✕穂村弘対談

第1回:俺たちはどう死ぬのか?春日武彦✕穂村弘が語る「ニンゲンの晩年」論

第2回:「あ、俺死ぬかも」と思った経験ある? 春日武彦✕穂村弘対談

第3回:こんな死に方はいやだ…有名人の意外な「最期」春日武彦✕穂村弘対談

第4回:死ぬくらいなら逃げてもいい。春日武彦✕穂村弘が語る「逃げ癖」への疑念

第5回:俺たちは死を前に後悔するか?春日武彦✕穂村弘「お試しがあればいいのに」

第6回:世界の偉人たちが残した「人生最後の名セリフ」春日武彦✕穂村弘対談

第7回:老害かよ。成功者が「晩節を汚す」心理的カラクリ 春日武彦✕穂村弘対談

第8回:年齢を重ねると好みが変わる? 加齢に伴う「ココロの変化」春日武彦✕穂村弘対談

第9回:俺の人生ってなんだったんだ…偉人たちも悩む「自己嫌悪な半生」 春日武彦✕穂村弘対談

第10回:死後の世界って言うけど、全然違う人間として死ぬんじゃないかな。春日武彦✕穂村弘対談

第11回:なんでいつもこうなるんだ…人はなぜ、負けパターンに縛られるのか?春日武彦✕穂村弘対談

第12回:SNSの追悼コメントで自己アピールする人ってどう思う? 春日武彦✕穂村弘対談

【ニコ・ニコルソン関連記事】え、こんなことで? 指導のつもりが「うっかりパワハラ」に注意

春日武彦(かすが・たけひこ)

1951年生。産婦人科医を経て精神科医に。

穂村弘(ほむら・ひろし)

1962年北海道生まれ。歌人。90年、『シンジケート』

ニコ・ニコルソン

宮城県出身。マンガ家。2008年『上京さん』(ソニー・