木緒(きお)なち氏 プロフィール:

MF文庫J刊『ぼくたちのリメイク』などをてがける小説家、ゲームシナリオライター、グラフィックデザイナー、Vtuber、経営者。多彩な肩書を持ち、アニメ『ご注文はうさぎですか?』などのロゴデザインでも知られるが、自身原作のアニメ化は今回が初。大阪府出身の福岡県育ち、大阪芸術大学芸術学部映像学科卒業。

この夏の新番組アニメ『ぼくたちのリメイク』が早くも話題となっています。10年前にタイムスリップし、大学一年生から人生をやり直す主人公の姿に「私もあの頃に戻りたい」「僕も人生をリメイクしてみたい」と共感の声が湧きあがっているのです。

主人公の橋場恭也(はしば・きょうや)は28歳の売れないゲームディレクター。勤めていた会社が奔放経営により2016年に倒産し、遂に無職に。落ち込んでいたある日、ふと自分が「10年前にタイムスリップしている」と気がつきます。手にしていたのは、かつては進まなかった芸術大学の合格通知でした。

こうして冴えない無職男・橋場の「人生のリメイク」がスタート。「映像学科」の同級生である女子二人&男子二人のシェアハウス生活を始めたところ、自分以外の三人はその後「プラチナ世代」として名を轟かせる超有名クリエイターたちの前身であると判明します。橋場は10年長く生きた知見と経験を駆使しながら、未来のクリエイターの卵たちを危機から救うため尽力。そうして他の学生をサポートしつつ、自らの人生をやり直してゆくのです。

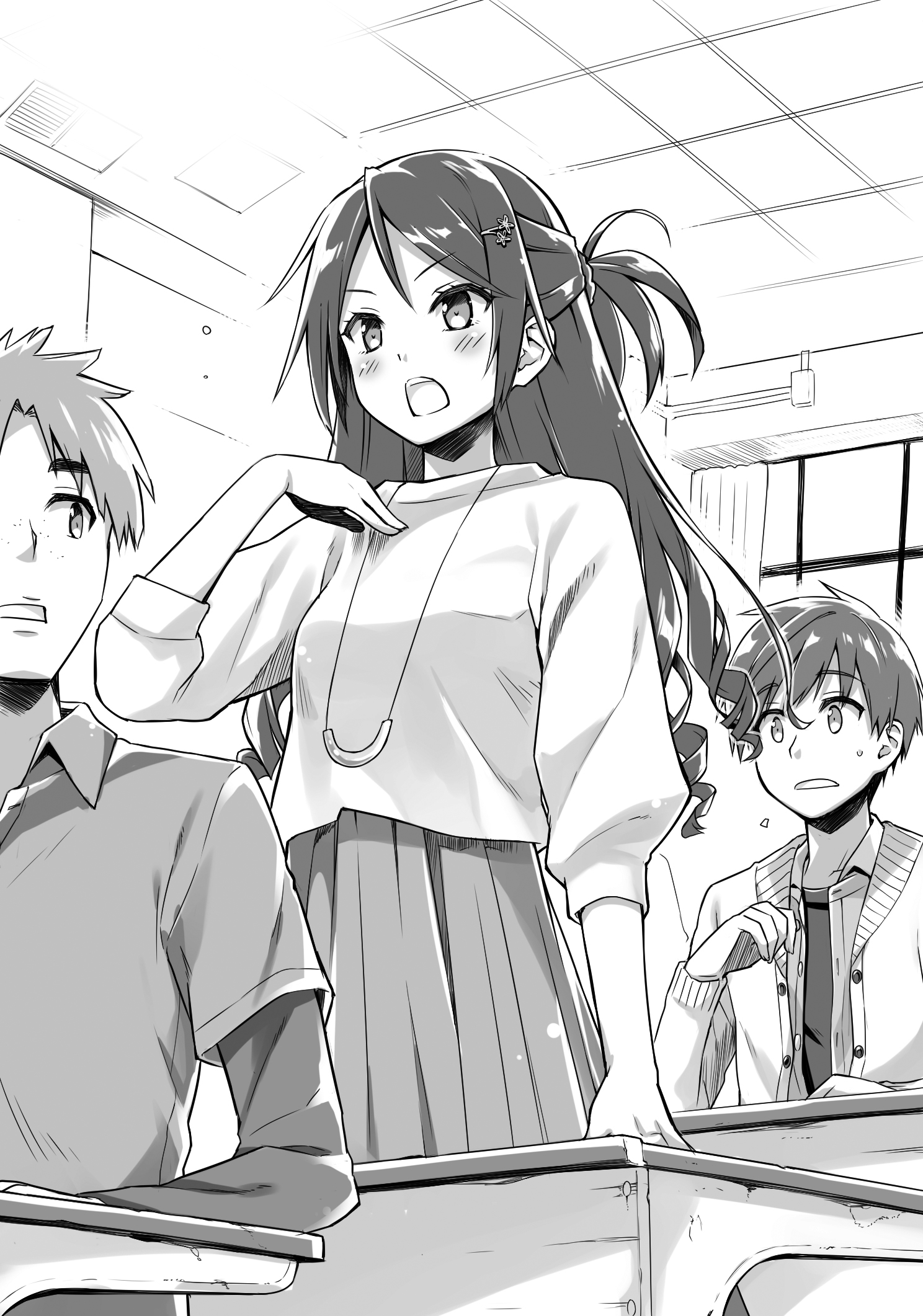

新アニメ『ぼくたちのリメイク』は2021年7月3日より放送スタート。ゲームディレクターの主人公、橋場恭也(中央・前)は10年前の世界にタイムスリップし芸術大学入学から人生をやりなおす(リメイクする)。社会人時代の記憶とスキルをもつ主人公と、才能豊かなクリエイターの卵たちとのやりとりが本作の見どころ

この『ぼくたちのリメイク』の原作はロングセラーを記録する同名のライトノベルシリーズ。書いたのは、ゲームシナリオライター、小説家、アートディレクター、グラフィックデザイナーなど多彩な顔を持つ木緒(きお)なちさん(45)。美声を活かし、バーチャルYouTuber「葉山みど」の中の人としても活躍しています。

実は若き日の木緒さん自身もまた、小説の登場人物たちが通う「大中(おおなか)芸術大学」のモデル「大阪芸術大学」へ通う学生でした。1990年代半ば、故郷の福岡県から大阪へとやってきた木緒さんは、小説の彼らと同じ「映像学科」へ進み 「美術研究会」に所属していたといいます。

実体験も反映したほろ苦い青春作り直しストーリー『ぼくたちのリメイク』は、どのような想いで書かれたのか。アニメ化される心境は? 原作者の木緒さんにうかがいました。(取材・文/吉村 智樹)

誰しも考える「もしもあの日、別の道を選んでいたら」

――『ぼくたちのリメイク』のテレビアニメ化、おめでとうございます。

木緒なち(以下、木緒)「ありがとうございます。いつかアニメ化されたらいいな、と夢見てはいました。けれども、まさか実現するとは。驚きましたね。いろんな方が力を尽くしてくださったおかげです」

――『ぼくたちのリメイク』は、「クリエイターもの」と呼ばれるジャンルのなかに「タイムスリップ」というSF要素が加わっている点が魅力だと感じました。どういうところから発想されたのですか?

木緒「後悔のない人生を生きるのって本当に難しい。『あの頃に戻って、人生をやり直してみたい』『あの時、もしも別の道を選んでいれば、自分はいまどんな仕事をしていただろう』。そんなふうに思っている人って想像以上に多いんです。だったら『タイムスリップして人生をリメイクできたら面白いんじゃないか』、そう考えたのがきっかけでした」

アニメ原作のMF文庫J刊『ぼくたちのリメイク』は1~8巻が好評発売中。最新刊『ぼくたちのリメイク9 怪物のはじまり』は7月21日発売予定

――主人公が人生をやり直すにあたって、「大学を選択する時期へ戻る」のがリアルですね。多くの人が大学受験の時期に岐路に立たされます。どの大学へ進むかで卒業後の人生が変わる場合もありますものね。

木緒「もしも別の大学へ進んでいたら――と、私も実際に考える日があるんです。『大阪芸術大学ではなく、故郷である福岡の一般私大へ進学していたら、いまごろどんな暮らしをしていただろうか』と」

――木緒さんご自身は、どうなっていたと思いますか?

木緒「現在も福岡に住んでいたかもしれません。私が高校時代まで暮らしていた福岡には大きな私大がいくつかあります。そこへ通うのはやっぱり地元の学生が多いんですよ。そして『大学を卒業すると地元の企業に就職し、地元の人と結婚して家庭をもつ』生き方が定番パターンなんです。それも幸せのあり方の一つですよね。私も福岡で進学していたら、きっと定番な生き方をしていただろうなって。『もしもあの日、別の大学を選んでいたら』と考えた経験が、ストーリーに反映されています」

ネットとメディアに大変革がもたらされた「2006年」が舞台

――主人公の橋場恭也は2006年にタイムスリップし、大学一年生となります。舞台を2006年に設定したのは、どうしてですか。

木緒「2006年から2008年にかけて、オタクメディア、ネットメディアにおいて、かなり大きな変革があったんです。たとえば『初音ミク』が登場し、音楽産業が一気に様変わりしました。誰でもヴォーカル入りの音楽をつくれる土壌ができたんです。主人公が過去へタイムスリップするのなら、やはり刺激的な2006年~2008年あたりだろうと」

――音楽のありようが「初音ミク以前・以降」くらい変わりましたね。

木緒「そうですよね。変わったといえば、やっぱり『ニコニコ動画』のサービス開始も特筆すべきポイントです。『ニコ動』によって一般の人たちが動画を撮ったり編集したりして、作品を世に問えるようになりました。『YouTube』が日本で知られ始めたのも、この頃。作品を発表するハードルが下がったし、反面、酷な意見も表現者へダイレクトに届く。ユーザーが表現者を育てることも貶めることもできる。『そういった激変の時代に学生生活を送る若者たちは、時代の変化をどんなふうに感じるんだろう』と思い、作品のスタート地点を2006年にしたんです」

主人公の橋場恭也。映像学科所属。縁の下の力持ちとして、大学で仲間となったクリエイターたちのサポートに尽力する

――確かに。重要キャラクターの一人で、のちに人気ヴォーカリスト「N@NA」になる同級生の小暮奈々子も、動画配信サービスを使った「歌ってみた」によって人生が変わりますね。

木緒「2006年からのネットメディア界隈の大変革によって、音楽シーンも顕著に変わりました。そういった時代の空気感を大切にしています」

ヒロインの小暮奈々子。恭也と同じ映像学科。恭也の機転で、もともと志望していた役者ではなく歌手としての才能を開花させる

「スマホがない時代」を若者たちはどう生きたか

――2006年からさまざまな新しい文化が花開く一方、主人公たちが“ガラケー最後の世代”として描かれているのも真に迫っているなと感じました。

木緒「スマホの普及は『すべてを変えてしまった』くらいのインパクトがありましたね。現在(2021年)だったら、スマホで簡単に4K、5Kの画質で動画を撮れます。『動画を撮影するカメラがない? だったらiPhoneで撮っちゃおうよ』って気軽に撮影ができる。下手したらビデオカメラよりずっときれいに撮れてしまう。でも2006年頃は、学生はまだみんなガラケーでしたから――」

――映像作品の製作中に予想外のトラブルに見舞われ、主人公の橋場が機転を効かせてアクシデントを切り抜けるシーンは胸が高鳴りました。名場面の一つですね。

木緒「作中で描いたあのトラブルは、現在ならばiPhoneさえあれば解決できるかもしれません。でも、当時はガラケーしかなかった。動画機能なんておまけのおまけくらい。画質は粗いし、しかも十数秒くらいしか撮れないですから、本格的な撮影の現場ではまったく使いものになりません。彼らはそういった制限のなかでものづくりをしなければならなかった最後の世代。その限られた条件下でどうやって危機を乗り越えるのか。このあたりは、おもしろさだけではなく、時代の記録としても書き残しておきたかったんです」

――小さな頃からスマホに親しんできたデジタルネイティブ世代の読者は、どう読むんだろうという興味もあります。

木緒「あの場面は世代によって受け取り方が違うんですよ。私たちの世代だと『不便だったあの時代』を主軸に置くでしょう? 懐かしいあの頃、ですよね。けれども若者は画質の粗さを活かした『新しい表現』として受け取るんです。『ああ、こうやって“ウケる”感覚は移り変わってゆくんだな』と勉強になりました。ただ、ものづくりに向き合う気持ちは昔も現在も変わらない。変わってゆく部分、世代を超えて共通する部分、いろんな要素が盛り込まれたシーンになりました」

――木緒さんご自身の学生時代は、そういった変革はなかったのですか。

木緒「僕の学生時代の大きな出来事と言えば、やっぱりMacとの出会いですね。『ジョブズ前Mac』と呼ばれる、アップルが瀕死になってた頃のPower Macintoshを買ったんです。それで友達から頼まれてイベントのフライヤーを作成したり、デザイン学科のやつに頼まれてオペレーションをやったり。Macと向き合いながら将来の自分がものづくりをする態勢を静かに整える、そんな日々でした。振り返ればひじょうに重要な時期だったのですが、とはいえ地味な毎日でしたね。キラキラした青春とは無縁でした」

あえて「世の中にたくさんいる人」を主人公にしたかった

――地味といえば、主人公の橋場は映像学科へ進んだのに、映画監督でも出演者でもなく、裏方の「製作」ポジションに配置されます。主人公をもっとも地味な役割にしたのは、なぜなのですか。

木緒「選ばれた人ではなく、『世の中に、たくさんいる人たち』を主人公にしようと考えたからなんです。アニメやテレビ番組、映画など、スタッフロールに名前が載るか載らないかくらいの目立たない存在の人たちっているじゃないですか。でも、そういう人たちがいないと作品はできあがらない」

――そうですね。橋場は撮影場所の許可取りに走りまわったり、監督と脚本担当との板挟みになったり。映像作品からは見えない陰の努力をずっとしている。そうしないと作品が仕上がらない。こんなに主人公が胃を痛める作品も珍しいのでは。

木緒「裏方って苦労するんですよ。なかには身体を壊してしまったり、人間関係を崩してしまったり。それでも作品づくりに魅了されてやめられない人々を学生時代から今日までたくさん見てきて、私は素敵だなと感じていました。『ぼくたちのリメイク』を通じて製作に携わる人たちにエールを送りたかった。読者には、作品は光が当たる場所にいる人たちだけではなく、姿を見せない多くのスタッフの熱意によって生まれているんだと伝えたかったんです」

『ぼくリメ』では「女子キャラ」「男子キャラ」を分けて考えていない

――『ぼくたちのリメイク』には魅力的な女子が多数登場します。将来人気イラストレーターになる志野亜貴、ヴォーカリストとしてブレイクする小暮奈々子、映画を愛するあまり周囲と衝突しがちな河瀬川英子など、みんな個性豊かでチャーミングです。実際、木緒さんは大学時代、女子に囲まれる環境にいらっしゃたのですか。

木緒「まあ、ないですよね(苦笑)。ないんですけれど、大阪芸術大学って女子の比率が高い大学なんです。私が通っていた頃は全校でおよそ女子6:男子4の割合だったと記憶しています。とにかく女子がみんな元気で。化粧っ気はないし、舞台芸術学科だったら汗だらけ、工芸学科だったら土まみれなんです。でもそんなふうに全力で創作にぶつかっている姿が本当にカッコよくて。あのときに彼女たちに感じたまぶしさは、作品のなかに自然と出てきているのかもしれないですね」

ヒロインの志野亜貴。恭也と同じ映像学科。博多弁が特徴のおっとりとした女子だが、イラスト制作では驚異的な集中力を発揮する

――女子たち全員が全力投球で、いわゆる「ヒロイン」的な描き方とは一線を画していますね。

木緒「大阪芸術大学は、女子だから、男子だからという差がまるで感じられない大学です。全員が同じ課題をして、同じ実習をする。シビアなことを言うと、作品のクオリティでしか評価されない。それもあって『女子だから』『男子だから』というキャラ設定をぜんぜんしていないんです」

ヒロインの河瀬川英子。恭也と同じ映像学科。生真面目な優等生で恭也をライバル視しているが、紆余曲折を経て良き相談相手となる

――シェアハウスのシーンも女子と男子が普通に鍋を食べているなど、距離感がいいなと感じました。木緒さんご自身の学生時代はどんな場所に住んでいたのですか。

木緒「私が住んでいた場所は、いま考えるとムチャな学生寮でした。いまはもうないんですが、築年数不詳の昭和な木造で。『なんだここは。まるで物置じゃないか』と狼狽していたら、本当に農機具倉庫として登録されていたという。四畳半一間の部屋だったんですが、ベッドが壁に打ち付けてあるから実質は2畳くらいしかない。ほぼ、囚人でした(笑)。お金がなかったので鍋ばかり食べてはいましたが、作中のシェアハウスのシーンは僕の理想です」

大阪芸大で目の当たりにした「プラチナ世代」の輝き

――そもそも木緒さんが福岡から大阪芸術大学へ進学を希望した理由はなんだったのでしょう。

木緒「サブカルが好きだったんです。中学時代はラジオに夢中で、投稿しまくるハガキ職人でした。そして漠然と『業界』に憧れたんです。放送作家だった景山民夫さんの小説や、広告マンだった中島らもさんのエッセイなどをよく読んでいました。雑誌だったらテレビブロスや宝島などサブカル誌。そういう時代に育ったものですから。とはいえ、どこを目指せば業界に入れるのかがわからない。調べてみると大阪芸術大学の映像学科が総合的に教えているらしいと。『だったら、どっかの業界に引っかかるんじゃないか』と思って受験しました。芸大とはいえ映像学科なら受験にデッサンも必要なかったですし」

――『ぼくたちのリメイク』では主人公の橋場が、入学早々に同級生たちの映画の知識に圧倒されるシーンが出てきます。木緒さんはいかがでしたか。

木緒「あのシーンの橋場は、そのまんま僕です。いざ入学してみると、周囲は映画に異常に詳しい人たちばかり。『しまった!』と焦りましたね(笑) 自分はまだまだ半端だったんだと自覚させられました」

――「大阪芸術大学」「映像学科」「アニメ化」と言えば、同学科出身者である庵野秀明さんは大先輩にあたりますね。庵野さんについて、学生時代はどのように受け取っておられましたか。

木緒「高校時代に『トップをねらえ!』『ふしぎの海のナディア』の放送があり、『すごい作品だ』と感動して観ていました。庵野さんの名前はその2作品で憶えたんですが、自分が進学する大阪芸大のOBだとまでは知らなかったんです。そして映像学科に進学したのち、先輩から『すごい人おるんやぞ』と聞き、それが庵野さんでした。周囲には強烈なアニメオタクがたくさんいましたから、庵野作品のビデオやムックなどを、言えばいくらでもホイホイ貸してくれたんです。そこへさらに、エヴァンゲリオンがどーん! ときた。当時の学科内は、かなり盛り上がっていましたね」

――庵野さんより下の学年でも、大阪芸大の映像学科といえば熊切和嘉監督(※1)をはじめ多数のクリエイターを一気に輩出した黄金時代がありましたね。『ぼくたちのリメイク』でも、優秀なクリエイターたちが奇跡的に同学年に集中する「プラチナ世代」が重要な要素となっていますが、実際にそのムーブメントは体験されたのでしょうか。

木緒「私がちょうど2年生の頃でした。熊切さんが卒業制作の課題『鬼畜大宴会』(※2)で学生映画の登竜門であるPFF(第20回ぴあフィルムフェスティバル)の準グランプリを受賞したんです。当時PFFといえば『次は商業映画か?』というほどの栄誉ある賞でしたから、『二つ上に、すごい先輩がいるぞ!』と大騒ぎになって。ほかにも『二十歳の微熱』の橋口亮輔監督ですとか、のちにメジャーになる監督が僕たちのすぐ上にいました。それは誇りだったし刺激だったし、でも『同じ学科で学んでいるのに自分は冴えないなあ』なんて凹みもしました」

(※1)熊切和嘉(くまきりかずよし)監督……数々の映画賞を受賞した『海炭市叙景』をはじめ世界的に評価が高い映画監督。のちにハリウッドデビューを果たす菊地凛子、加瀬亮の初主演作はいずれも熊切監督作品。大学卒業制作『鬼畜大宴会』は学生の卒業課題ながら異例の劇場公開作品となり、ロングランヒットを記録(過激な内容だったためR18指定に)。さらにタオルミナ国際映画祭でグランプリを受賞。メジャーへの足掛かりとなった。

(※2)『鬼畜大宴会』……連合赤軍のリンチ殺人をスプラッター映画として描写。往時は教授だった映画監督の中島貞夫は脚本を読んで「本当にこれを撮るつもりか」と驚いたという。映画監督の山下敦弘、カメラマンの近藤龍人、脚本家の宇治田隆史や向井康介ら参加スタッフがのちに邦画界を背負って立つプロとして活躍していることから、黄金時代の象徴的作品と謳われる。『ぼくたちのリメイク』でも伝説の映画として描かれている。

――血まみれの卒業課題『鬼畜大宴会』はキャンパスで撮影されたらしいですね。

木緒「私の同期にも熊切組の手伝いに行った学生がいて、みんな瞳をキラキラさせて戻ってくるんです。『すごいわ、あそこ』『弾着がばんばん鳴ってるし、血がバケツで飛び散ってるし』と。学生映画らしからぬレベルの高さを見せつけられたし、手伝いに呼ばれた同期の学生に対する嫉妬心も正直ありましたね」

――この作品は、現在も活躍しているバンド「赤犬」(※3)が音楽をやっています。赤犬の演奏は実際にご覧になりましたか。

木緒「もちろん観ました。学園祭のメイン会場にメンバーがオープンカーで乗りつけてきて、うわーって盛り上がった。学園祭ライブの光景は、『ぼくたちのリメイク』の小暮奈々子が歌うシーンを書くうえで、とても参考になりました。そんなふうに在学中はちょうど先輩たちの活躍が華々しかった時期。私たちはそれを間近で見られた世代でしたね」

(※3)「赤犬」(あかいぬ)……1993年に大阪芸術大学の学生を中心に結成された歌謡色が強い大所帯バンド。現在も活動中。渋谷すばるが初主演した映画『味園ユニバース』は赤犬がストーリーの中心となり、メンバーは本人役で出演する。

大学時代に学んだ「自分で道を切り拓く」覚悟

――木緒さんは大阪芸大で学んだことは、いまの仕事に役立っていますか。

木緒「ものすごく活かされています。『自分を作ってくれた大学だな』って感じます。そうでなければ、そもそも母校を舞台にした小説は書かないです」

――大阪芸大で学び得た大事なものを挙げるとするならば、なんでしょう。

木緒「『自主性』ですね。自分一人で道を切り拓いていく、自分自身をプロデュースしてゆく、そういう校風が大阪芸大の大きな特色だと感じます。正直に言うと、企業人であるとか、団体の中に属して何かをするのは、みんなあんまり向いていない。独立傾向がすごく強い。在学中からフリーランスとして活動したり、卒業後に会社を自分で起ち上げたり。そのような気風が、すぐれたクリエイターをたくさん輩出するという成果に結実しているのだと思います。みんな、実にたくましいです」

『アイデアがあれば、必ず困難に打ち克てる』

――悩みながら難局に立ち向かってゆく大学生たちの姿を描いたアニメ版『ぼくたちのリメイク』が、奇しくも新型コロナウイルス禍の年に放送されます。キャンパスへの通学すら容易ではない現役の大学生たちに、何かアドバイスはありますか。

木緒「現在の学生さんたちがいかに困っているかを察するにあまりあり、言葉が見つからないのが正直なところです。けれども『ピンチはチャンスにもなる』。私自身が氷河期世代で、景気や時流に左右される仕事を長くやってきましたが、『アイデアがあれば、必ず困難に打ち克てる』、そう信じていたからこそ打開できた場面は幾度もありました。リモートだからできない、ではなく、リモートという制限された状況を使っておもしろいことをやろうという気持ちで挑めば、ハードな局面を乗り切れたり、新しい発想を生み出すことができるかもしれません」

――あがきながらも少しでもよい方向へ歩もうとする登場人物たちの姿は、観る人に勇気を与えてくれると思います。

木緒「そうなればいいですね。『ぼくたちのリメイク』という作品を通じて、『考え抜けば乗り切れる』『失敗してもやり直せる』という気持ちを伝えたいです」

――ありがとうございます。いいお話をお聴きかせいただいた最後の最後にもう一つ、訊きにくい質問なのですが……主人公の橋場がタイムスリップするきっかけが「勤務していたゲーム会社の倒産」でした。社長の放漫経営が原因でしたが、ゲーム業界には実際にああいった事例はあるのでしょうか。

木緒「社長が借金の取り立て人に連れ去られる描写は、私が美少女ゲーム業界にいたときに『ヒドイな』と感じたエピソードをかき集めたものなんです。いろんな『やらかした』ケースがあって、それを一人の男性に集約させました。だから現実味があるみたいで、読んでくれた友人から『これ、あそこの社長がモデル?』と訊かれたこともあります。でも、あくまでエンタメとして面白く脚色していて、実在する人物がモデルではないです。実際には、あそこまでヤバい経営者はいない……いないはずだと信じています」

アニメ第一話は7月3日放送スタート、原作最新刊は7月21日発売

この夏一番の話題作『ぼくたちのリメイク』は7月3日午後10時よりTOKYO MXにて放送スタート。ほかサンテレビ、KBS京都、BS日テレ、動画配信サービスにて順次放送。さらに、アニメ原作のMF文庫J最新刊『ぼくたちのリメイク9 怪物のはじまり』は7月21日発売予定。まだ、やりなおせるかもしれない。これからの人生を、変えられるかもしれない。新たな挑戦へ背中を押してくれる、元気になれるアニメです!

● KADOKAWA MF文庫J『ぼくたちのリメイク』公式サイト