いま世界中で一大ブームとなっている、70年代後半から80年代にかけて発表された「都会的で洗練されたイメージ」をコンセプトに作られた日本の音楽「シティ・ポップ」。すでにテレビやラジオ、ネットなどで数年前から話題となっている世界的な「シティ・ポップ」ブームについては、ここで改めてご紹介するまでもないでしょう。

【関連】今なぜ日本の「シティ・ポップ」が世界的な注目を浴びるようになったのか?

このブームの象徴とも言える、竹内まりやの「プラスティック・ラヴ」(1984)や、山下達郎のアルバム『RIDE ON TIME』(1980)『FOR YOU』(1982)などで、聴いた者に強烈な印象を残す個性的なベースを弾いているのが、この道45年以上のベーシスト、伊藤広規(こうき)さん(68)です。

伊藤広規office提供

伊藤さんは、全幅の信頼を寄せられている達郎&まりや夫妻のサポートのほか、近藤真彦「ギンギラギンにさりげなく」などの大ヒット歌謡曲から、B’ZやMISIA、斉藤和義などのJ-POPまで、数多くのレコーディング&ライブに参加されてきた日本を代表するベーシストの一人です。

これまでジャパニーズロック・ポップス史の中で燦然と輝く名曲の数々で素晴らしいプレイを披露してきた伊藤さんですが、この度、自身初の「アナログレコード」による全曲インストのソロアルバムをリリースすることになったとのこと。このアルバムには、プロデビュー前から30年近くにわたって一緒にプレイしてきた達郎&まりや夫妻“黄金リズム隊”の盟友であるドラマーの故・青山純さん(2013年に56歳で他界)との貴重なセッションも4曲収録されています。

そこで今回MAG2NEWSでは、日本の音楽シーンを語る上で重要な存在のベーシスト・伊藤広規さんに、初のアナログアルバム制作に関するよもやま話、そして生い立ちからスタジオミュージシャンとしての活動遍歴、さらに昨今の世界的「シティ・ポップ」ブームについてまで、いろいろとお話をお伺いしました。

「アナログ盤」リリースにこだわった理由

──この度は、ニューアルバム発売(4/13リリース)おめでとうございます。今回はCDや配信だけでなく、ご自身初のアナログレコードによるソロアルバム発表ということで、制作に至った経緯や裏話、そして今までの生い立ちから活動遍歴までいろいろとお聞きかせいただけますでしょうか。

伊藤広規(以下、伊藤):ありがとうございます。そうですね、今回が自身初のアナログレコードによるソロアルバム発売になります。

──CDも同時発売で、今回も配信があるんですよね。昨今は若い世代もアナログレコードで音楽を聴くことが小さな流行になり始めているそうで、CDが売れない今「アナログ復権」なんて言葉を目にする機会も多いのですが、そもそもニューアルバムをリリースすることになったきっかけは何だったのでしょうか?

伊藤:3年前(2019年)に「Guitar☆Man(ギターマン)」の宴会で、ギタリストの大槻啓之くん(浜田麻里、宇都宮隆、B’z、柳ジョージらへ楽曲提供/レコーディング参加、プロデュースなど)と「お互いに新しいソロアルバムを作って、一緒に発売記念ライブやろう!」と盛り上がって、これがきっかけでソロアルバム制作が始まったんです。本当は2020年6月にリリース&ライブの予定だったんですが、新型コロナの影響で延期、また延期といった感じでどんどん先送りになってしまって。まあ、そのお陰で良いものが作れましたね。

──2年間という長い時間をかけて、じっくりと制作できたわけですね。今回のソロアルバムをCDだけでなくアナログレコードでも出すということになったわけですが、アナログで出すことに何か特別な思いがあったのでしょうか?

伊藤:理由のひとつは、アナログで出すと「クラブでDJさんに回してもらえるんじゃないかな」という期待がありました(笑)。あと、レコードって音の密度が濃くて音楽的に聴こえるんですよね。一番の理由はそこかな。

──レコードはCDと比べてもジャケットが大きいし見栄えも良いですよね。今回の初アナログ盤は、かなりワクワクしながら作業されたんじゃないでしょうか?

伊藤:そうですね、いつもお願いしている山下みかさんというグラフィックデザイナーが非常に有能で、今回も私好みな感じでジャケットを作ってくれたんです。しかもアナログのLPって一辺が30cmもあるじゃないですか。部屋のインテリアとして飾るのにバッチリですよね。お部屋に飾っておきたい感じのデザインに仕上がったし、とても満足しています。

LP『’s Wonderful / Koki Ito』

──今回のニューアルバム『’s Wonderful』(ス・ワンダフル)ですが、このタイトルに込められた意味や思いなどについてお聞きしてもよろしいでしょうか。

伊藤:普段から「素晴らしい!」のことを「素晴山(すばらやま)」って言っているんですけど、はじめはタイトルをこの『素晴山』にしようかって言ってたんですよ。でもレコードのジャケットに『素晴山』って、これじゃあまりにもクレイジー・キャッツみたいだねって(笑)。そこで、「素晴山」と同じ意味の言葉である『‘s Wonderful』(ス・ワンダフル、It’s WondefulのNY訛りで「It」を略した言い方)がタイトルになったんです。もともとジョージ・ガーシュウィン(米の作曲家)が作ったポピュラーソングに「ス・ワンダフル」という曲があって(1927年のブロードウェイ・ミュージカル『ファニー・フェイス』のために書き下ろされた曲、作詞は兄のアイラ・ガーシュウィン)、スタッフのひとりからこのタイトルを提案されて、これは語呂がいいってことで『’s Wonderful』(ス・ワンダフル)を採用しました。同じ「す」から始まるしイイじゃんって。だから中身やジャケットよりもまずタイトルだけが先に決まったんです。

──なるほど、その言葉に合わせてジャケットデザインなどが決められていったという感じですか。

伊藤:そうです。どんどんデザインが出来上がっていく様子を見ながら、アルバムのイメージを作っていった感じですね。

「こだわりのエピローグ」と「奇跡の299」

──今回のアルバムは、アナログ盤11曲、CD12曲+ボーナストラック1曲で、30年以上前にレコーディングされた貴重なレアトラックから新作まで、新旧の音源が織り混ざった盛りだくさんの内容だとお聞きしていますが、中でも印象に残った曲、おすすめしたい曲などありましたらお聞かせください。

伊藤:詳しくは自分自身の手でたくさん書いたライナーノーツに載っているので、それを参考にしていただきたいんですが、ベストトラックは最後に作った最後の収録曲「月暈“TSUKIGASA”」ですね。明るく輝く月のまわりに現れる光の輪を「月暈(つきがさ)」って呼ぶんですが、その言葉の美しさから曲のイメージが湧いて作った曲です。“Green Monster”と呼んでいるベースギターのほか、“空”という名で呼んでいるカスタムメイドのテナーウクレレ、そしてシンセまですべて一人で演奏して作りました。曲を着想したのが今年の1月くらいなので本当に短い期間でできあがった曲なんですけど、ライナーとかジャケットがほぼできあがった時に思いついた曲なので、「この曲もアナログ盤に入れたい!」ってことになって、そこからちょっと“てんやわんや”がありました。

トレードマークのバンダナを巻いた“Green Monster”を弾く伊藤さん。伊藤広規office提供

──お気に入りの「月暈“TSUKIGASA”」は、けっこうギリギリで入ることが決まった曲だったんですね。調節するのは大変だったんじゃないでしょうか。

伊藤:今回はアルバム全体を一つの「旅」に見立てるというコンセプトで、プロローグの「May」という曲から始まって、旅の終わりを告げるエピローグになるような小さな曲を作ろうと思ったんですが、そのことが自分の中で大ごと化してしまったんですね(笑)。そこで本来はアナログ盤のB面に入るはずだった曲をA面に持ってきて、「月暈“TSUKIGASA”」をB面の最後に持ってきたら、両面ともアナログの片面21分以内になんとか収まることがわかったんです。テスト盤でも何度も聴いて確認したり、いろいろ調節してもらった結果、何とかCDもアナログ盤もこの曲で終わらせることができました。

──そこまで思い入れの強い曲だったということですね、これは是非みなさんに聴いていただきたいですね。

伊藤:この曲順調節のおかげで、アナログ盤のA面最後の曲と、B面最初の曲で似たような曲が続いてしまったんですが、でもレコードって裏面にひっくり返す時間があるじゃないですか。このタイムラグがあるから大丈夫だ!ってことにしました。

──今回のアルバムは、もともと「自分がドライブするときに聴く用の音楽」として作ったとお聞きしていますが、ドライブで聴くことを意識した曲がいくつかありますね。青山純さんや松下誠さんらと1990年頃に録音されたという2曲目の「Driving Music」はそのままのタイトルですし、B面4曲目の「The Road of Wild Wind 〜Route299」も日本三大酷道のひとつ「国道299号線」での険しい道のドライブをイメージしているそうですね。

伊藤:この曲をレコーディングしたときに5分以内で収まったんですが、これが4分59秒で、なんと秒数に直したら「299秒」だったという(笑)。最初は「国道299号線のドライブが云々」という説明が面倒くさいから299の名はカットしたんですが、この秒数になったんだったら曲のタイトルに「Route299」って入れよう!とサブタイトルに残したんです。

出身地・足立区の「空」と「音楽」と

──A面4曲目の「Blue Sky in ADACHI」という曲は、伊藤さんが生まれ育った東京・足立区の原風景をイメージして作られた曲とのことですが、ここで伊藤さんの幼少期から現在に至るまでのお話をお聞きしたいと思います。今は足立区と聞くと住宅街のイメージですが、伊藤さんがお生まれになった1954年前後はまったく違う雰囲気だったのでしょうか?

伊藤:今では考えられないかもしれませんが、幼少期を過ごした西新井大師と荒川土手の周辺は田んぼと畑しかなくて、そこを走り回りながら「♪choo choo train~」と英語の歌を歌っていたらしいです(笑)。その頃の風景をイメージしてあの「Blue Sky in ADACHI」という曲を作りました。ギタリストの北島健二さん(FENCE OF DEFENSE)が、あの頃の広かった足立の空の中を突き抜けるようなイメージのギターを弾いてくれたんです。あの曲は、空に「ビラ撒き飛行機」が飛んでいた頃の足立区ですね。「ビラ撒き飛行機」って言っても分からないか(笑)。セスナから広告宣伝用のビラを撒いていた時代があって、東京オリンピック(1964年)前後に禁止されたらしいんです。

──それは、私も映画やテレビなどでしか見たことないですね(笑)。伊藤さんはご実家が足立区で運送会社を経営されていて、会社のトラックがピアノを積んだ他社のトラックと接触事故を起こして、その事故で傷付いたピアノを実家の運送会社が買い取ったことで、家に運ばれてきたピアノを小学2年生のときに始めることになったという豪快なエピソードがありますよね。楽器を演奏するようになったのはそこからですか?

伊藤:いや、それ以前の幼稚園児の頃に友達が弾いていた「猫踏んじゃった」を聴いて「あ、なんだそれ!」って言ってすぐに弾けた記憶があるんですよ。その頃から鍵盤に慣れ親しんでいたんだと思います。そのあと、小2のとき接触事故で家にやってきたピアノを習い始めるんです。中学生のときはブラスバンドに所属して、ドラムやったりトランペット吹いたりしながら、それと平行してベンチャーズに影響を受けてエレキギターを始めたんです。

──バンド活動もその頃から始めたのですか?

伊藤:そう、中学生の頃にバンドを組み始めて、日本のグループサウンズの曲やローリングストーンズの曲なんかを、学校の「卒業生を送る会」とか町内会の盆踊り大会なんかで演奏していましたね。盆踊りでタイガースの「花の首飾り」を歌っていたんですよ(笑)。

──それは楽しそうな盆踊りですね(笑)。高校生になると、さらにバンド活動も本格的になってきたのでしょうか?

伊藤:いえ、高校に入ってすぐはバンド活動をほとんどやっていなかったんです。ところが、高3のときに「下谷ウィンドアンサンブル(現・したやウィンドアンサンブル)」っていう東京・台東区入谷の一般吹奏楽団に中学のブラスバンドの先輩たちが入っていたことで「俺もやりたーい!」って入って、そこでパーカッション類をやってました。その発表会が虎ノ門ホールで開催されたとき、それを見にきた友達が「俺のバンドでドラムやってくれ」「いいよ!」って、そこから本格的にバンド活動にのめり込むようになったんです。ドラムをやってたその友達は、自分がギターを弾きたいから俺をドラムに誘ったんですが、みんなギターのコピーが上手くできなくて、それを俺が教えていたんですよ。そうしたら「だったらお前がギター弾けよ!」って言われまして(笑)、友達はドラム、俺はギターを担当するようになりました。これは「ライム」というバンドなんですけど、ある大会で優勝もしたんですが、その大会は第2回で終わっちゃったんです。今でも当時の「ライム」の仲間たちとライブをやったりするくらい仲良しですね。

──では、その後はしばらくギタリストとして活動されていたんですね。現在のようなベーシストになるきっかけはいつだったんでしょうか?

伊藤:「ライム」のときに、長野県の丸池スキー場にある「志賀ハイランドホテル」で冬の間だけ箱バンとして演奏するようになりまして、同ホテルの「モア」というディスコラウンジで内田裕也とか、カルメンマキ&OZとか、渡辺貞夫とか、日野皓正とかの大物がきた時のバックをやったりしていたんですね。当時、スキー場のディスコは六本木よりもオシャレなアミューズメントスペースだったんです。このとき、カルメンマキ&OZのドラムとして来ていた長谷川康之と知り合って、2回目に会ったとき、慶応大学の黒人文化研究会というサークルの「ファライースト」っていうディスコバンドに誘われて「ギタリストだったらベースできるんだろ?」っていう感じで、そのファライーストで始めてベースを弾くことになったんです。当時は自分のベースギターを持っていない状態で、人からベースを借りて演奏していました(笑)。もともとラリー・グラハム(スラップ奏法の始祖)の演奏が好きで、そこからスラップ奏法にハマっていった感じですね。当時、日本でああいった弾き方をするベーシストがほとんどいなかったので、割と先駆的な感じだったと思います。

山下達郎との邂逅

──その後、伊藤さんは「ファライースト」のメンバーだったキーボード担当の新川博さん(編曲家、1986オメガトライブなど)の紹介でバンドのボーヤだった青山純さんと出会い、シンガーソングライターの滝沢洋一さんのバックバンドとして結成された「マジカル・シティー」に新川・青山の両氏、ギタリストの牧野元昭さんらとともに参加されています。そして、佐藤博さんや松岡直也さん、やまがたすみこさんなど数々のレコーディングに参加して、プロとして活躍されるようになって、1979年頃にあの山下達郎さんと出会うわけですね。

伊藤:はい、そうです。今は無き原宿の「パレフランス」という喫茶店で、吉田美奈子さんと村上“ポンタ”秀一からの紹介を受けて、青山純と二人で会いに行ったんです。そこで達郎に「君たちは普段どんな音楽を聴いているの?」と聞かれたので、「俺はフランク・ザッパとラリー・グラハムと北島三郎かな」と言って驚かれた記憶がありますね(笑)。ちょうど達郎の『MOONGLOW』(1979)というアルバムのレコーディングの真っ最中で、その時に「スタジオに来る?」と言われて「行く、行く!」って青山と見学に行くことになりました。当日、風邪を引いて鼻声だった青山と俺と吉田美奈子さんで「SUNSHINE –愛の金色–」という曲のコーラスで「ニャイニャイ!」という声だけ入れてきたんです(笑)。

──その時は、まだレコーディングで演奏していなかったんですね。達郎さんに初めてベースの音を聴かせたのはいつですか?

伊藤:79年に六本木ピットインで行われた村上“ポンタ”秀一の「ポンタセッション」ですね。ギターは松木恒秀、キーボードに坂本龍一、サックスは土岐英史、ボーカルに吉田美

──最近、世界的に評価の高い達郎さんの「Sparkle」(1982)や不朽の名曲「クリスマス・イヴ」(1983)、竹内まりやさんの「駅」(中森明菜への提供曲で、1987年にセルフカバー)も伊藤さんのベースですよね。では、達郎さんに出会った1979年あたりから、本格的にプロになったという感じなんですね。

伊藤:その前に、76年頃からアルファレコードで新人作曲家のデモテープを録音するための仕事をバンド「マジカル・シティー」としてもらったり、ハイ・ファイ・セットや小坂明子さんのライブでバックをやったりしていました。なので1977年前後から段々と仕事が増えてくるようになったんです。

──達郎&まりや夫妻のレコーディング、ライブ演奏と並行して、スタジオミュージシャンとしてポップスからロック、歌謡曲などの演奏も数多くこなしていますよね。

伊藤:そうです、80年前後にスタジオミュージシャンとしての仕事が急にどんどん舞い込んでくるようになりました。

歌謡曲からJ-POPまで。ドラマー・青山純とセッションした日々

──歌謡曲でいえば、レコーディングではありませんが、渡辺真知子「かもめが翔んだ日」(1978)のバックを単発のお仕事で青山さんと一緒に担当した時のリハーサルのエピソードを公式YouTubeチャンネルでお話しされていたことがありましたね。

伊藤:渡辺真知子の「かもめが翔んだ日」って曲、知ってますか? 実はちょっと弾いてて恥ずかしかったんですよね(笑)。少しはにかんだ感じでベースを弾いていたら、青山純が容赦なくドンタンドンタンドンタンってドラムを叩くんで「そっか、恥ずかしがっていたら堂々とギャラくれ!って言いづらいよな」って気づきまして。青山からは「よくわからない時は恥ずかしがらずに思いっきり演奏する」ということを学びましたね(笑)。

──そんな青山さんとは当時、山下達郎バンド以外でもたまにレコーディングで一緒になることがあったそうですね。

伊藤:青山はスネアのチューニングが独特で、スタジオのビルに入った途端に大工仕事のようなダンダンダンっていう大きな音が聞こえてくると「お、今日のドラムは青山か」ってわかるんですよ(笑)。当時だいたい3、4回に1回は青山と一緒にレコーディングしていましたね。昔から馴染んでいる間柄だからレコーディングもやりやすかったですよ。でも、あとからドラムだけ差し替えるとか、あとからベースだけ差し替えるというときに、すでに録音されている青山のドラムに合わせてベースを弾くのってやりにくいんです。俺だけかと思ったら青山も一緒で、俺のベースのあとにドラムを入れると合わなかったんだそうです。それに気づいてから、差し替える時は二人で一緒にやり直すようになりました。

若き日の山下達郎バンド“黄金リズム隊”、伊藤広規さん(右)と青山純さん(左)。伊藤広規office提供

──今回のアルバムにも、青山さんのドラムだけを収録したレア音源に、伊藤さんと大槻啓之さんがベースとギターをはめ込んだB面1曲目の「Unforgettable Future 〜 A*I with O」という曲がありますよね。これも合わせるのが相当難しかったのではないでしょうか。とはいえ、伊藤さんも大槻さんも絶妙なフレーズを入れています。

伊藤:だから、あの曲のベースは大変でした、我ながらよくできたと思います(笑)。あれを録音していた時の青山は、まさか自分がこんなに早く亡くなるとは思っていなかったと思いますし、こういう形で発表されるとも思っていなかったでしょうね。天国にいる青山に聴かせてやりたいです。

──この曲の最後に青山さんが不機嫌そうに「ハイ」と言っている声が入っていたのが印象的でした(笑)。今まで青山さんと一緒のレコーディングで印象に残ったことはありますか?

伊藤:以前、青山と二人で「フュージョンの鳥山雄司」「ハードロックの北島健二」「プログレの難波弘之」という、まったく違うジャンルの3人のソロアルバム3枚のレコーディングに同時期に参加したことがあるんですが、ジャンルは違えど俺と青山が演奏している内容って3枚ともほとんど同じなんですよ(笑)。だからお互いに「俺たちがやってることって、どのジャンルをやってもほとんど一緒なんだよなぁ」って言ったことを覚えていますね。

世界的「シティ・ポップ」ブームについて一言

──では最後に、昨今の世界的「シティ・ポップ」ブームについてお聞きしたいと思います。この大ブームのきっかけとなったが、竹内まりやさんのアルバム『VARIETY』(1984)に収録された一曲「プラスティック・ラヴ」でした。この曲のベースを弾いているのは伊藤さんですが、YouTubeなどのコメントを見ると、世界中の人々が伊藤さんのベースのプレイを「ずっと聴いていたい音だ」と大絶賛しています。さらに山下達郎さんのアルバム『FOR YOU』(1982)のジャケットはブームのアイコンにもなっており、1曲目の「Sparkle」をはじめアルバムのほとんどの楽曲が伊藤さんのベース、青山さんのドラムです。この世界的なブームや評価について、伊藤さんご自身どのような感想をお持ちでしょうか?

伊藤:とっても嬉しいですね。もともと世界に自慢できるプレイだなとは思っていたんですけど(笑)。今回のブームで、当時の楽曲が多くの人々に拡がって良かったと思います。「やっと世界が気づいたか!」というやつです(笑)。前から素材は良いと思っていたので、昨今の「シティ・ポップ」ブームは良い風潮だと思います。ただ、当時は欧米の音楽に近づけたいという意識は特別なかったですね。自分のベースは日本っぽい音だと思っていましたし、それは今でも変わらないです。完全な欧米のサウンドではなく、日本らしさが漂っているところ、今思えばそれがかえって良かったから世界的な評価に繋がったんだと思います。

──日本人が日本で演奏すれば、欧米人と違う音が出るのは当たり前といえば当たり前ですよね。その微かに漂っている「雅」感といいますか、エキゾチズムといったものが欧米人の琴線に触れたのかもしれませんね。

伊藤:80年代あたりから「洋楽がつまらなくなってきたなー」とは思っていましたし、自分たち日本人が作ったり聴いたりしている音楽の方がいいなと90年頃から思いはじめていたんです。だから、自分で音楽を作りたいと思うようになって、90年頃はたくさんオリジナル曲を録音していました。今回のアルバムにも、そんな創作意欲が沸いてきた90年頃に録音しているテイクを何曲か収録しているので、これも多くの方に聴いていただきたいですね。

──今世界で評価されている日本の「シティ・ポップ」を支えてきた立役者たちが、さらなるオリジナリティの地平を求めて模索していた頃の貴重なテイクですね。30年以上前のレア音源から最新のオリジナル楽曲まで、名曲の数々を収録した今回のニューアルバム、願わくは音の密度が濃くて音楽的なアナログレコード盤(LP)で、ぜひ多くの方々にお聴きいただきたいと思います。『’s Wonderful』(ス・ワンダフル)4月13日のリリースが今から楽しみです。これからリリースライブツアーも全国各地であるということで頑張ってください。この度は貴重なお話をありがとうございました。

その卓越したベースプレイが世界中で評価され始めている伊藤広規さんですが、ご本人はいたって謙虚でマイペース。遊び心あり、驚きエピソードありで、抱腹絶倒のインタビューとなりました。これからますます目が離せなくなる伊藤さんの初アナログ&CD&配信の「素晴山」なニューアルバムとリリースライブツアーについては、下記をご覧ください。

【4/9目黒ブルースアレイジャパンLiveリポート】

去る4/9(土)に東京・目黒ブルースアレイジャパンで行われた「伊藤広規『’s Wonderful』・大槻啓之『re:play』Wリリースライブツアー2022」初日。異常な熱気に包まれたライブの模様を一部お見せいたします。

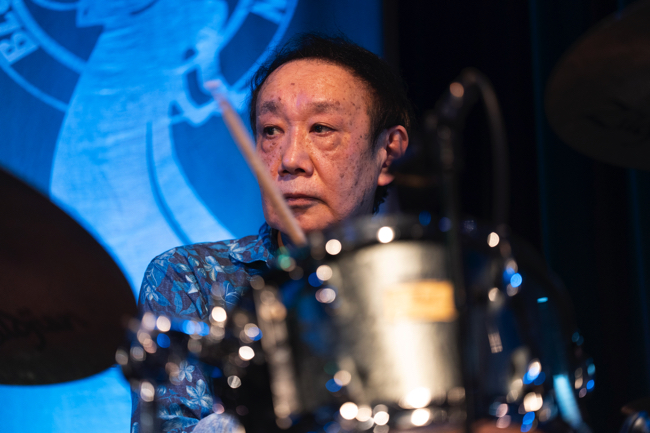

左から、ギターの北島健二(FENCE OF DEFENSE)、ドラムの岡井大二(四人囃子)、そしてベースの伊藤広規。photo/姫田蘭

当日は、ギタリストの大槻啓之さんのバンドから始まったリリースライブ。ニューアルバム『re:play』からの楽曲を中心に、ザ・ビーチボーイズの名盤『ペット・サウンズ』から「Don’t Talk」のカバーも演奏されるなど、感涙ものでした。

先頭バッターの大槻啓之。爆音のギターに観客一同が酔いしれた。photo/姫田蘭

そして後半、伊藤広規さん率いる『’s Wonderful』バンドの登場。ニューアルバム『’s Wonderful』からの楽曲をライブ初披露し、大いに盛り上がりました。

“Green Monster”を爪弾く伊藤広規。photo/姫田蘭

ライブ途中で左卜全の「顔モノマネ」も披露した岡井大二。photo/姫田蘭

パワフルなギタープレイを聴かせた北島健二。photo/姫田蘭

そして、途中曲で前半に爆音ギターを披露したばかりの大槻啓之さんも参加。『’s Wonderful』収録の故・青山純さんとのコラボ曲、「Unforgettable Future 〜 A*I with O」も演奏されました。

『’s Wonderful』チームに途中参加でギターを披露した大槻啓之。photo/姫田蘭

そして、アナログ盤『’s Wonderful』の収録曲の順番を変えさせた噂の「月暈“TSUKIGASA”」を、伊藤広規さんがソロウクレレで披露。こちらもムード満点の演奏となりました。

テナーウクレレ“空”を生演奏する伊藤広規。photo/姫田蘭

ライブ出演者全員でハイポーズ!photo/姫田蘭

気がつけば、あっという間のWリリースライブ、なんとこの時のライブの模様は6/21(火)まで、アーカイブ配信で見ることが可能です。物凄い熱気に包まれた伝説のライブを是非ご自宅でお楽しみください。

配信予定時間:60分

視聴チケット価格:¥3,000

● <アーカイブ配信>伊藤広規 ’s Wonderful リリース記念LIVE 2022年4月9日 BLUES ALLEY JAPAN のチケット情報 (Streaming+)

●伊藤広規さんニューアルバム情報

■LP『’s Wonderful』(ス・ワンダフル)

価格:税込¥5,500 (本体¥5,000)(送料無料)

※ハイレゾ音源(24bit/96KHz)のダウンロードカード封入。CDクオリティ以上の音源でダウンロード可能

※ホームページ予約特典あり

発売日:2022年4月13日(水)

LP収録曲:11曲

A面

1. May

2. Driving Music

3. Funny Trip

4. Blue Sky in ADACHI

5. Girl from the Far East~雅の郷に

6. A*I Groovy Games”YASAGURE”

B面

1. Unforgettable Future~A*I with O

2. Homeward Strut

3. Tokyo Station

4. The Road of Wild Wind~Route 299

5. 月暈 “TSUKIGASA”

※ライナーノーツに岡井大二(四人囃子)によるエッセイ収録

■CD『’s Wonderful』(ス・ワンダフル)

価格:税込¥3,300 (本体¥3,000)(送料無料)

※ホームページ予約特典あり

発売日:2022年4月13日(水)

収録曲:12曲 + ボーナストラック1曲

1. May

2. Driving Music

3. Funny Trip

4. Blue Sky in ADACHI

5. Girl from the Far East~雅の郷に

6. Unforgettable Future~A*I with O

7. Homeward Strut

8. A*I Groovy Games”YASAGURE”

9. Tokyo Station

10. The Pump

11. The Road of Wild Wind~Route299

12. 月暈”TSUKIGASA”

[Bonus Track] Blue Sky in ADACHI~Bass Separate Remix

■配信『’s Wonderful』(ス・ワンダフル)

価格:1曲¥250 アルバム¥2,400

配信曲:12曲

※CDボーナストラックの配信はなし

■ニューアルバムのご予約、購入、詳細はコチラ

● 伊藤広規『’s Wonderful』・大槻啓之『re:play』Wリリースライブツアー2022

出演:

伊藤広規 Ba. Gt.

岡井大二(四人囃子)Ds.

北島健二(FENCE OF DEFENSE)Gt.

大槻啓之 Gt. Vo.

河村吉宏 (よっち) Ds.

寺沢リョータ Ba.

MISUMI Vo. Cho.

フェルナンデス由布子 Cho.

ライブ日程:

4月 9日 目黒ブルースアレイジャパン

4月24日 小樽ノイシュロスホテル、ディナーロックショー

5月 7日 新潟ジョイア・ミーア

5月15日 京都 都雅都雅

5月29日 名古屋 TOKUZO

6月19日 鹿児島キャパルボ・ホール

6月29日 神戸 Chickin George

■ライブツアーの詳細はコチラ