今年も10月下旬に文科省より発表された、「児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査」。しかしながらその内容は、「現実を捉えたもの」とは言い難いようです。今回のメルマガ『伝説の探偵』では、現役探偵で「いじめSOS 特定非営利活動法人ユース・ガーディアン」の代表も務める阿部泰尚(あべ・ひろたか)さんが、問題行動調査における「数値の疑問点」を列挙。さらにこの調査の根本的な問題点を指摘しています。

この記事の著者・阿部泰尚さんのメルマガ

いじめの認知数、なんか数値がおかしい!

いわゆる「いじめ白書」

令和4年10月27日、文部科学省は「令和3年度 児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果について」を発表した。

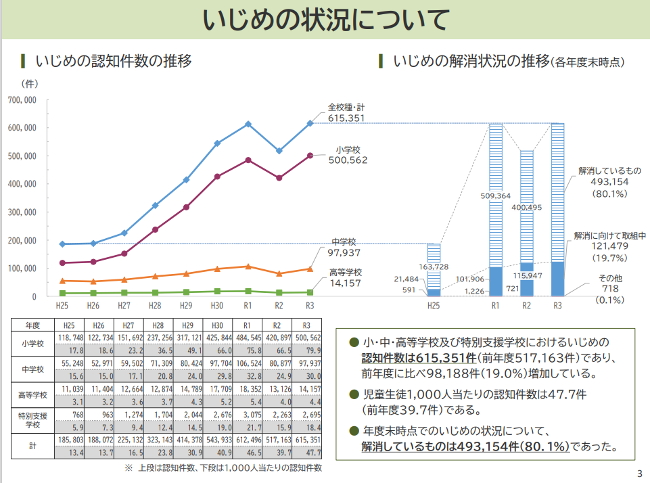

最も注目されるのは、いじめの認知数だ。

文部科学省初等中等教育局児童生徒課「令和3年度 児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果について」(以下同)

令和3年度は過去最多の「61万5,351件」であった。報道をみると、コロナの緩和などが原因かとなっているが、数値の推移を見れば、外部的要因はないと判断できる。唯一あるとすれば、「いいめ防止対策推進法」の施行により、いじめの定義が変わったことくらいであろう。

解消率の疑問

いじめの解消率は、毎回高水準の数値を示しているが、これは大いに疑問が残る。

なぜ疑問が残るのかといえば、いじめ解消には定義があるのだ。

いじめ解消の定義

いじめ行為が止んでから目安として3ヶ月(長くなってもよい)、被害者が心身の苦痛を感じていない状態をいじめ解消とする。

もちろん、いじめには法律定義があって、広義の意として「一定の関係性」「何らかの行為など」「当該児童などの心身の苦痛」でいじめとなるから、その軽重の差はあろう。

しかし、その被害の重さは、個人差があって、表面的な被害のみではかれるものではない。だからこそ、経過観測が必要であり、慎重に判断すべきだからこそ、一定の期間が必要だと考えられているわけだ。

いじめ解消の定義をみれば、細かな計算をしなくとも、発生したいじめが8割解消したというのは、いささか信じられない数値だと言えよう。

数値の疑問点はまだまだある。

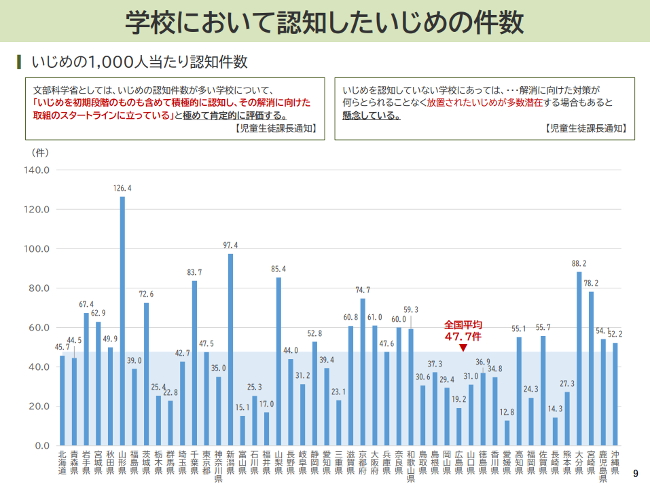

都道府県で1,000人あたりの認知件数の平均は「47.7件」であるが、山形県が「126.4件」であるのに対し、愛媛県は「12.8件」であるのだ。

およそ10倍もの差があるのは、こうした数値として考えれば、異常値と言える。

もはや、地域差とはいえる代物ではなく、ほぼいい加減なんだろうと見るしかない状態と評価しても過言ではない。

この記事の著者・阿部泰尚さんのメルマガ