EVに期待を賭けているが…

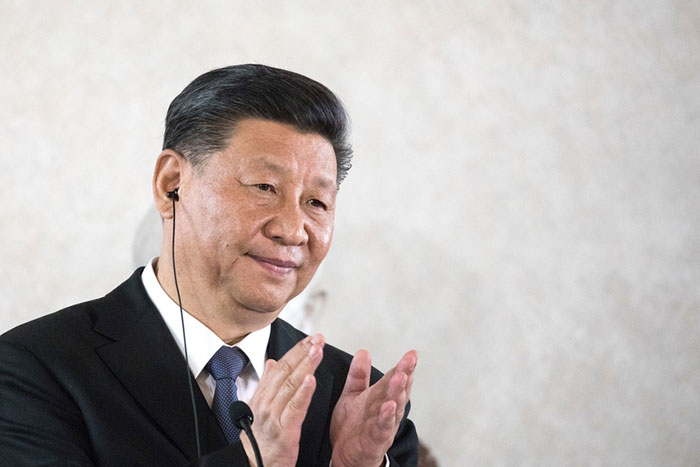

習氏が、現在の経済危機を突破する手段として、EVに期待をかけてきたことは紛れもない事実である。中国は、リチウムイオン電池に必要な資源をほぼ支配できる状況にある。これを武器にして、西側諸国と対抗できると踏んできたのだ。現に、レアアース(希土類)の輸出制限へ踏み切っている。

だが、リチウムイオン電池には固有の難題を抱えている。発火しやすい・給電時間が掛りすぎる・走行距離の短さ、などである。この技術的難点を解決するには、全固体電池開発が不可欠である。中国は、この技術開発が遅れているのだ。

日本は、この全固体電池で開発のメドをつけたのだ。トヨタ自動車と出光興産との協業によって実現させる。26年のEV生産は150万台、30年に350万台の計画を発表した。これは、次世代電池のフラッグが日本企業に渡ることを意味する。トヨタ・出光の全固体電池は、世界標準技術になるであろう。

こういう事態になると、中国EVの「賞味期限」が近いことを世界へ告知したようなものである。すでに、中国EVは国内で市場飽和状態へ突入している。過剰生産に伴うメーカーの乱売戦が繰り広げられ、倒産企業は急増している。

中国は、純粋なEVとプラグインハイブリッド車(PHV)を製造しているブランドが約50あるという。専門家によれば、2030年までに中国の自動車メーカーは、10~12社に減るだろうと予想されている。大幅な業界再編成が不可避となった。米銀大手シティグループの5月のアナリストリポートによると、中国全土にあるEV工場の23年の年間稼働率は、わずか33%という。『フィナンシャル・タイム(FT)』(10月18日付)が報じた。

中国EVは、供給過剰解決法として輸出増加を考えている。しかし、米国では、この重要な産業分野を中国製品が席巻するのを防ぐことを目的とした「インフレ抑制法(IRA)」を導入した。EUも、既述の通り中国EVの補助金に関する実態調査を始めた。

中国のEV輸出戦略実現には、こうして大きな障害が予想されるにいたった。

中国の自動車市場は、すでにピークを打った

中国は、世界最大の自動車市場であるが、これからも拡大し続けられるか。これが、新たな焦点になる。

実は、中国自動車市場の拡大を支えていたのが、不動産バブルであったという指摘が出てきた。不動産バブルは、人々に「幻想」を抱かせて所得以上の消費支出をさせるものだ。日本の平成バブルもそうであった。乗用車販売が、この幻想に支えられて伸びてきたのである。中国不動産バブルが崩壊した以上、乗用車販売が落ち込んで当然という環境である。中国にとっては、聞きたくもない話であろう。

自動車産業史を見ると、新車販売の過去最高水準は歴史的なバブル経済のピークと重なることが多い。しかも、バブル崩壊後の約20年間は、市場規模がピーク時の7~9割の水準で安定する。日本のバブル崩壊後が典型である。1990年の777万台を最高に新車販売は2010年まで500万~680万台で推移した。その後も、人口減や若者の車離れが追い打ちをかけ、近年は90年当時の6~7割で推移している。以上は、『日本経済新聞 電子版』(10月16日付)の日経コメンテーター 中山淳史氏の分析だ。

中国は、23年の新車販売が約2760万台と3年連続で増加する見通しである。だが、けん引役は輸出であった。この輸出を差し引いた国内販売は、17年の2,799万台を最高に、18年から5年連続で減少が続いている。前記の指摘によれば、中国自動車市場は、すでにピークを打ったと言って差し支えない。これ以上の規模拡大はないのだ。