漢方薬で有名な企業「ツムラ<4540>」に焦点を当てて深掘りしていきます。最近、株価が大きく変動しているツムラですが、いったい何が起きているのでしょうか?また、ツムラが手掛ける漢方事業は今後、どのように成長していくのでしょうか?その秘密に迫ります。(『 バリュー株投資家の見方|つばめ投資顧問 バリュー株投資家の見方|つばめ投資顧問 』元村浩之)

プロフィール:元村 浩之(もとむら ひろゆき)

つばめ投資顧問アナリスト。1982年、長崎県生まれ。県立宗像高校、長崎大学工学部卒業。大手スポーツ小売企業入社後、店舗運営業務に従事する傍ら、ビジネスブレークスルー(BBT)大学・大学院にて企業分析スキルを習得。2022年につばめ投資顧問に入社。長期投資を通じて顧客の幸せに資するべく、経済動向、個別銘柄分析、運営サポート業務を行っている。

突如の株価乱高下!ツムラの直近業績に何が?

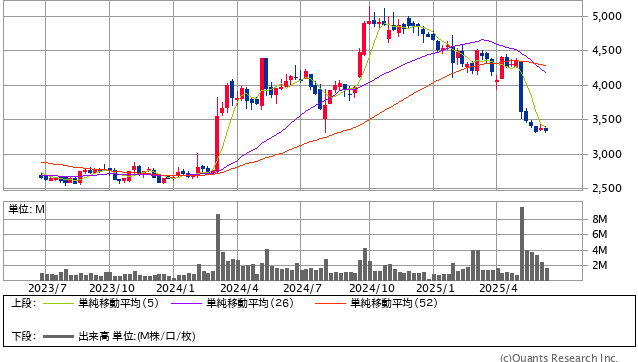

ツムラの株価は、2024年3月頃に大きく跳ね上がった後、直近で急落するという特徴的な推移を見せています。この株価の動きは、ツムラの直近の業績と深く関連しています。

ツムラ<4540> 週足(SBI証券提供)

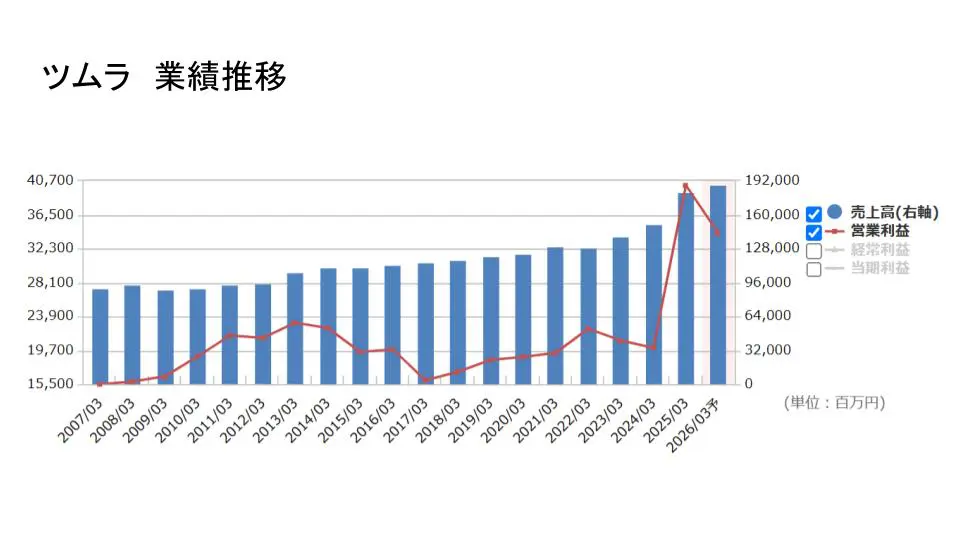

実は、この1年でツムラの業績は利益が倍近くにまで大きく上昇しました。しかし、今期の業績見通しは、増収ではあるものの減益予想となっており、これが市場に悲観的に受け止められている側面が大きいと考えられます。

では、なぜこのような急激な利益増加と、その後の減益予想という流れになったのでしょうか?

<利益急増の背景:国による「薬価改定」の恩恵>

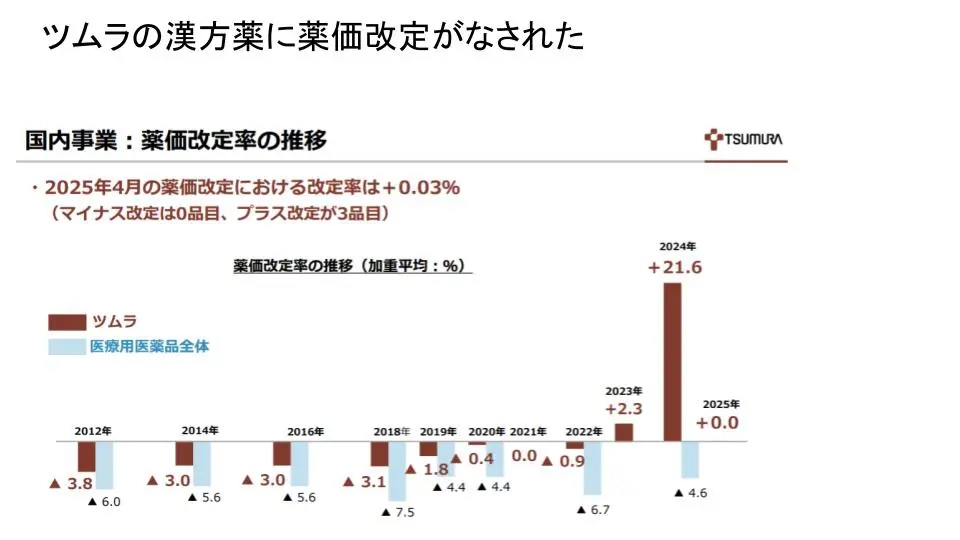

この業績変動の最大の要因は、ツムラが処方する漢方薬の薬価改定にありました。薬価は国が定めており、ツムラの漢方薬に対して約2割の値上げが実施されたのです。当然、薬価が上がればツムラの利益は増加し、前述の直近業績の大幅な上昇につながりました。

しかし、この薬価改定による恩恵は一時的なものでした。1年が経過し、その効果が一巡したことに加え、今期はコスト増などにより減益予想となっています。つまり、国が薬の価格を決める「薬価」がツムラの業績に大きく影響しているということになります。

ドラッグストアではない?ツムラの知られざる事業構造

多くの方がツムラと聞くと、ドラッグストアで売られている漢方薬をイメージするかもしれません。しかし、ツムラが提供する漢方薬の売上の大半は、医師が処方する医療用漢方が占めています。市販薬は売上構成のわずかな部分に過ぎません。

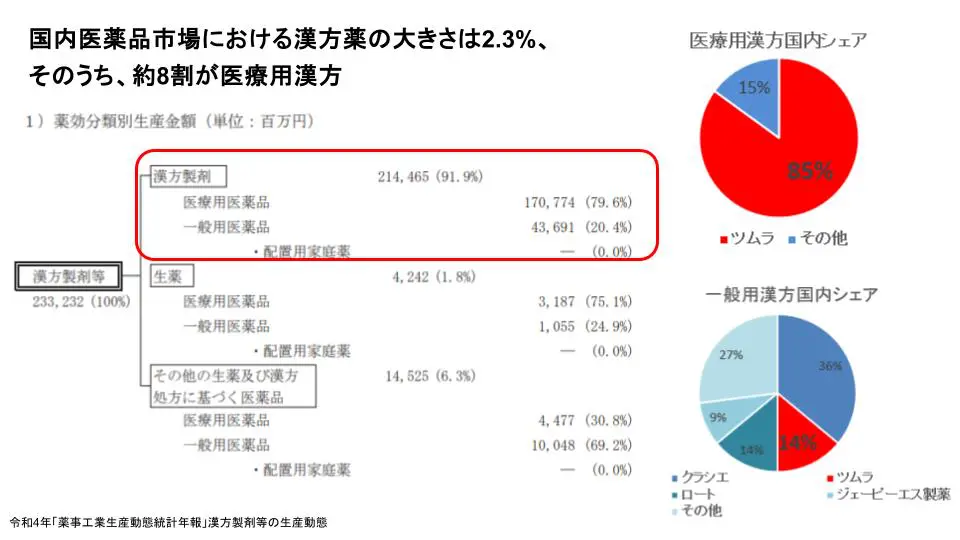

国内の漢方市場を見ると、医療用漢方市場は約1,700億円と、一般用の約436億円と比べてはるかに大きいことが分かります。そして、この医療用漢方市場において、ツムラは驚くべきことに約85%もの圧倒的なシェアを占めているのです。一般の医療用医薬品であれば、特定の疾患に効く「ブロックバスター」と呼ばれる薬であれば見られる独占的なシェアですが、漢方という幅広い分野でこれほどのシェアを占めているのは非常に異例です。