NTTドコモの「最後」の決算から読み解く同社のこれまでの戦略

NTTドコモの決算資料の最初に以下のスライドが出ていましたが、2020年の12月25日をもってNTTドコモは上場廃止となりました。

今回公開されている決算資料はいつもに比べると簡素なものですが、決算の概要と主要なKPI が開示されていました。

今後もNTTドコモが単体でこのような決算やKPIを公開していくかどうかはまだ分かりませんが、消費者的には是非データを開示し続けて欲しいと思います。

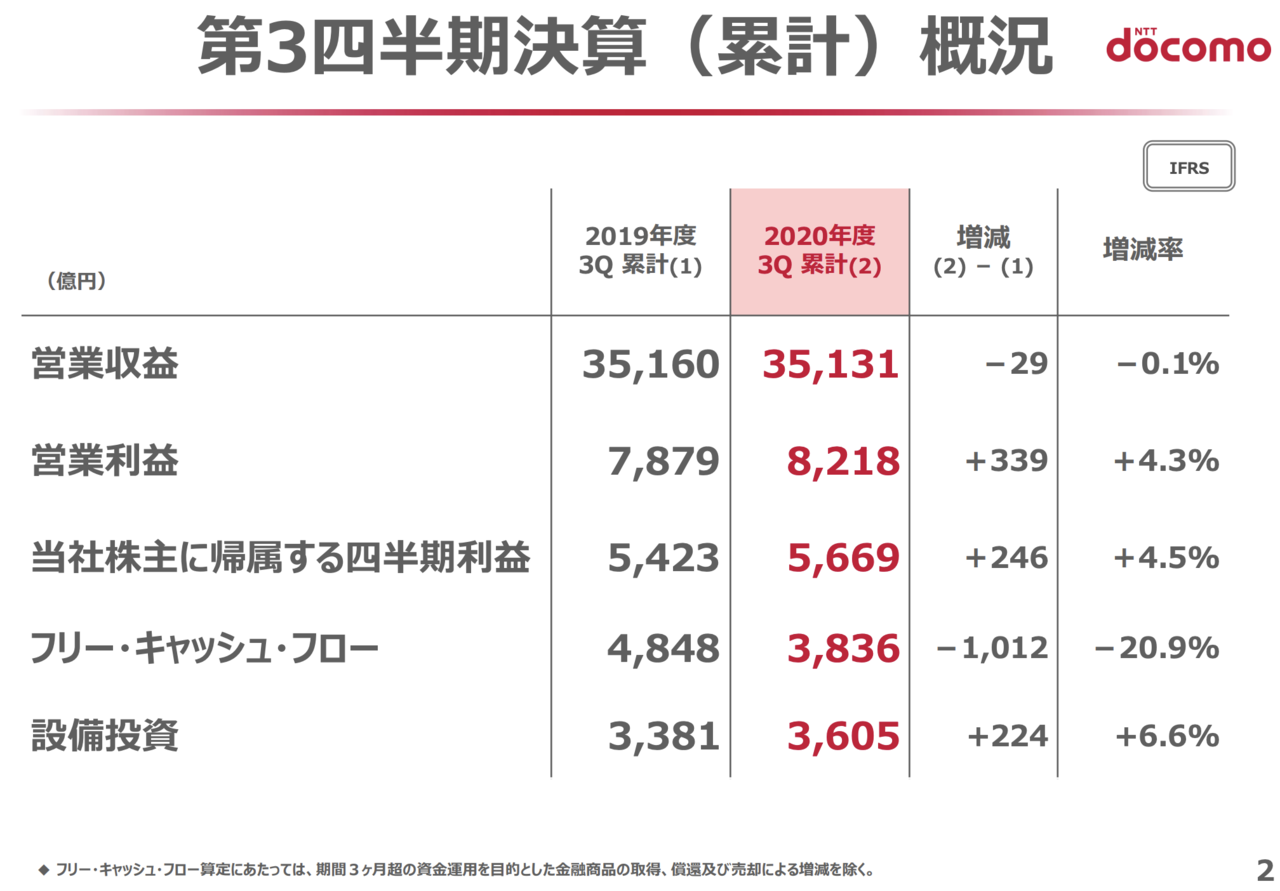

今回発表された最後のドコモの決算ですが、2020年の4月から12月の9ヶ月間の累計で、営業収益が3.5兆円、営業利益が8,218億円と、これまで通り安定して高収益な体制が維持されていると言えるでしょう。

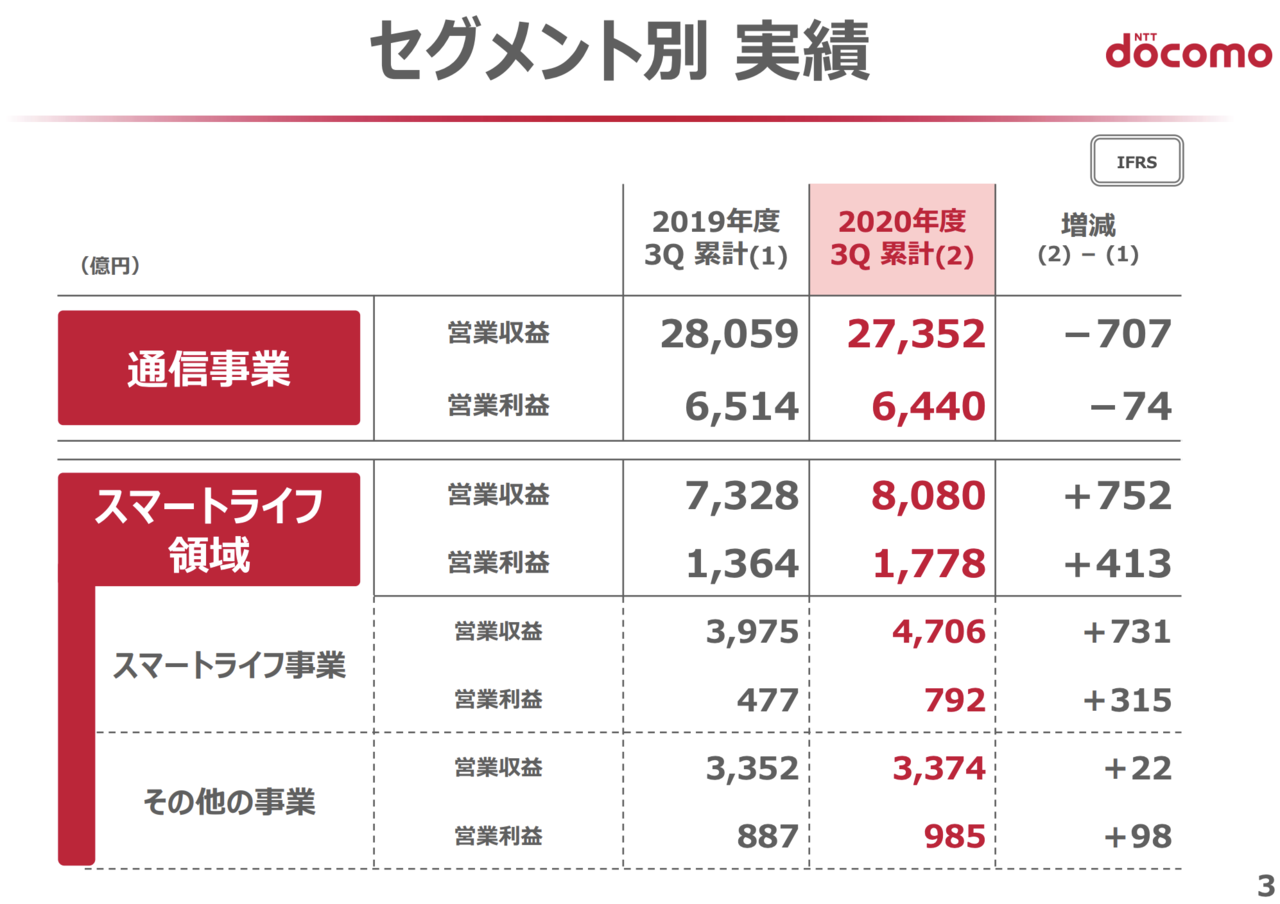

内訳を見てみると、通信事業が▲707億円と減少しており、その分スマートライフ領域で752億円分営業収益が増えているという形になっています。

これまでの NTTドコモの過去数年間の取り組みを見ていると、通信事業における成長ということ自体、競争激化に伴ってだんだん困難になってきている環境の中で、スマートライフ領域と呼ばれるサービス売上に注力をして、通信事業の売上減少を補う形で全体の営業収益や営業利益を維持してきた、というのがこれまでのドコモの戦略だったと言えるのではないでしょうか。

最新のNTTグループ決算から読み解く今後の5G戦略

では、今回 NTTグループがドコモの完全子会社化をするという発表の中で、これまでの固定回線を中心とした体制ではなく、移動通信事業をNTTグループ全体の本丸に据える、という意図が垣間見れたわけですが、実際にNTTグループ全体として、ドコモを中心に添えてどのような戦略を構築していくのでしょうか。

まだすべての詳細が明らかにされたわけではありませんが、今回の決算発表の中からNTTグループの移動通信事業、そして5Gを中心とした今後の戦略が一部読み取れますので、少しくわしく書いていこうと思います。

<戦略その1: コンシューマー向け携帯回線はARPUを下げてでも純増を続ける>

移動通信事業の中での1つ目の戦略は、ahamoのリリースだと言えるでしょう。

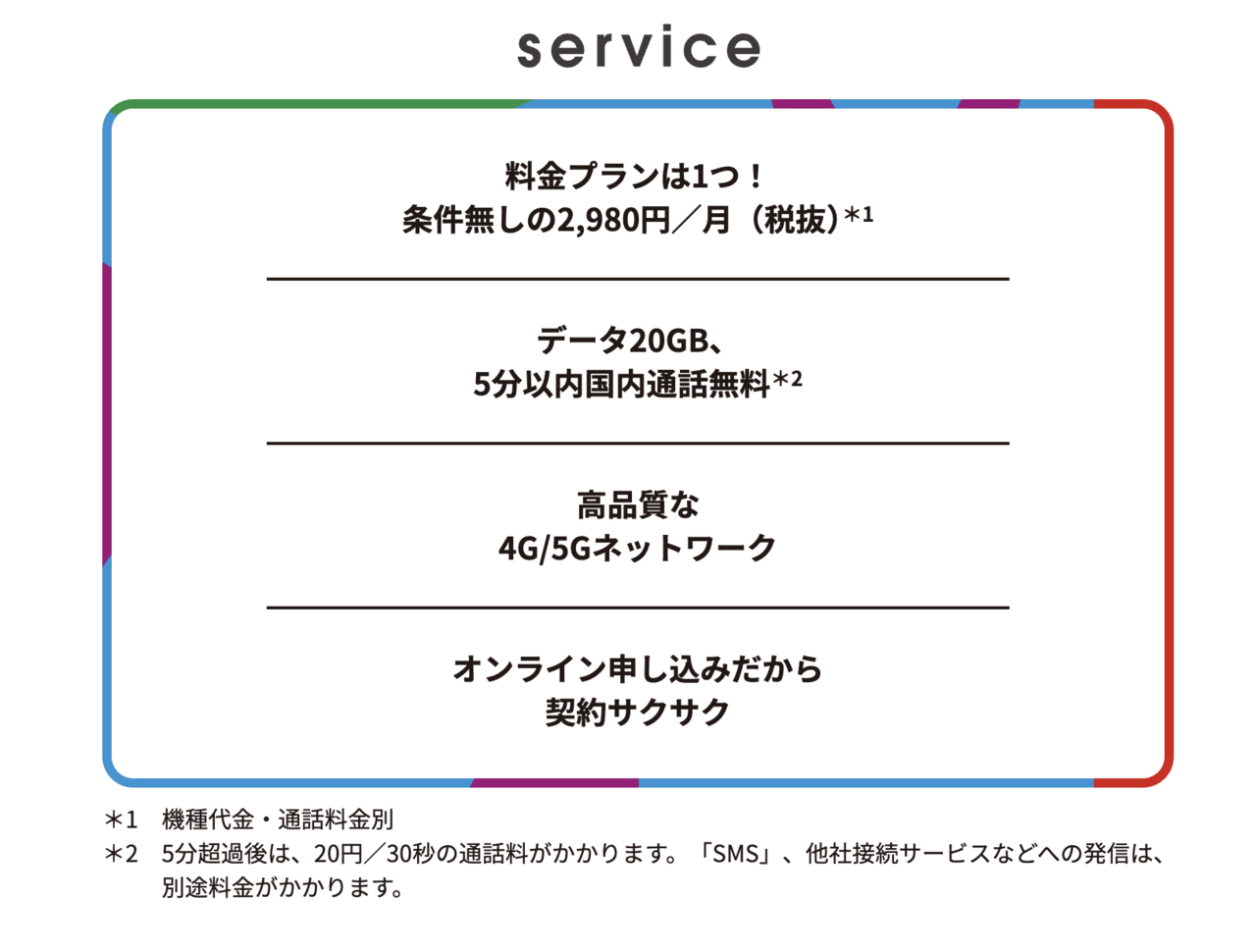

これまでの分かりづらかった料金体系から、ひとつの非常にシンプルな、そして月2,980円という低価格なプランを切り出して、オンラインのみで申し込み受付やカスタマーサポートの提供を行うというプランを発表しました。

楽天モバイルが新規参入し低価格化が進むことが予想される中で、3大キャリアの中で最も最初にこのようなシンプルな料金プランを提供したのはドコモでした。

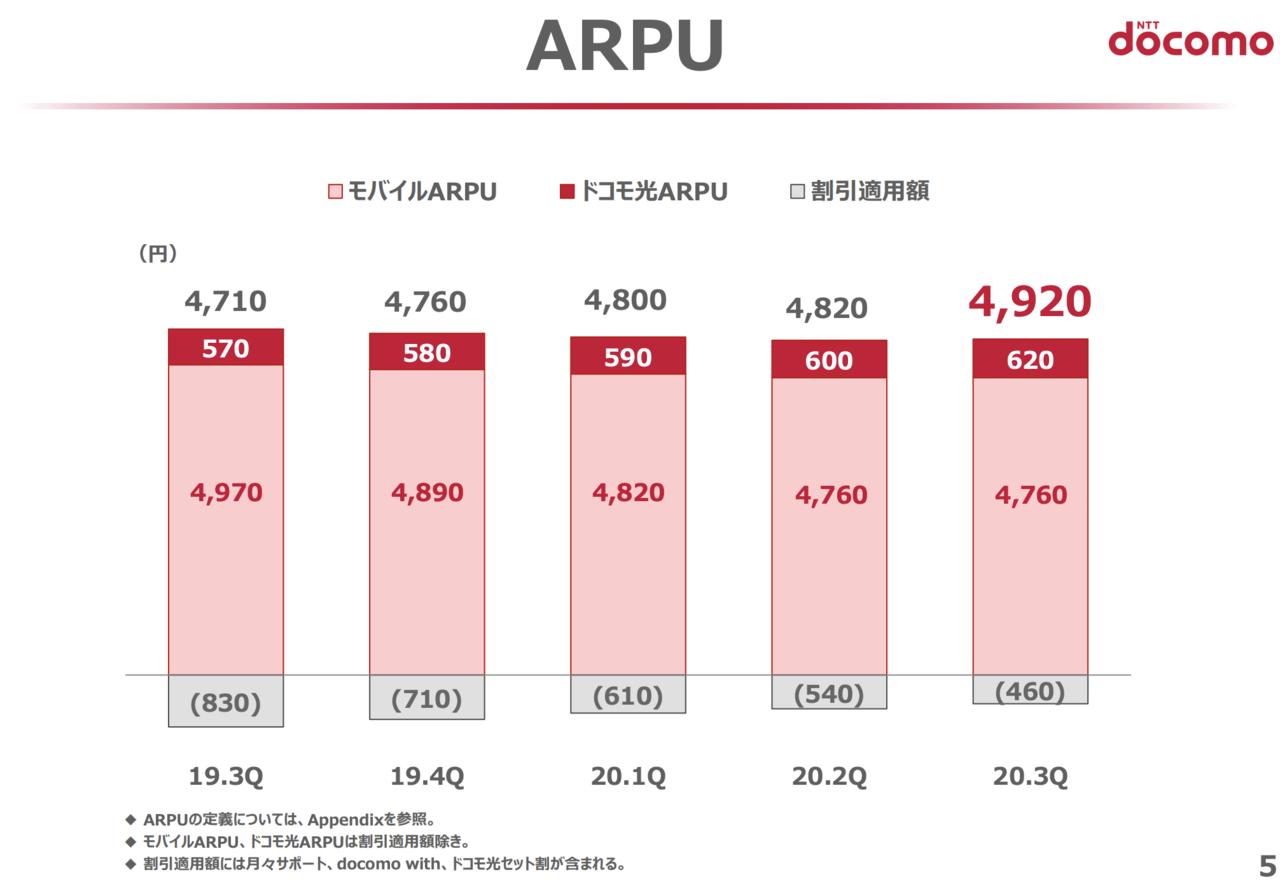

実際にドコモのARPUを見てみると、モバイル事業のARPUは年々減少を続けてきており、楽天モバイルの新規参入があったことを考えると、このトレンドは逆らい難いということは間違いないと言えるのではないでしょうか。

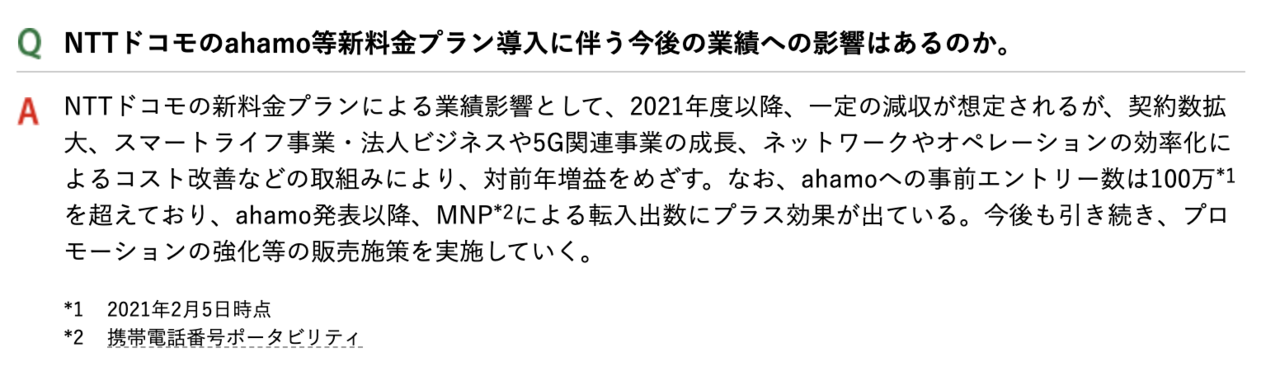

今回の決算発表の中の質疑応答の中では、ahamoはすでに申し込み数が100万人を超えているという発表がありました。

3大キャリアの中で先駆けて手を打ったドコモとしては、スタート時点で他のキャリアに一歩差をつけることができたということではないでしょうか。

まとめると、コンシューマー向けの携帯電話回線はARPUが下がり続けることは逆らえないトレンドだと理解したうえで、いかに純増数を大きくしていくかということをフォーカスしていると言えるのではないでしょうか。

実際には、5Gが普及してくると、ahamoを利用しているユーザーでも月間のデータ使用量が20GBを超えてくる人もいるかと思います。そうなると2,980円以上のARPUを獲得できることにもなりますので、5Gのインフラ構築が完全に終わるまでは、一時的なARPUの減少は仕方ないと諦めて、それよりも契約回線数の維持、そして増加に努めるという戦略だということが、はっきりと読み取れます。