円安が騒がれていますが、2011年には1ドル70円台という超円高の時代がありました。「円の価値=国力」と見て、「日本終了」と考える向きもいるようですが、2011年頃の日本の国力は最高だったのでしょうか?それを考えれば、現在の円安をネガティブに捉える必要がないことがわかります。(『海外移住から帰国した50歳男子の北海道くらし日記』栗原将)

忘れ去られた2011年の超円高

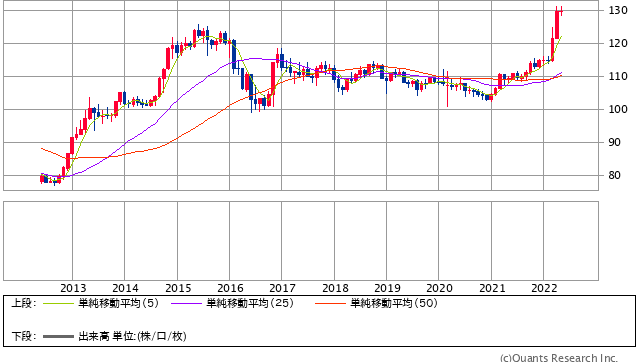

最近はもっぱら、円安をネガティブに報道するのが目立っていますが、どうやら、多くの人が2011年の超円高、1ドル80円よりもさらに円高となり70円台後半まで進んだ時のことを忘れてしまったようです。

米ドル/円 月足(SBI証券提供)

当時を思い返すと、輸出企業の多くが多額な為替差損が発生し、業績悪化が進みました。

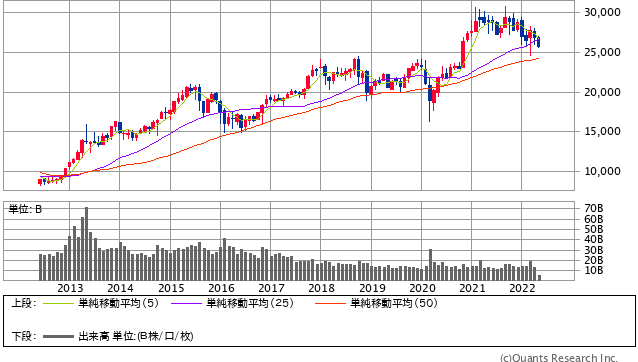

日経平均も8,000円台まで下落しましたから、今の4分の1の水準ということです(構成銘柄が異なりますから、完璧に正しい比較ではないですが)。

日経平均株価 月足(SBI証券提供)

内需に限りがある日本では、輸出とか海外での売上が重要です。これが超円高になったら、仮に同じ売上1万ドルだとしても、

・1ドル120円だったら→120万円

・1ドル80円だったら→80万円

というように、大きく円換算での数字が変わってきます。

なので、為替は非常に重要なのです。

なぜ円安が批判されて、円高が歓迎されるのか?

ただし、一般消費者の目線では、円高の時には海外旅行が安くなったり、輸入品の円高還元セールがあったりするので、「円高ウェルカム!」と感じるのは自然なことだとも思います。

それが今は、その反対です。円安によって輸入品価格の上昇が予想されるので、円安批判が大きくなっているのでしょう(とはいえ、価格上昇への寄与が一番大きいのは資源価格高騰であり、為替ではありません)。

一方、円安に進む場合、国際比較で考えたら、日本で売られているものは相対的に安くなってはいるのですが、日本で暮らしているだけなら、同じ円で支払うだけですので、お得に思う人はほとんどいないでしょう。

これが、円高ウェルカムになる原因のひとつかなとは感じています。

Next: 円安・円高を「国力の反映」と考えるのは間違っている