札束を燃やして「ほら、明るくなったろう」という成金

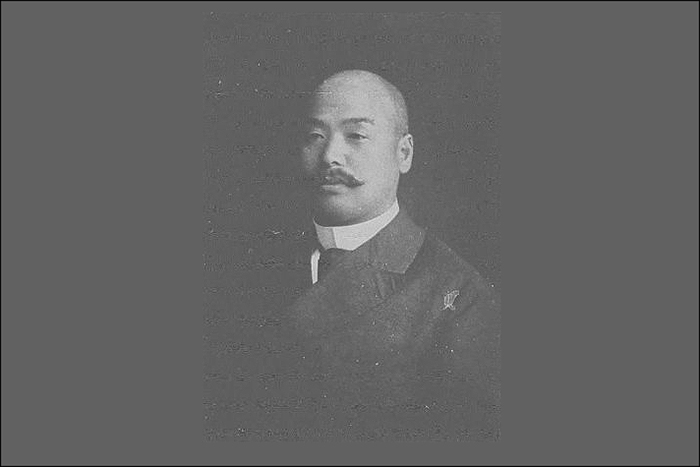

明治・大正・昭和と日本が強大な国家になっていったのは、当時の日本人のエリートが「本物の人材であった」からだと言えるのだが、そのエリートのひとりとして聳え立っていた本多静六は私利私欲を排して、とにかく清廉潔癖で、きわめて常識的で、かつ努力家であったというのが当時の著書を読んで気づく。

日本が生んだ最高の頭脳は「貧困脱出」ために「仕事に励んで、慎ましい生活をして、貯蓄に励む」ことを説いている。それが人生の基礎なのだと述べる。本多静六はこれを「勤倹貯蓄」というシンプルな言葉で示している。

本多静六がそれを強調していたのは、実はそうではない人間が大勢いたからでもある。そういう人間たちは「成金」と呼ばれて馬鹿にされていた。札束を燃やして「ほら、明るくなったろう」という成金がうじゃうじゃいた。

『昭和維新の唄』でも、「財閥富を誇れども、社稷《しゃしょく》を思う心なし」と歌われている。

社稷というのは国家のことを指す。これを今風にわかりやすく言えば「富裕層がきらびやかなセレブ生活を誇示して、国のことなどまるっきり何も考えないで好き勝手に振る舞う」という意味である。

現代の成功者たちも、当てはまる人間たちが多い。中には貧困層を「馬鹿」だとか「頭が悪い」と平然と嘲笑するような下劣な人間性さえもいる。ただ、いつの時代でもそういう人間たちが大勢いる。

本多静六の時代でもそういう品性下劣な金持ちがいたのだが、だからこそ本多静六の説く「勤倹貯蓄」は、エリートのみならず、国民のあるべき理想像であったのである。それは、今でも通用するのは間違いない。

本多静六もその言葉通りに生きて、「勤倹貯蓄」と「4分の1天引き」によって貯金を大きくしている。本多静六がそれをはじめたのは25歳からだった。『貯金の問題は、方法の如何でなく、実行の如何である』と述べている。「とにかく、そうしろ」というわけだ。

本多静六の哲学はウォーレン・バフェットに似ている?

私は、本多静六という人物をそれまでずっと知らなかったのだが、その著書を原文で読んでみて感じたのは、この人の哲学や生き方は、アメリカの著名投資家ウォーレン・バフェットによく似ている、ということだった。

勤倹貯蓄と投資によって膨れ上がった資産は、生前に「教育、公共の関係機関に寄付した」とあるので、この点も巨万の富をほぼ慈善団体に寄付しているウォーレン・バフェットと同じだ。日本にも、ウォーレン・バフェットがいたのである。

興味深いことに、複利の効用を述べているのも、そのために述べる比喩もウォーレン・バフェットと同じだ。給料から4分の1を天引きして、それを複利で回す。4分の1を天引きして貯金したらどうなるのか。

『その翌年から前年の貯金の利子が早くも収入の1つとなり、全収入が増すことになる』『金は雪だるまのようなもので、はじめは小さくても面白いように大きくなってくる』

このように、本多静六は述べる。