2025年3月1日にログミーFinance主催で行われた、第98回 個人投資家向けIRセミナーの第6部・株式会社カウリスの講演の内容を書き起こしでお伝えします。

CONTENTS

島津敦好氏(以下、島津):本日はお時間をいただきありがとうございます。カウリス代表取締役の島津です。今日のトピックはスライドの内容に沿って進めたいと思います。よろしくお願いします。

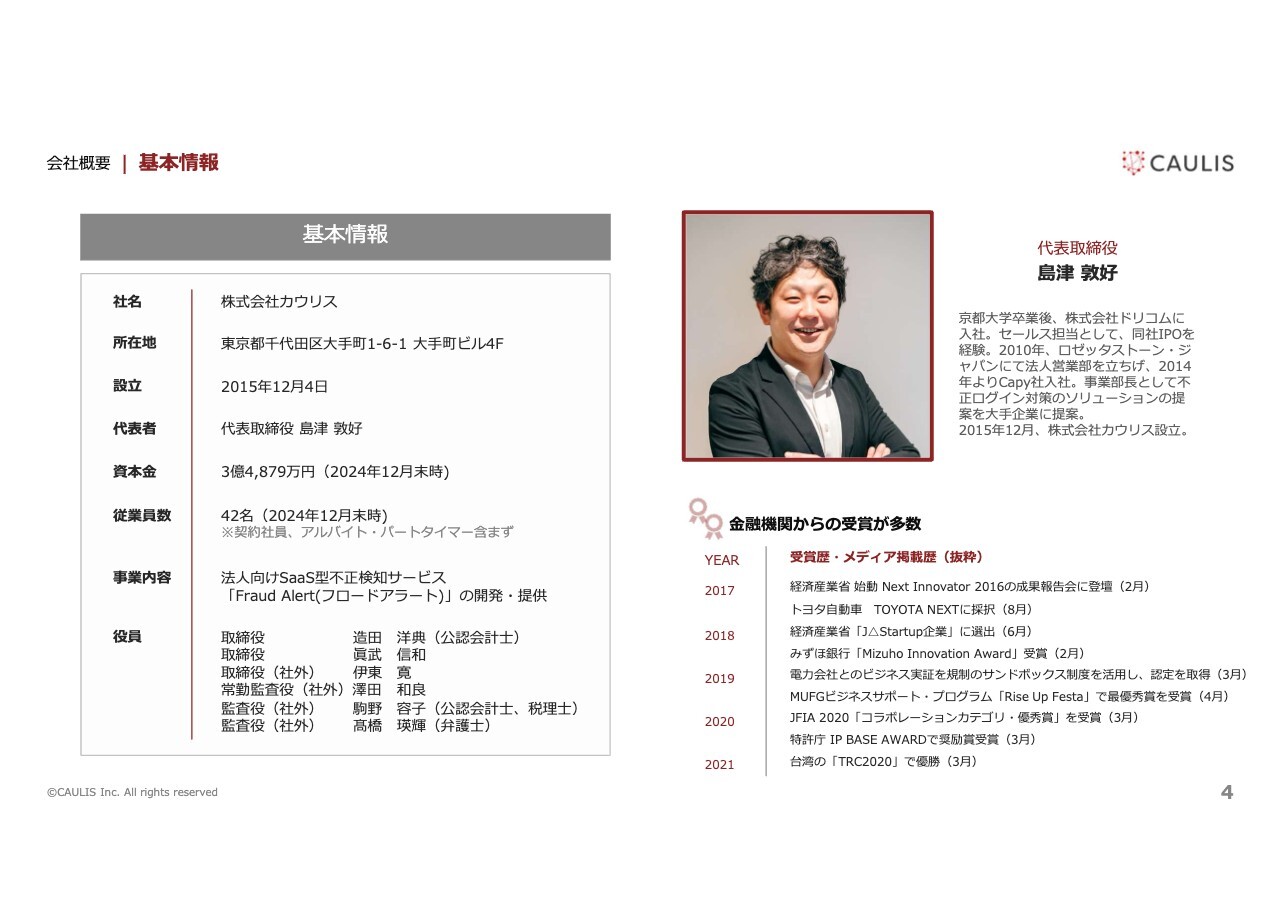

会社概要|基本情報

島津:非常にわかりにくいですが、当社はマネー・ローンダリング対策のビジネスを行っています。サービスの主な提供先は、金融機関や証券会社、クレジットカード会社などの金融サービスを提供している会社です。

当社は、もともとサイバーセキュリティを軸にビジネスを始めました。アカウントやID、パスワードを入力して、オンラインでお金を振り込んだり証券を売買する際に、このIDやパスワードを乗っ取ったり口座自体を転売したりする良からぬ人がいます。

我々は、「この口座、転売されていませんか?」「乗っ取られていませんか?」ということをリアルタイムにモニタリングする会社です。

会社概要|事業内容と企業理念

島津:最初は乗っ取り防止に取り組んでいましたが、当社の機能の1つに「銀行での不正利用が確認された端末をブラックリストに登録し、それを他のお客さまにもシェアする」というものがあります。

不正利用者がある銀行で盗んだ後に、仮想通貨や証券業などにログインしようとした場合、犯罪者端末から資金の流れをチェックできるため、その端末をブロックします。

今までのサイバーセキュリティは、自社サーバーの中だけで完結してモニタリングするかたちでした。これに対し、自社で不正利用があったときに、当社に情報を連携してもらうことで、他の会社でも不正利用者の端末だとわかるようになります。

各社で情報をため込む時代から、不正利用者の情報を連携して、情報のインフラをみなさまと共創し、世界をより良くすることをミッションに掲げています。

この他にも、不正利用者の手口や統計情報を警察庁や金融庁と定期的に共有して、犯罪の抑止方法を伝えています。新しい手口から身を守るには、新しいサービスの開発が必要です。そのための法改正をお願いしながら、すべての国民と取引のある電力会社の個人情報を活用したサービスを開発して、官民連携しながら不正利用者から国民の財産を守ります。

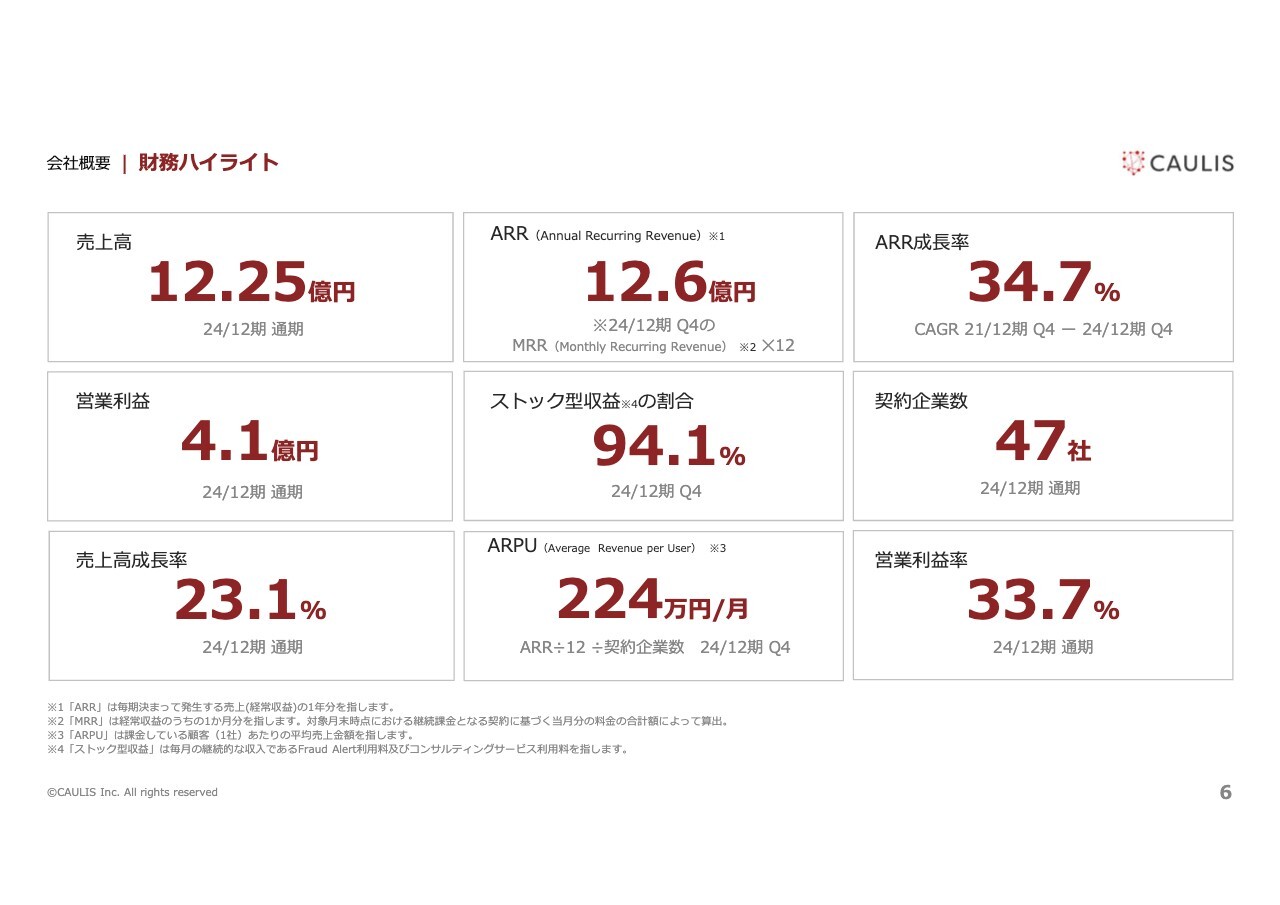

会社概要|財務ハイライト

島津:財務ハイライトです。当社のビジネスモデルはSaaSになるため、顧客である金融機関から月額の利用料をいただきます。2024年12月期の売上高は12億2,500万円、営業利益は4億1,000万円となりました。売上高成長率は若干減少し23.1パーセントでしたが、営業利益率は33.7パーセントです。これは、SaaS企業の中では特異だと思います。

エンタープライズ向けSaaSは日本でも少ないですが、顧客単価であるARPUが高く、月間224万円という点もポイントと考えています。

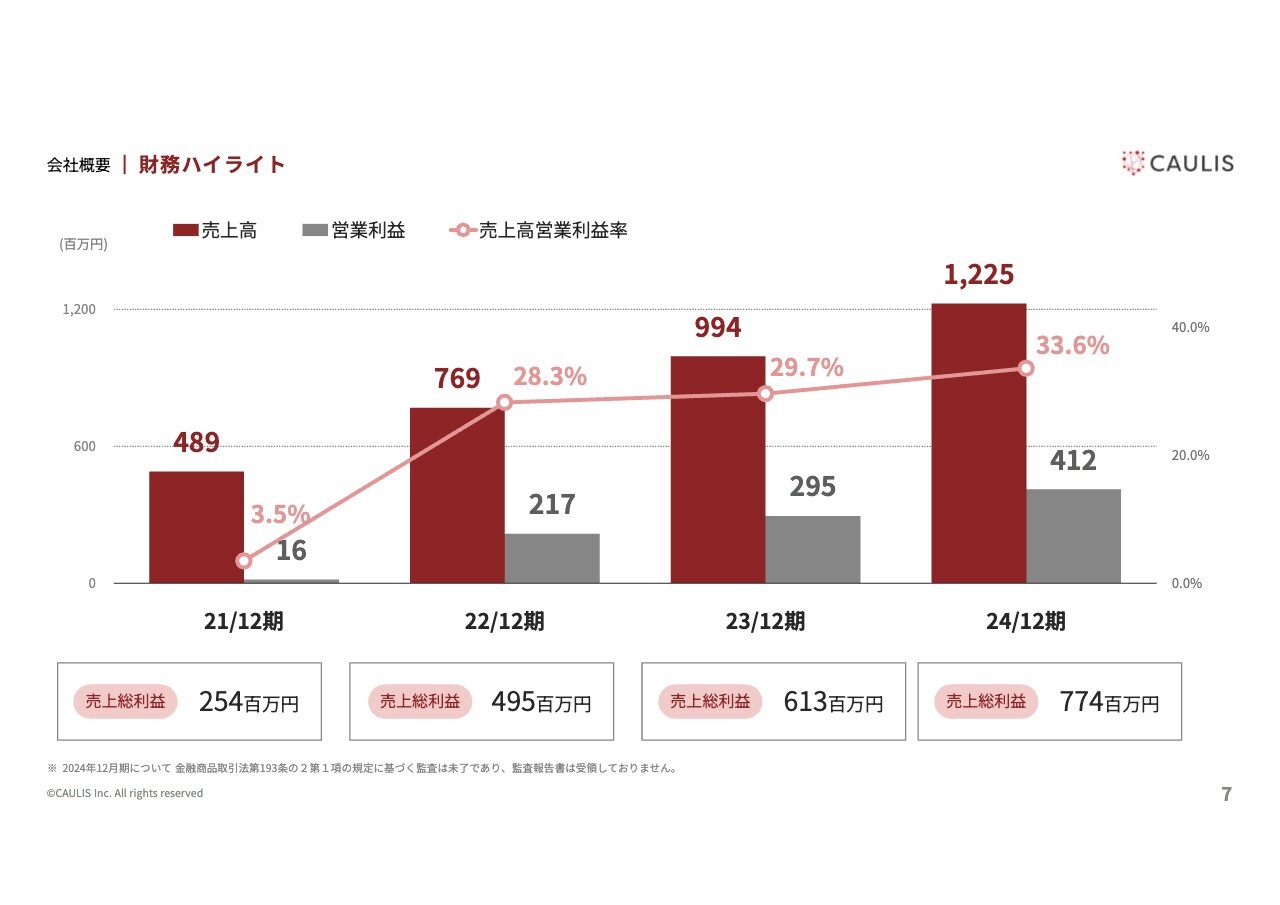

会社概要|財務ハイライト

島津:売上高と営業利益の推移は、スライドのとおりです。当社は、少ないメンバーで高単価のサービスをコンサルティングセールスするという性質上、売上高と売上高営業利益率が高いです。B/S上の累損(繰越利益剰余金のマイナス)は、上場前である2021年の1期に解消しているため、基本的には利益剰余金が積み重なるかたちになっています。

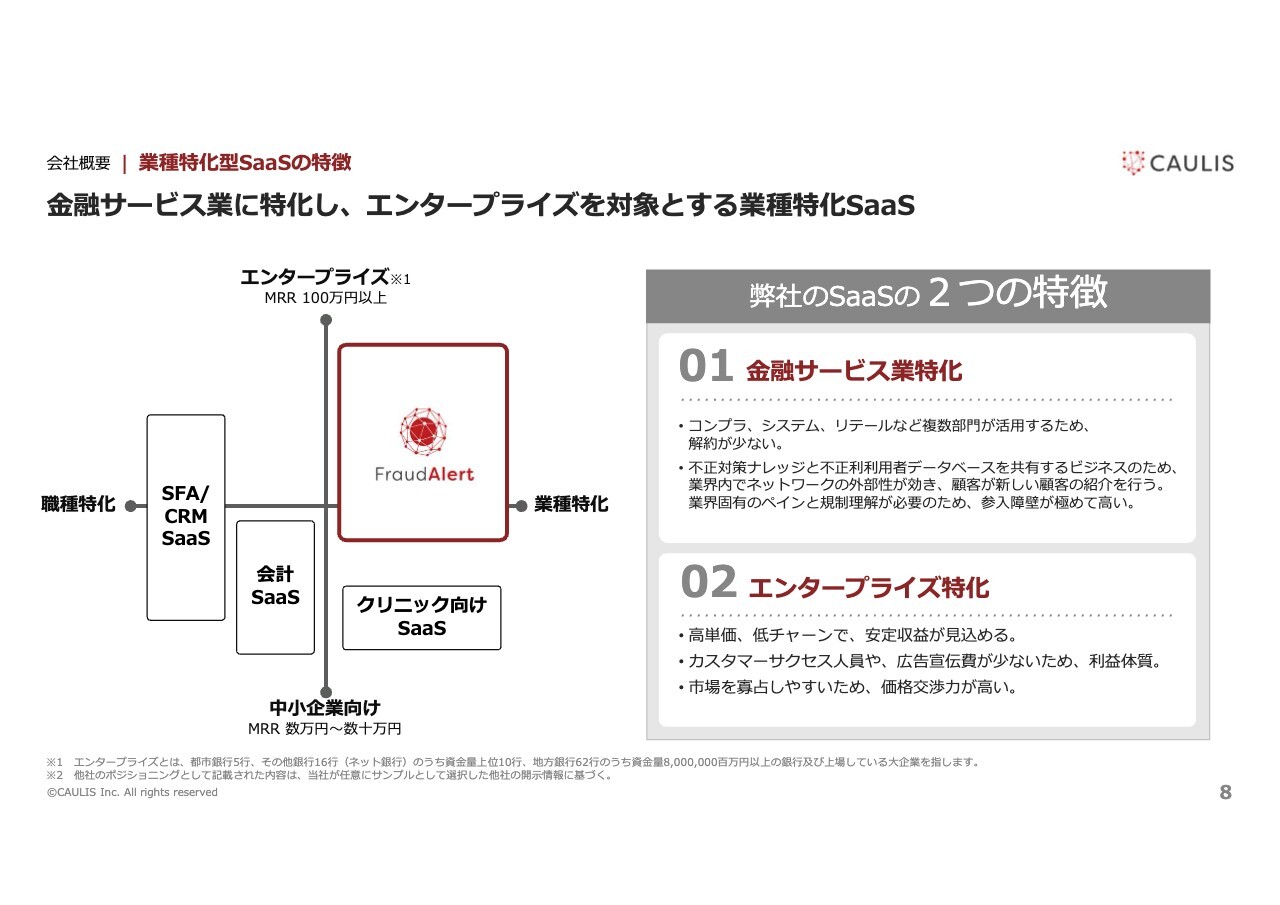

会社概要|業種特化型SaaSの特徴

島津:SaaSは業種特化系か職種特化系か、さらに中小企業向けかエンタープライズ向けかで、4象限にわけられます。当社は、スライド右上の金融サービス業に特化しています。

金融サービス業という業種特化でいうと、会計クラウドやデジタルマーケティングのSaaSなど、いろいろあります。一方、職種特化SaaSはマーケター向け、経理向け、人事向けなど、さまざまなSaaSがあると思います。

当社の場合は、まず、モニタリングが義務づけられている金融機関のシステム部門と当社のサービスを繋げてもらいます。その後、不正利用者を見つけるためのルールをコンプライアンス部門と繋げてもらいます。そして、そのルールに引っかかった怪しいトランザクションを、リテールのコールセンターから電話し、本人確認しています。このように、複数の部門を横断して使うという特徴があります。

また、エンタープライズ向けの特徴として、顧客単価が高いことがあります。複数部門に高単価でサービスする、オンボーディングがきちんとできて運用が回ってくると、解約されにくい点が特徴です。

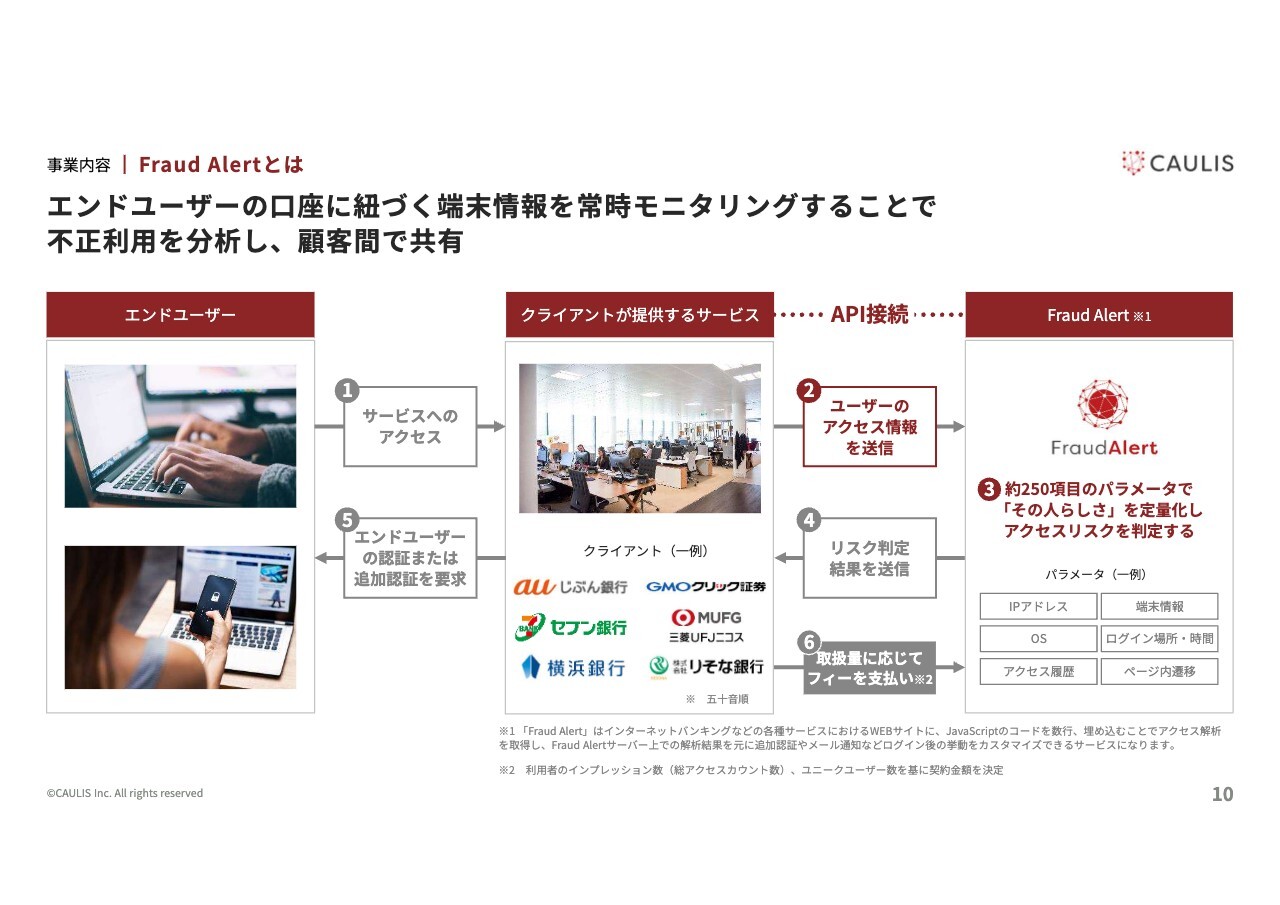

事業内容|Fraud Alertとは

島津:事業内容に移ります。みなさまもスマートフォンを持っていると思いますが、当社は、スマートフォンで銀行や証券会社のアプリにログインする際、過去のログインや売買、送金時の振る舞いと同じ動作をしているか常にウォッチしています。現在、ログインのモニタリングを月間で6億件から7億件ほど行っています。

例えば、当社は千代田区大手町にオフィスを構えているため、私が平日日中にスマートフォンやパソコンで資金移動する際は、東京都千代田区からiOS18.4を使用し、日本語、英語、絵文字というキーボード配列でログインしています。

しかし、普段使っているiPhoneやiPadではなくAndroidOSで、北九州から中国語設定の端末でログインされた場合、本人らしからぬ振る舞いをしていることからリスク判定され、本人確認の上でアカウントを停止するか、追加認証で白黒つけます。

当社のお客さまは、スライド中央のお客さま群になります。ルールに引っかかり即時遮断する、もしくはルールに引っかかり本人確認した結果不正利用と判断し、ブラックリストに登録することで、お客さま間でシェアしています。

事業内容|Fraud Alertの特徴 不正利用者情報の共有

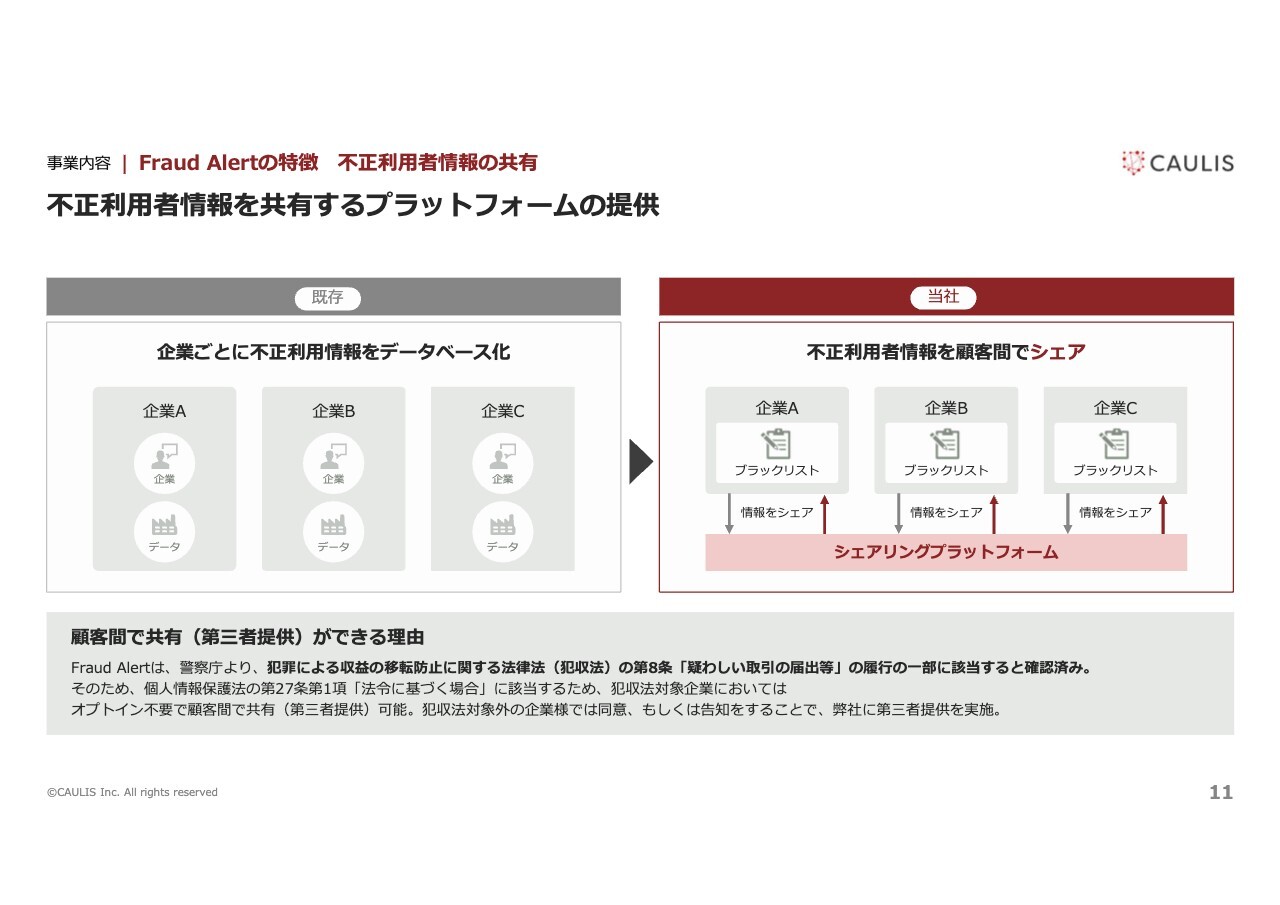

島津:当社のビジネス前後で何が変わったかをご説明します。

例えば、銀行が3社あるとします。ある銀行が怪しい振る舞いを察知して本人確認したところ、不正利用だとわかりました。以前は、各社で不正利用の情報をデータベース化していましたが、当社のようなところと連携することで、銀行Aで盗んだキャッシュが銀行Bや銀行Cに流れると、おそらく資金洗浄しているグループの口座だとわかります。

関本圭吾氏(以下、関本):非常におもしろいビジネスだなと思います。みんなで情報共有したら検出しやすいということだと思いますが、御社が出てくるまで、なぜそのような情報共有ができなかったのでしょうか? ご存知でしたら教えてください。

島津:基本的に金融機関はオンプレミスで、自社のサーバーの中にシステムを入れており、外部と連携することは商習慣上行っていませんでした。

しかし、クラウドにデータやシステムを乗せていこうという流れがあり、外部とAPIで連携するようになりました。例えば、自社のホームページにGoogleマップを掲載し、APIを叩くと自社の住所が出てくることがあると思いますが、これと同様です。

クラウドに移行してAPIで外部のサービスを疎通できるようになったタイミングで、当社がこの市場に参入しました。

関本:クラウドシフトと関係してくるわけですね。

島津:おっしゃるとおりです。クラウドシフトは大きく関係しています。

関本:ちなみに、日本独特のものなのでしょうか? アメリカなどの海外では先行しており、すでに同様のものがあるのでしょうか?

島津:銀行の口座Aと口座Bで資金が還流するといっても、口座Aと口座Bが別の会社である場合には、お互いの情報を連携しようという動きは、グローバルで数年前から動いています。

特に欧米の銀行では、クラウドシフトとAPI連携するのが当たり前になっています。日本の金融庁が、APIを外部に開放して金融サービスの利便性を高くしていこう、セキュリティを担保しながらユーザビリティを上げていこう、というタイミングで当社が参入しました。

また、先行するメガバンクやネット系銀行がクラウドにシフトして、オペレーションができるようになると、「ネット系銀行ができるのなら、わが社もできるだろう」「メガバンクが言っていたものなら、わが社でもできるだろう」という流れができ、外部と連携しないコーポレートガバナンスから、徐々に連携していくようになりました。

関本:メガトレンドのようなところですね。

島津:そうです。また、顧客間で第三者提供ができることも要因の1つです。金融犯罪からお客さまを守るために、当社の取り組みが犯罪収益移転防止法という法律の4条、8条、7条、11条のどれかに該当するかを警察庁に確認したところ、8条に該当するという見解を得ました。

その後、個人情報保護委員会に、エンドユーザーから同意なく利用者の情報を第三者提供してよい場合を伺いました。個人情報保護法27条に例外規定として、法令に基づく場合は本人の同意なく個人情報を使ってよいとありました。つまり、我々が行っていることは法令に基づいたもので、個人情報保護法的にも問題ありません。

この結果、「政府がいいと言っているのなら」と、当社に対して提供いただいています。

関本:金融機関が気にされている法的なところも、御社が整理しているということですね。

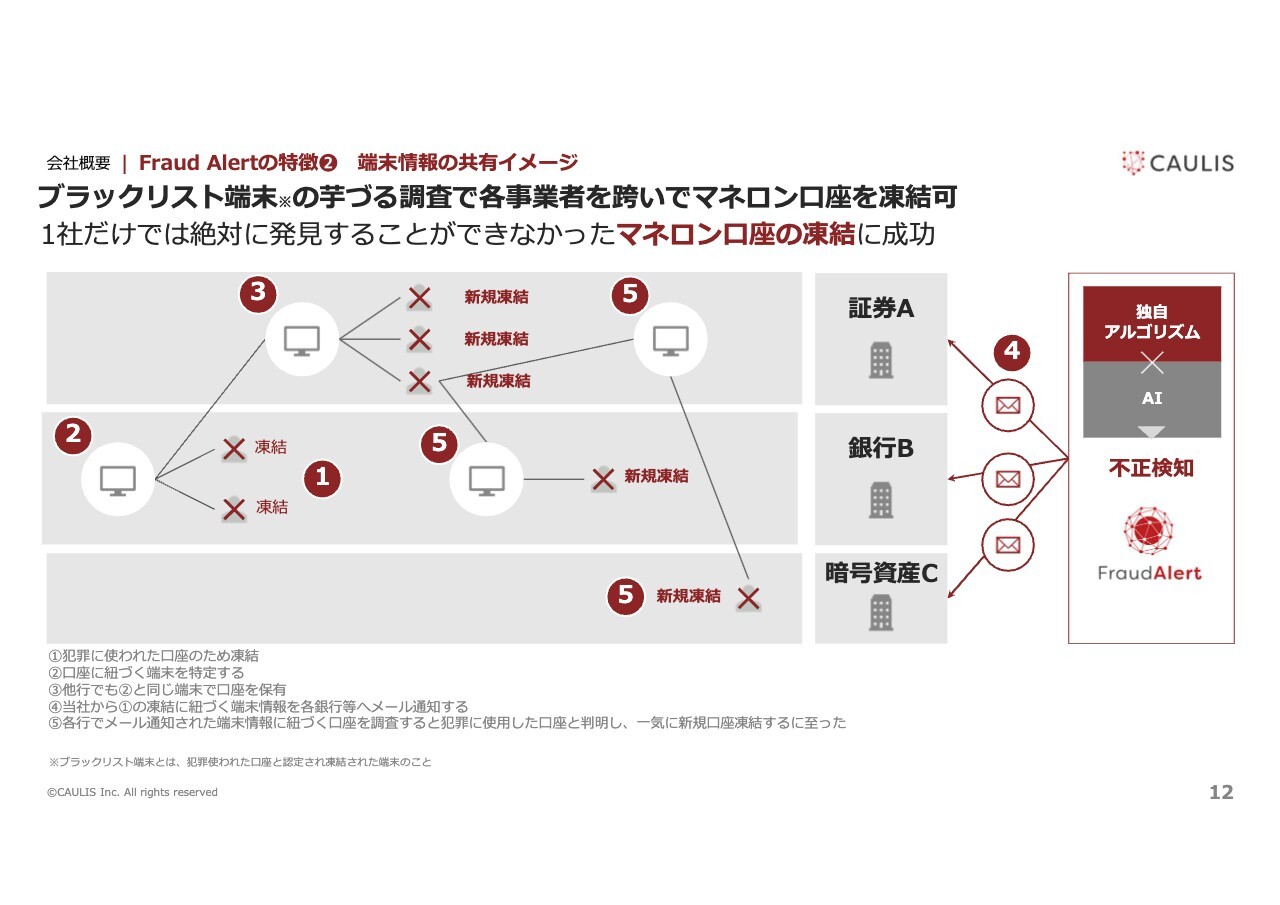

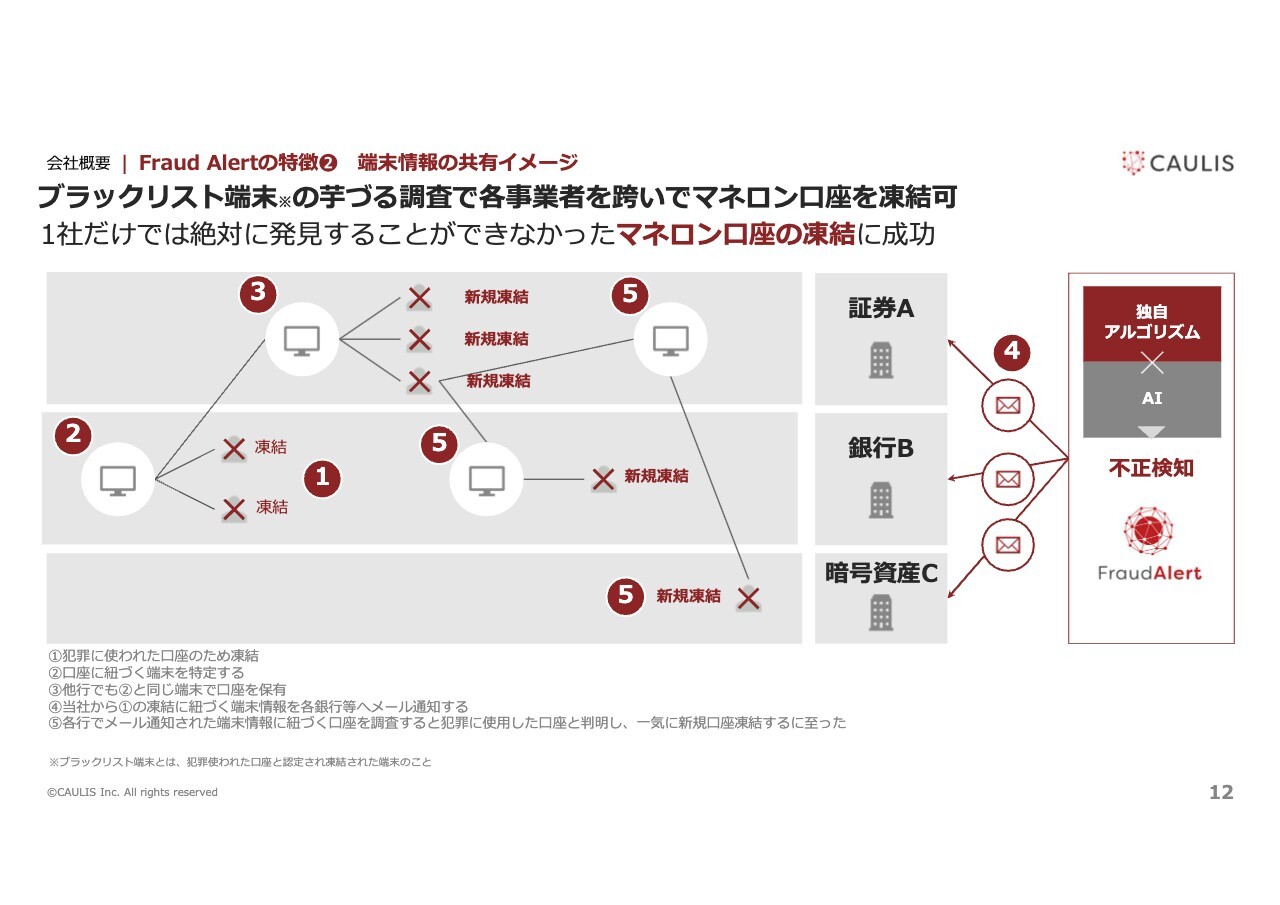

会社概要|Fraud Alertの特徴② 端末情報の共有イメージ

島津:エンドユーザーから同意なく利用者情報を第三者に提供できると、何が起きるかお話しします。例えば、銀行Bで不正な詐欺やお金が盗まれた際に、不正利用者は証券口座や暗号資産、他の銀行などいろいろなところにいきます。

我々が端末をベースにトラッキングして、「銀行Bから盗んだ端末がそちらの口座にログインしているので止めてください」「本人確認してください」と連絡します。サイトや業界を横断できるところが当社の強みであり、特徴あるビジネスモデルとなります。

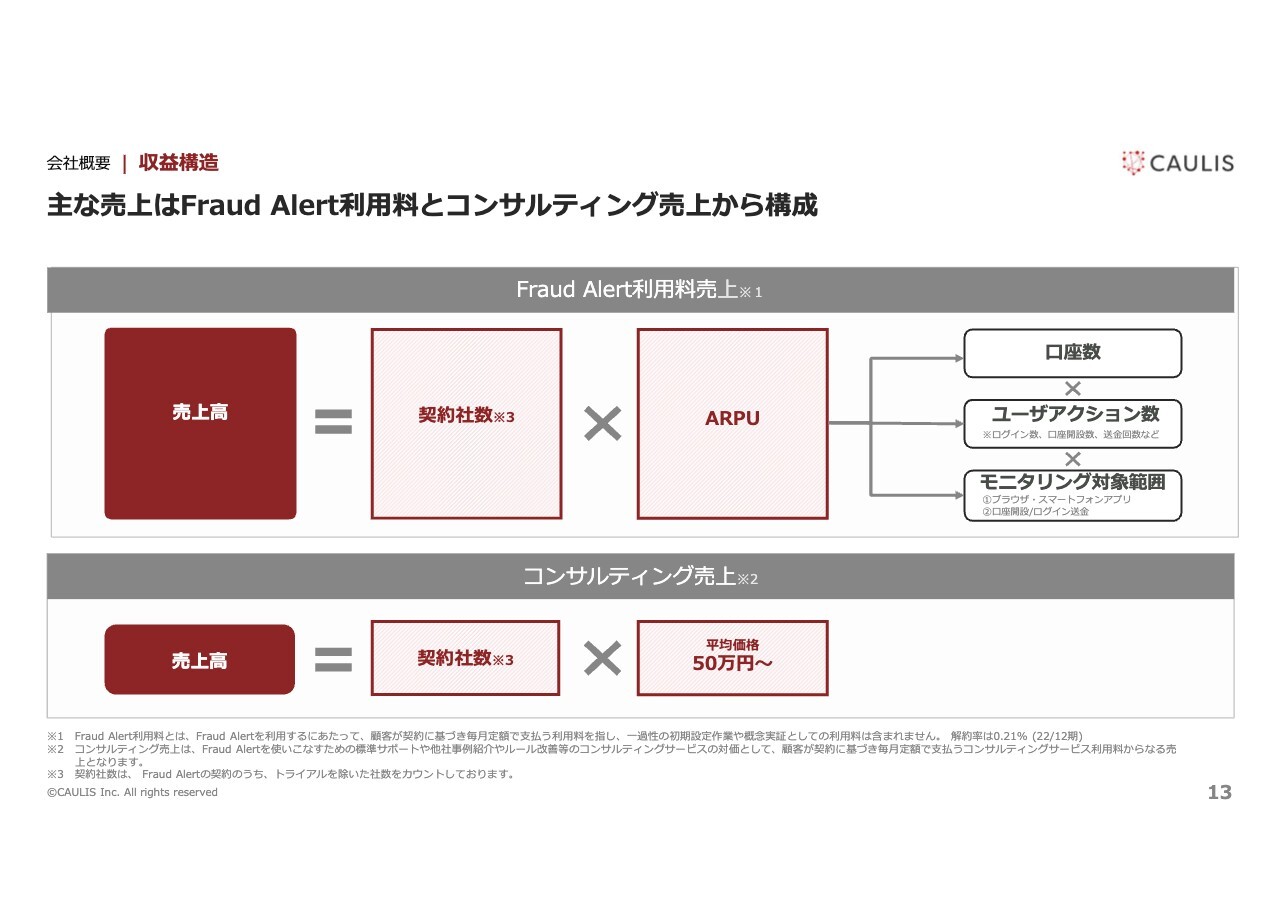

会社概要|収益構造

島津:どのように課金していくのかをお話しします。主な売上は、「Fraud Alert」の利用料と、「Fraud Alert」を使う際のサポート、つまりコンサルティング売上の2つがあります。「Fraud Alert」の利用料が約7割から8割に対して、コンサルティング売上が1割です。

顧客単価であるARPUは、条件によって変わります。お客さまが口座数をたくさん持っているか、ユーザーが何回もログインするか、我々のモニタリング範囲がパソコン版だけかスマートフォンアプリ版も行っているか、口座開設ページだけで見ているのか、ログインや入出金もまとめて見ているのか、などです。

我々がモニタリングする範囲が広がるほど、モニタリングする口座の数も増えて、ユーザーのアクションの数も変わってきます。

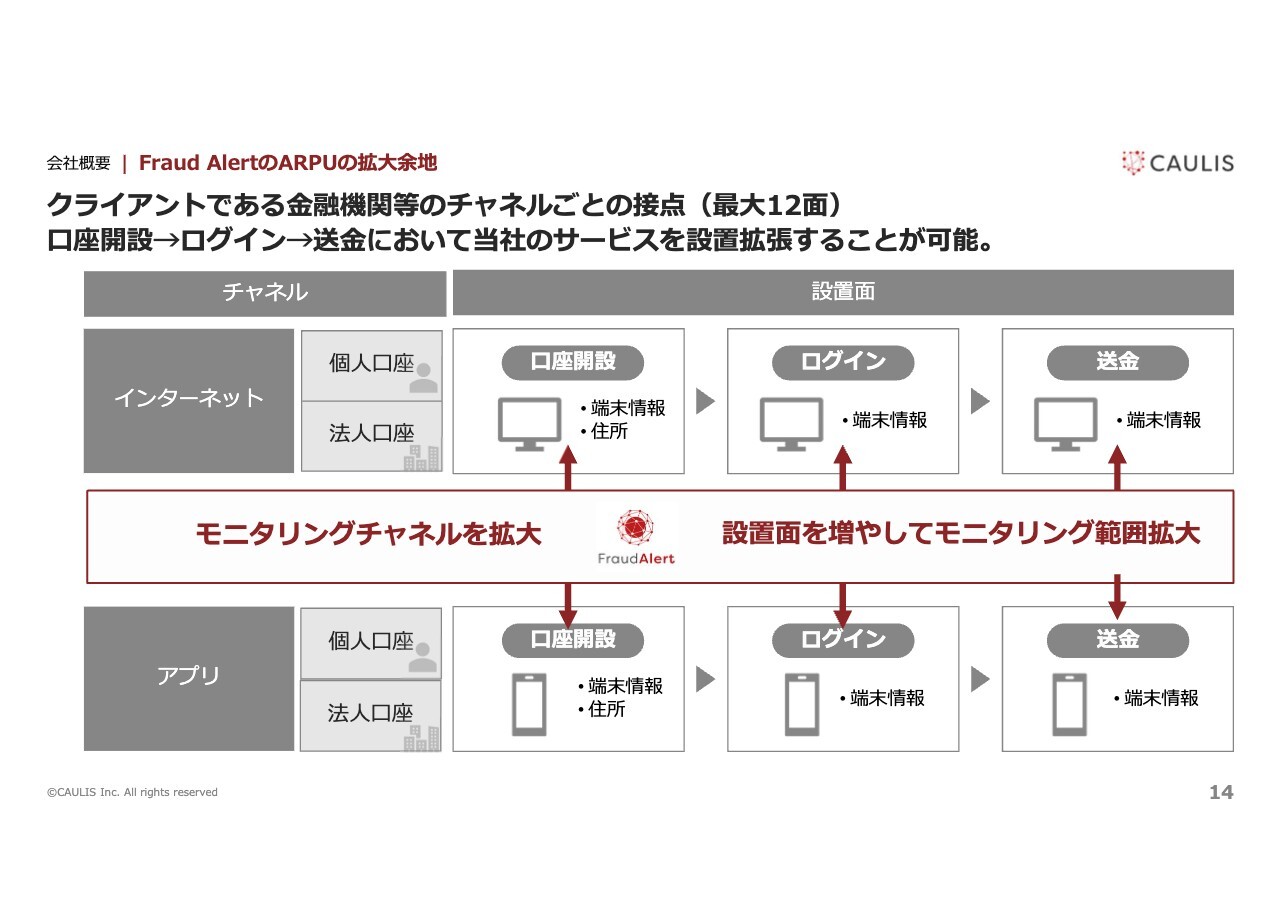

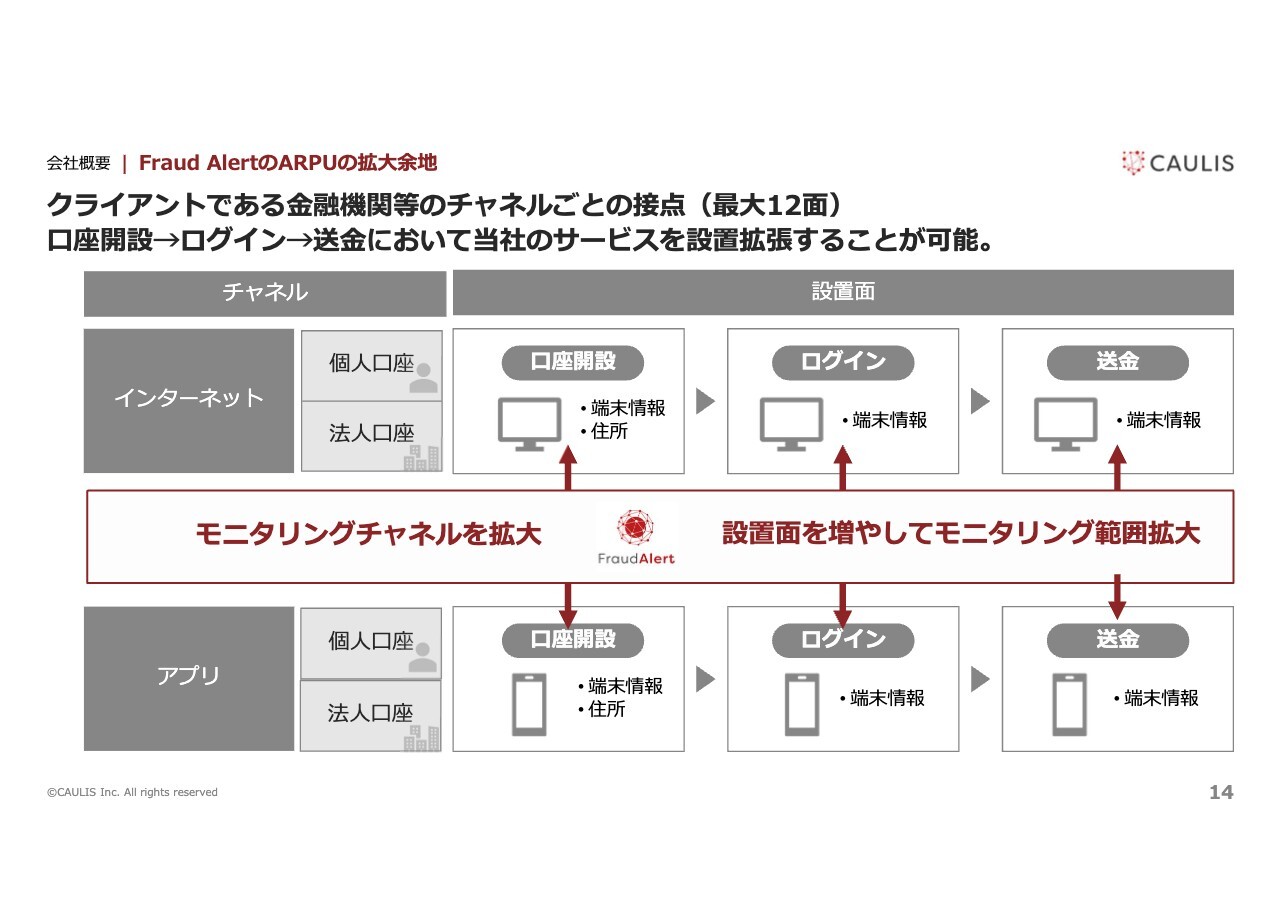

会社概要|Fraud AlertのARPUの拡大余地

島津:ARPUの拡大余地についてお話しします。基本的に、インターネットバンキングのログインからモニタリングを始めます。ただし、スマートフォンの普及が増えているため、利用者はアプリのほうに寄ってきています。

このため、「翌年度からはアプリも見てください」という要望や、最近世間を賑わせている銀行口座の売買が非常に増えているため「口座の開設ページから見てください」という要望もあります。

また、特殊詐欺が非常に増えており、2023年は国民の財産が1,630億円も盗まれたということから、「ログインだけではなくて、入出金もリアルタイムで見てください」という要望もあります。

このように、インターネットのログインから始めて、アプリのログイン、その後は口座の開設ページや送金ページというように、モニタリングの範囲が増えてくると、お客さまからの売上も増えてくるかたちになっています。

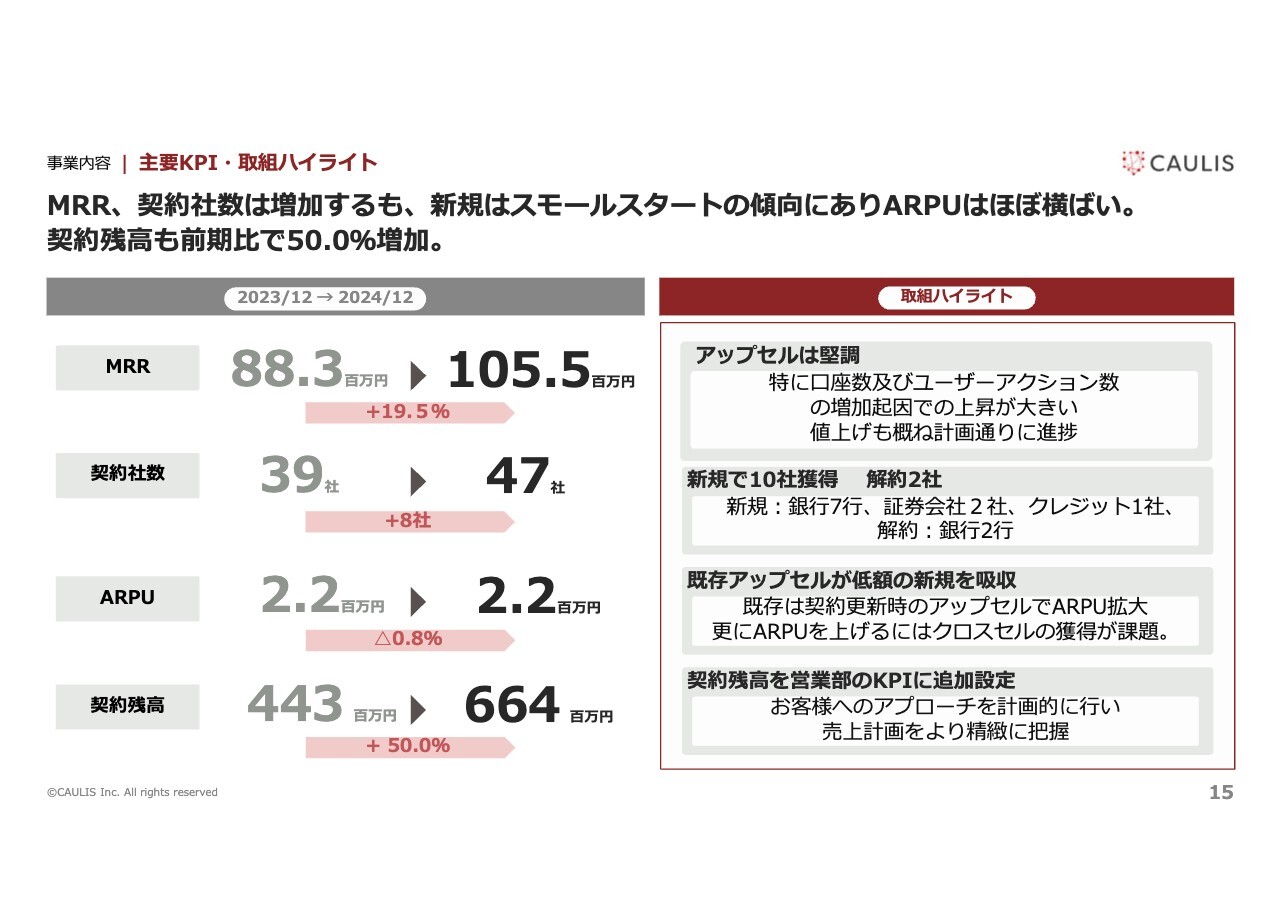

事業内容|主要KPI・取組ハイライト

島津:主要なKPIを4つ掲げています。

1つ目のMRR、すなわち月額の売上の、最重要指標です。SaaSであるため、月額利用料がどんどん積み上がってきます。2つ目は契約社数です。3つ目はARPUです。これは、我々がモニタリングする範囲を広げることでお客さまからの売上が上がることから、指標としています。

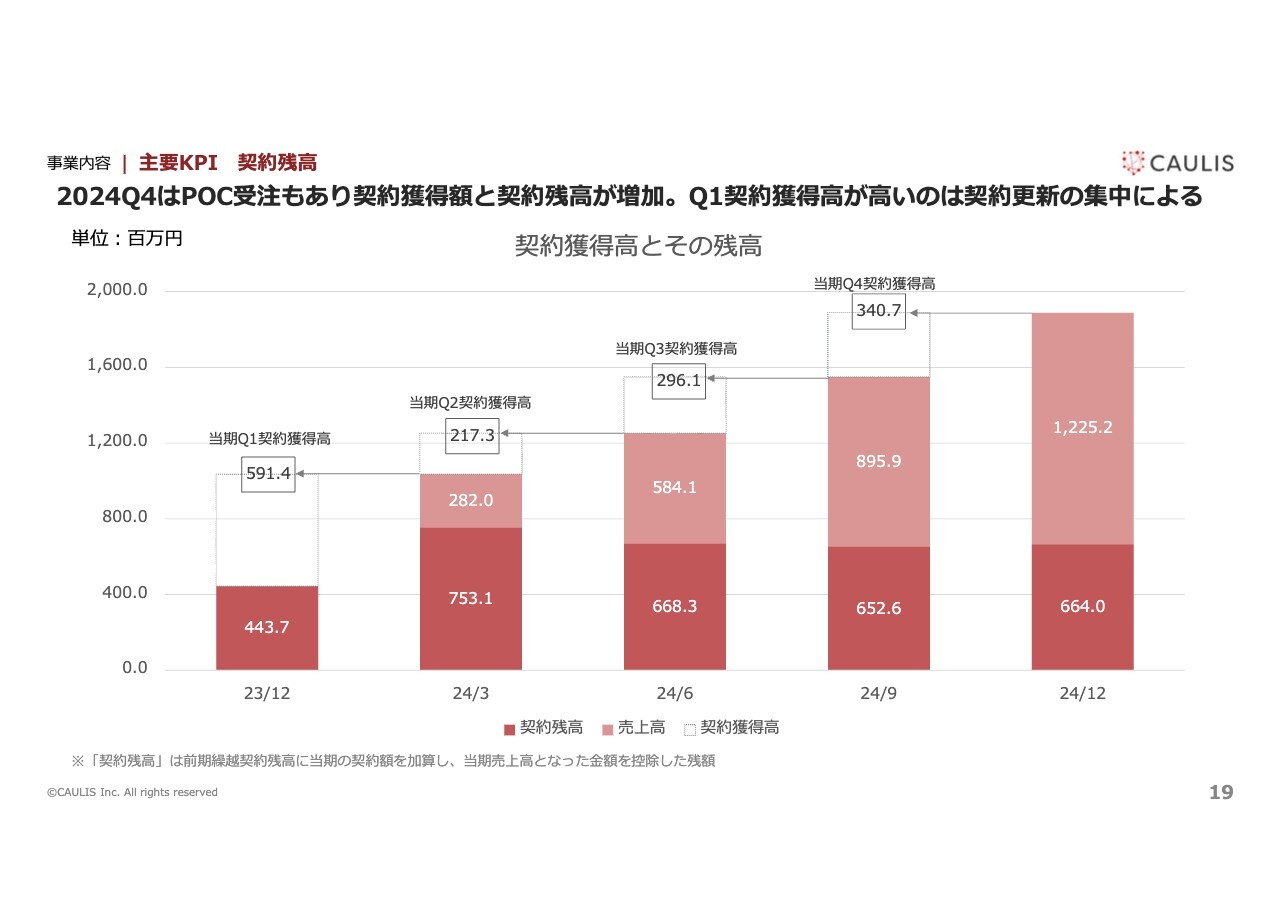

4つ目は契約残高で、2024年12月期第2四半期から開示しています。お客さまは大きな銀行なので、契約書を交わした後に、お客さまとお取り引きのあるシステムインテグレーターと、我々のサービスをくっつける作業が発生します。

その際、3社間のスケジュールが合わずに、納品予定日が延びてしまうことがあります。この場合、納品がずれているものの、注文は取れていることから、契約残高を指標に入れています。

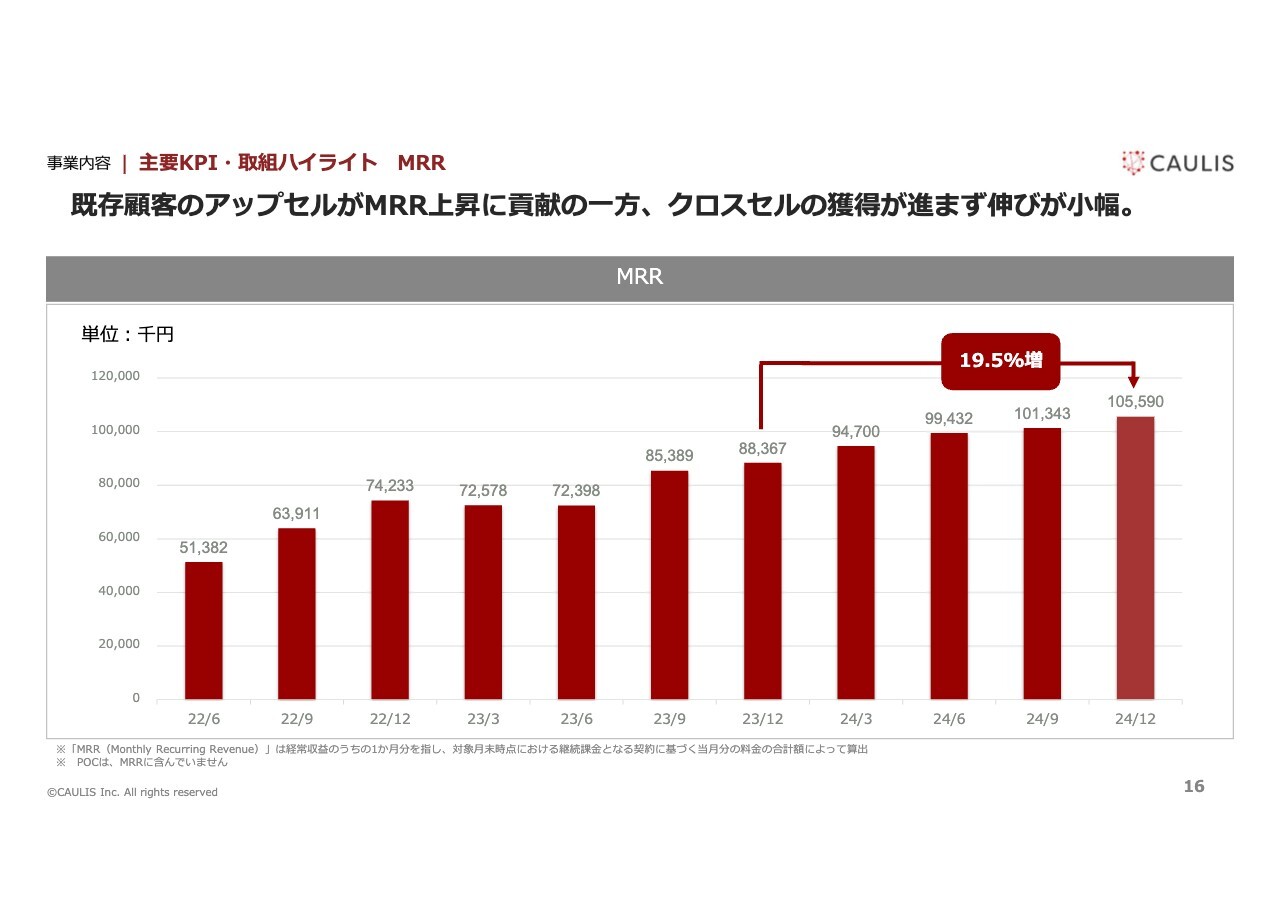

事業内容|主要KPI・取組ハイライト MRR

島津:最優先指標のMRRについてです。2023年は為替の影響がありました。

当社は外資系のサーバーを使っており、1ドル100円時に各サービスの利用料を決めました。1ドルが140円、150円、160円と増えて厳しくなったため、「為替の影響で値段(販売単価)を上げてもらえませんか」と相談したことが、売上に寄与していると思います。

2024年は、当局からいろいろなガイドラインや要請が出たため、金融機関でもモニタリング範囲を広げていく流れになりました。ただし、2024年に法人の銀行口座の乗っ取りや転売が増えたという別のインシデントがあり、個人のインターネットバンキングのモニタリングから、法人口座への対策の優先順位を高くするという要請がありました。

当局からの要請で優先順位が変わり、金融機関が計画を変えたため、一部クロスセルの獲得が後ろ倒しとなったことが伸び幅の下がっている理由です。

事業内容|主要KPI・取組ハイライト

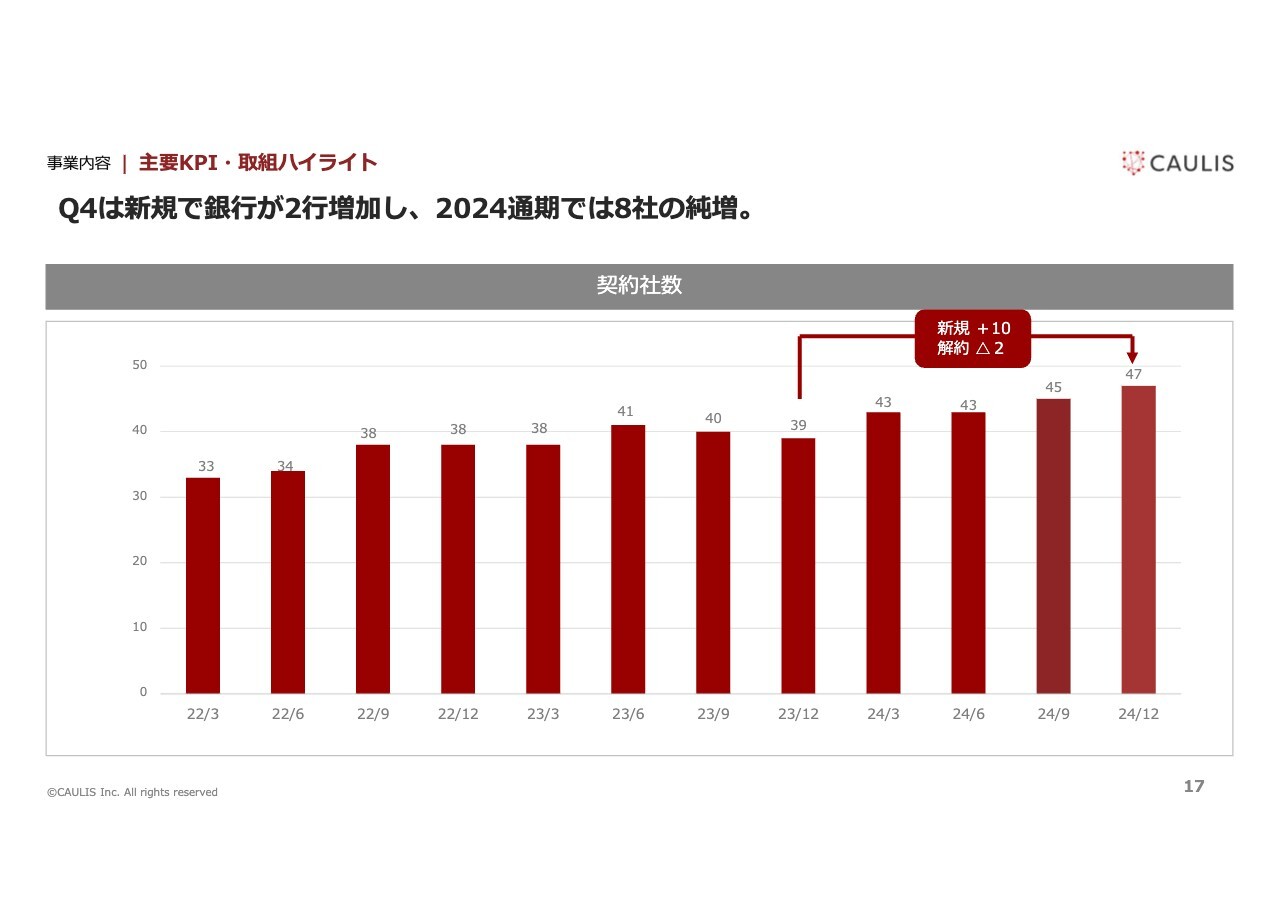

島津:2つ目のKPIについてです。2024年12月期第4四半期は銀行が2社増えました。通期では取引先が8社増加し、合計10社増えましたが、残念ながら2社が解約になっています。

解約の理由についてご説明します。1つ目は、当社のサービスが複数の部門を横断するため、社内の体制構築を優先するために、サービス利用を一度停止するという理由です。

もう1つは、口座の転売、要するに盗まれないための技術を優先するためです。会社によって、モニタリングよりも、盗ませない、生体認証に寄せていくという判断が理由になっています。

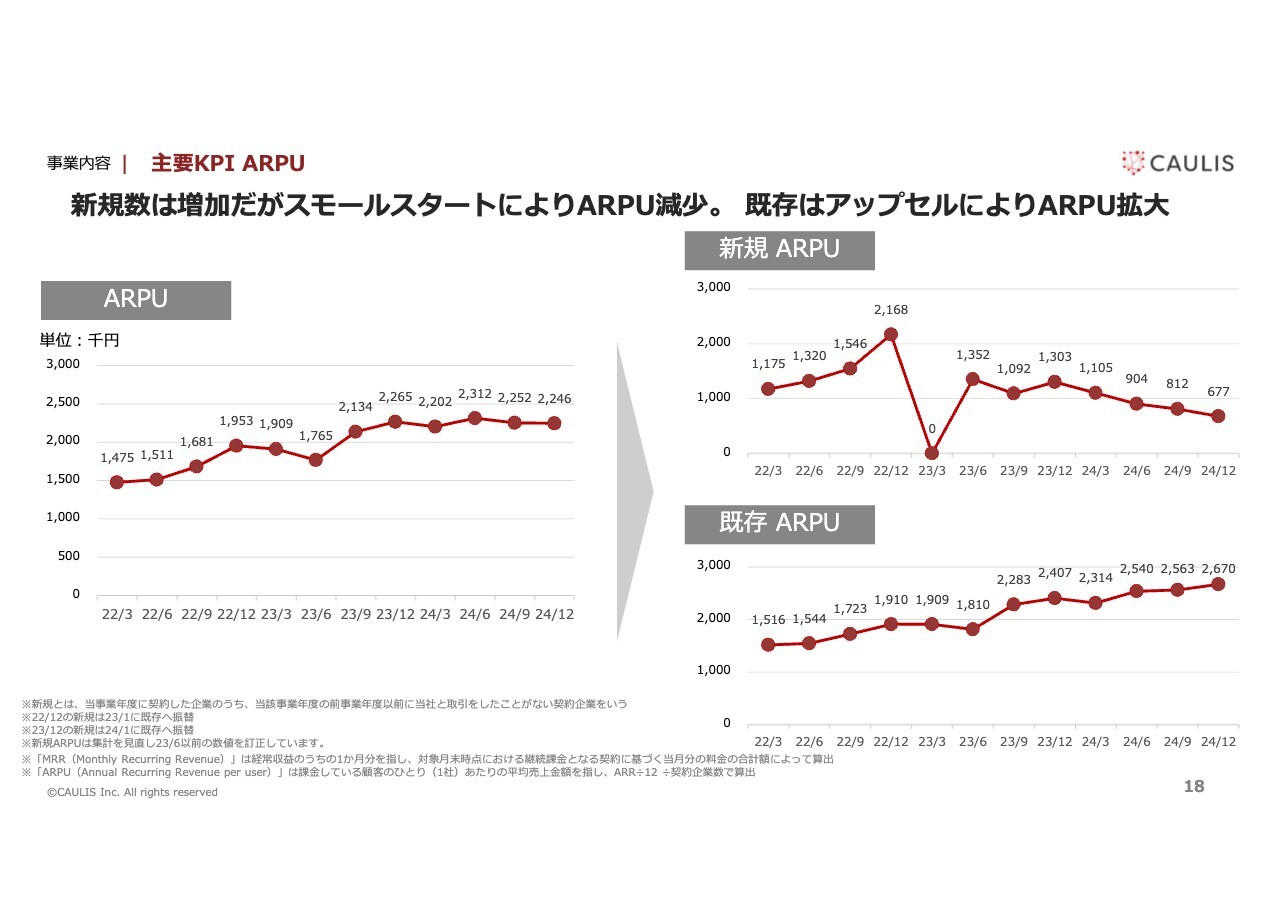

事業内容|主要KPI ARPU

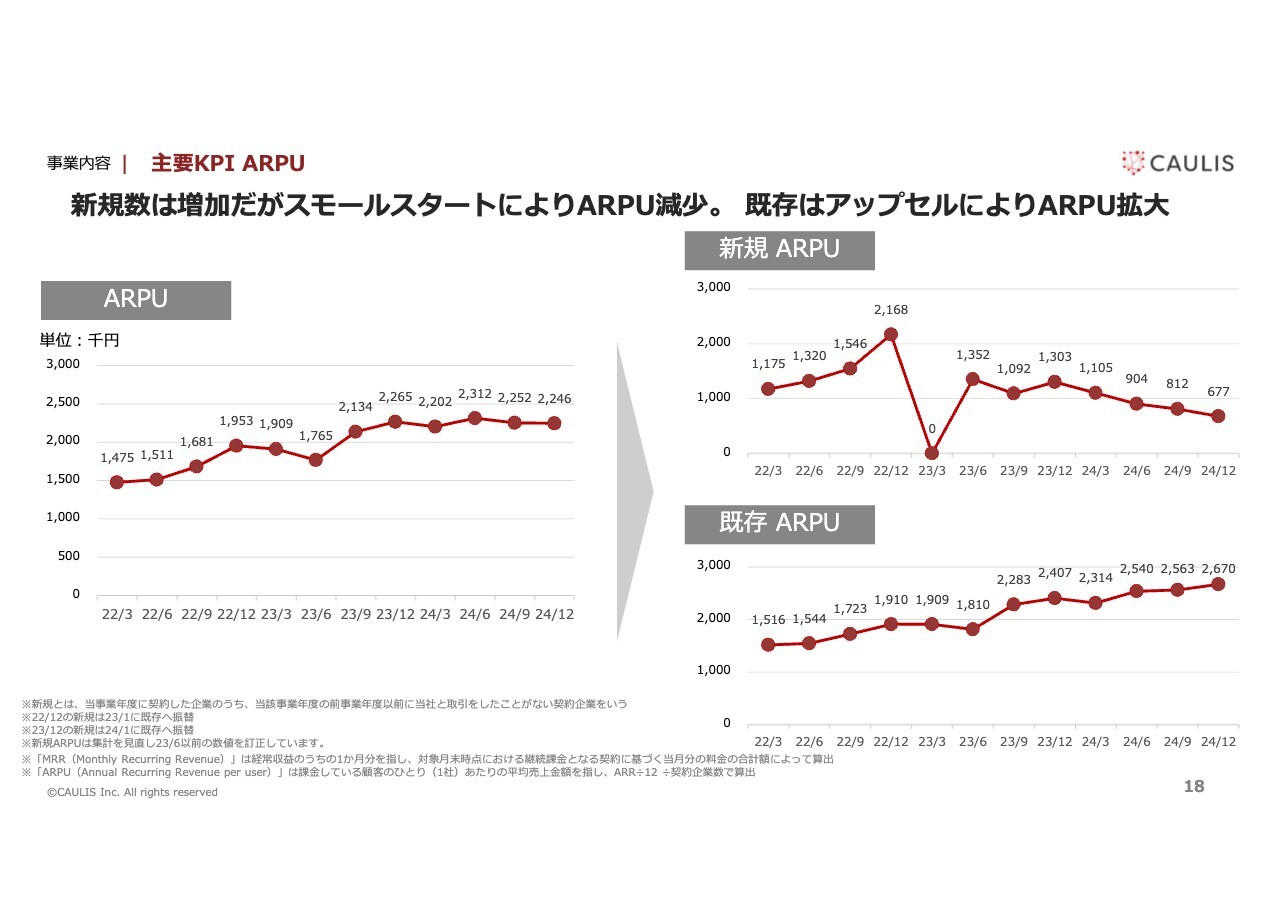

島津:3番目のKPIであるARPUについてです。全体のARPUをスライド左上、内訳として、新規の取引先を右上、既存の取引先を右下に掲載しています。2024年は、「口座開設のみから始めて、翌年度以降ログインのところもお願いしよう」という、スモールスタートのお客さまが多かったです。

口座の開設数とログインの件数では、圧倒的にログインのほうが売上構成が高いため、スモールスタートのお客さまが増えると、新規取引先のARPUは減ってきます。

ただし、既存のARPUは増加していますのでご安心ください。さきほど、我々のサービスは口座数が増えると売上が上がるとお話ししました。コロナ禍以降、高齢者にもスマートフォンの普及が一巡し、スマートフォンの普及率は98パーセントから99パーセントになっています。

ATMまで行かなくても家族に送金や支払いができるとなると、スマートフォンアプリやインターネットバンキングの利用者は、ATMの利用者を超えてきます。当然、我々の接点(利用シーン)を増やそうということで、「アプリのモニタリングもよろしく」「入出金もよろしく」という会社が2024年に増えました。一度取引が始まると、既存取引先のARPUが増えてきます。

事業内容|主要KPI 契約残高

島津:契約残高についてです。納品前だが契約締結しているため、将来的に売上になるものが積み増していくことをスライドに示しています。

先ほど顧客単価224万円とお話ししましたが、12ヶ月では3,000万円前後になります。1つのお客さまのログインページをモニタリングするとなると、約150万円から約200万円になります。これが12ヶ月分のストックになり、翌年にはその設置面(利用シーン)が増えていきます。

納品のところは、お客さまとそのシステムインテグレーターとのスケジュールがずれることがけっこうあります。また、銀行は大きい会社ばかりなので、4つの部署がコンセンサスをとって引っ掛けて、本人確認して、凍結した上で警察や金融庁に報告する、という業務オペレーションを3チームから4チームで横断して行います。

これには時間がかかるケースもあるため、将来売上になるものを指し示す必要があると考えています。

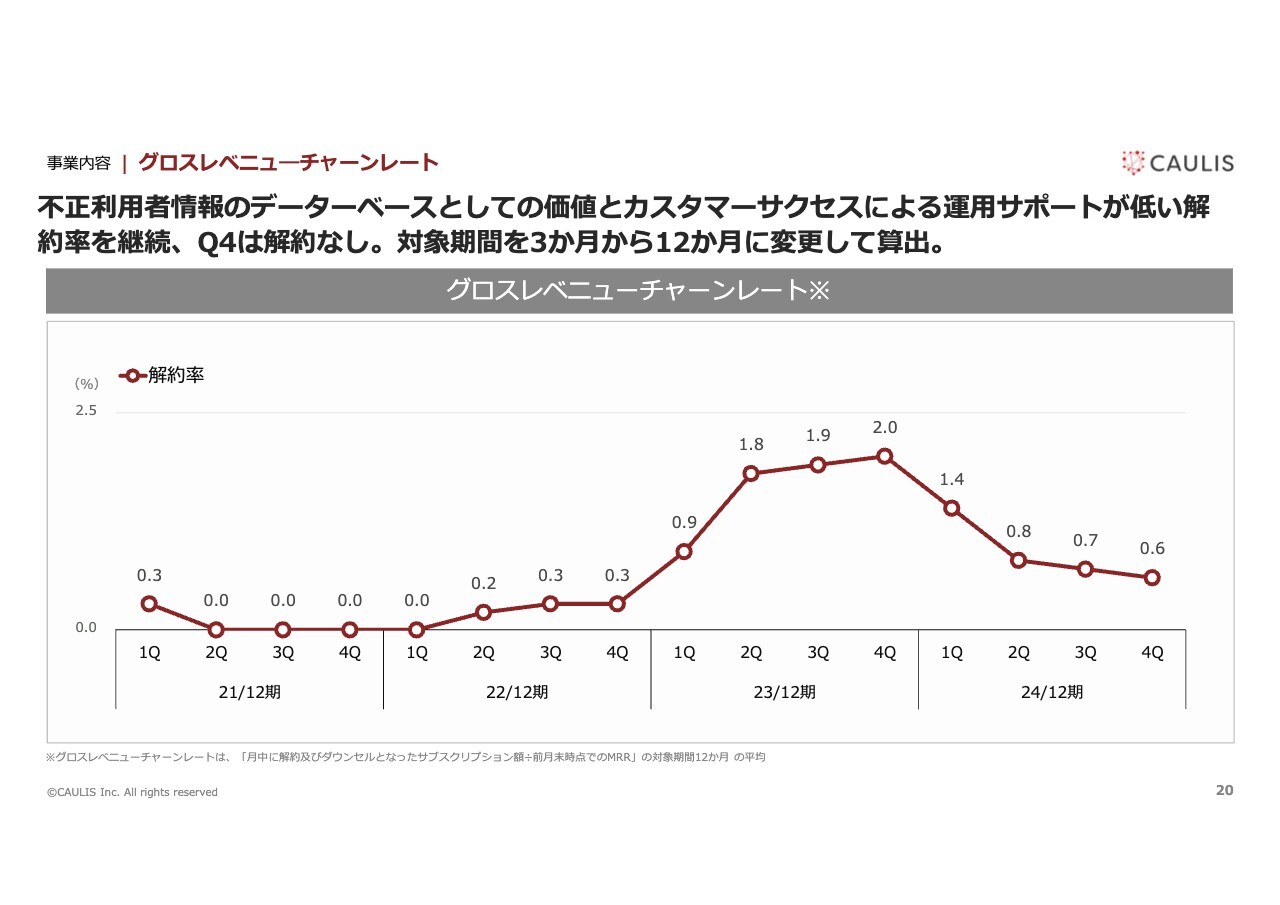

事業内容|グロスレベニューチャーンレート

島津:グロースレベニューチャーンレート、いわゆる解約率についてです。2024年は、残念ながら3月に解約が2件ありました。第4四半期に解約はありません。金融機関は4月始まり3月終わりなため、2025年12月期第1四半期から第2四半期の契約更新のタイミングで、インターネットユーザー増加に伴う価格交渉をしています。

競争優位性|3つの競争優位性

島津:競争優位性についてです。マネー・ローンダリング対策のマーケットとは、そもそも何なのかというところがあると思いますが、強みは3つあります。

インターネットバンキング利用者がグローバルで増えたこと、また、日本では2015年ぐらいにスマートフォンの普及率が7割近くになり、広く使われるようになったことから、金融犯罪がオンライン化して資金洗浄が非常に増えました。リアルのATMから引き出すというより、オンラインのスマートフォンで盗むほうが足がつきません。そのため、スマートフォンが普及するほど金融犯罪がオンライン化します。

また、オンライン化する市場ができたタイミングで参入したため、いろいろなお客さまが取引先になっています。当社のビジネスは不正利用者のデータを顧客間でシェアするため、先行者優位が働きます。

一方、当社は第三者提供としてデータを預かっているため、統計情報を当局に連携することで、ガイドラインの変更や法律の改正があります。この3つのシークエンスが、当社の優位性になっています。

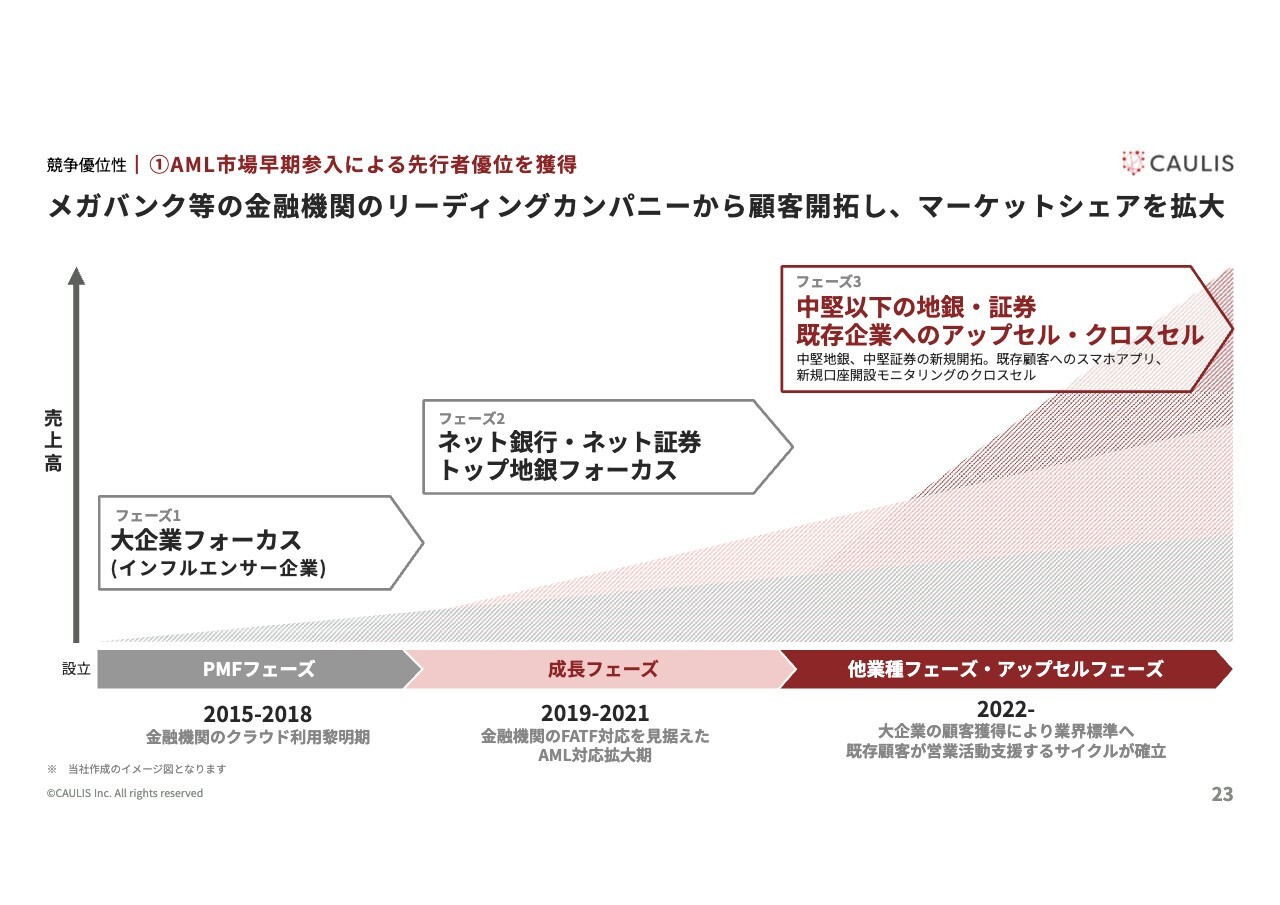

競争優位性|➀AML市場早期参入による先行者優位を獲得

島津:早期参入がみそです。2015年にスマートフォンの普及率が7割と増えてきて、フィッシング詐欺が横行するようになりました。スマートフォンやインターネットのメールに、銀行を名乗る嘘のメールが日常的に飛び交うようになってきています。

2015年ぐらいから、間違って入力して、金融資産を盗まれる事故(犯罪)が顕在化し、どうして盗まれたかよくわからないというタイミングで、我々が市場に参入しました。この時期に、通信キャリアやメガバンクが最初のお客さまになりました。

当社のシステムを導入することで見えないものが見えるようになり、お客さま間で情報をシェアできるようになりました。通信キャリアを攻撃した攻撃者が銀行に来ている、銀行に来た者が次は証券会社に行っているという動向が可視化されます。このフェーズで、日本を代表する企業群が、当社のサービスを実証的に始めました。

第2フェーズとしては、2019年にFATFが日本へ監査に来ました。FATFとは、国際連合に紐づく組織です。その組織が、日本を含めた39の国や地域で「この国は、金融犯罪をなくすための法律やガイドラインが整備されているか」という法整備の側面と、「この法整備やガイドラインに準拠している金融機関をフォローして、金融犯罪を止めているか」をチェックします。この監査は、8年に1回行われ、2019年に実施されることがわかりました。

監査のタイミングで金融庁から指摘が入るという理由から、2018年に金融機関のお客さまが非常に増えました。ネット系銀行やネット系証券など、動きが早い会社からも「怪しい口座を見つけないといけない」というニーズがあり、2019年は成長フェーズになりました。

2022年には、金融犯罪のオンライン化がさらに加速しました。インターネットバンキングだけモニタリングするのではなく、アプリもモニタリングする必要が出てきたため、当社のモニタリング範囲が増えました。

既存の取引先のモニタリング範囲がさらに増え、既存のお客さまが「仲の良い〇〇さんが困っているから紹介します」と別のお客さまを紹介してくださることで、現在は中堅の地方銀行や信用金庫にも営業活動が拡大しています。

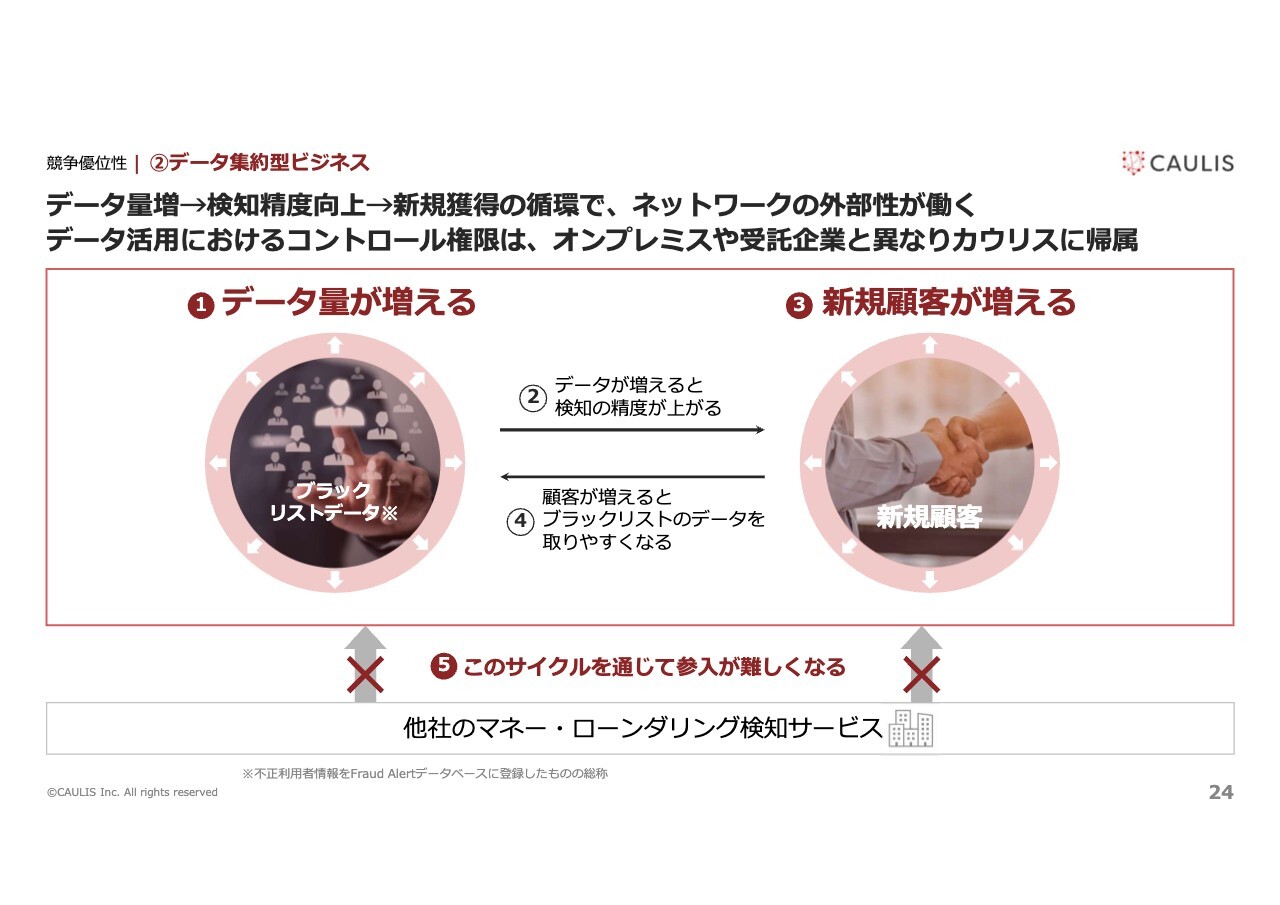

競争優位性|②データ集約型ビジネス

島津:SaaSビジネスとなると、「各社はマーケットの何パーセントずつ取るのですか?」ということが気になると思います。SaaSを売るとデータが溜まっていきます。当社は、不正利用者の情報を一番早く集めた会社が勝つと考えています。データが大きいお客さまと取引するとデータ量も増加します。そうすると我々のアルゴリズムが良くなり、検知の精度が上がっていくのです。

そのため、「御社のサービスを使い始めたところ、不正利用者が見つけやすくなったよ」「早期に見つけてすぐに止められるようになったよ」と脅威が減り、お客さまが他のお客さまを紹介してくださるようになります。そしてまたデータが増える、というサイクルができて、参入障壁が非常に上がるビジネスになります。

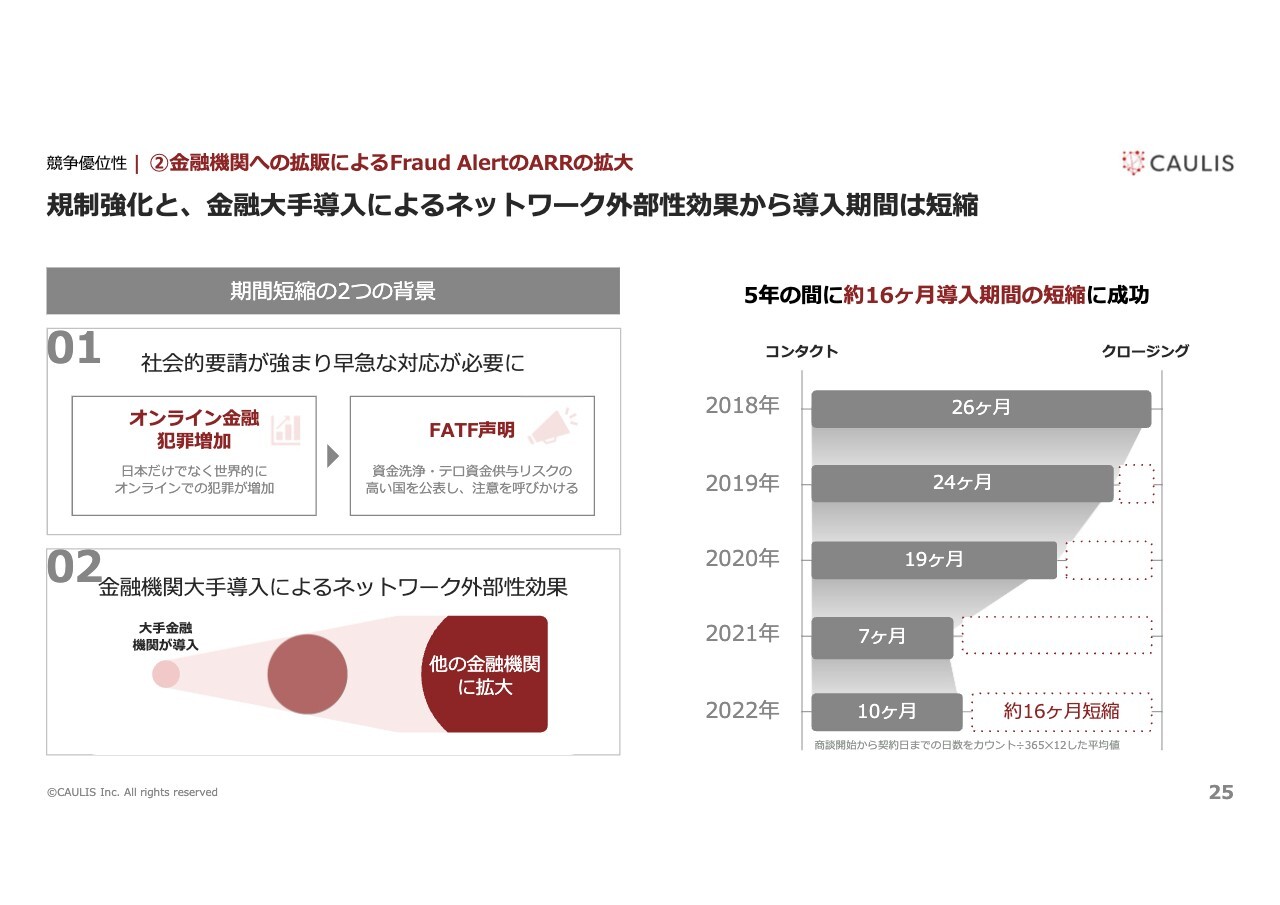

競争優位性|②金融機関への拡販によるFraud AlertのARRの拡大

島津:エンタープライズのお客さまが相手なので、金融機関のお客さまとは、コンタクトから納品までに時間がかかる場合があります。導入にあたり、社内の規定を変えなければいけない、4部門に説得しなければいけないという話があり、納品まで20ヶ月ぐらいかかるお客さまも何社かありました。

これに対し、オンライン犯罪の比率が増加したことと、FATFの監査で「日本はマネー・ローンダリング対策の法令対応や金融機関への対策が不十分ではないですか」という公表により、ニーズが顕在化しました。これにより、リードタイムは徐々に短くなってきています。

また、今まで非対面チャネルであるインターネットバンキングのモニタリングをしてきていない人たちにとって、「それではモニタリングしてください」と言っても難しい面がありました。

しかし、先行事例が出てくると、新規のお客さまが先行企業に話を聞いて、どのように使うのか理解し、導入いただける効果があります。さらに、このお客さまは、翌年には教えてくださる側になります。このようなかたちでネットワークの外部性が効いていくところがポイントなっています。

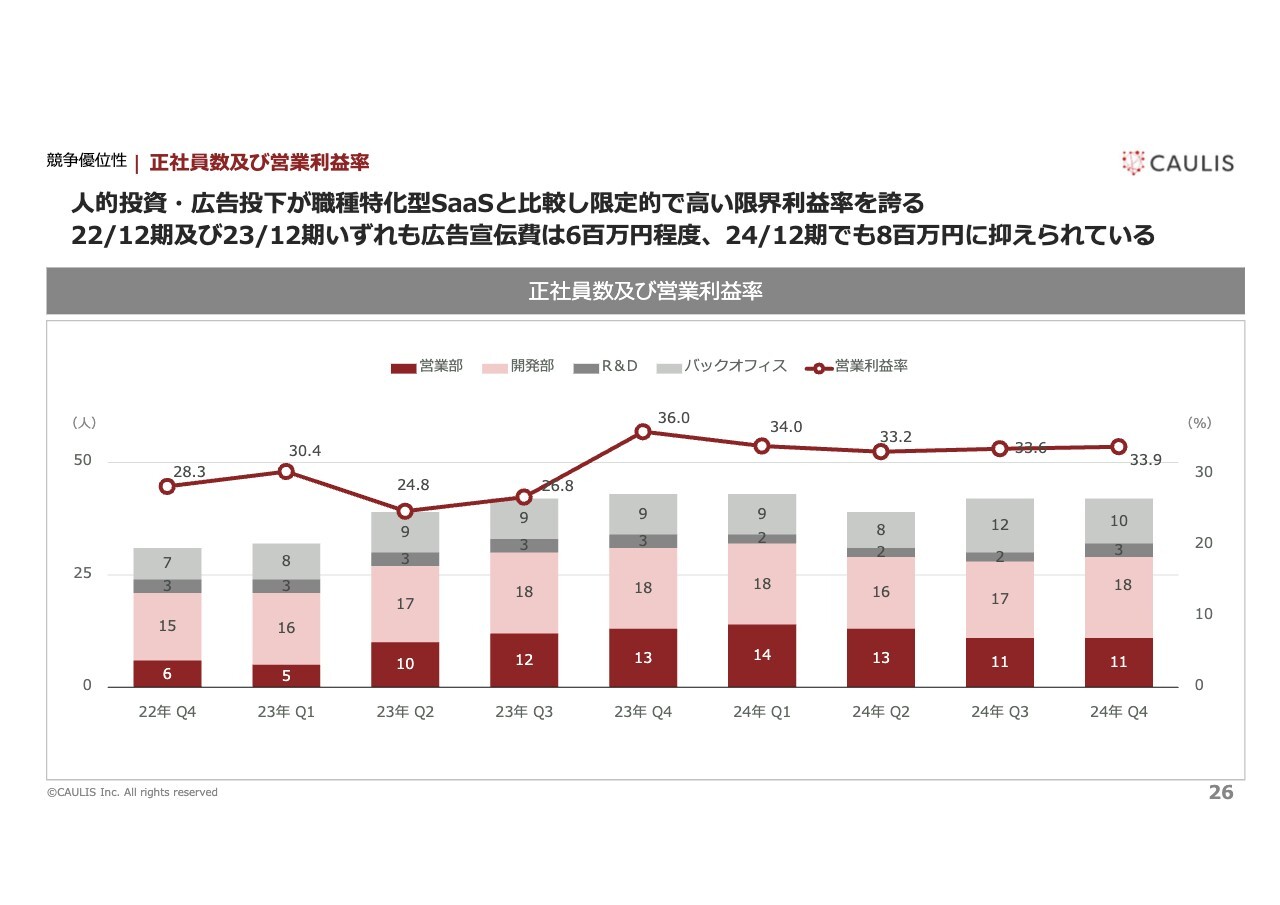

競争優位性|正社員数及び営業利益率

島津:社員数の推移です。正社員数のみ公開しているので人員が増えていないように見えますが、派遣社員などが増えているため、全体の人員は増えています。

当社はエンタープライズ向けの業種特化SaaSであるため、広告宣伝費がほとんどかかっていません。上場直前の2023年12月期は、1年間の広告宣伝が600万円ぐらいでした。マスに対してマーケティングする中小企業向けと異なり、特定の業界のマネー・ローンダリング対策セミナーや、そこに対して広告を打つぐらいであるため、広告宣伝費がかかりません。

人的にも、100万社や200万社をターゲットにするビジネスではなくて、銀行は122社、信用金庫信用組合は約400社、その他金融は約600社から700社、合計で1,500社ぐらいのお客さまがターゲットです。このため、ケアするサポートセンターの人員は少なくなってきます。

このように、人員が少なく広告宣伝費もかかりません。人員が少ないと、不動産費用や採用費用もあまりかからないため、利益率が出やすい構造となっています。

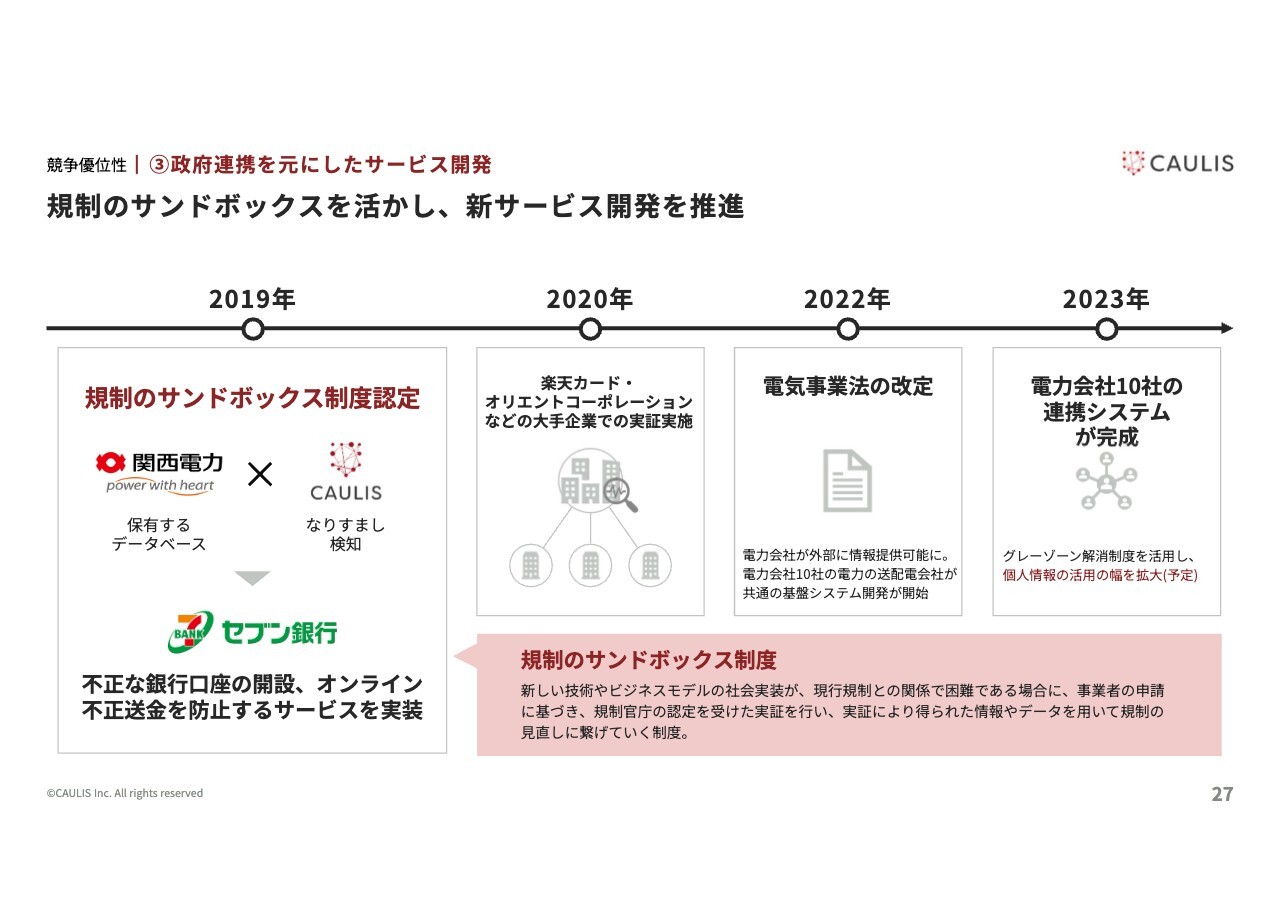

競争優位性|➂政府連携を元にしたサービス開発

島津:当社が第三者提供でデータを預かる際、壁に当たったことがあります。2018年ぐらいから偽造免許の口座開設が非常に増えてきていますが、銀行口座を作るのは、ほとんどが運転免許証を使います。このため、運転免許証が偽造かどうかを確認するにあたって、虚偽の申し込みかを確認するためには、他の証明書が必要となります。

しかし、当時のマイナンバーカード普及率は28パーセントぐらいでした。国民全員のデータを持っているところはなかなかありません。電気、ガス、水道のうち、水道は国民全員のデータがありますが、当時外回りする人間が私ともう1人、2人しかいなかったため、自治体を回ることはしませんでした。ガスは、オール電化であればデータがなく、全体性がありません。

一方、電力は全体性があるため、10社の電力会社に相談しました。その時に、関西電力さまが「ぜひ一緒に」と声を掛けてくださいました。電力会社は保有する個人情報を外部に出してはならないという法律があったのですが、政府に規制のサンドボックス制度という制度を作ってもらいました。

これは法律的に抵触する、もしくは抵触する恐れがあるものでしたが、法改正の余地があれば新しい産業が生まれる可能性があることを関西電力さま、セブン銀行さま、我々の3社で実証しました。その結果、空き家を使って口座開設するという手口を見つけることができました。

その後、他社とも進めてよいという話になり、楽天カードさま、オリエントコーポレーションさまをはじめ、いろいろな会社で口座開設の端末情報をモニタリングするのと同時に、個人情報を預かっている東京電力さまと関西電力さまに確認し、電気が通っていない空き家を住所とし、口座開設するケースをかなりの割合で見つけ出しました。

電力会社間で電気の小売競争があるため、事業会社であるA社とB社で電力の個人情報が外部に流出すると、例えば「島津は東京電力と◯◯プランで進めているのか。それなら、それをかいくぐる契約を結ぼう」ということになってしまいます。

小売競争が過度に進むと、結果として電力会社の自社サービスを支える売上が減ってしまうことになります。それを防ぐために電気事業法が存在するわけですが、当社は国益を守るために使わせてもらうということで、2022年4月に政府に法改正していただき、特定の状況下においては個人情報を活用してもよいということになりました。

それを受けて、関西電力さま以外の10社からも情報を提供していただけるシステムを作りました。各電力会社は個人情報をアップロードする仕組みを作り終え、現在は、契約の最終的な調整の段階に入ったところです。

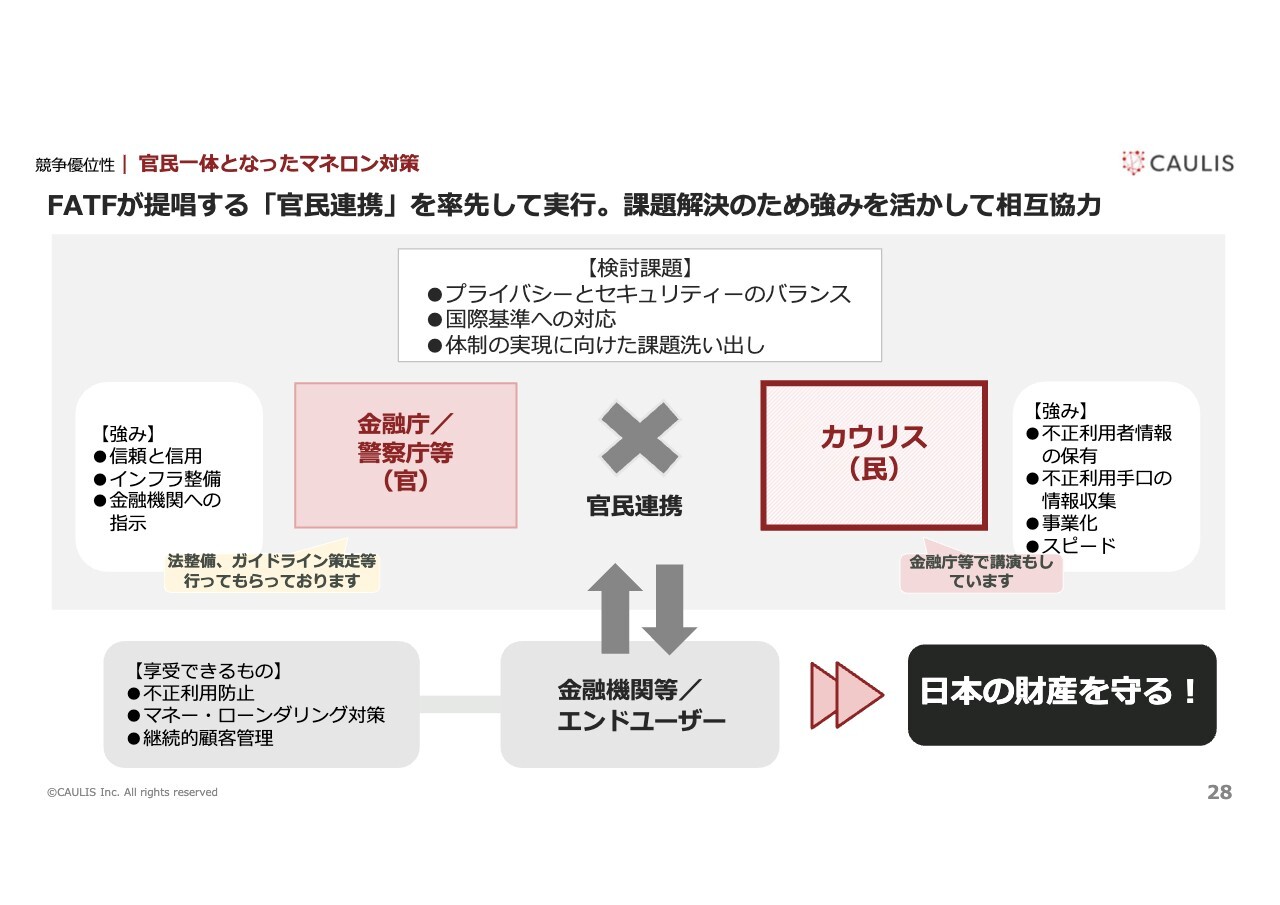

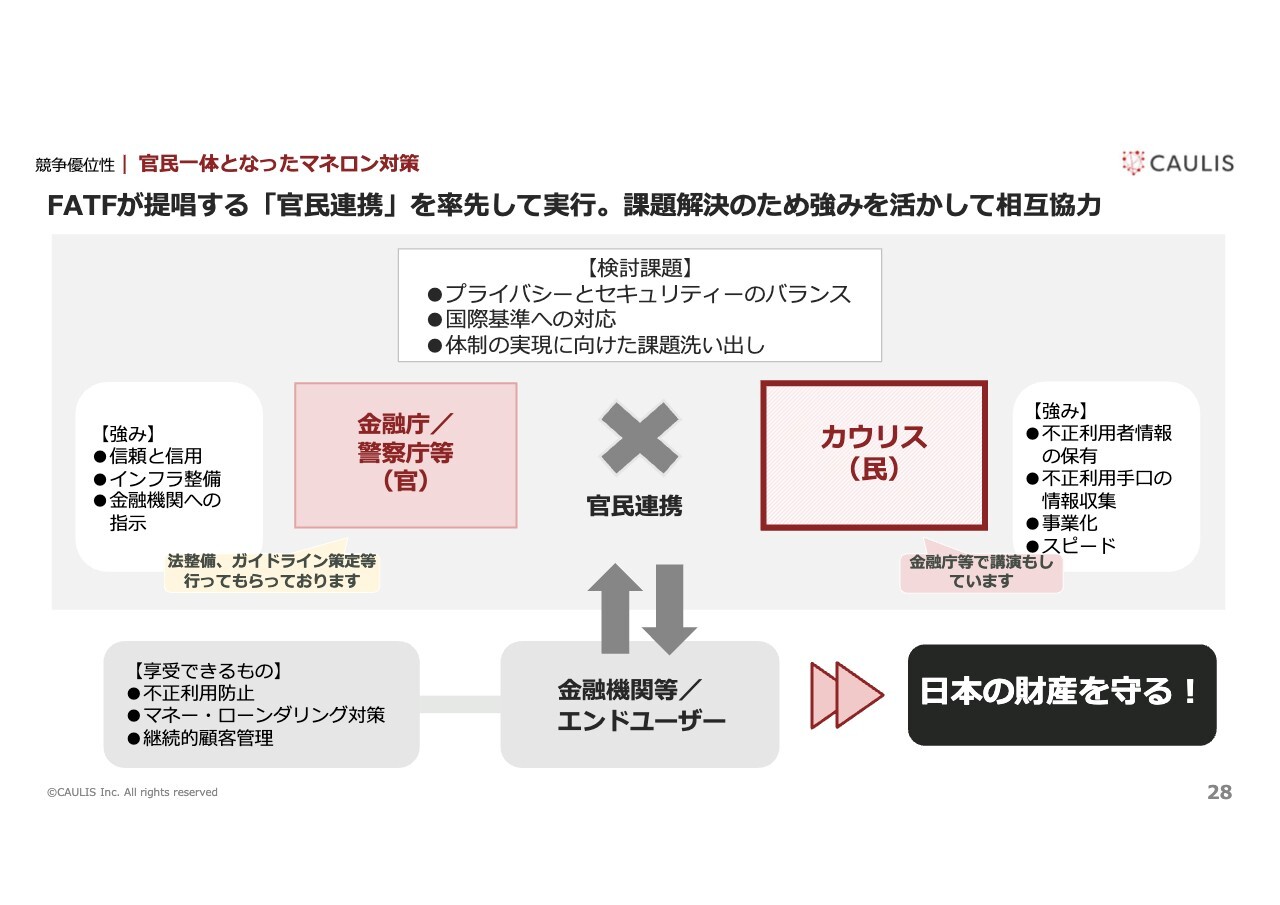

競争優位性|官民一体となったマネロン対策

島津:我々は官民連携を通じて新しいサービスを提供しています。近年、金融犯罪が大変増えており、800億円盗まれた翌年に1,600億円、2024年は2,700億円前後盗まれているだろうという統計データが出てきているくらいです。

これを受けて我々は、最前線でどのような手口で守っているのかという情報を当局に提出しています。これにより、ガイドラインや法律を変えていただくことなどにもつながり、我々にとっては新しい武器の獲得になるのです。

金融機関は犯罪に関するデータを登録し、その情報をお互いにシェアします。それにより、盗まれる2,700億円前後もの国益を守っています。

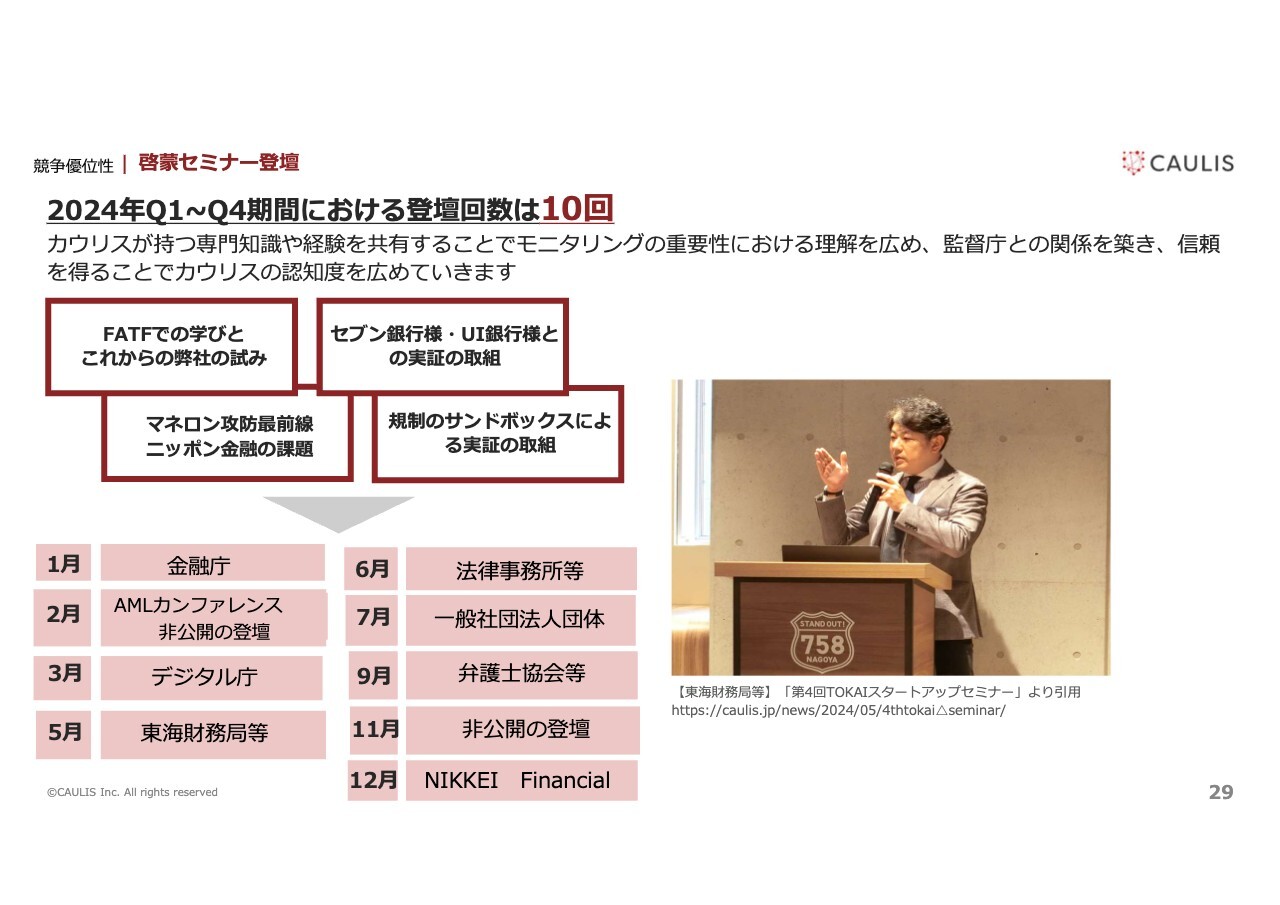

競争優位性|啓蒙セミナー登壇

島津:SaaSのインダストリーにおいて、同業他社に近いものがないため、各所で「現在、金融犯罪はこのように行われています」という内容を講演しています。2024年1月には金融庁、デジタル庁など各所で行いました。

特に、「金融犯罪を抑止するために何が必要なのか?」や「ガイドラインを出した理由」について、日本経済新聞社の『NIKKEI Financial』でお話ししました。私が発起人となり、金融庁の金融犯罪対策室の室長と、全国銀行協会の会長であり、メガバンクのコンプラアンスの部門長に、「一緒に話をしましょう」と声掛けしました。

当局と民間企業である当社が、「そもそも、なぜこのような要請文が出たのでしょうか? 国民からどれくらいの財産が盗まれているのでしょうか? 我々は何をして、これから何をしなくてはいけないのでしょうか? 犯罪者情報をどのようにリアルタイムで流通させていくのでしょうか?」ということを、各金融機関に説明しています。

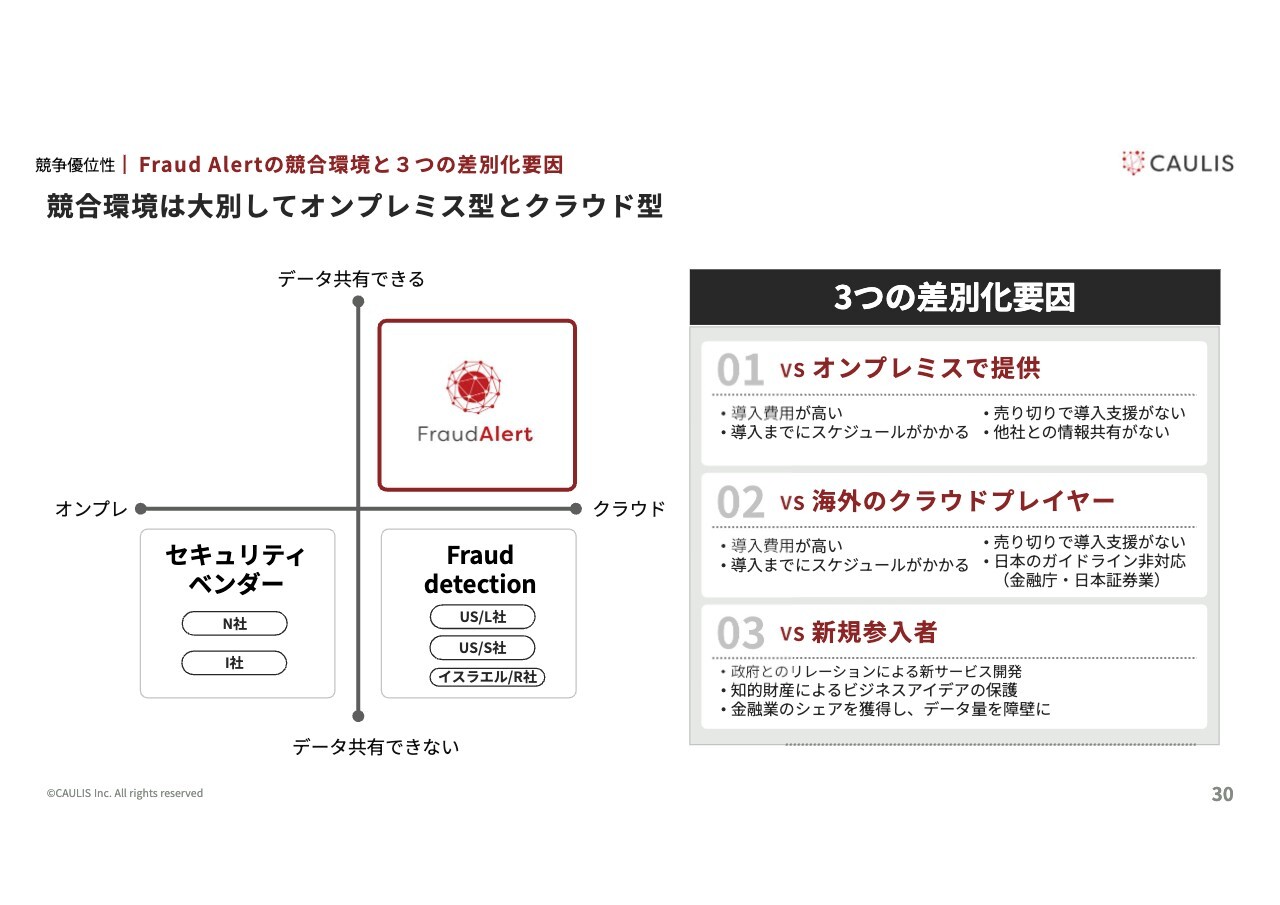

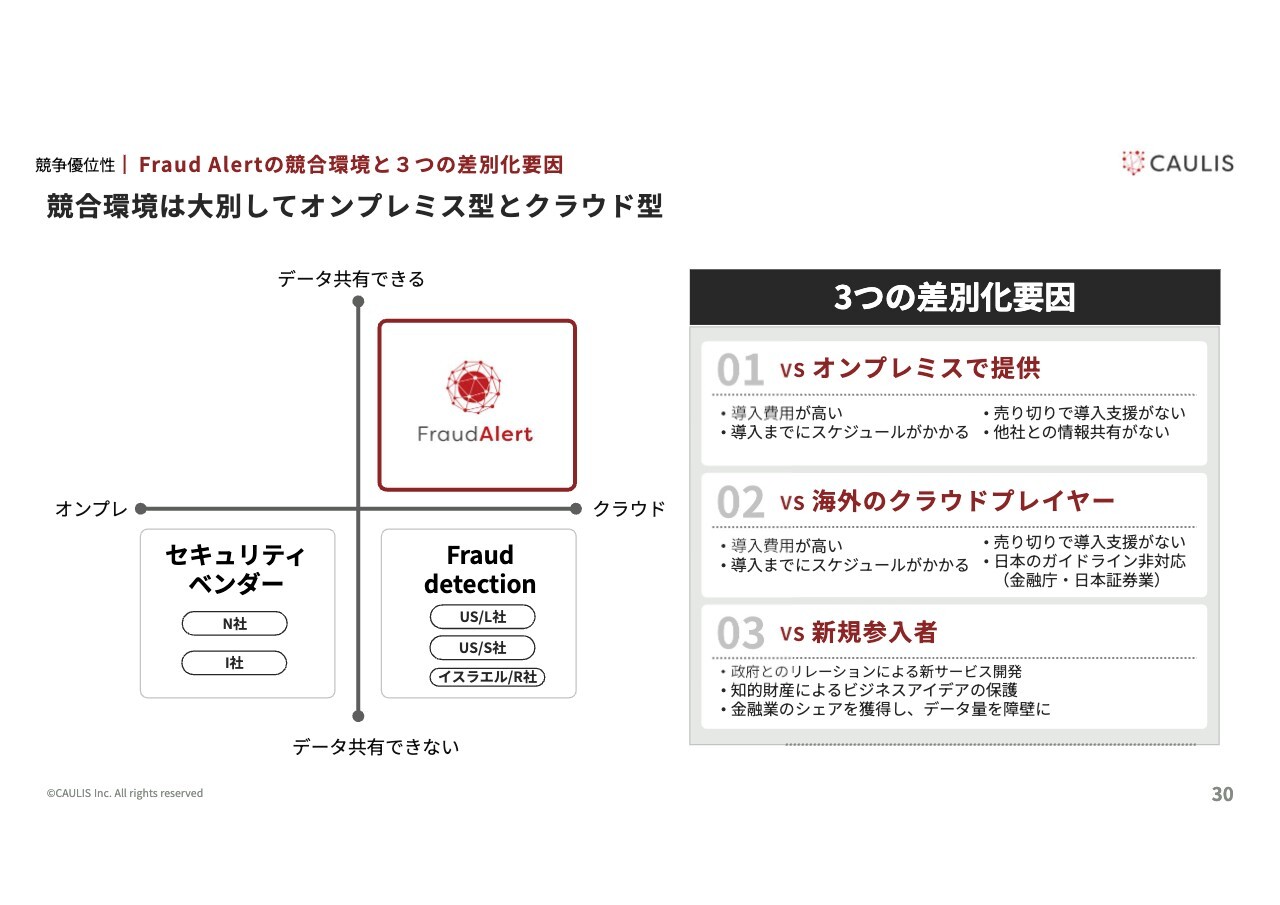

競争優位性|Fraud Alertの競合環境と3つの差別化要因

島津:競合環境についてです。基本的には、各金融機関はオンプレミスのサービスでモニタリングを行っており、自社サービスだけでは白黒の判定が困難です。自社に入ってきたキャッシュが犯罪に関わるキャッシュだという判断は、なかなかしづらいです。このため、我々はクラウド化をする、そしてクラウド化後を共有するというセグメントで勝負しています。

スライド右上の象限に当てはまるのは、現時点では当社だけです。また、Fraud Alertは、警察庁より「犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯収法)」の第8条「疑わしい取引の届出等」の履行の一部に該当すると確認いただいており、これも当社だけです。このことは、他社との大きな差別化要因となっています。

また、オンプレミスは価格が非常に高額で、導入までのハードルが高いです。このため、海外におけるサイバーセキュリティとマネー・ローンダリングのマーケットで、「マーケットキャップ サイバーセキュリティ」、もしくは「マーケットキャップ アンチマネー・ローンダリング ザ ソリューション」の時価総額ランキングは、ほとんどが外資系企業です。しかし、ガイドラインや法律は国によって大きく異なるため、ローカライズが必要です。

アメリカのプレイヤーが日本に来た場合、日本の金融庁や個人情報保護法がネックとなり、システムそのものを変える話になってしまいます。この業界特化SaaSというのは、法律やガイドラインが外資系の参入障壁となり、難しくなっています。

新規参入についても、マネー・ローンダリング対策をソリューションとして提供している会社や、マネー・ローンダリング対策を非対面チャネルでモニタリングしている金融機関従事者がマーケットに非常に少ないです。さらに、我々のようなITやマネー・ローンダリングの両方を理解しているプレイヤーが市場に極めて少ないです。これらも、大きな差別化要因になると考えています。

他社は、アンチマネー・ローンダリングよりも、サイバーセキュリティでアカウントが乗っ取られていないかをフォーカスしています。もちろん我々はそれも見ていますが、プラスアルファで「端末が一緒だから、そのキャッシュはここで盗まれた可能性が高い」といったマネー・ローンダリングまでコンサルティングしており、このような存在は非常にレアだと思います。

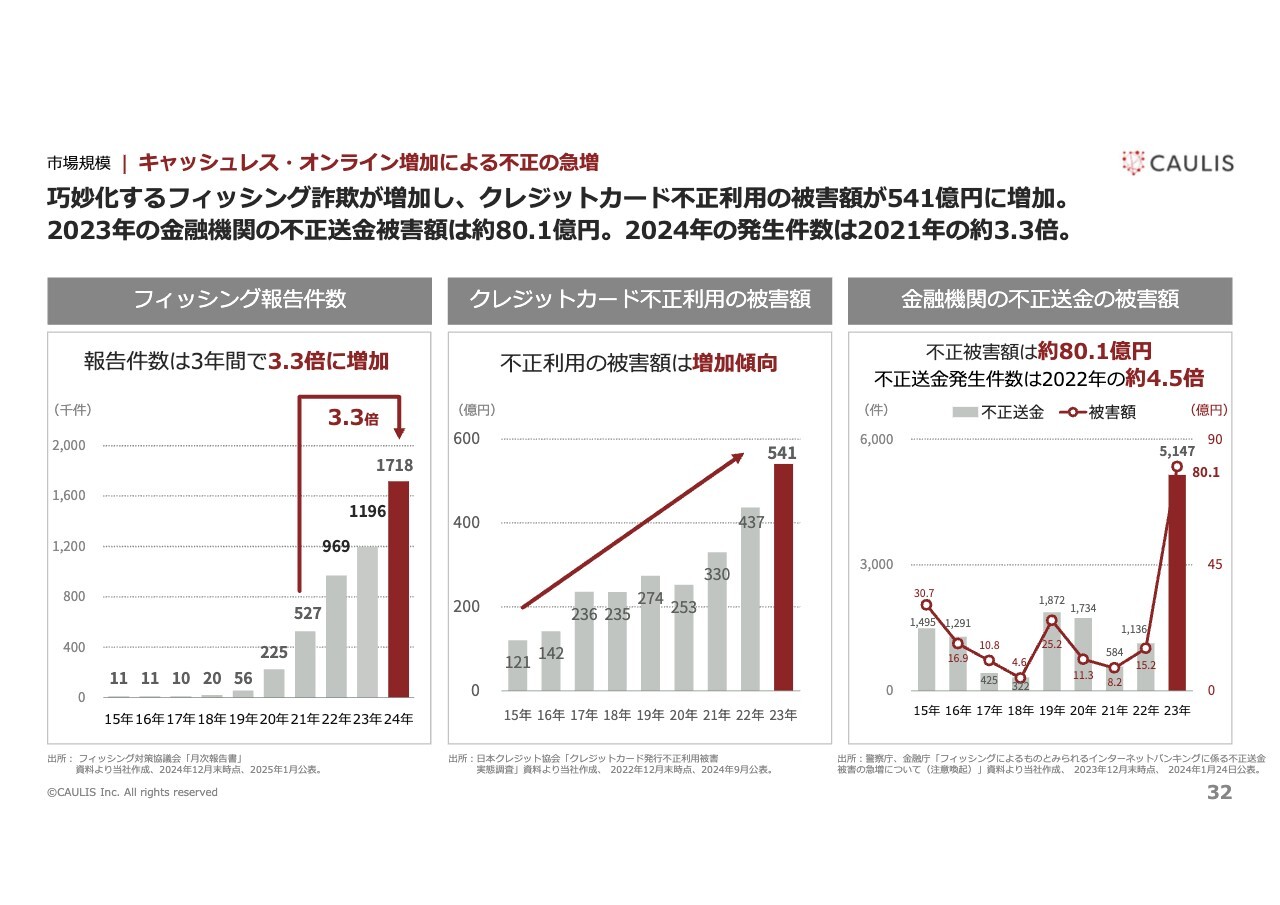

市場規模|キャッシュレス・オンライン増加による不正の急増

島津:市場環境についてです。スライドは、首相官邸が出しているデータになります。フィッシングの報告件数が伸びており、さらにクレジットカードの不正利用件数も増えています。また、フィッシングによる銀行口座の被害件数も右肩上がりです。

その背景にあるのが、スマートフォンの普及です。日本の金融資産の70パーセント以上は高齢者が保有しているといわれています。高齢者は、以前はいわゆるガラケーを所有していましたが、ガラケーの新規受付は2019年で終了しているため、結果としてスマートフォンの利用者が増えました。

スマートフォンのショートメールやメールから「〇〇銀行です」「〇〇カードです」という嘘のメールが届き、それが被害を増やしています。

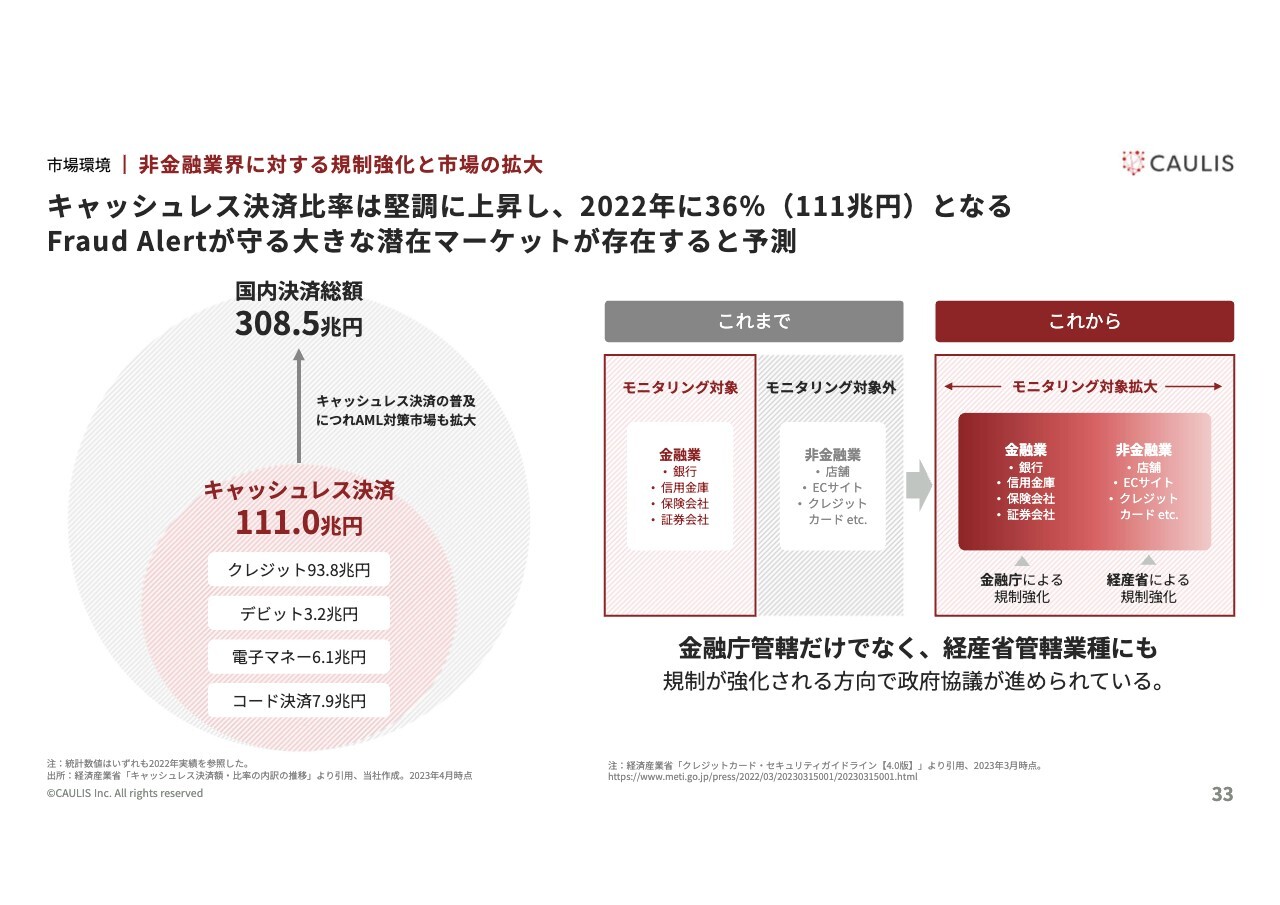

市場規模|非金融業界に対する規制強化と市場の拡大

島津:マーケットについてです。日本のGDPは500兆円近くありますが、消費者の決済、消費者の資金移動については約300兆円ものマーケットがあります。資金移動にはクレジットカード決済をはじめいろいろなかたちがありますが、この中から1,630億円が盗まれてしまっています。

我々のターゲットは金融庁管轄下の銀行、証券会社、信用金庫です。不正利用が軒並み増えているクレジットカードは、経済産業省の管轄下です。クレジットカードの不正利用を減らすガイドラインを作っていくとのことですので、資金移動における銀行や金融庁のマーケットだけでなく、クレジットカードなどeコマースの分野にも力を入れていきます。

例えば、百貨店での「Apple Pay」決済をはじめ、実店舗であっても非対面決済が増えているため、こちらも当社のマーケットになっています。将来的には当該マーケットにおけるTAMは広がっていくと考えています。

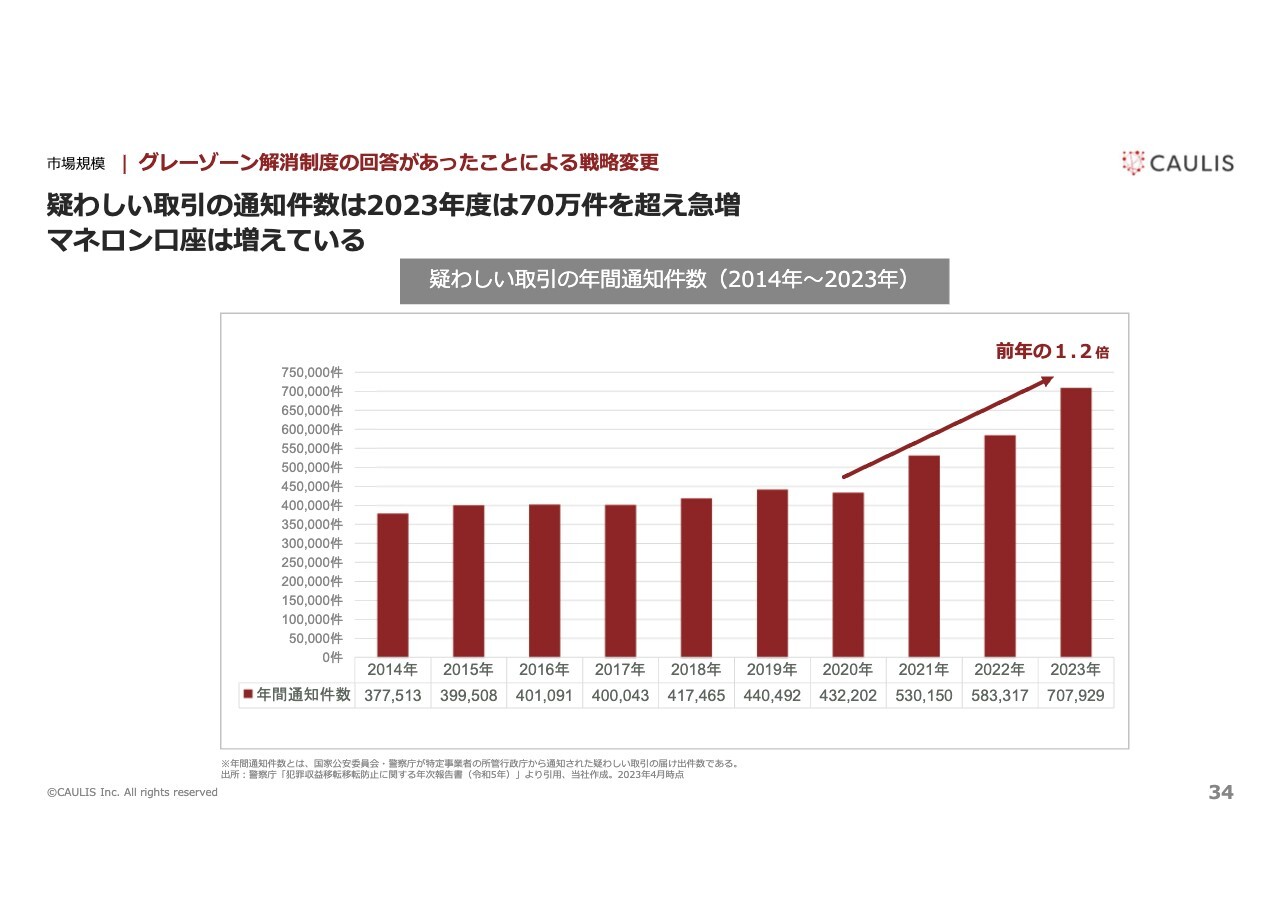

市場規模|グレーゾーン解消制度の回答があったことによる戦略変更

島津:疑わしい取引の届け出についてです。警察庁が発表している資料によると、マネー・ローンダリングの可能性がある件数は右肩上がりです。

報告や処理が追いつかなくなっている銀行が出てきているなど、オンライン上での金融犯罪件数が激増しており、報告が遅くなっているくらいにオーバーフローの状態です。しかし逆の見方をすると、このマーケットにチャンスがあると考えています。

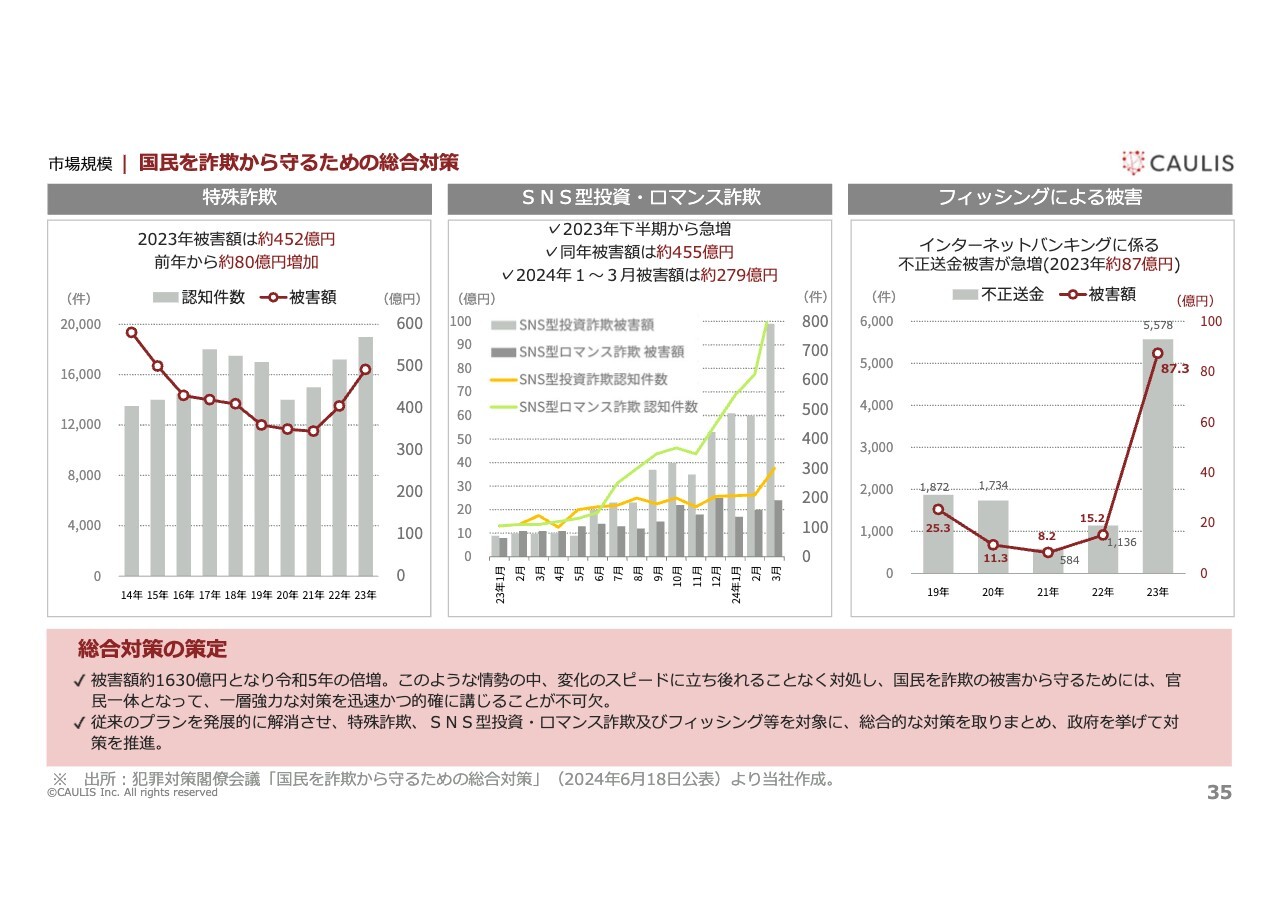

市場規模|国民を詐欺から守るための総合対策

島津:国民を詐欺から守るための対策として、岸田元総理が昨年6月に開催した犯罪対策閣僚会議において、国民を詐欺から守るための総合対策を決定しました。

詐欺の手口にはたくさんあり、特殊詐欺だけでも500億円近くになります。非対面チャネルの資金移動が多く、SNS型投資・ロマンス詐欺などは400億円です。フィッシングによる被害も80億円、クレジットカードの不正利用では540億円もあるなど、被害額は1,630億円となっています。

各省庁もしっかりと対応していくことが求められます。金融機関やクレジット事業者もより本気でモニタリングしないといけないという号令が出ました。

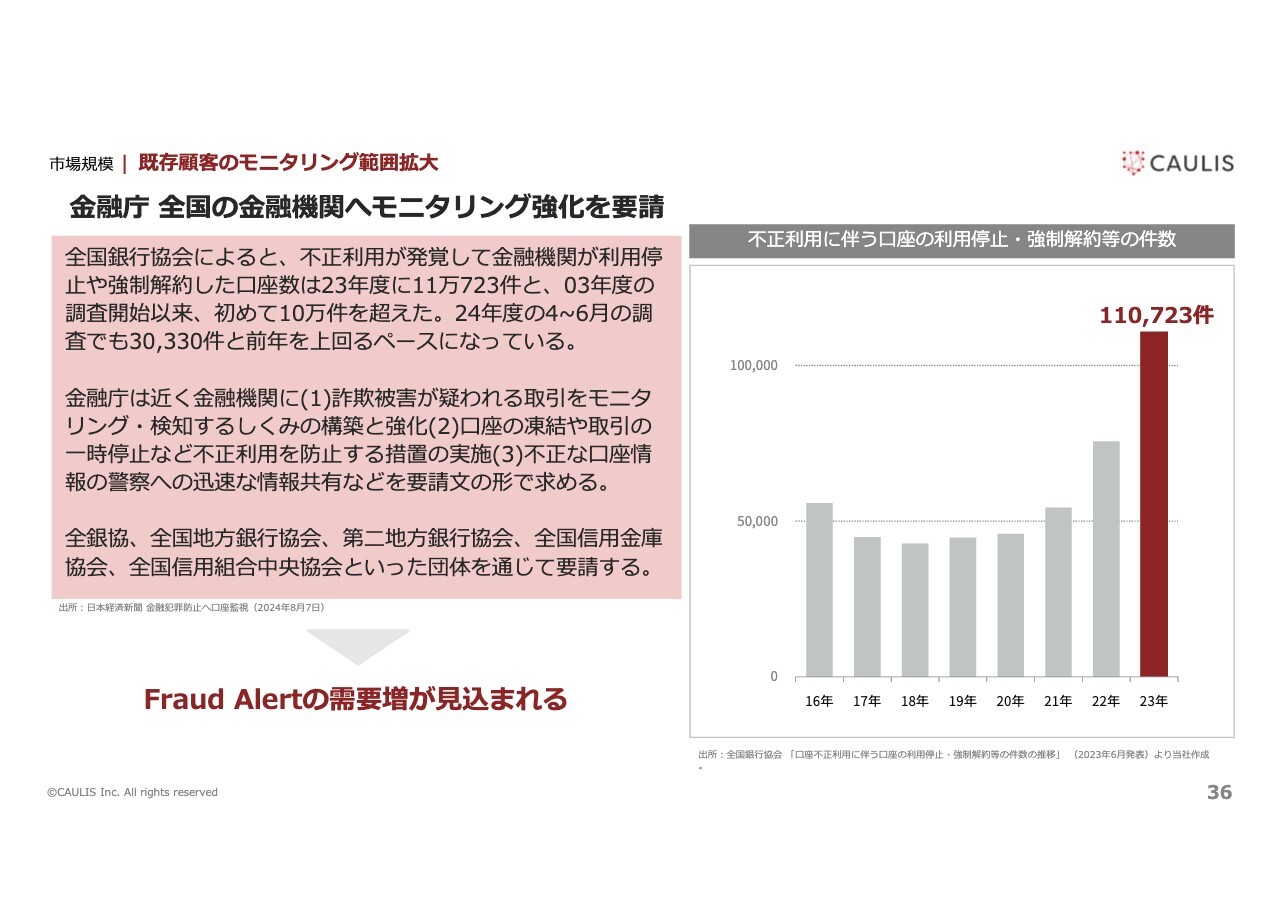

市場規模|既存顧客のモニタリング範囲拡大

島津:8月23日、金融庁から「預金を預かるすべての事業者は、非対面チャネルのモニタリングを強く要請する」という要請文が出ました。今まで、お客さまから預金を預かっていた122社ですが、銀行以外にも信金、信組があり、我々としてはマーケットが増えたと感じています。

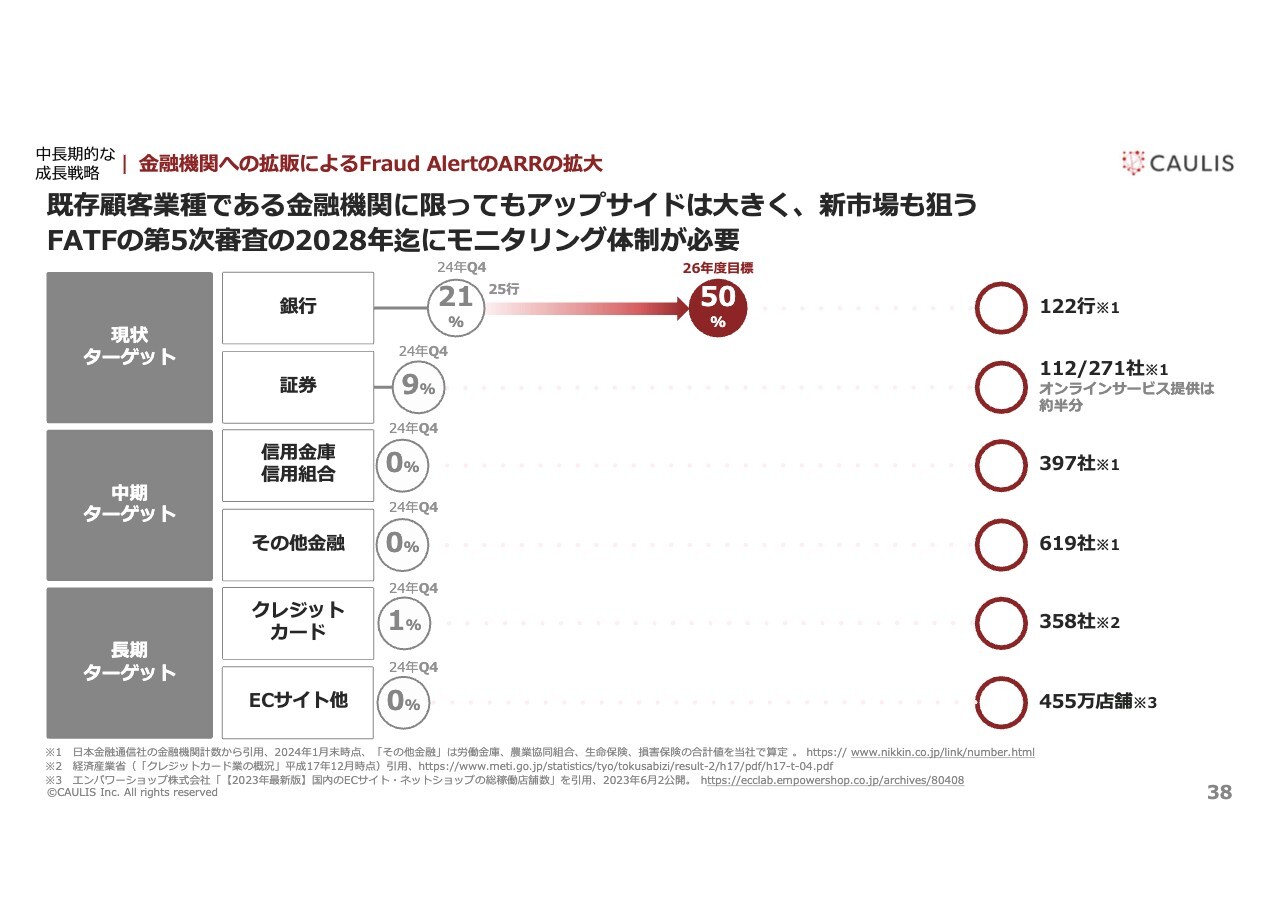

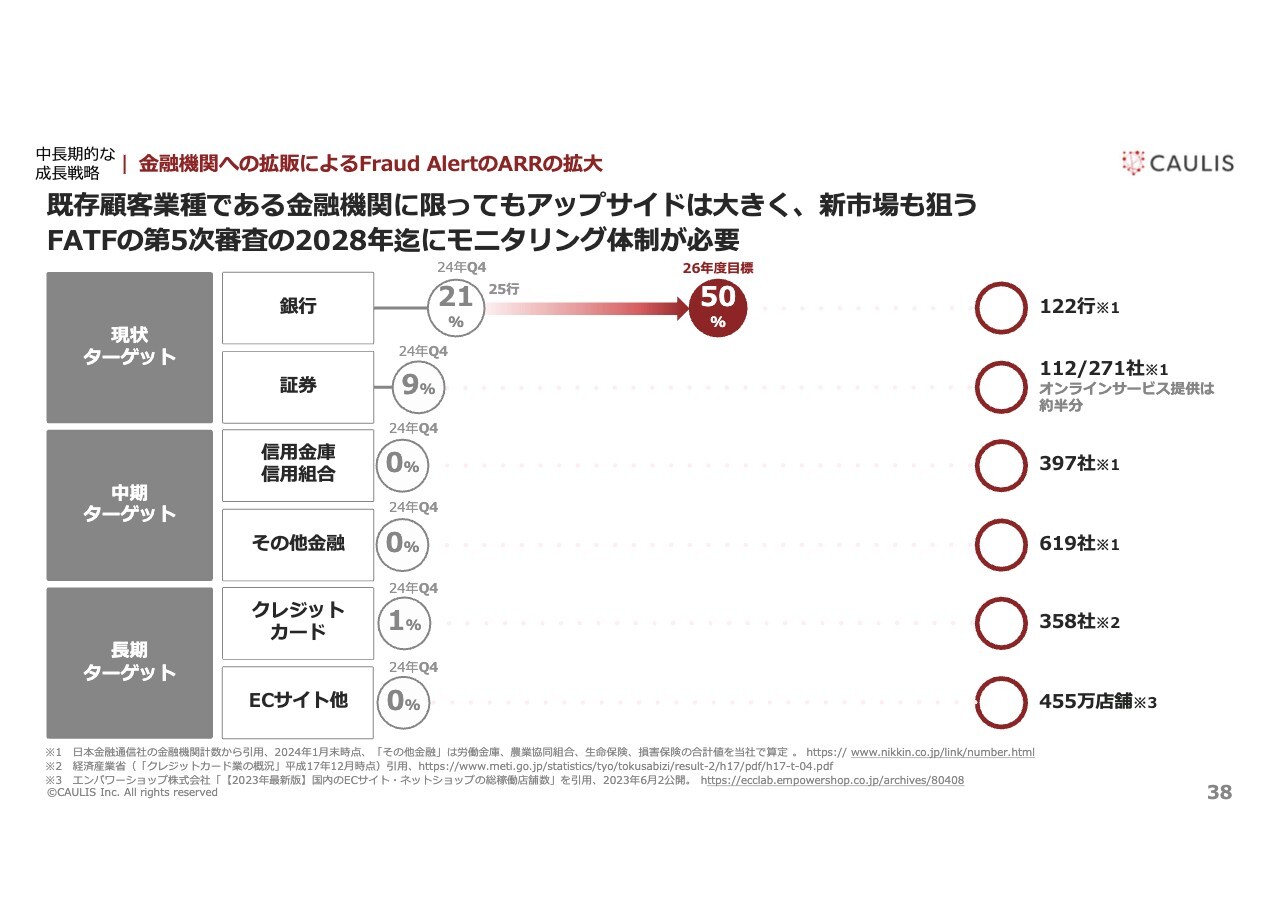

中長期的な成長戦略|金融機関への拡販によるFraud AlertのARRの拡大

島津:我々の成長戦略において、大動脈となるのが銀行です。銀行がないと証券口座も作れませんし、クレジットカードも作れません。2026年12月期中には、122の銀行のうち、半分くらいと取引を進めたいと考えています。それが実現すると、全不正利用者の半分の情報を所有するかたちとなりますので、後発参入がさらに難しくなります。

証券、信金、信組、その他の金融関係を含めると、大きなマーケットがありますので、2026年は我々もしっかり動いていきます。なぜ2026年なのかというと、2019年にFATFの審査がありましたが、2028年に第5次審査が予定されており、プレ審査が2027年に始まるといわれています。

その前の駆け込み需要が増え、銀行のマーケットが大きくなるため、それまでにしっかり対応していこうと考えています。

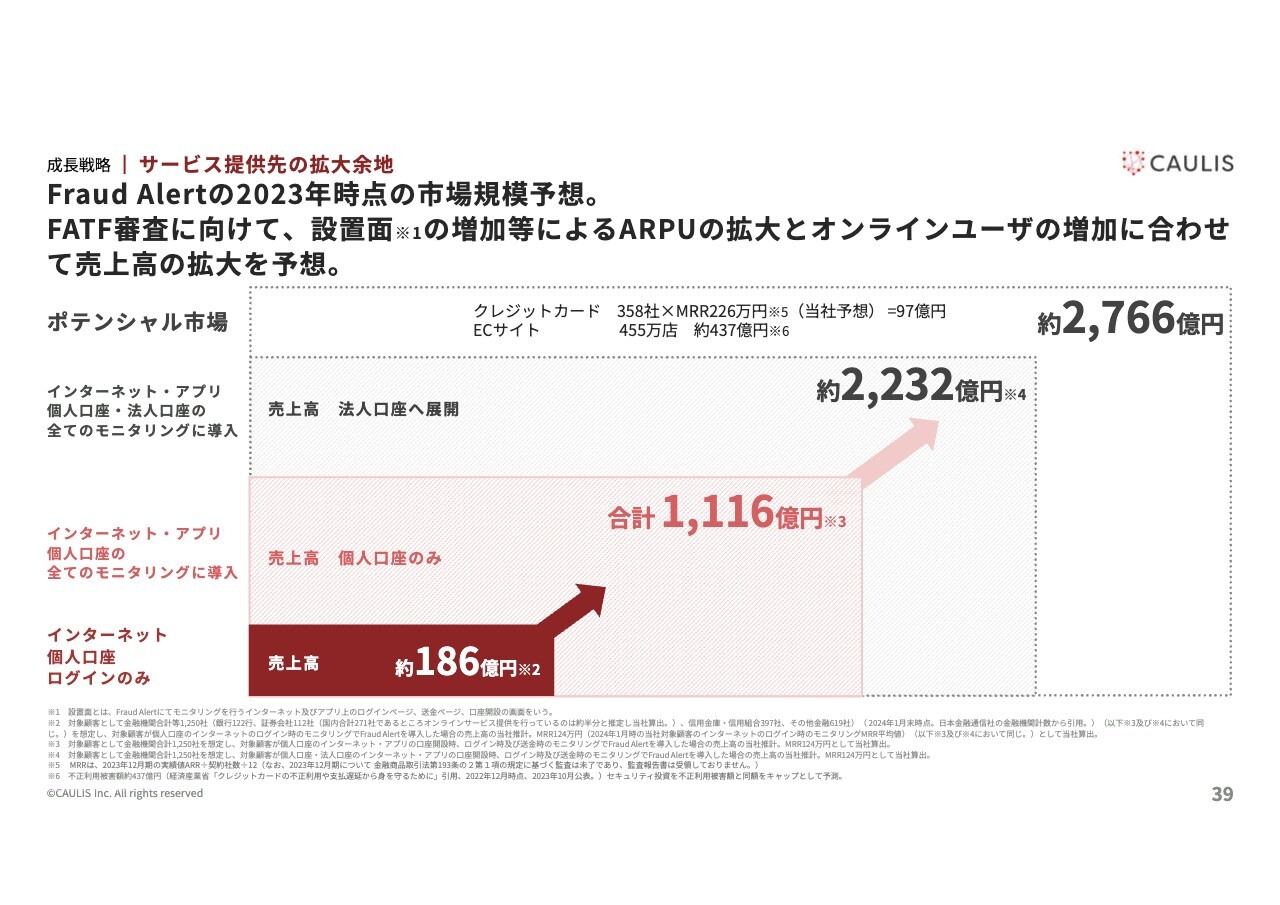

成長戦略|サービス提供先の拡大余地

島津:試算ですが、インターネットバンキングにおける個人向けのログインページだけでも現在200億円弱、口座開設、ログイン、アプリなど全部を含めると1,100億円くらい、法人では約2,200億円です。

これは2023年時点でのTAMですが、インターネットバンキングの利用者は、時系列を追えば追うほど、年率10パーセント、20パーセントと伸びており、今後も続いていくと考えています。

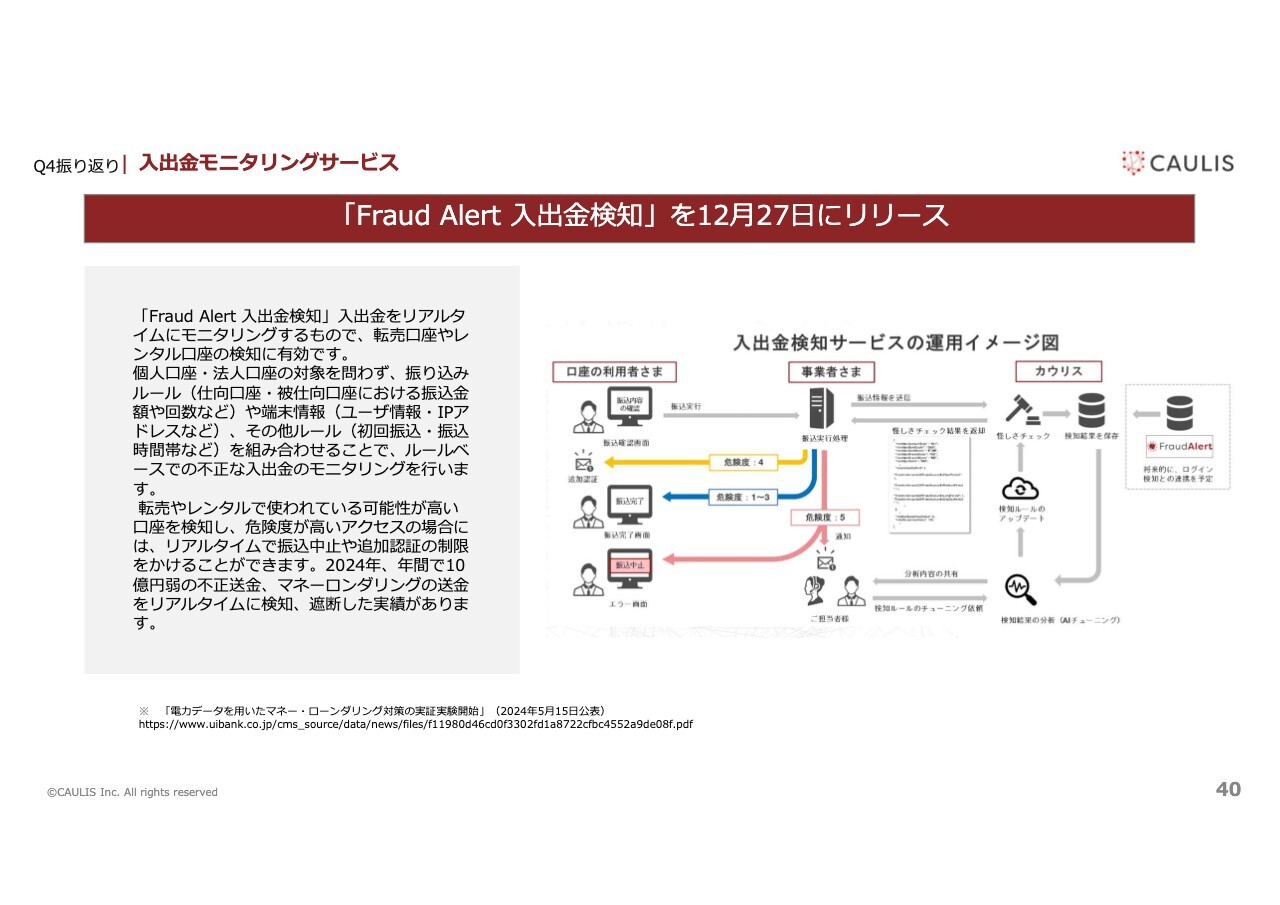

Q4振り返り|入出金モニタリングサービス

島津:入出金についてです。ログインだけでなく、入出金もモニタリングしたいというニーズが極めて高かったことから、12月にリリースしました。

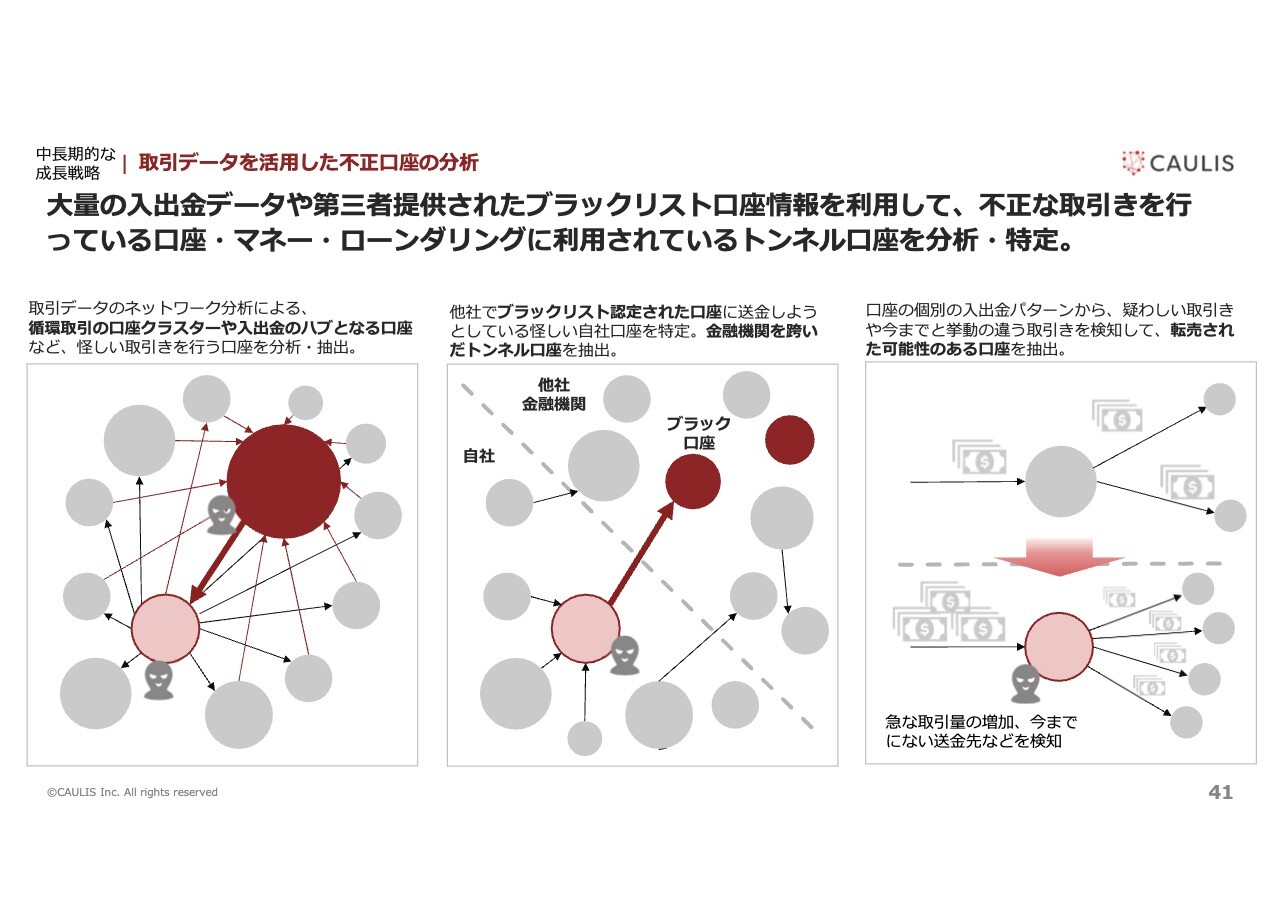

中長期的な成長戦略|取引データを活用した不正口座の分析

島津:リリース後に、ブラックリストの口座がどこに送金しているのか、もしくはどこから入金があるのかをモニタリングし、ブラックリスト口座そのものを顧客間で流通させることにもチャレンジしはじめました。

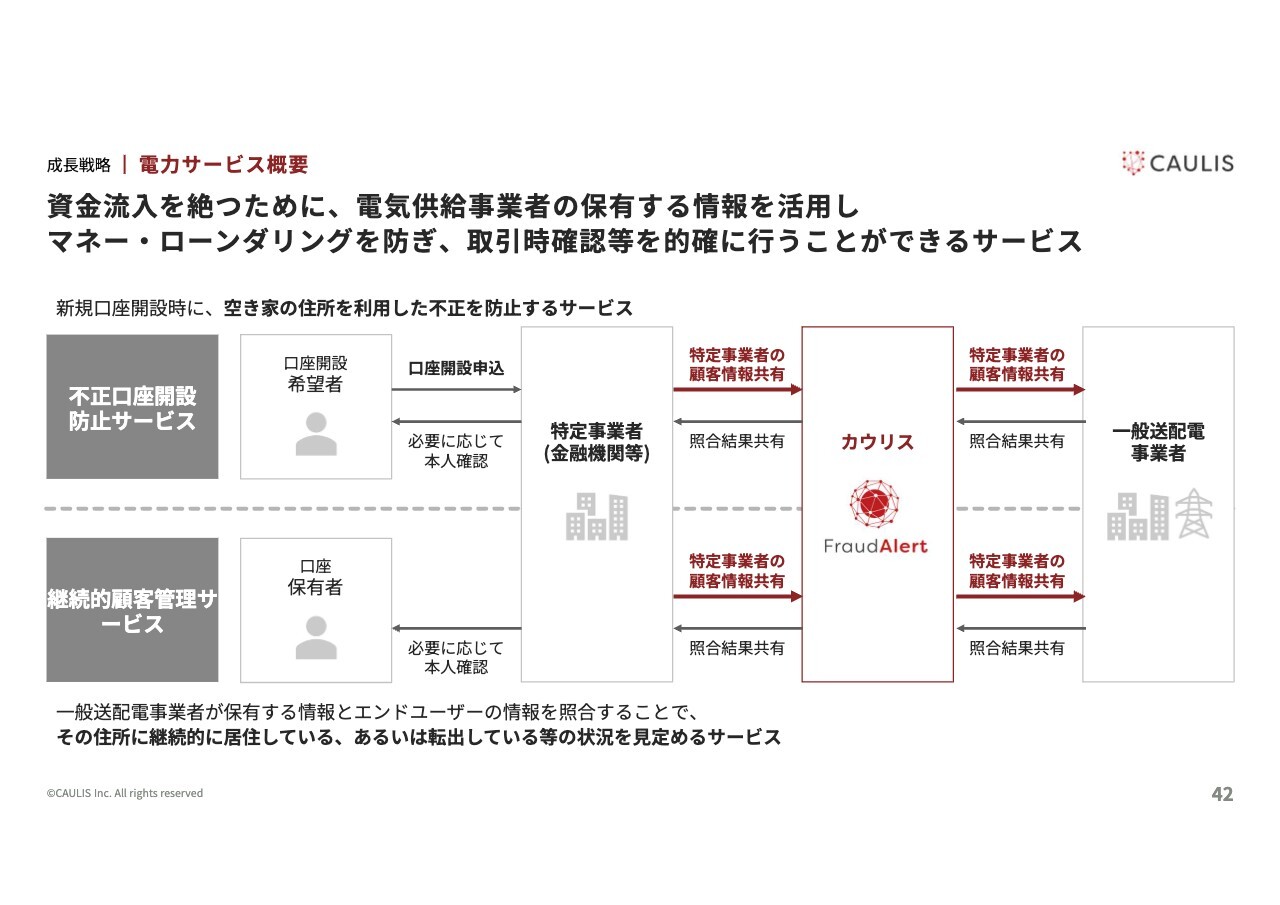

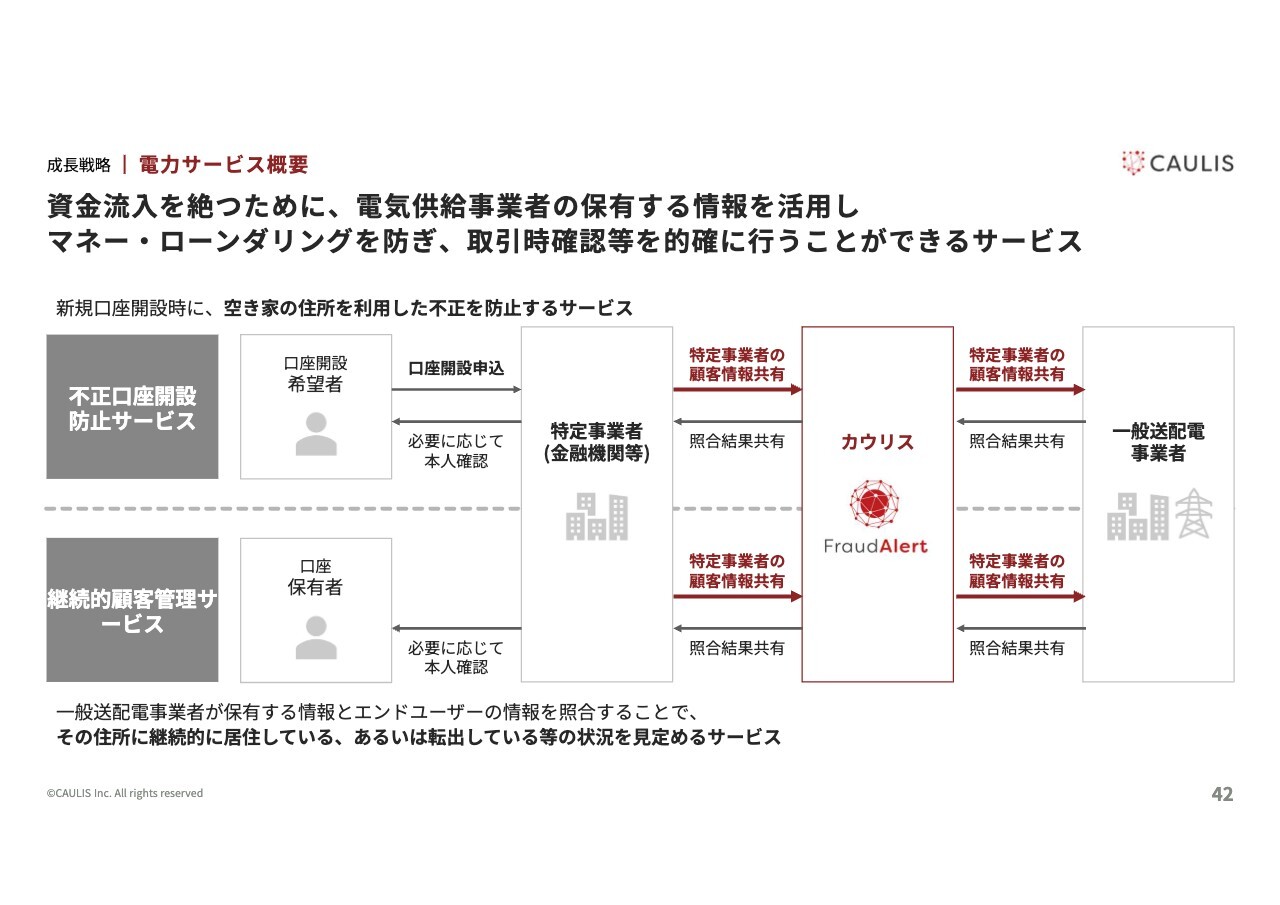

成長戦略|電力サービス概要

島津:電力サービスについてお話しします。一度口座を開設したものの、本人確認の必要があるため、名前・住所・電話番号をお預かりしている電力会社に問い合わせてみると、そこには誰も住んでいない、空き家になってから10年経っているといったケースがあります。

高いトランザクション、かつ電力会社が情報を持っていないケースで、連絡が取れず、リスクが高い場合、銀行口座凍結の提案をするサービスを、今期リリースしていきます。

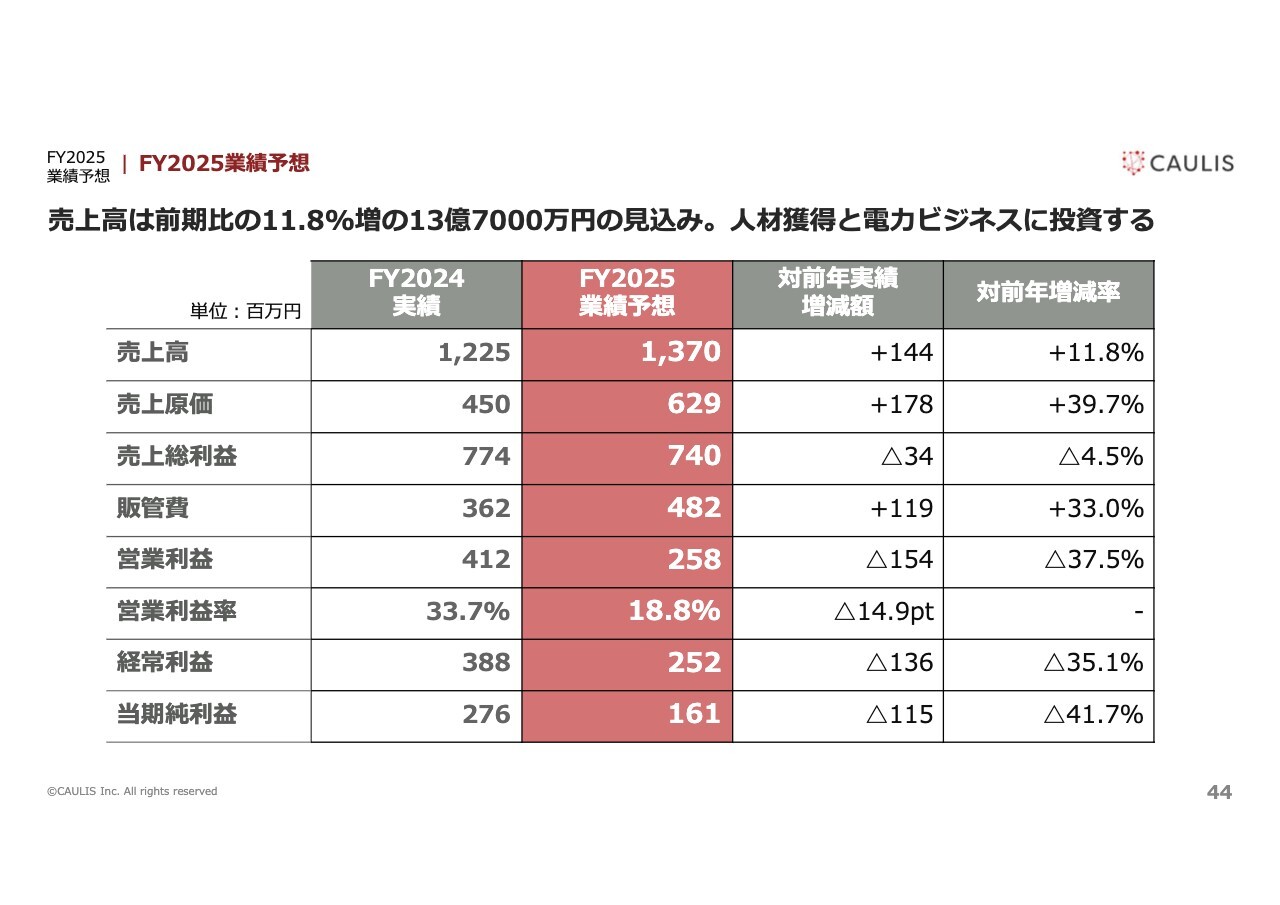

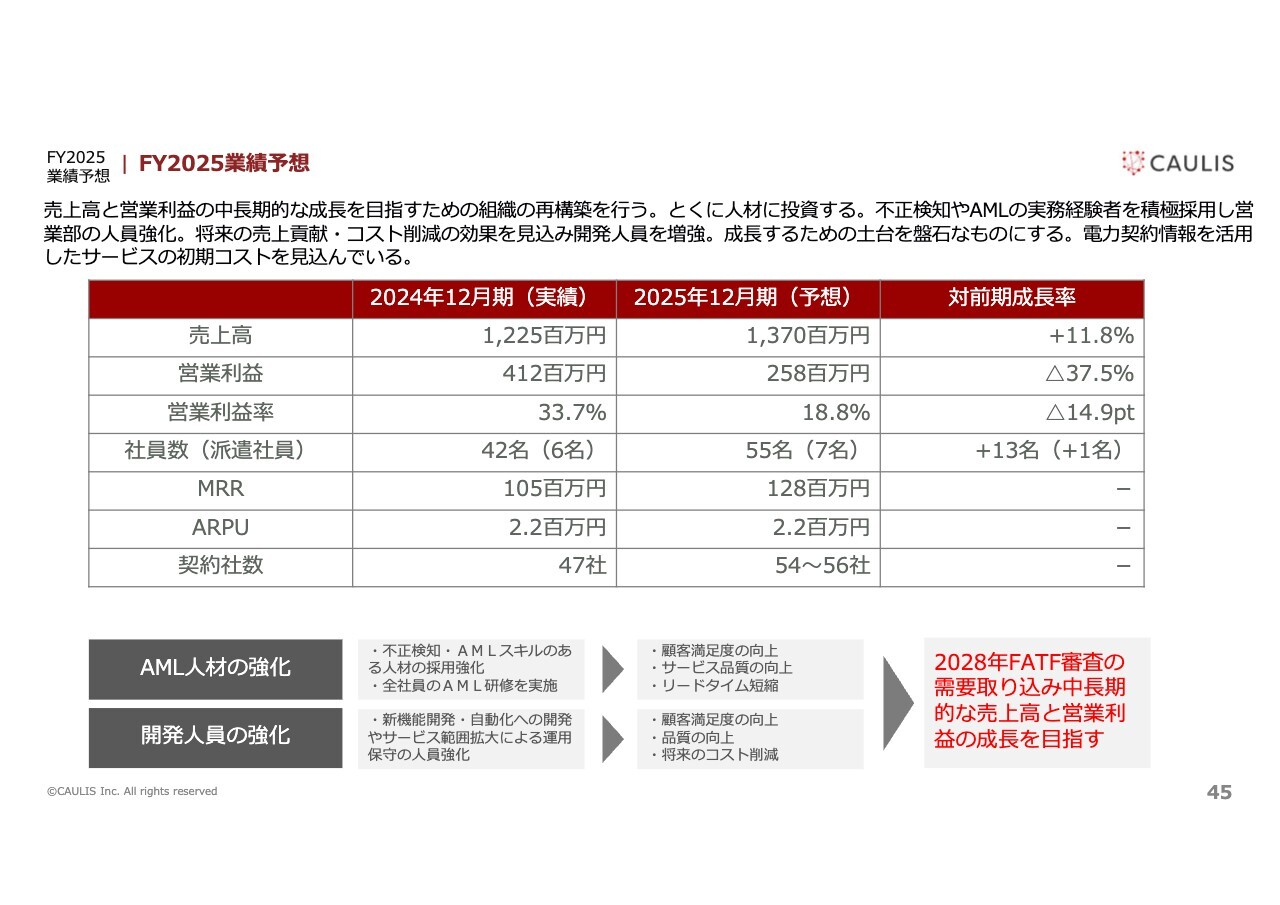

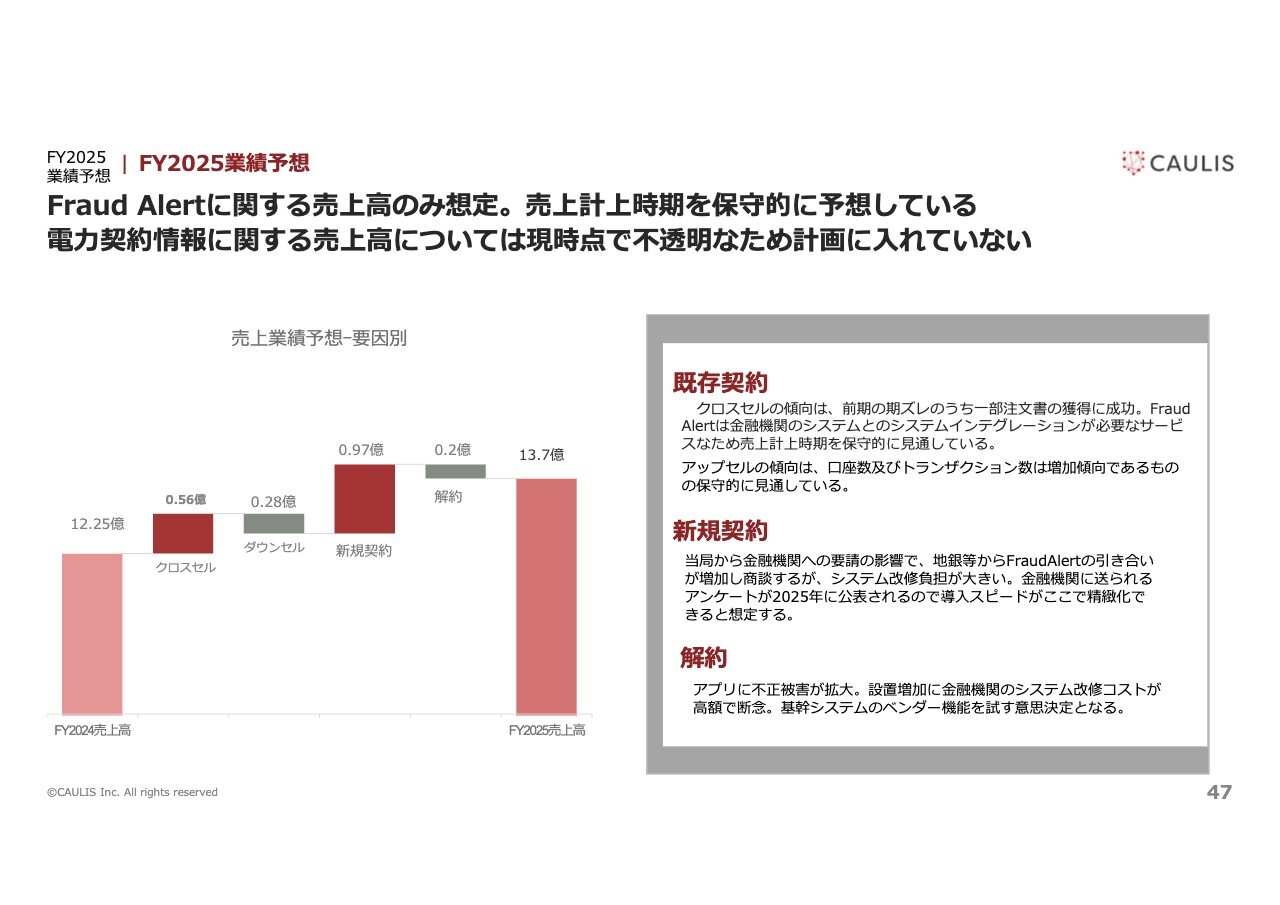

FY2025業績予想|FY2025業績予想

島津:2026年に伸びていくために、2025年12月期に関しては人材採用についても着手し、開発人員と営業人員を大きく増やします。売上原価も上がり、販管費も上がるため、結果的に営業利益率は落ちますが、2026年、2027年にFATFの監督が来るまでに、この営業利益率は改善すると考えています。

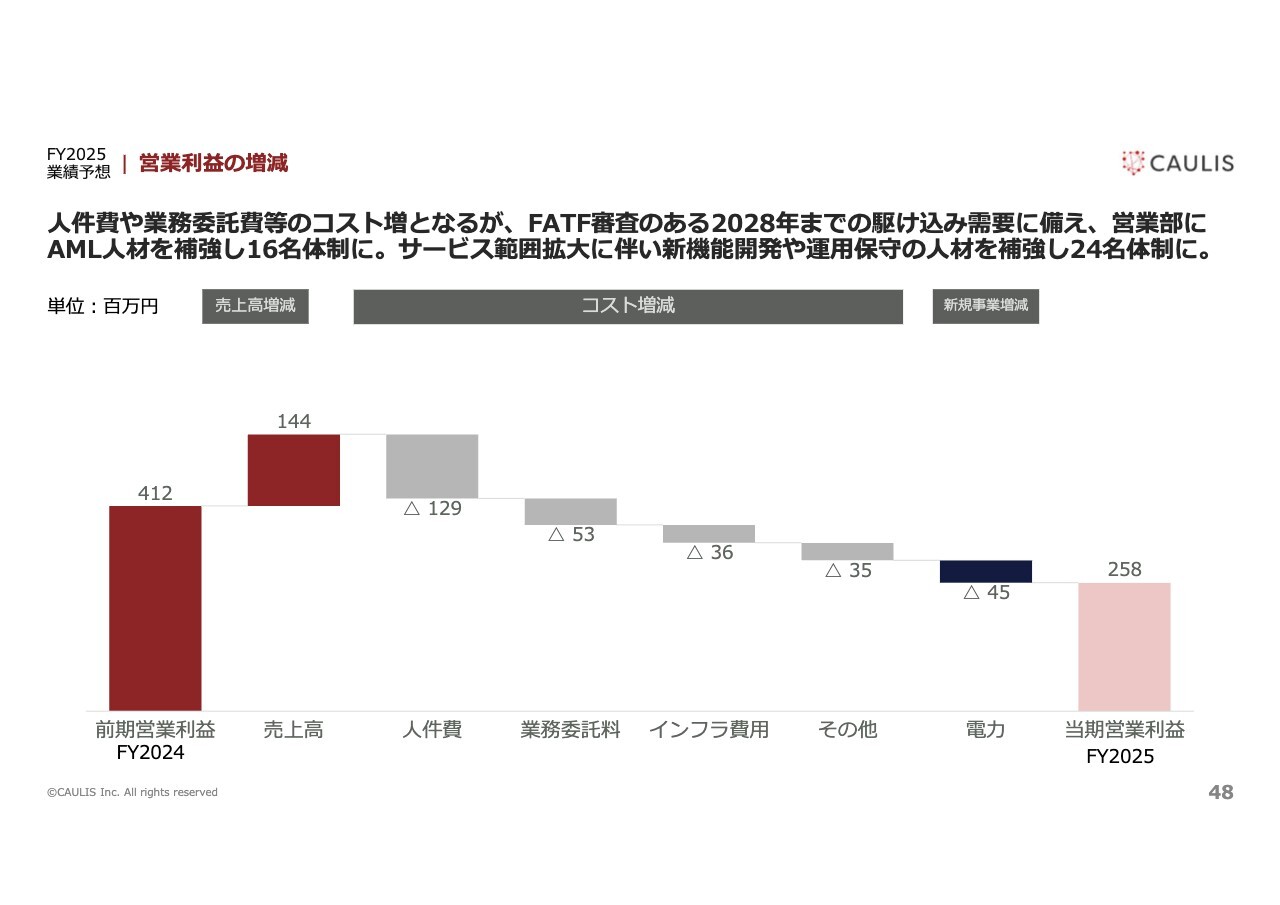

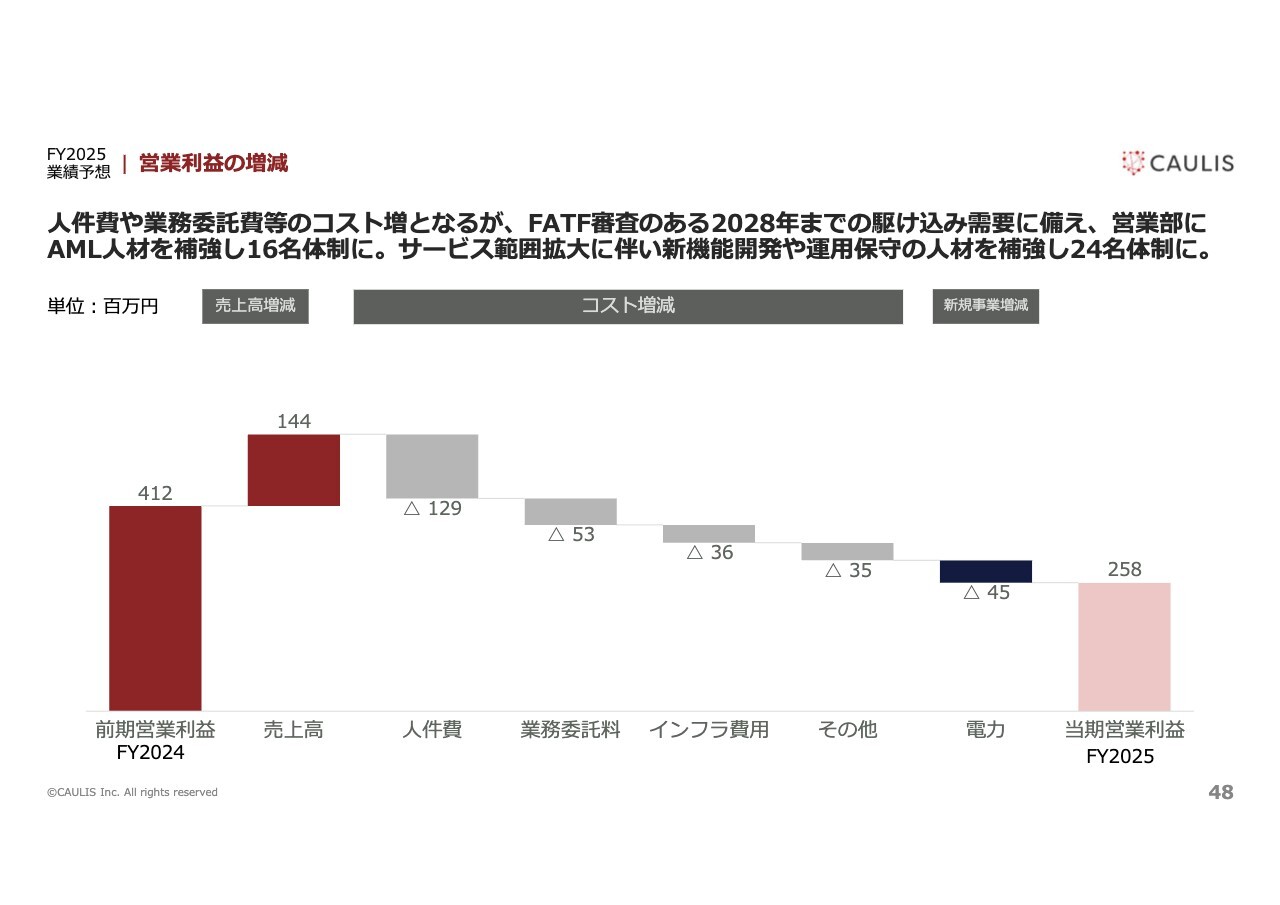

FY2025業績予想|営業利益の増減

島津:今年電力サービスを市場に出荷したいとお伝えしましたが、電力会社側で作るシステムや、当社側で作るシステムに先行投資しています。いつ出荷できるかということについては、電力会社とのやりとりになるため、事業計画上コストは織り込んでいるものの、売上は織り込んでいません。

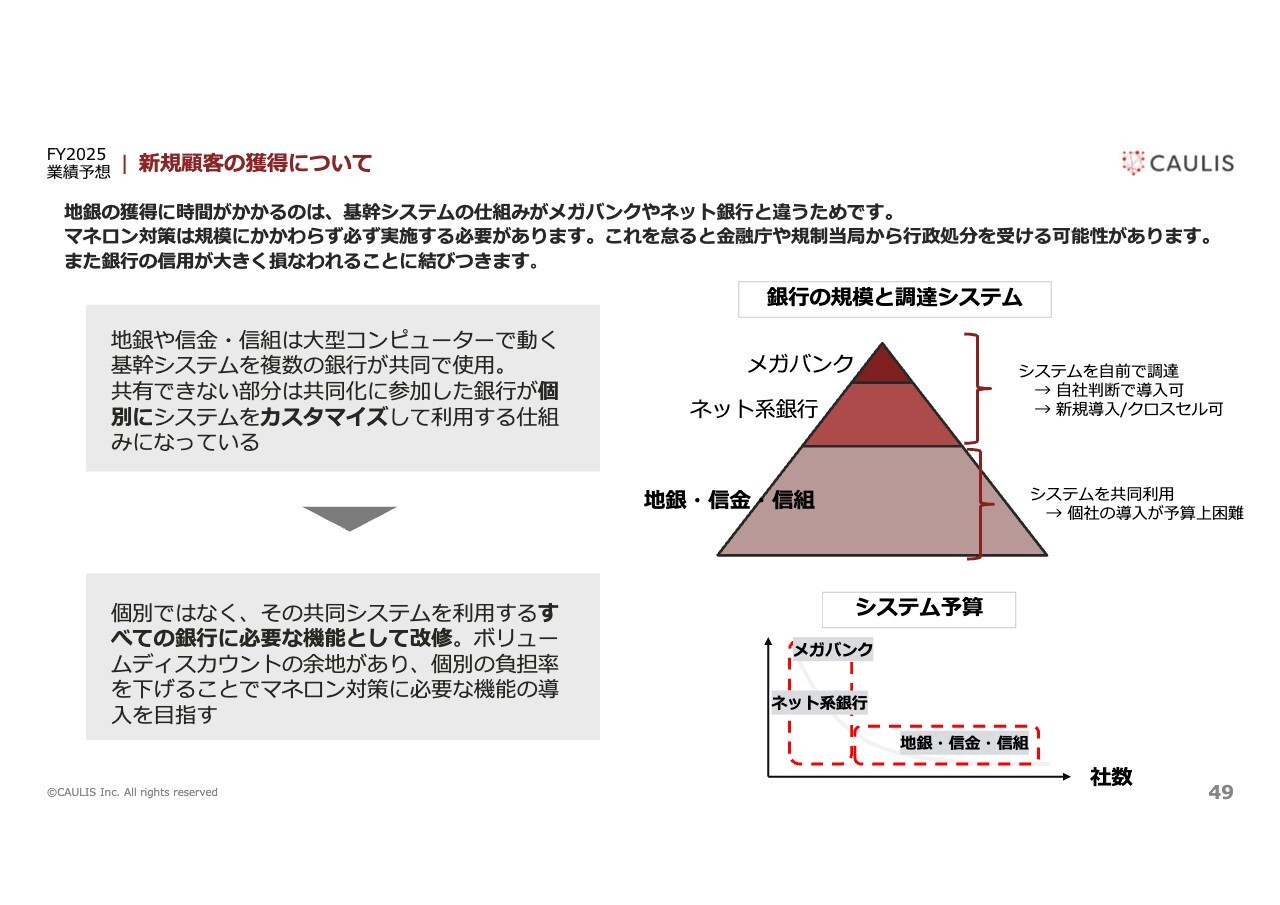

FY2025業績予想|新規顧客の獲得について

島津:マーケットに入っている地銀、信金、信組ですが、ネット銀行やメガバンクとは異なり、1つのシステムをシェアして使っています。メガバンクやネット銀行は「自分たちのサービスを使いたいので、くっつけてしまおう」という意思決定が、お客さまと当社だけのコミュニケーションで行われていました。

しかし共同利用のシステムの場合、共同の仕組みを使っている他の地銀も使うことにならないと、1社当たりのコストが飛躍的に上がってしまいます。したがって地銀、信金、信組はメガバンクやネット銀行よりもリードタイムが長くなります。

下のセグメントの会社については、契約は2025年に締結しますが、納品にもう少し時間がかかるため、それを織り込んだ事業計画にしています。

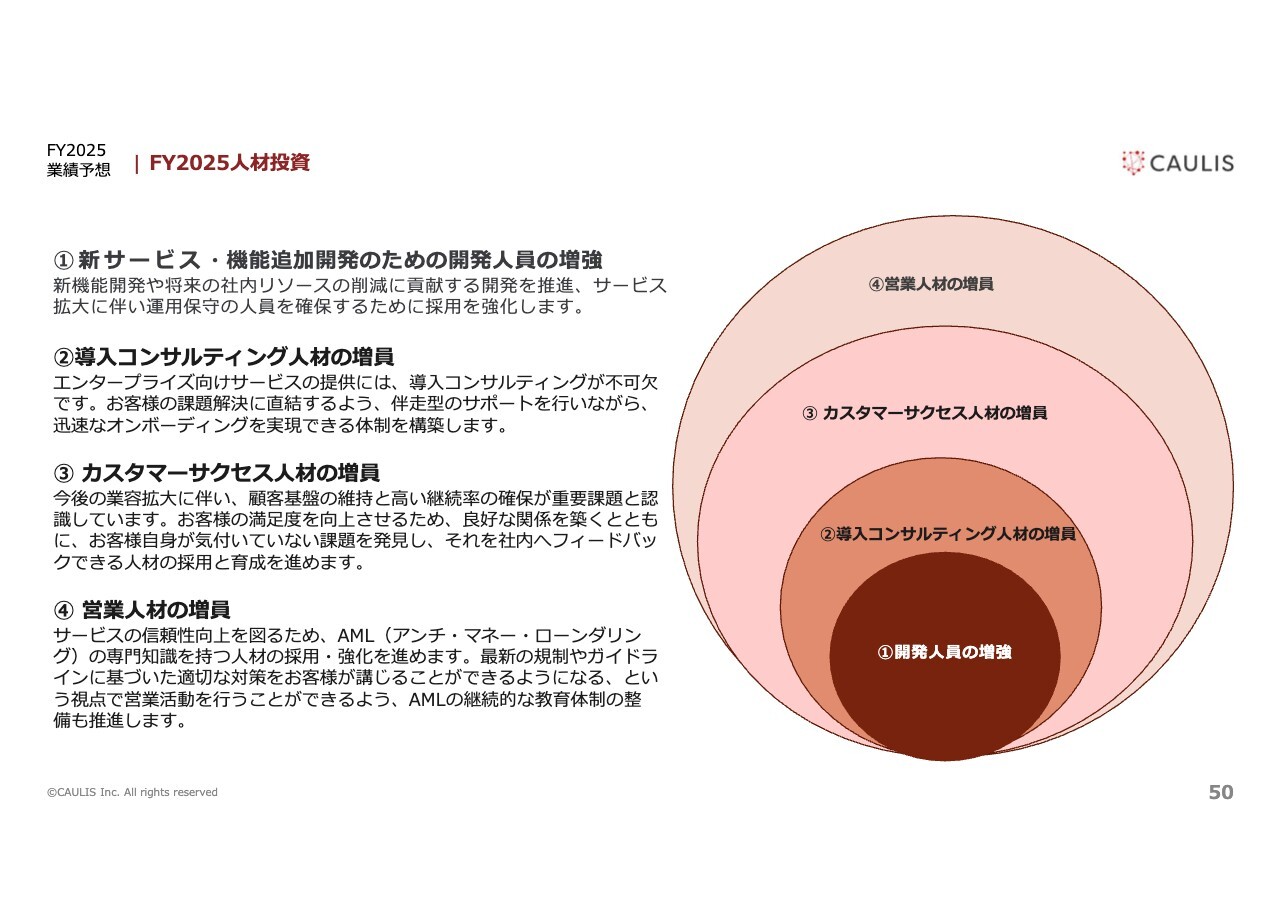

FY2025業績予想|FY2025人材投資

島津:人材投資についてです。マネー・ローンダリングとITの両方を理解している人材というのは、日本だけでなくグローバルで枯渇しています。2025年12月期は、人員を1人でも多く集めるための積極的な採用を成長戦略としています。

質疑応答:電力サービスの導入について

関本:電力サービスについてです。大きなポテンシャルを感じますが、導入に時間がかかるため、2025年12月期に織り込んでいないのでしょうか?

島津:導入自体は「Fraud Alert」より短いです。銀行から名前・電話番号・住所情報をお預かりし、照会結果をお返しするだけなので、リードタイムは短いです。

現在、電力会社10社と我々との間で連携契約を詰めています。銀行は重厚長大ですが、電力会社も同じですので、コミュニケーションには時間がかかります。

関本:銀行にとっては、不正検知の情報源が増えるからうれしいサービスだと思います。単価や引き合いなど、大きなポテンシャルがあるのではないかと思います。実際に、2023年にシステムを組まれてから、銀行の引き合いについてはどのような手応えですか?

島津:昨年の銀行2行での話ですが、口座開設とお客さまの継続的な顧客情報更新に関して大きな手応えがありました。もう1つの会社は、実証結果を当局と連携し、これだけの不正利用者たちを見つけられますよと、リスクが高いトランザクションかつ連絡の取れない銀行口座がこれだけありましたとご連絡いただきました。

銀行は、本人確認時に怪しいトランザクションがあったら電話をかけますが、つながらないと、口座開設時の住所に、個人情報をアップデートして戻してくださいという内容のハガキを送ります。しかしこのハガキ代が、1,000億円近いマーケットになっていることを踏まえると、ポテンシャルは相当あると思います。

関本:ハガキを送らなくても、電力会社に照会して「この方は本当にいらっしゃるのですか?」と質問するだけということですね?

島津:おっしゃるとおりです。

質疑応答:先行投資の発生について

関本:「先行投資が発生する」というお話をされていましたが、この先行投資というのは、御社がお金を出すということですか?

島津:そのとおりです。

関本:これは契約に先行し、御社との連携に関してシステムの投資をするということでしょうか?

島津:おっしゃるとおりです。

質疑応答:2025年12月期の業績予想について

荒井沙織氏(以下、荒井):「2024年12月期の下方修正を踏まえ、2025年12月期はガイダンスの作り方を保守的にされていると思いますが、予想の根拠や予算の立て方について教えていただけますか?」というご質問です。

島津:昨年、第3四半期決算開示時の売上高が足りなかったため、下方修正しました。初年度での下方修正については、株主のみなさまに大変申し訳なく思っています。

初めて当社のサービスを使う、もしくは初めて設置面を増やした時、顧客の銀行口座情報という大変センシティブな情報を外部のクラウドに上げることが、社内コンセンサス的に極めて難しいため、後ろにスリップしてしまいました。それを織り込むと、注文書はもらえても、納品や社内での説得には時間がかかるというのを見越して、売上高の伸びはコンサバに見ています。

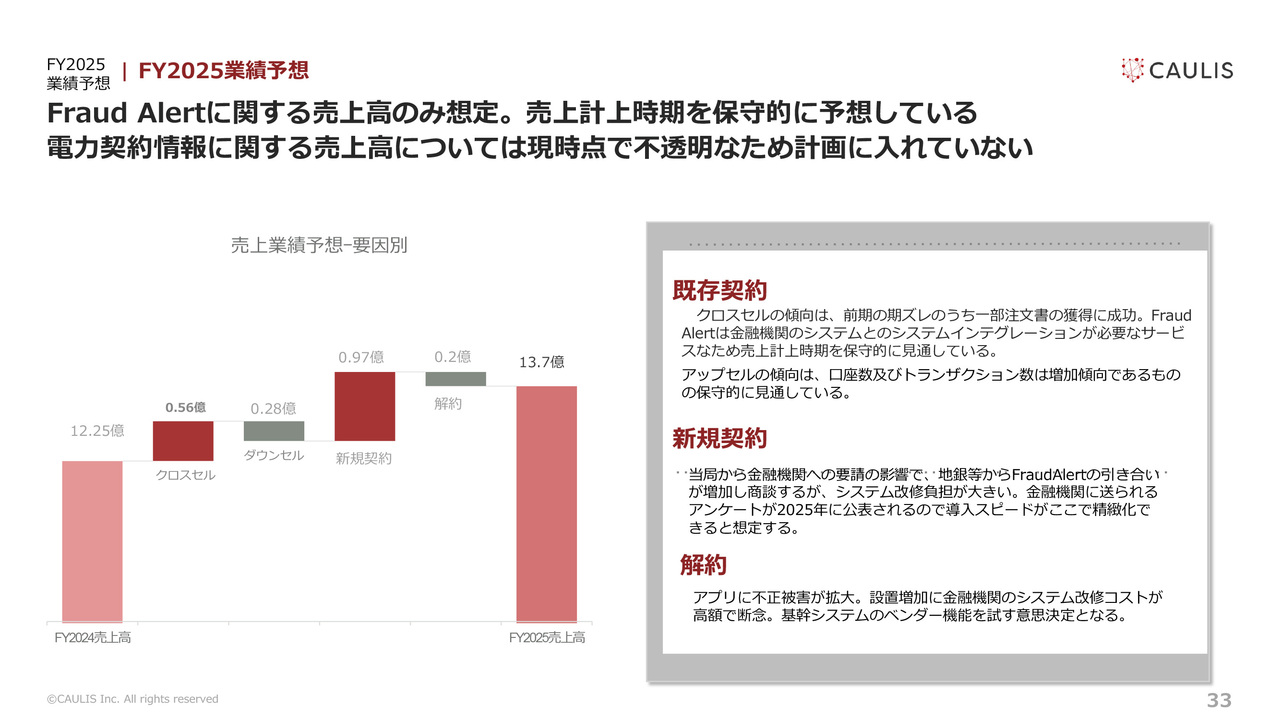

2025年12月期の計画は「Fraud Alert」だけになります。昨年12月の役員会では、入出金をモニタリングするサービスや、電力会社のサービスは、これからリリースして拡販する上でどの程度の数字が見込めるのか、コンサバに読んだ事業計画のほうがよいということになりました。2期連続の下方修正は避けたいと思っています。

関本:売上高については最低限、既存のお客さまとの引き合いを積み上げ、他にも需要があるとは思いますが、先行費用分のみ織り込んで、新サービスの売上は織り込んでいないということですね。

島津:そのとおりです。

質疑応答:クロスセルへの期待について

荒井:「2025年12月期のMRR増加要因の1つにクロスセルがありますが、前期は苦戦されました。こちらはどのくらい期待できますか?」というご質問です。

島津:実は、昨年注文をいただきながら納品待ちのものがいくつかあります。送金と口座の転売をモニタリングするというニーズと合わせて、「法人口座のインターネットバンキングを見てください」という会社が多くなっています。法人と個人とでは部署が異なりますので、個人口座部門から法人口座部門をご紹介していただき、納品待ちというケースがメガバンクで発生しています。これらについては、織り込んでいます。

関本:すでに持っている、もしくは引き合いとしてあるものは織り込んでいるということですね?

島津:そのとおりです。

質疑応答:営業利益率回復見込みの根拠について

荒井:「2026年以降は再び営業利益率30パーセント台を回復する見込みとのことですが、その根拠を教えてください」というご質問です。

島津:2025年12月期は注文の確度がかなり高くなってきているため、2026年に納品予定という案件がいくつもあります。その織り込んだ数字が反映されてくると、2026年12月期は売上が伸びていくと考えています。

また、電力会社のサービスは引き合いが多く、ハガキを送っての本人確認には年間約1,000億円ものコストが掛かります。それを下げたいという金融機関からの引き合いがあるため、電力会社のサービスで削れば削れるほど、その浮いた分で「Fraud Alert」の予算に当て込むことができます。

結果として、電力の拡販が進み、「Fraud Alert」も売りやすくなるという構造です。2026年は「Fraud Alert」の拡販と電力サービスの拡販の2つに取り組んでいくことで、利益率は相当改善するのではないかと見ています。

質疑応答:利用顧客増加の見通しについて

関本:いろいろな報告を金融庁に上げていると思いますが、御社が不正を検知している件数はどれくらいですか?

島津:全体の統計ではありませんが、あるお客さまの入出金モニタリングについて1月から9月までに数億円後半から10億円弱くらいをリアルタイムに遮断していたという事案があります。したがって、止めた金額よりも、「リアルタイムに遮断できるとこれだけ止められる」という実績が出たことは、我々にとってプラスです。

8月23日の当局からの要請文には、リアルタイムに対応しないと資金洗浄が終わって次の段階に移ってしまい、結局1,630億円のうち1,100億円くらいが銀行口座から盗まれています。1,100億円のうち、消費者に戻った金額は19億円くらいとのことです。

リアルタイムに遮断していくことが金融犯罪の抑止に極めて重要ですので、不正送金を検知するサービスをどんどん売っていかないと、みなさまが汗水流して稼いだお金が流れていってしまいます。それを防ぐ意味でも、拡販に注力していこうと日々思っています。

関本:闇に消えていってしまうお金ですからね。

島津:おっしゃるとおりです。1つの銀行で銀行口座を何十も何百も作ることはできません。例えば、もし1つの端末で何百もの口座にログインしているとなれば、これはどういうことなのかという話になり、即時遮断となります。また、日本と国交のない国や地域からは利用させないといったガイドラインが出ていますので、そこからアクセスがあった時も遮断します。

関本:聞けば聞くほど、導入したほうがよいように感じます。グローバルレベルでの収支で考えるべきですが、今後は導入を渋っている会社にどのように提案するかという戦略も必要かもしれません。今回解約があった2社やお金に余裕ができたら導入したいという企業、信金や地銀など共通機関を使っている企業の導入が増えていくイメージはありますか?

島津:アーリーアダプターであるメガバンク、ネット銀行、地方銀行に関して、「疑わしい取引の届け出がこれだけ止まった」という情報の共有が、地方銀行協会、全国銀行協会で非常に進んでいます。最初のお客さまの満足度を高めるサポートをすれば、徐々に導入が進んでいくのではないかと思います。

一例として、地方銀行のある会社が、共同で使っているシステムで最初に使った結果、月次で何十件、何百件も悪い銀行口座を見つけました。さらに、同じサービス利用行に対して「一緒に使おう」と声掛けしていただいており、我々としては大変心強く思っています。

お客さまにとっては、利用顧客が増えれば増えるほど、システムで確認できる量が増えていきますので、自社がさらに安全になるというインセンティブが働きます。これがお客さまにポジティブに働いているのではないかと考えています。

当日に寄せられたその他の質問と回答

当日に寄せられた質問について、時間の関係で取り上げることができなかったものを、後日企業に回答いただきましたのでご紹介します。

<質問1>

質問:説明資料12ページについて、これまではこのようなプラットフォームが無かったのは何故でしょうか? グローバルでも類似のプラットフォームは存在しないのか、それとも海外ではすでに存在するのでしょうか?

回答:このようなプラットフォームがなかったのは、前提としてオンプレミスではなくクラウドである必要があります。当社はちょうどクラウドが日本に本格的に普及するタイミングで創業することができました。そして個人情報保護法においてcookieが個人情報に該当する法改正があるなど個人情報の取扱いが厳しくなる中、当社では個人情報保護法の第三者提供でデータを取得することでビジネスモデルを組んでいます。

委託は顧客からデータを預かり、他社のデータと混ぜることはできません。他社はビジネスモデルを委託で組んでいる点で異なっています。グローバルで第三者提供でビジネスモデルを展開している会社はありません。

<質問2>

質問:基本的にはすべてのチャネルに入ることが多いのでしょうか? それとも、今は特定のチャネルのみの利用が多いのでしょうか?

回答:現時点ですべて(12面)に入っている企業はありません。今はインターネットとアプリの個人口座のログインが多いです。

<質問3>

質問:過去と比べると新規ARPUが低く、減少を続けています。スモールスタートに切り替えているのでしょうか? それとも大きい顧客に入り切ったのでしょうか?

回答:2022年は大手ネット証券2社とネット銀行が顧客となったので、MRRの金額が高くなりました。2023年は前年と比較すると企業規模が小さい顧客の獲得となりました。2024年は取引モニタリングの他にその前段に自行で不正利用口座がどの程度取引されているかを通知するサービスのご契約をいただいたことでARPUが下がっています。ここからクロスセルで取引モニタリングに拡大していく予定でいます。

<質問4>

質問:FATFとは何のことでしょうか?

回答:FATFとは、Financial Action Task Force(金融活動作業部会)の略称です。マネー・ローンダリング(マネロン)対策の国際基準策定・履行を担う多国間枠組みとして設立されました。FATFは、国際基準の遵守が不十分な国・地域を特定し、改善状況をモニターし、その結果を公表しています。

FATF(金融活動作業部会)と金融庁は、マネロンやテロ資金供与対策(CFT)の強化において密接な関係にあります。金融庁は、日本の金融機関や関連事業者に対し、FATFの勧告や基準を国内法令やガイドラインに反映させ、適切な対策を講じるよう指導・監督しています。

<質問5>

質問:海外クラウドプレイヤーは比較して高いということですが、これはなぜでしょうか? 価格を抑えられる理由は何でしょうか?

回答:海外クラウドプレイヤーの販売価格が高いのは、グローバル化とサイバー攻撃の頻度と巧妙さが増して、これにより企業は高度なセキュリティ対策が求められ需要もあります。加えて海外の場合、セキュリティが脆弱で事故があった場合の訴訟リスクは日本と比較すると各段と高いです。そのリスクを抑えるために、それに見合った価格になっています。

<質問6>

質問:直近実績と市場ポテンシャルとを並べた時、市場の需要も強く、必要性が高い中で、この1年間伸びが少し縮小した点が気になりますが、どのような背景でしょうか?

回答:大きな理由として2つあると考えています。1つは犯罪者の攻撃の変化に応じて金融機関のやるべき優先順位が変化してしまう点、もうひとつはメガバンクやネット銀行と地銀は異なり、システムを複数社で共同利用しており、個別カスタマイズすると改修に億を超える多額の費用が生じるため、導入に時間がかかっています。

<質問7>

質問:電力契約情報に関する部分のポテンシャル(単価、引き合い、限界利益率など)は、どう考えるのが良いでしょうか?

回答:電力契約情報を活用したサービスは2つあります。「不正口座開設防止サービス」と「継続的顧客管理サービス」です。特に「継続的顧客管理サービス」については金融機関においてすでに予算化されているので、ポテンシャルは高いと考えています。加えてクレジットカード業界にも横展開できると考えています。

UI銀行とセブン銀行と実証し有効な結果が出ていますので、ニーズがあることは確認できています。そして「Fraud Alert」の取引モニタリングと違いシステムインテグレーションが不要であるため、すぐに売上を計上できるサービスとなります。

<質問8>

質問:FY2025では電力契約情報関連を織り込まず減益となりましたが、今後増益と先行投資のバランスはどう考えていますか?

回答:2028年のFATF審査に備え取引モニタリングの仕組みを金融機関は構築する必要性があります。この需要を取り込むべく、当社も人員強化する意思決定をしました。この人員増は2025年の一過性と考えており、2026年以降は5名程度の純増に戻る予定です。

電力における売上高は相手があり、電力送配電会社の10社との契約となることから、いつ契約締結できるか期日を予想することが困難であったのでかなり保守的にしましたが、今後の増益と先行投資とのバランス次第ですが、課題がなくなればニーズは確認できていますし、リードタイムも短いため売上に寄与し高利益率の体質になると考えています。

<質問9>

質問:金融機関における「Fraud Alert」のシェアを教えてください。

回答:47契約のうち29社が金融機関です。金融機関は銀行からノンバンクまで幅が広いため、シェアはほとんど取れていないと思います。

<質問10>

質問:決算説明会資料33ページの「解約アプリに不正被害が拡大。設置増加に金融機関のシステム改修コストが高額で断念。基幹システムのベンダー機能を試す意思決定となる。」とは何でしょうか? すでに今期も解約を見込んでいるのでしょうか?

回答:今期も解約を見込んでいます。その理由は記載のとおりで、「Fraud Alert」をアプリに広げようと顧客サイドでも奔走いただきましたが、Sierからの見積りが高額で断念されました。

<質問11>

質問:2025年第1四半期にまとまった数の人員増加の見通しだが、入社が確定しているのか?

回答:確定し、すでにご入社いただいている方もいらっしゃいます。退職者が発生したこと、一部内定者の入社時期が後ろにスライドしたり、内定者のご辞退があったこともあり、予想よりビハインドして着地すると想定しています。

<質問12>

質問:IR体制が不十分ではないでしょうか?

回答:昨年1名IR担当を採用しました。もう1名追加で採用を開始しました。

<質問13>

質問:社内でのコミュニケーションに問題がないでしょうか? 地銀とのビジネスに遅れが生じているのも、社外および社内におけるコミュニケーションがしっかりできていないのではないかと懸念しています。

回答:コミュニケーションに課題がないことはありません。よくも悪くも40名の規模ですし、社長との距離も近いため、社長の考えを大手と比べると直接聞く機会は多いと考えています。

しかしコロナ禍をきっかけにリモートワークが浸透し、文字やオンライン会議でのコミュニケーションが多く、対面でのコミュニケーションでしか得られないメリットもあると考えています。社外に対しても同様なことが言えると思いますのでコミュニケーションについては見直すきっかけにしたいと思います。

<質問14>

質問:コミュニケーションが不足していないとしたら、人材が揃っていないのではないでしょうか?

利益率の高さはすばらしいですが、人件費をタイトにしすぎていないか心配しています。私自身、某ベンチャー企業で金融機関との提携を担当していましたが、非常に特異な業界なので、事情に通じている方とそうでない方では、展開の仕方に大きな差が出ると思われます。

営業担当の採用を企図されていると思いますが、業界に精通し、強いコネクションを持っている方を担当にしている、あるいは担当として採用しようとしているなどあるでしょうか?

回答:人材は不足していると思っています。2025年は人員を増加していきます。

当社のビジネスは業界特化であるためすぐに戦力化できず、ある程度教育が必要となります。営業ですが、AMLの知識があること、ITの知識があること、業界のことを知っていることの3つがどれだけ重なる人材を採用できるかですが、この3つが揃っている人はなかなか市場にいません。この3つが揃っていたらすぐに採用します。そうでなければ教育して即戦力化することで、増員していく予定です。

<質問15>

質問:上場前と後で変化はありましたか?

回答:金融機関に対する認知度は上がったと思います。また、採用にも寄与し、自己応募により優秀な人材が採用できるようになりました。

<質問16>

質問:マネロンの精度はどのくらいでしょうか?

回答:マネロン口座の検知率を確認されたい、とご質問を受け止めました。

企業さまによって、精度はまちまちであるため、具体的な数字は申し上げにくく、申し訳ありません。

運用方法をご説明しますと、最初の不正手口を検知するルールを見つけた際に、これを適用すると、それを迂回する手口攻撃に変わり、イタチごっこになります。そのため頻度を高く手口分析を行い、ルールのご提案をしていく、ということが重要になります。

新しい打ち手を高頻度で、打つことのできる企業さまでは、相対的に不正の攻撃が減っていく(別の会社に対して、攻撃の矛先が変わる)ということで、マメなお客さまとの答え合わせが精度を上げることと、攻撃を抑止することにつながります。日々、お客さまとの会議で、有効なルールの模索と、不正の被害の把握をしていくことが弊社の業務になっています。

<質問17>

質問:現在の導入金融機関数と今後の見込みについて教えてください。

回答:現在の取引モニタリングの導入社数は24社ほどあります。今後の見込みですが、FATFの第五次審査までに、導入速度は加速すると考えており、2026年度中の取引先を61社まで伸ばすのが目標になっています。

<質問18>

質問:イメージ的には信用情報(与信)のマネロン版のような感じというところでしょうか?

回答:信用情報は、その人の財務的な信用情報によるものですが、弊社は金融犯罪者の手に渡った口座を特定していく、というかたちになります。

大枠は2つのパターンがあり、①ご本人が転売目的で口座を開設後に、第三者に販売する(利用者は不正利用者)、②偽造免許などで、最初から不正利用者が開設するパターンです。不正を発見するために、オンラインバンキングの振る舞いをみる(転売すると、端末傾向、利用する位置情報が変わる)ということを行っています。

<質問19>

質問:先日楽天モバイルの不正アクセスの事件がありましたが、御社のシステムで防げるのでしょうか?

回答:個別の事案については語るのが難しく、申し訳ありません。

一般論でいうと、同一の端末が、不特定多数のIDとパスワードを入力して、不正アクセスを行う行動は弊社のサービスで検知が可能となります。

<質問20>

質問:信用金庫の場合は信金中金との契約になるのでしょうか? それとも個別なのでしょうか?

回答:現在、複数の信用金庫さまとお話ししておりますが、個別になるのではないかと考えています。