今回は小林製薬<4967>を改めて取り上げます。前回、小林製薬を取り上げてから約3ヶ月が経ちましたが、そこからの進捗と、いま何が起こっているのかを解説していきたいと思います。(『 バリュー株投資家の見方|つばめ投資顧問 バリュー株投資家の見方|つばめ投資顧問 』栫井駿介)

プロフィール:栫井駿介(かこいしゅんすけ)

株式投資アドバイザー、証券アナリスト。1986年、鹿児島県生まれ。県立鶴丸高校、東京大学経済学部卒業。大手証券会社にて投資銀行業務に従事した後、2016年に独立しつばめ投資顧問設立。2011年、証券アナリスト第2次レベル試験合格。2015年、大前研一氏が主宰するBOND-BBTプログラムにてMBA取得。

紅麹問題の現状

小林製薬の「紅麹コレステヘルプ」というサプリメントを飲んだ人たちが腎臓の障害を訴えているという話でした。

特定の時期に工場で製造された商品を飲んだ人から健康被害が出ているということで、第一報の頃にはこれが原因で5名の方が亡くなられたと報道されました。

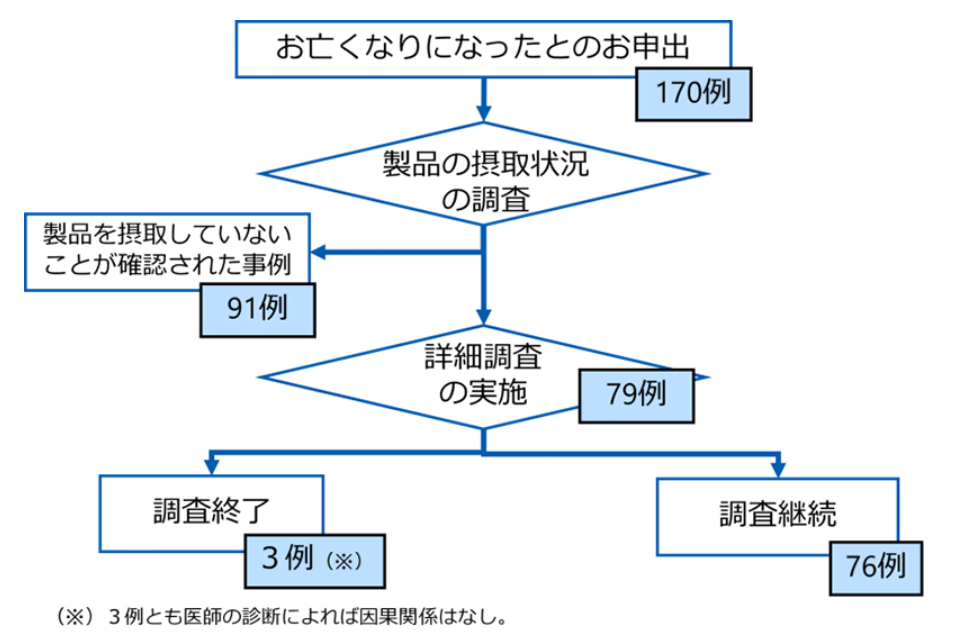

その後、多くの被害情報が寄せられ、今では170例の死亡例が集まっているということです。

しかし、小林製薬が調査を行ったところ、170例のうち、91例はそもそも紅麹コレステヘルプを摂取していないということです。

残りの79例の中の3例は因果関係が否定され、あとは調査中となっています。

厚生労働大臣としては、小林製薬からの報告が遅いということでご立腹のようです。

小林製薬の肩を持つわけではありませんが、安易に報告や公表をすることも避けるべきだと思います。

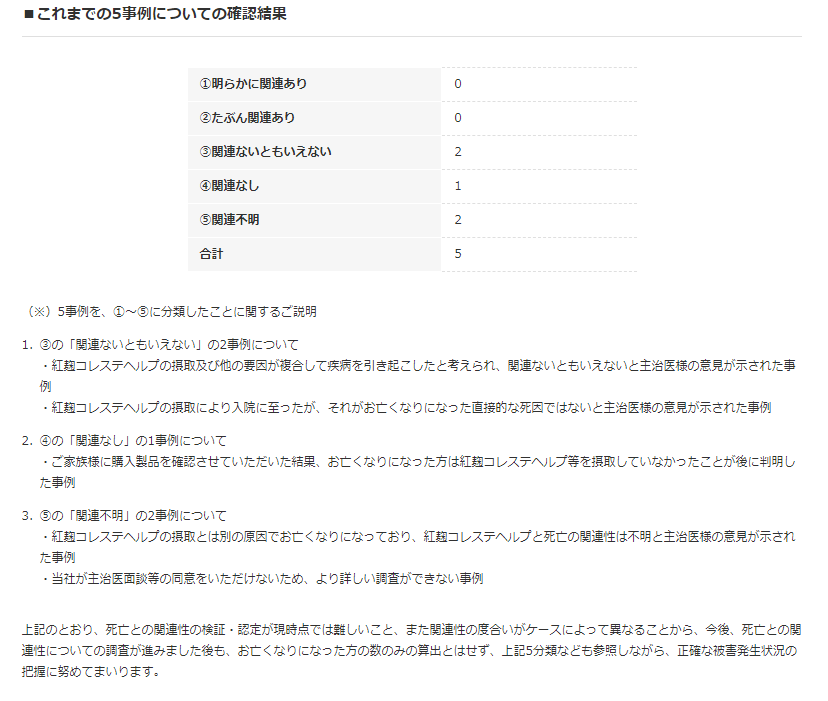

というのも、最初の5例に関する調査状況が以下のようになっているからです。

後に寄せられた170例中のうちの91例も然りですが、中にはそもそも紅麹コレステヘルプを飲んでいなかったというものもかなり含まれているということです。

明らかに関連があるという例が未だ無い状況で、厚生労働省が小林製薬に責任を負わせるというのも疑問があります。

紅麹コレステヘルプは“機能性食品”といって、医薬品でも特定保健用食品でもなく、特定の機能(コレステロールを下げる機能)があると謳ってよい商品ということになっています。

元々、健康への効能は薬機法で厳しく制限されていましたが、特定保健用食品や機能性食品によってだいぶ緩和されてきました。

そもそも機能性食品に関しては厚生労働省の管轄ですらなく、消費者庁への届出で足りるということです。

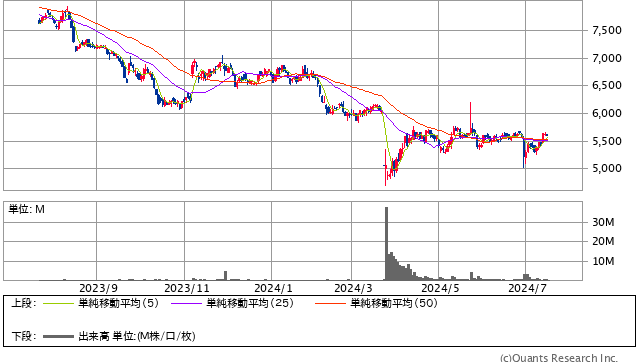

小林製薬<4967> 日足(SBI証券提供)

これは個人的な考えですが、小林製薬ももちろんもっと慎重にやるべきだったとは思いますが、行政としても審査が緩くなっていた部分があり、小林製薬の責任にしてしまおうとしているのではないかと勘繰ってしまいます。

紅麴コレステヘルプの中から「プベルル酸」という想定外の物質が見つかったということですが、プベルル酸自体が死亡の原因になることはおそらくないそうです。

一方で腎臓に障害が出た人がいることも事実なのですが、これは紅麴コレステヘルプの主成分として含まれる「モナコリン」という物資が、コレステロールを下げる効果があるものの、副作用として腎機能障害を起こす可能性があるということです。

モナコリンはアメリカでは「医薬品」として厳しく管理されているのですが、日本では医薬品に指定されておらず、小林製薬は機能性食品として売り出していました。

健康被害が腎機能障害だということを考えると、このモナコリンの量に問題があったのではないかという印象がぬぐえません。

小林製薬としては、規制されているものではないので法律に違反しているわけではなく、しかし厚生労働省や行政側としては、認可したものが問題を引き起こしたということで、責任は認可した行政側にあるのではないかと思えてしまいます。

厚生労働省は、プベルル酸以外の物質も検出されたという話もしていますが、これは論点ずらしのようにも感じられます。

認可していない成分が入っていたのであれば小林製薬に責任を負わせることもできそうですが、認可したものが原因となると行政の問題となってしまうからです。

Next: 悪い企業には見えない小林製薬……投資家が持つべき視点は?