日本のメディアの報道では、自由主義と専制国家との戦いというような、分かりやすい図式での解説が用意されている。そして、事実と、「かつての帝国復活をめざすロシア」というような観測とが混在しているために、かえって実情が見えにくくなってしまっている。米国内では、ロシアに同情する声も出ているという。ロシア制裁により欧州の天然ガス供給のロシア依存を下げることで、確実に潤うところがあるという見方もある。(『相場はあなたの夢をかなえる ー有料版ー』矢口新)

※本記事は、矢口新氏のメルマガ『相場はあなたの夢をかなえる ー有料版ー』2022年2月28日号の一部抜粋です。ご興味を持たれた方はぜひこの機会に今月分すべて無料のお試し購読をどうぞ。配信済みバックナンバーもすぐ読めます。

1954年和歌山県新宮市生まれ。早稲田大学中退、豪州メルボルン大学卒業。アストリー&ピアス(東京)、野村證券(東京・ニューヨーク)、ソロモン・ブラザーズ(東京)、スイス・ユニオン銀行(東京)、ノムラ・バンク・インターナショナル(ロンドン)にて為替・債券ディーラー、機関投資家セールスとして活躍。現役プロディーラー座右の書として支持され続けるベストセラー『実践・生き残りのディーリング』など著書多数。

米国ではロシアをかばう声が出ている?

ロシア軍がウクライナに侵攻、戦闘は26日までに首都キエフに及んだ。

この侵攻は、ロシアのこれまでの“大義名分”だった「クリミアはソ連時代に同じ国だったウクライナに移管したもの。住民の大半はロシア人」というものや、「東部ウクライナの住民の大半はロシア人。ロシアへの帰属を望んでいる」というものを大きく逸脱するものだ。

これは一歩間違えば、ロシアの西側への拡大の布石とも見なされかねず、世界大戦にもつながりかねない危険な賭けだとも言える。

にもかかわらず、米国には「責任はわたしたちにある」という見方や、「プーチンの対応は自然な反応だ」だとの理解を示す有力者たちがいるという。

その記事を日本版フォーブスから抜粋して紹介する。

ウクライナ危機をめぐって米国の保守派からは、ロシアのウラジーミル・プーチン大統領の行動を称賛したり、ロシアの置かれている立場に理解を示したりする声も出ている。

ドナルド・トランプ前大統領は22日、保守系ラジオ番組「ザ・クレイ・トラヴィス&バック・セクストン・ショー」に出演し、プーチンがウクライナ東部の分離派支配地域を国家承認したことを「天才的」と称賛した。プーチンのことを「じつに抜け目のない男だ」とも評した。<中略>

保守派のコメンテーター、キャンディス・オーウェンズも同日のツイートで米国の対応をやり玉に挙げ、米国人はロシアとウクライナで「実際に」起きていることを知るために、プーチンの演説の原稿を読んでみてほしいと呼びかけた。ウクライナが北大西洋条約機構(NATO)に加盟する可能性がロシアの脅威になっているとの認識も示し、「責任はわたしたちにある」とも主張した。

出典:ウクライナ危機、米国の保守派にはロシア擁護論も – Forbes JAPAN(フォーブス ジャパン)(2022年2月25日配信)

東側に拡大してロシアを追い詰めた「NATO」の歴史

ロシアに敵対している米国にいながら、どうしてこのような見方が出てくるのだろうか?

相場では常に、売り手と買い手とが相対しているが、次の動きを少しでも予測したいなら、買い手の自分の見方だけでなく、売り手の事情や意欲をより正確に知る必要がある。

そこで、ソ連崩壊後のNATOとロシアを巡る主な出来事を、ウキペディアを参照に時系列的に並べてみる。

1991年3月:NATOに対抗するワルシャワ条約機構解散。

加盟国:ソ連、ブルガリア、ルーマニア、東ドイツ、ハンガリー、ポーランド、チェコスロバキア、アルバニア(1968年脱退)。

オブザーバー:モンゴル、北朝鮮

1991年3月:NATOにポーランド、ハンガリー、チェコ加盟

1991年12月:ソビエト連邦崩壊により、ロシア連邦が成立

1999年12月:ロシア・ベラルーシ連盟国創設条約が調印

2004年3月:NATOにエストニア、ラトビア、リトアニア、ルーマニア、スロバキア、スロベニア、ブルガリア加盟

2008年5月:南オセチア紛争が発生。ソ連崩壊後、ロシア初めての対外軍事行動

2009年4月:NATOにクロアチア、アルバニア加盟

2014年2月:ウクライナで親米派による武装クーデター(ウクライナ革命)

2014年3月:ロシア、クリミアを併合

2015年9月:ロシア連邦軍がシリア・アサド政権を支援する直接的な軍事介入

2017年6月:NATOにモンテネグロ加盟

2020年3月:NATOに北マケドニア加盟

NATOは軍事同盟なので、仮想敵国がいる。1991年3月まではワルシャワ条約機構加盟国だったが、以降はソ連、そしてロシアとなった。

時系列で整理するとよく分かるのは、プーチン大統領が対外的な野望を形に移すはるか以前から、NATOが東側に拡大していったことだ。

上記に付け加えるならば、2014年2月の親米政権成立後の2014年5月にバイデン大統領(当時は副大統領)の息子、ハンター・バイデン氏が、ウクライナ最大のガス会社プリスマの役員に就任した。

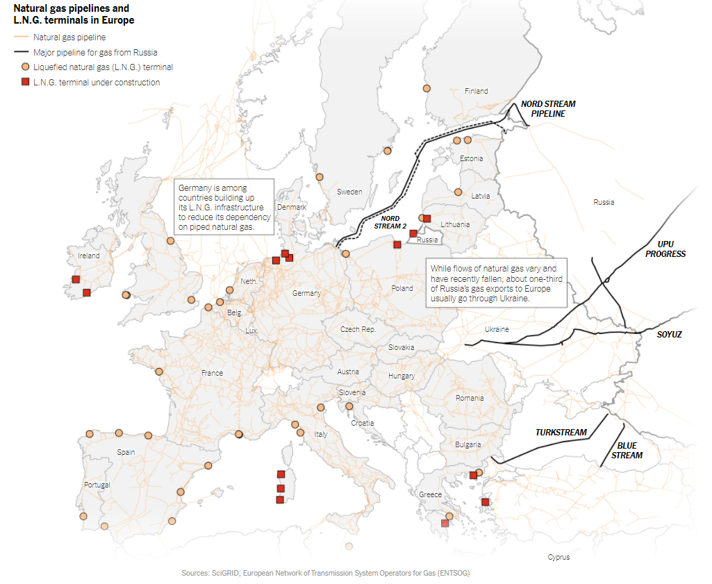

欧州は天然ガスの供給の4割ほどをロシアに依存している。2014年まではロシアから欧州への供給は、ウクライナのパイプラインを経由し、ロシアは親ロ政権支援もあって、ウクライナに巨額の使用料を支払っていた。

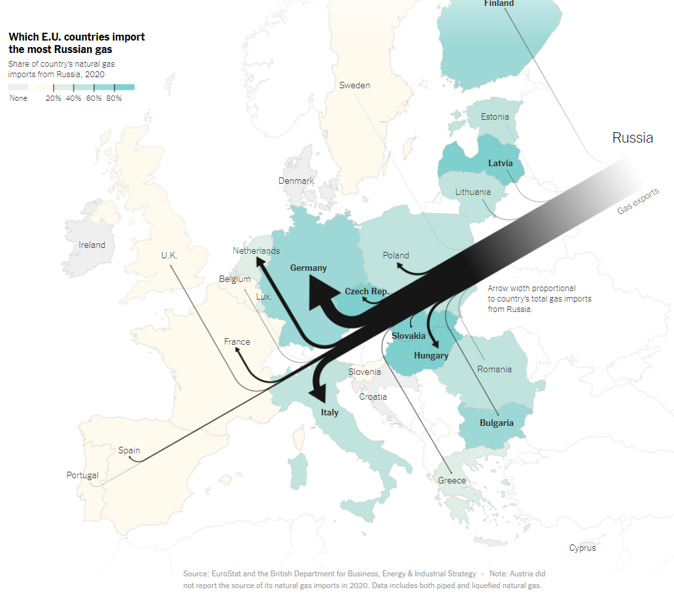

天然ガス供給のロシア依存度の高い国々(出典:ニューヨークタイムズ)

ところが、親米政権成立後は、黒海経由の海底パイプライン、バルト海経由のノルドストリーム・パイプラインを設置してウクライナを迂回、ウクライナの天然ガス収入は大きく低下した。

天然ガスのパイプラインと拠点(出典:ニューヨークタイムズ)

バルト海経由ではノルドストリーム2が設置されたが、経済制裁のため使用許可は降りない見通しとなった。つまり、ウクライナのガス利権は辛うじて守られることになる。

Next: NATOに追い詰められていたロシアの現実