7日未明のFOMC議事録では、3月の0.25利上げ時に「多くの」当局者が0.5%利上げを考えていたが、ウクライナ戦争が勃発したことで、ブラードのみが0.5%利上げを主張するに至ったことが明らかになった。つまり、ウクライナへの武力行使がなければ3月も0.5%利上げだったということだ。(『新天地の株式投資日記』)

※本記事は有料メルマガ『新天地の株式投資日記』2022年4月7日号の一部抜粋です。興味を持たれた方は、ぜひこの機会に初月無料のお試し購読をどうぞ。実際に配信されたサンプル号もお読みいただけます。

プロフィール:新天地

祖父の影響で子どもの頃から株の売買を行う。証券会社で自己売買業務を経験後に退社、現在はデイトレーダー。メルマガでは主に脱初級・中級者向けに、東証・NYの市況(市場雑感)、相場の考え方、取引手法などを解説。一般に書かれることが少ない空売り戦略や取引アルゴリズムに関してもプレーヤーの立場から丁寧にフォローする。

FOMC議事録公開でグロース下げ幅広がる

6日のアメリカ市場も下げて引けた。

NYダウ:3万4,496 −144(−0.42%)

NASDAQ:1万3,888 −315(−2.22%)

FOMC議事録(3月分)要旨発表前から市場は昨日のブレイナード発言などを受けて「過去30年で最速の利上げと金融縮小」を覚悟しだした(グリーンスパンFRB議長が1994年に3%だったFFレートを94年2月から95年2月にかけてほぼ一年で6%まで引き上げたことがある。この時は7回の利上げが行われ、2度目の利上げと6度目の利上げで急落したものの、終わってみればトータルでは株価は上がっている)。

さらにFOMC議事録では3月の0.25利上げ時に「多くの」当局者が0.5%利上げを考えたがウクライナの戦争によって、ブラードのみが0.5%利上げを主張するに至ったことが明らかになった(つまりウクライナへの武力行使がなければ3月も0.5%利上げだった)。事前に知られていたよりもFOMCがインフレに対して強硬だったことが明らかになったことで、改めて金融縮小と早いペースでの利上げへの警戒感が強まっている。

何度も書くけど、必ずしも利上げ局面で株価が下がるわけではないが、予想より速いペースや大きな利上げ幅の時、株価は調整色を強めるという経験則がある。

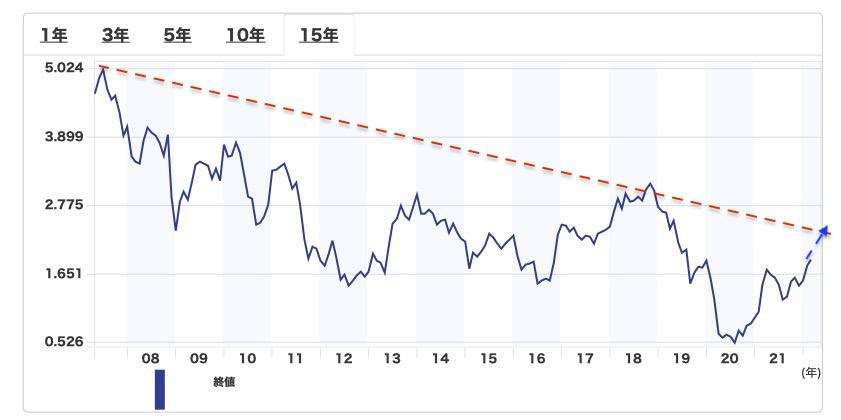

債券市場で10年債は一時2.66%まで利回りを大きくした。またこれによって40年続いてきた金利低下トレンドラインを上に突き破ったと評価され始めてもいる(一方で2年10年の逆イールドは解消されてもいる)。

1年債や2年債の利回りからは、FRBが予定する年内6回のFOMCのうち、3回で0.5%利上げ、3回で0.25%の政策金利(FFレート)利上げを行う計算になるだろう。年末には2.5%のFFレートが期待されるということになる。さらにシティなんかは今年末2.75%を予想(4回の0.5%利上げ2回の0.25%利上げ予想)してるね。

マイクロソフトが3.6%安するなどGAFAMは売られた。

どうしてもナスダックが下がる時は指数に負けないためにも時価総額が大きな株から売られやすい。またアマゾンの下げが3.2%と大きくなっているのは労働組合問題(人件費などのコスト問題につながる)と個人消費減速懸念。

メタ3.7%安、アルファベット2.9%安ととにかく時価総額の大きな銘柄をリスクオフで売ってきたと言える。

エヌビディアが5.9%安、AMD2.9%下げ、クアルコム4.2%とロジックと通信半導体株への弱気リポート(バークレイズとJPモルガン)に端を発した半導体安も止まらない、一部アナリストが先週末に出してきたPCとスマホの需要減衰予測を市場がまだ消化しきれていない。どんどんと下げが広がっていく。

SOX指数は2.3%下げ。レンジの下限が見え始めた。ここを守れるかどうかは相場全体への影響もかなり大きいだろう。

ソックス 日足

エヌビディア 週足(SBI証券提供)

AMD 週足(SBI証券提供)

クアルコム 週足(SBI証券提供)

程度の差こそあれ、去年の秋にピークつけてるのが共通点になる。

Next: テスラは続落も、「まあコロナでは死なないか」