NTT法の呪縛

今のNTTにとっては、 直近の国会でNTT法の改正が行われて、外国人の役員を入れられるようになったり、NTTが開発したものは公表しなければならないとされてきたものが公表しなくてもよいということになりました。

ただ、NTTの悲願としては、NTT法の廃止というところまで踏み込みたいと考えているようです。

NTT法が廃止されれば、NTTはユニバーサルサービスの呪縛から開放されます。

ユニバーサルサービスとは、固定電話サービスが利益にならなかったとしてもインフラとしてNTTが維持しなければならないというもので、NTTが電電公社の頃からNTT法によって負わされている義務です。

この義務は民間企業としては当然不利になってしまいます。

NTTはこのユニバーサルサービスという足かせから外れたいという思いがあります。

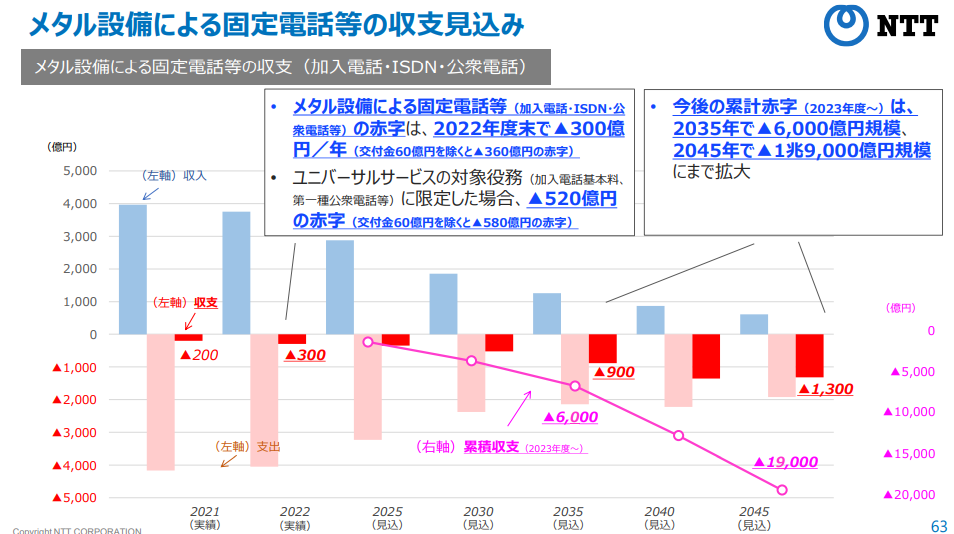

その思いが強く現れているのが3月5日に行われた説明会の資料のグラフです。

固定電話や公衆電話での「メタル設備」と呼ばれるものが、利用者が減る一方で設備の維持コストがかかり続け、損失が膨らんでいくということをNTT自身が言っています。

このままいくと、2045年までに累積で1.9兆円の損失になるということです。

わざわざ損失をアピールすることには意図があり、NTTの置かれている状況を考えると、その意図というものはNTT法を逃れたいということになります。

そのために、地域通信事業のマイナスを大きく出しているのではないかと私は思っています。

今なぜNTT法廃止の議論が行われているかというと、国、あるいは自民党としては、今持っているNTTの株式を売って財源にしたいからです。

NTT法によって、株式の33%は国が持たなければならないことになっていて、売却するためにはNTT法の廃止や何らかの改正が必要ということになります。

NTTの時価総額が約15兆円なので、その33%の約5兆円を財源にできるとなれば、自民党としては放っておく手はないでしょう。

しかし、このNTT法廃止の議論は今苦しい状況に立たされています。

直近の国会までは、NTT法は今後廃止に向けて議論するとなっていたものが、廃止も“含めて”議論するという風にトーンダウンしています。

この議論を主導していたのが自民党の萩生田氏で、安部派であり、今回の政治資金問題でNTT法どころではなくなってしまいました。

それによって、NTT法の廃止が後ろ向きになってしまい、NTTには危機感があったのではないかと見て取れます。

それが今回の減益予想に現れたのだと思われます。