すかいらーくは、好調とは言えない?

次に、すかいらーくのビジネスについて見ていきます。業績の推移を見ると、絶好調とは言えません。

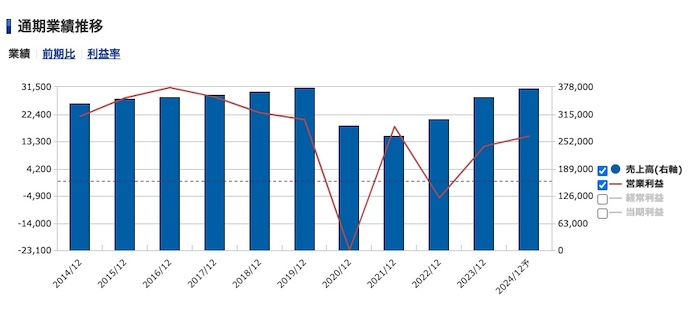

すかいらーくホールディングス<3197>通期業績推移(SBI証券提供)

コロナ禍で外食需要が消滅し、2020年には233億円の赤字となりました。その後一時的に回復しましたが、2022年はロシア・ウクライナ情勢の影響で原材料費や物流費、光熱費の高騰により再度赤字に転落しました。現在、売上はコロナ前とほぼ同じ水準まで回復しましたが、利益は今ひとつ回復していません。最大の要因は原材料価格高騰による原価率の悪化です。

2018年・2019年の営業利益が200億円前後だったのに対し、現在は150億円前後ですから、依然として苦戦していると言えます。すかいらーくはコストアップの要因を抑制するために様々な取り組みを行っています。例えば、大量購買長期契約による原価低減や、生産物流拠点の効率改善などです。

すかいらーくのグループ店舗数は、コロナ前の2019年は約3,200店舗でしたが、2023年末時点で2,976店舗です。不採算店舗を閉店し、現在は再度出店を加速させる目標を掲げています。2027年には約3,300店舗に増やす計画です。また、セルフレジ展開や配膳ロボット、テーブル端末の導入により、従業員の負担軽減と顧客の利便性向上を図っています。

さらに、既存店の最適化も行っています。消費者動向や人口変動を分析し、より適したブランドへの業態転換を行っています。例えば、バーミヤンだった店舗がガストに変わるなど、グループ内でブランド変更を行っています。また、各種プロモーションやメニューの変更、値上げによって客単価の増加も図っています。

店舗増加で苦い経験

このように、既存店の業態変更と新規出店の加速によって成長を目指していますが、過去には同じ戦略で業績悪化によって最終利益が130億円の赤字となりました。当時の店舗数は約4,600店で、店舗拡大が利益確保に繋がらず苦戦しました。結果、経営陣による企業買収(MBO)によって上場廃止、米ファンド大手のベインキャピタルの傘下に入り経営再建を進めました。

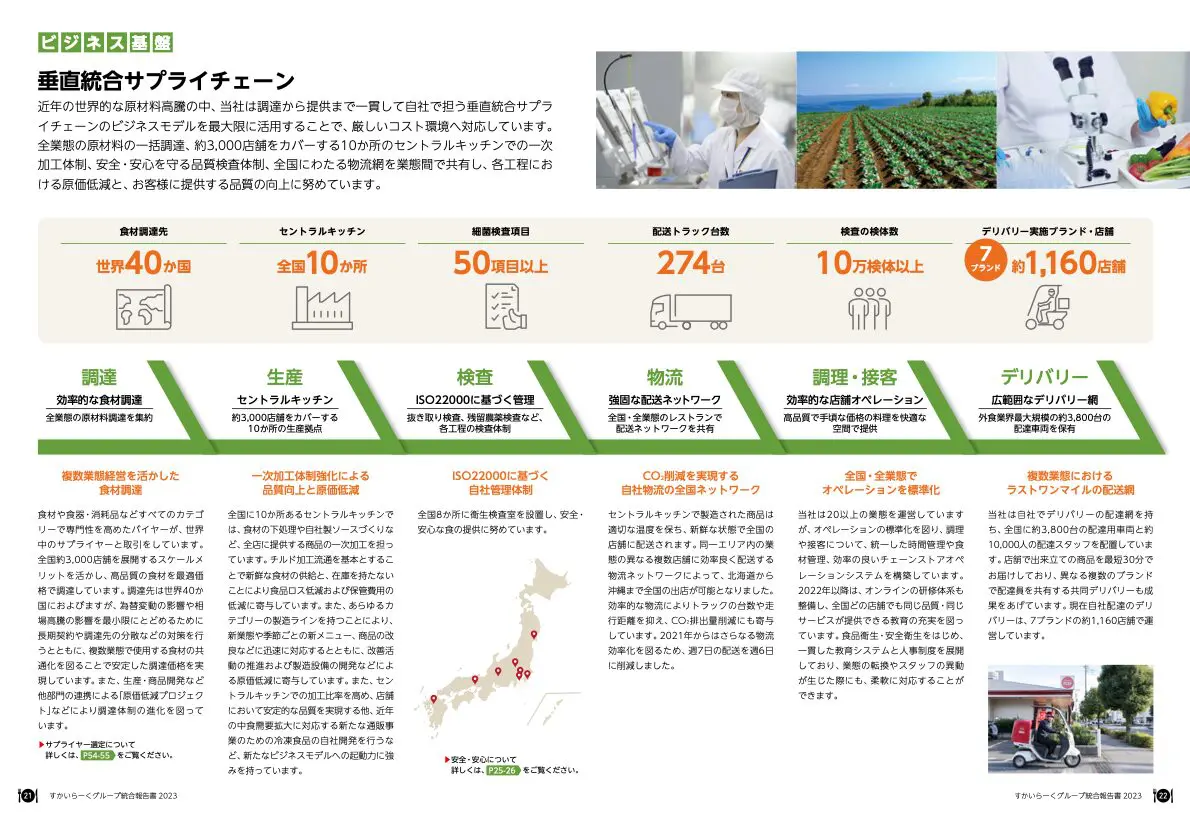

現在は、原材料の調達から消費者に料理を届けるまでの効率性を重視した経営に舵を切っているため、新規出店の拡大戦略も適切にコントロールできれば成長に寄与する可能性があります。 資料を見る限りは、原材料の調達から 消費者に料理を届けるまでの様々なところで、 効率性を考え、それをコントロールしている様子がわかります。

出典:統合報告書