あなたの口座は大丈夫?まずは現状確認を

この話を聞いて不安になった方も多いでしょう。まずはご自身の証券口座にログインし、身に覚えのない取引や株の購入履歴がないか確認してください。取引履歴を見れば一目瞭然です。テスタさんのケースのように、注文してもすぐに取り消された場合でも履歴が残っていることがあります。

もし、明らかに身に覚えのない取引が確認された場合は、一刻も早く証券会社に連絡してください。

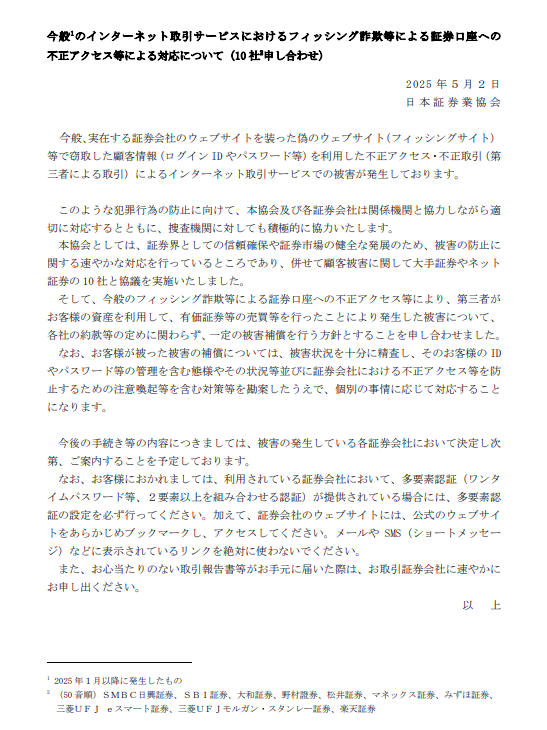

これまでは、証券口座の不正被害があっても、証券会社側に責任がないとして補償しない姿勢のところもありました。しかし、被害が拡大しすぎたため、このままでは証券業界全体の信頼が失墜するとの懸念から、一定の被害補償を行う方針が日本証券業協会を通じて打ち出されています。

ただし、この補償を受けるためには、顧客側の対応や証券会社側の対策などが勘案されることになります。被害状況を十分に精査した上で、個別の事情に応じて対応が決まります。

資産を守るための具体的な対策5選

被害に遭わないため、そして万が一被害に遭った際に補償を受けるためにも、個人でできる対策をしっかり行うことが重要です。

<対策その1. ログイン履歴・取引履歴の確認>

まずはご自身の証券口座にログインし、過去のログイン履歴や取引履歴に身に覚えのないものがないか確認しましょう。特にログイン履歴を確認することで、第三者が不正にログインしていないかチェックできます。

<対策その2. ログイン通知メールの設定>

多くの証券会社には、ログインがあった際にメールで通知する機能があります。これを設定しておけば、もし第三者が不正にログインしようとした際にすぐに気づくことができます。身に覚えのない時間帯にログイン通知が届いたら、ログイン情報が漏洩している可能性が高いと考えてください。

<対策その3. 多要素認証(二段階認証)の設定>

これは最も重要な対策です。多要素認証とは、IDとパスワードだけでなく、SMSやメール、専用アプリなどに届く認証コードなど、複数の要素を使って本人確認を行う仕組みです。これを設定しておけば、たとえIDとパスワードが漏洩していても、認証コードがなければログインはできません。理論上、不正ログインを防ぐことができます。

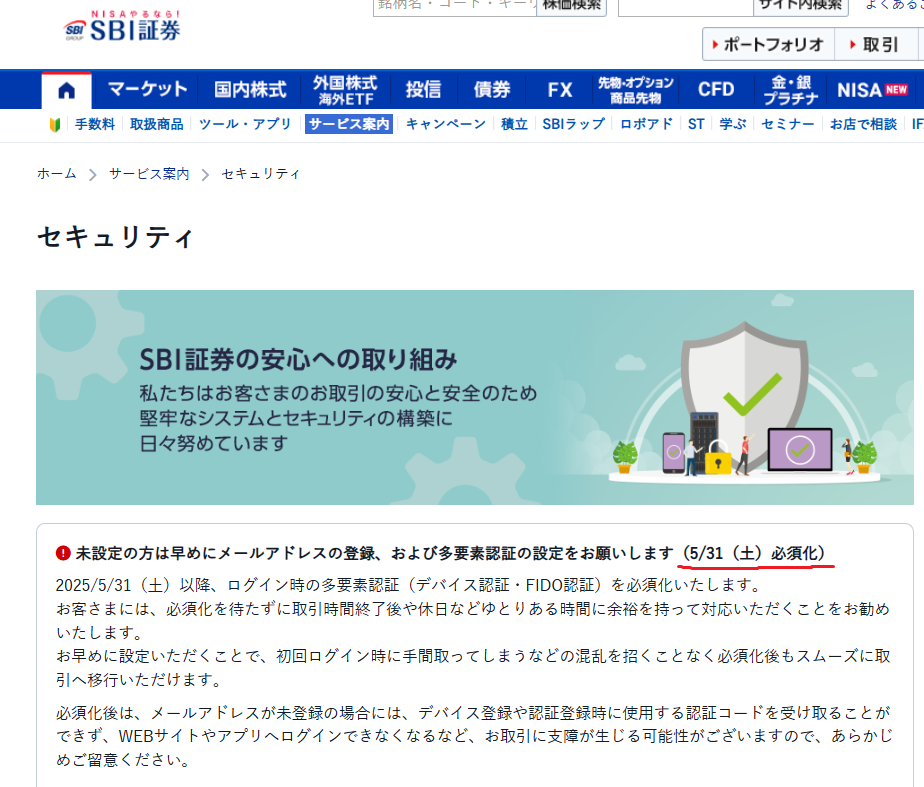

現在、多くの証券会社で多要素認証の設定が推奨されており、SBI証券のように5月31日以降必須化される動きもあります。

これは、皆さんの資産を守るためだけでなく、万が一被害に遭った際に証券会社からの補償を受けるために必要になる可能性が高いためです。証券会社としては、対策を呼びかけたにも関わらず多要素認証を設定していなかった顧客に対しては、補償しないという判断をする可能性も考えられます。多少面倒に感じるかもしれませんが、大切な資産を守るために必ず設定してください。

フィッシング詐欺などでID、パスワード、取引パスワードまで全て漏洩した場合、ユーザー側に責任があると言われがちですが、多要素認証を設定していれば、これが「最後の砦」となります。これを設定していれば、たとえユーザーに責任があるケースでも補償を受けられる可能性が高まりますし、もし証券会社側のシステム上の問題で被害が発生した場合でも、確実に補償を求める根拠となります。