世界各国から優秀な人材が集まるGoogle(以下・グーグル)。彼らは日々どのように働き、何を成長のエンジンとしてきたのでしょうか。そこには近年、国際的な産業競争力を急速に失いつつある“日本の行き詰まり”を打破するヒントはないのでしょうか。過去の記事では私が経験したグーグルの働き方を具体的に紹介してきましたが、皆さん自身や会社の働き方をより良くしていくためのヒントが1つでも2つでも見つかることを願っております。(『 「グーグル日本法人元社長 辻野晃一郎のアタマの中」~時代の本質を知る力を身につけよう~ 「グーグル日本法人元社長 辻野晃一郎のアタマの中」~時代の本質を知る力を身につけよう~ 』辻野晃一郎)

※本記事は、『「グーグル日本法人元社長 辻野晃一郎のアタマの中」~時代の本質を知る力を身につけよう~』 2023年6月2日号の一部抜粋です。ご興味を持たれた方はこの機会にご購読ください。

福岡県生まれ新潟県育ち。84年に慶応義塾大学大学院工学研究科を修了しソニーに入社。88年にカリフォルニア工科大学大学院電気工学科を修了。VAIO、デジタルTV、ホームビデオ、パーソナルオーディオ等の事業責任者やカンパニープレジデントを歴任した後、2006年3月にソニーを退社。翌年、グーグルに入社し、グーグル日本法人代表取締役社長を務める。2010年4月にグーグルを退社しアレックス株式会社を創業。現在、同社代表取締役社長。また、2022年6月よりSMBC日興証券社外取締役。著書『グーグルで必要なことは、みんなソニーが教えてくれた』(2010年新潮社、2013年新潮文庫)など多数執筆。

「悪事を働かなくてもお金は稼げる」

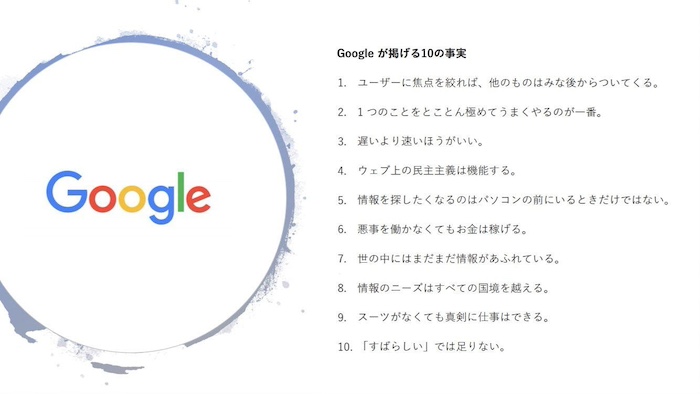

「Wisdom of crowds(集団の叡智)」は、インターネット時代の重要な概念であると同時に、民主主義の存立根拠でもあります。過去に配信したメルマガ(2023年5月19日配信号)では、グーグルがホームページに掲載する「グーグルが掲げる10の事実」という10ヵ条の行動規範の中に、「ウェブ上の民主主義は機能する」という項目があることと、グーグルでの物事の決め方や進め方が極めて民主的だ、という話をしました。

さらに、その「10の事実」の中には、「悪事を働かなくてもお金は稼げる」という項目もあります。あるいは、在籍当時しばしば使われた言葉に、「Don’t be evil(邪悪になるな)」というものがありました。まるで、小さな子どもに親が言って聞かせるようなことが、あえて行動規範の中に盛り込まれて大切にされてきたのは、一体なぜなのでしょうか。

出典:Google公式サイトより

民主主義とは、上意下達やトップダウンではなく、「民」が「主権者」という仕組みです。すなわち、物事の良し悪しを、民が主体的に話し合って判断するのが本来あるべき姿です。その反対が、専制主義や全体主義です。

以前に、東芝の不正会計や財務省の公文書改ざんを例に出しましたが、これら組織ぐるみの犯罪に共通するのは、民主主義的なプロセスが機能する余地がほとんどなかった、ということでしょう。トップダウンでの命令に現場が抗することがほぼ不可能な環境の中で、これらの悪事が発生したのです。

すなわち、当時の東芝や財務省などの組織は、民主的に機能していたのではなく、全体主義的に機能していたということが言えると思います。「Wisdom of crowds」がまるで機能していなかったのです。この状況は今でも何も変わっていないでしょうし、日本の組織のみならず、このようなスタイルの組織が未だに多いのが世の中の現実だと思います。

これに対して、グーグルでは、たとえトップからの指示であっても、それが不正につながるようなものであったり、現場が納得できないようなものであったりした場合、現場では「Wisdom of crowds」が正常に機能して抵抗するのが当たり前でした。

あるいは、自分の周囲で何か良からぬことをしている人を見つけたら、黙認することはなく、あなたは何かおかしなことをやっているのではないか、と周囲が騒ぎ出して、そこから自浄作用が自然発生的に機能していました。

具体的な事例を挙げると、グーグルは、同社のAI技術を米国防総省の「Project Maven」という、ドローンを使った軍事技術の開発プロジェクトに秘密裏に提供していました。しかし、「Don’t be evil(邪悪になるな)」にこだわる社員がこれに気付き、多くの社員を巻き込んで「グーグルの技術を軍事転用すべきではない」と猛反発。CEOのスンダー・ピチャイに抗議声明文を突き付けました。

抗議声明文には数千名の社員が署名し、抗議退社した社員も多く出ました。このため、2018年、グーグルは同プロジェクトからの撤退を余儀なくされました。たとえCEOプロジェクトであっても、現場の社員たちのWisdom of crowdsが機能して、会社の方向性を軌道修正した事例といえます。

別の事例としては、筆者の在籍中に日本法人のマーケティング担当社員が、外部インフルエンサーに見返りを渡して、新製品について好意的な記事を書かせる、という事案が発生したことがありました。グーグルは、ステルスマーケティング、いわゆる「やらせ」を固く禁じていましたので、ポリシー違反にあたります。この時にも、それを見つけた現場社員がすぐに騒ぎ出して、自浄作用が健全に起動しました。

それを受けて、我々日本法人の幹部も直ちに事実確認や全社への情報共有、再発防止アクションの検討などを進め、最終的には、米国本社のコンプライアンス部門も巻き込んだ問題解決を図りました。当時、日本法人を預かる立場としては大変残念な事件ではありましたが、内心、グーグルの自浄能力の強さに舌を巻く思いがしたものです。

社内には、人一倍正義感が強く倫理意識の高い人たちが多かった印象です。これら多くの人たちが、違反や不正に気付くと必ず声を上げるのです。仕組みやルール以前に、内部統制に必要なプリンシプルに対する意識が高かったということが言えると思います。

Next: 中期計画も事業計画もないグーグル、一体なぜ?