小米(シャオミ)が発売をした電気自動車「SU7」(スーセブン)は、たいへんな人気になり、生産が追いつかない状態になっているほどです。ポルシェのスタイリングを参考に、走りを重視したスポーツカーであることから、特に経済的に余裕のある女性からの人気が高くなっています。

その一方、走る車であることから、事故に関する報道も相次いでいます。そのほとんどは、運転ミスによるものですが、シャオミの責任が問われかねない死亡事故が発生をしました。

現在のEVには、自動運転がほぼ標準装備化されています。特に、今年になって、BYDが全車種に自動運転を標準装備し、最も安価な「海鴎」(シーガル)は、6.98万元(約140万円)という安さで、今年は自動運転が一気に普及する年になります。

SU7にも高速道路、市街地一般道の自動運転機能が搭載されています。今回の事故は、厳密には自動運転がオフにされて手動運転時に起きたものですが、その前の自動運転部分にも大きな問題がありました。

シャオミはこの事態を深刻に受け止めて、EDR(Event Data Recorder)から取得したデータをすべて捜査機関に提出しました。そのため、現在、シャオミから事故に関して情報提供ができない状況になっており、ネットやメディアでは憶測が憶測を呼び、大きな議論になっています。

憶測の部分はともかく、自動運転に関しては大きな節目となる事故です。ここで自動運転の課題に向き合って改善を進めていく必要があります。同様の問題は、いずれ日本でも起こることになります。

そこで、今回はSU7の事故についてご紹介し、自動運転の課題を考えます。自動運転のどこに課題があり、どうすれば改善できるのか、考えながら読んでいただけると幸いです。(『 知らなかった!中国ITを深く理解するためのキーワード 知らなかった!中国ITを深く理解するためのキーワード 』牧野武文)

※本記事は有料メルマガ『知らなかった!中国ITを深く理解するためのキーワード』2025年4月14日号の一部抜粋です。ご興味をお持ちの方はぜひこの機会にバックナンバー含め今月分すべて無料のお試し購読をどうぞ。

プロフィール:牧野武文(まきの たけふみ)

ITジャーナリスト、フリーライター。著書に『Googleの正体』(マイコミ新書)、『論語なう』(マイナビ新書)、『任天堂ノスタルジー横井軍平とその時代』(角川新書)など。中国のIT事情を解説するブログ「中華IT最新事情」の発行人を務める。

世界中が注目「自動運転車」による事故

今回は、シャオミSU7で発生した死亡事故についてご紹介します。

人気になっている小米(シャオミ)の電気自動車「SU7」ですが、3月29日午後10時すぎに痛ましい事故が起きました。乗っていた女性3人が死亡するという大事故です。

自動車なのですから、さまざまな事故が起きることは避けられません。しかし、今回の事故は自動運転の最中でした。後ほど説明しますが、直前で解除されているため、厳密には手動運転中の事故ということになりますが、その直前の自動運転の挙動にも問題点が指摘をされていて、シャオミの責任も問われています。

場所は山東省の徳上高速道路でしたが、通常の状態ではなく、道路工事のために車線規制を敷き、片側2車線を使った相対通行となっていました。この車線誘導にも問題があったのではないかと指摘されています。

また、ここは調査が済まないとなんとも言えないところですが、運転者の運転操作にも疑問が呈されています。とっさのことであったために仕方がないとは言え、運転操作ミスの可能性もあります。

つまり、当事者であるシャオミ(製造者)、運転者(利用者)、高速道路(道路管理者)のうちの誰かにすべての責任があるのではなく、誰もが問題があるという複雑な状況になっています。

そのため、誰かに責任を取らしたら解決するという問題ではなく、社会全体で考えなければならない問題になっています。

自動運転で交通事故は10分の1に減る?

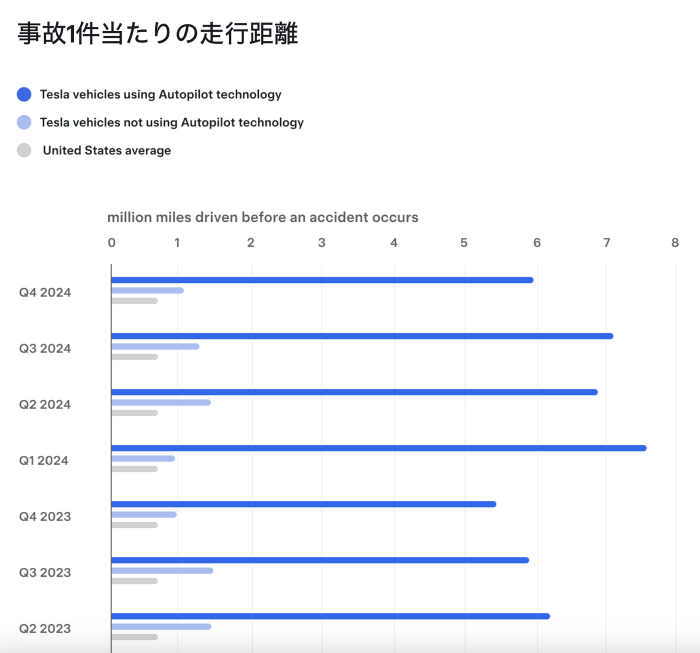

テスラの車両安全レポートでは次のようになっています。

テスラが公表しているテスラ車に関する事故レポート。青が自動運転、薄い青が手動運転、グレーは米国の平均。いずれも事故1件あたりの走行距離。長い方が安全ということになる。(引用:テスラ車両安全性レポート)

テスラの自動運転車(青)は、事故を起こすまでに600万マイル弱を走行します。米国の平均では70万マイル程度ですから、事故を起こす頻度は10分の1近くにまで減少するということです。

私たちは車を使い、その利便性を享受してきました。その一方で、自動車事故で死亡する人、怪我をする人については、仕方のないものだとあきらめているようなところがありました。しかし、それを一気に減らすことができるチャンスが巡ってきているのです。社会としても、自動運転に投資をすることは、年間数千人の命と数十万人の健康を守ることができるのですから、投資効果の非常に高い社会課題です。

しかし、日本ではそのような強い意志を感じられる政策はないようで、民間任せになっています。自動運転が普及をしていく過程では、今回のような死亡事故も起こり、そこから学んで安全対策を強化していかなければなりません。

最近の日本では、SNSの雰囲気のようなものに現実が引きずられ、政策もそれに引きずられるようになっています。自動運転の普及の過程で、このような事故が起きたりすると、そこで大きな反発が起こり、自動運転の普及が数年の間止まってしまうということが起こるのではないかと心配しています。

そこで、今回は、SU7の事故についてご紹介し、何が議論になっているのか、自動運転にはどこに問題があるのかをご紹介したいと思います。 当メルマガ 当メルマガ ではつい最近も「自動運転の課題」についてご紹介したばかりで、同じテーマが続くことになりますが、中国の自動運転の大きな節目になるできごとであるため、お伝えする必要があると考えました。

正式な調査は終わってなく、今後もさまざまな動きがあるかと思います。できれば、中国のニュースに気をつけていただき、中国がこの問題をどのように解決し、どのような対策を講じていくのかをリアルタイムで見ていただきたいと思います。