円安が進んでいますが、今後1〜2年でさらに円安が進むと見ています。なぜ円安になっているのか?その理由を知れば、投資すべき業界や企業も見えてきます。(『バリュー株投資家の見方|つばめ投資顧問』栫井駿介)

株式投資アドバイザー、証券アナリスト。1986年、鹿児島県生まれ。県立鶴丸高校、東京大学経済学部卒業。大手証券会社にて投資銀行業務に従事した後、2016年に独立しつばめ投資顧問設立。2011年、証券アナリスト第2次レベル試験合格。2015年、大前研一氏が主宰するBOND-BBTプログラムにてMBA取得。

4年8カ月ぶりの円安

円安が進んでいて、「1ドル=114円」と4年8カ月ぶりの円安ということです。

なぜこれほど円安が進んでいるのでしょうか?

これには実は科学的な背景があります。 それを理解していれば、今後どのように為替が動いていくかをある程度予想することができるのではないかと思います。

そして、この円安でどういった銘柄に影響がでるのかということについても見ていきたいと思います。

円安は“当然”

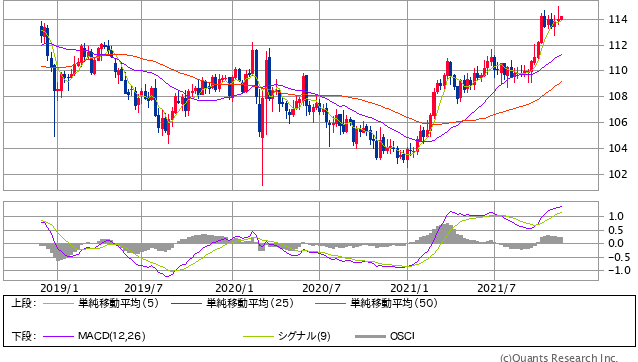

以下が米ドル/円の推移です。

米ドル/円 週足(SBI証券提供)

過去3年のチャートですが、コロナショックの時や2021年初めの頃には102円くらいまで円高が進んだのですが、そこからぐんぐん円安が進み、今では114円台とこれが4年8か月ぶりの円安となっています。

この円安には明確な背景があります。それは、次の日米の長期国債の利回りを見ると分かります。

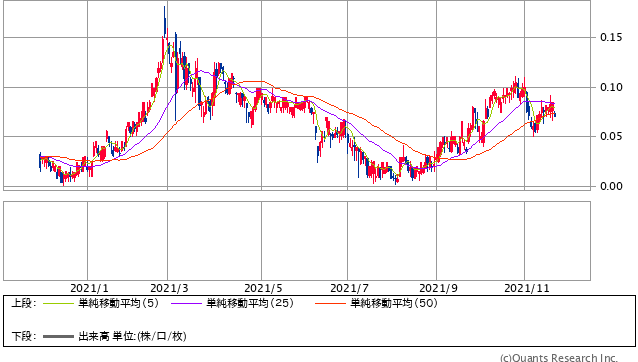

日本国債10年 日足(SBI証券提供)

米国国債10年 日足(SBI証券提供)

チャートの動きを見ても仕方ないのですが、この日本国債10年の直近値が0.070%とほぼ0です。 それに対して米国債は1.639%と高い水準になっています。

さらに、アメリカでは今この金利をもっと引き上げようという動きがあります。

というのも今、世界的な金融緩和や資源高によってインフレが進んでいます。

金融緩和は理論上でもほぼ間違いなくインフレを引き起こすものですが、もしかしたらこのインフレに歯止めが利かなくなるのではないかとも見られています。

インフレが加速していくと生活のコストが上がるので、特に株式などを持っていない低所得の人々にとって、苦しくなってきます。

アメリカの中央銀行(FRB)としては、それは何としても避けなければならないので、金融緩和を行って、金利もほぼ0にしていたものを、当初は金利の引き上げは2022年後半と言われていたのですが、これをもっと早期に行わなければならないのではないかという見通しが出ています。

このことから、アメリカの金利は、今後ますます上がっていくと思われます。

このような日米金利差が大きく影響していた時期が実は過去にもありました。アベノミクスの時です。

この時は、アメリカがリーマンショックからの経済の回復が続いてどんどん利上げしていました。 一方で日本はなかなか経済が回復せず、経済を活性化させるためにゼロ金利政策を続け、金融緩和もしました。

そのおかげで一時は1ドル130円近くにまで円安となりました。

Next: 今回の円安は喜べない?資源や原材料も上昇へ