日本は農家同士が助け合う共助の仕組みとして「JA農協」を発展させ、その勢力の維持を図ってきた。しかし、そんな農協のせいで、日本の農業が守られてしまい、それがアメリカの農家のビジネス拡大にとっての大きな障害となっているというのがアメリカの主張だ。進次郎は「JA農協」を解体し、市場の合理性に農業をゆだねる方策を推進してきたが、これも基本的に日本農業の自由化を求めるアメリカの強い意向に従ったものだと言える。

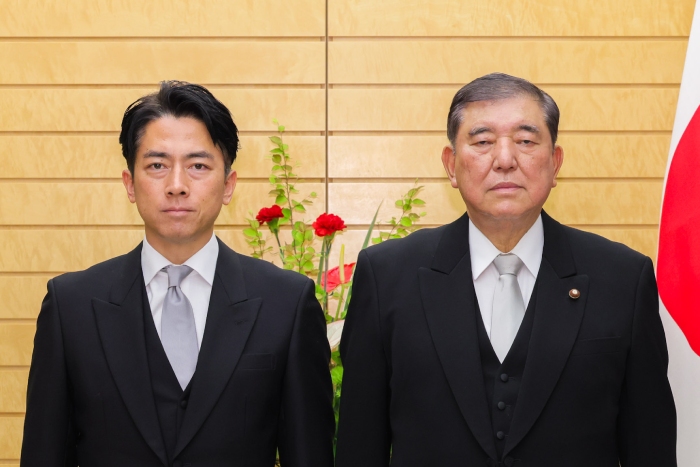

他にも、アメリカの「ウーバー」が求める「ライドシェア」の導入にも非常に積極的だ。このように進次郎は、かなり早いうちから「ジャパン・ハンドラー」の実質的な子飼いとして日本の政治家になったような人物だと言える。そのような小泉進次郎が将来日本の首相になったとき、父親の小泉純一郎と同じような極端な対米従属路線へと舵を切る可能性はあるだろう。

「ジャパン・ハンドラー」の総入れ替え

しかし、現在は小泉純一郎の時代とは根本的に異なっているのも事実である。リチャード・アーミテージとジョセフ・ナイはすでに故人となった。また、ジェラルド・カーティスは完全に引退し、マイケル・グリーンもかつてのような影響力はない。現在のトランプ政権では、従来の「エスタブリッシュメント型ジャパン・ハンドラー」は影響力を失っている。「CSIS」も存在はしているものの、トランプ政権にはなんの影響も及ぼしてはいない。政権の外交政策立案からは、ほぼ排除された状態だ。

代わりに、エルブリッジ・コルビー(国防次官)やマイケル・ポンペオ(元国務長官)のような人物が日本の政治家に接近し影響を与えていると考えられている。

コルビーは、「日米リーダーシップ・プログラム(USJLP)」のメンバーとして、日本の政策立案者とのネットワークを持ち、日本の政治家と接触し、日本の防衛費をGDPの2%から3%へ引き上げるべきと主張している。日本が防衛力の近代化を急ぐ必要があるというのが、彼の主張だ。コルビーは、現行の日本の増額計画では中国や北朝鮮の脅威に対処できないと述べている。

一方、すでにポンペオは政界を引退しているものの、日本の政治家と比較的頻繁に接触している。2024年1月、ポンペオは日本の木原防衛大臣と会談し、日米同盟の重要性や地域の安全保障状況について意見交換を行っている。また、2024年7月、ポンペオは日本製鉄の米国子会社買収に関するアドバイザーとして起用され、日米経済関係にも関与している。

これらの活動から、エルブリッジ・コルビーとマイク・ポンペオは、現在のトランプ政権下で日本の政治家や政策立案者に影響を与える主要な人物として位置づけられている。

さらにシンクタンクも、「CSIS」から、トランプの政策的なバックボーンである「ヘリテージ財団」や「ハドソン研究所」に移行している。「ヘリテージ財団」は日本の政治家に日本の再軍備や米国製兵器の購入を後押し、一部日本の右派政治家との関係を築いている。また「ハドソン研究所」は、経済・軍事での中国封じ込めを強調し、ルイス・リビーやケネス・ワインスタインといった研究員たちが日本の政治家と交流している。

また、キリスト教保守系団体も日本の政治家にアプローチしているようだ。トランプ政権に影響力を持つのは福音派系の団体だが、日本の宗教右派や道徳保守層との連携を試みる動きが報告されている。それらは、統一教会系ネットワークや宗教右派の組織だ。選択的夫婦別姓の反対など、日本の伝統的な「家族の価値」の維持に向けた政策を支援している。

そして日本側だが、高市早苗や安倍派の議員たちがそうした人物たちとの接点を持つことが多い。トランプ政権では、安全保障、移民、価値観外交などで米国保守派と一致する主張を取ることで、直接的・非公式チャネルでの関係の構築が進んでいる。

このように、現在の「ジャパン・ハンドラー」は、従来のエリート外交ではなく、「保守思想による連帯」、「中国への警戒」、「宗教・道徳的価値観の共有」などを基軸に再編されている。主にエルブリッジ・コルビーや「ヘリテージ財団」の関係者が、「ポストCSIS時代のジャパン・ハンドラー」として影響を持ちつつあると言える。