日本M&Aセンターを始め、M&Aの仲介を行う会社の株価が下がっています。これらの会社はこれまで絶好調で株価も上昇してきましたが、ここに来て河野行政改革担当大臣の発言があって、株価が大きく下落してしまっています。果たしてこの株価下落は逆張りの好機となるのか?今後の展望について解説します。(『バリュー株投資家の見方|つばめ投資顧問』栫井駿介)

株式投資アドバイザー、証券アナリスト。1986年、鹿児島県生まれ。県立鶴丸高校、東京大学経済学部卒業。大手証券会社にて投資銀行業務に従事した後、2016年に独立しつばめ投資顧問設立。2011年、証券アナリスト第2次レベル試験合格。2015年、大前研一氏が主宰するBOND-BBTプログラムにてMBA取得。

拡大するМ&A市場「利益相反」問題とは?

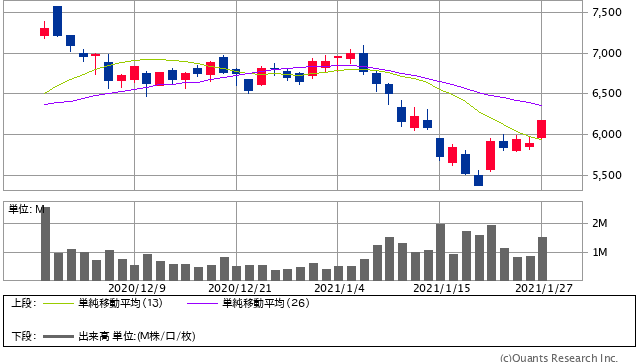

日本M&Aセンターの株価は、この年末年始をピークに7,000円ぐらいあったところが、1月19日時点で17%下落しました。その間、市場は好調でしたから、個別の要因があったということが考えられます。

日本M&Aセンター<2127> 日足(SBI証券提供)

その要因というのが、河野行政改革担当大臣の発言です。

※参考:M&A仲介企業の株価下落、手数料両取りに「利益相反」問題の指摘 – Bloomberg(2021年1月12日配信)

河野行政改革担当大臣は菅政権の懐刀とも言われているのですが、歯に衣着せぬ発言で有名です。その人がM&Aを仲介する会社が両手取引を行っていて、これがその企業を売ったり買ったりする人たちにとって利益相反になっているという風に指摘をしています。

両手取引と言いますと、ざっくり言うと売り手企業と買い手企業両方共のアドバイザーになって、双方から手数料をもらうという形になっています。

しかし、アドバイザーという立ち位置の上では、これは必ずしも売り手や買い手の為になっていないのではないかということで、中小企業庁が全国の後継者不足に悩む中小企業に、このM&Aのやり方に注意を促しています。

では、そもそもこのM&Aとは何なのか、またこの日本M&Aセンターと何なのかということについて考えてみたいと思います。

企業合併・買収は増加傾向に

近頃になってよく聞かれるようになった用語ですけれども、このM&Aは日本語でいうところの合併・買収ということです。すなわちある企業がある企業の主に株式を買って、買われた企業の会社の経営主体が変わるというものです。

大きな企業ではニュースになるのですが、これが中小企業でも活発に行われています。

その最大の理由が「後継者不足」ということになります。団塊の世代なんかが小さい企業を作ってどんどんは大きくしてきて、事業を続けてきましたが、やがてはそこの創業社長が年老いて、そろそろ誰かに事業を譲らなければならないという局面がやってきます。

しかし自分に子供がいなかったり、あるいは子供にがいたとしても継ぐ気がなかったり、あるいはこの継がせるような楽な仕事ではないから継がせたくないという人も少なくないと言われています。企業としてはずっとやっていて取引先や従業員もいますから、いきなりやめるわけにもいきません。

そこで活躍するのが、その会社を引き継ぐ別の会社に売ってしまって、その別の会社が引き継ぐというやり方です。

これをすれば別の会社を経営しているという実績がありますから、買われる企業にとっても経験があるところに任せるということなので安心ができますし、買う方の企業にとっても同じ事業をやっているのなら事業拡大ということになります。少し周辺の事業を行っているということになれば、ますます事業領域を拡大、さらにはシナジー効果ということもあって、今後の事業を成長させる上に必要な1つのパーツという風になっていきます。

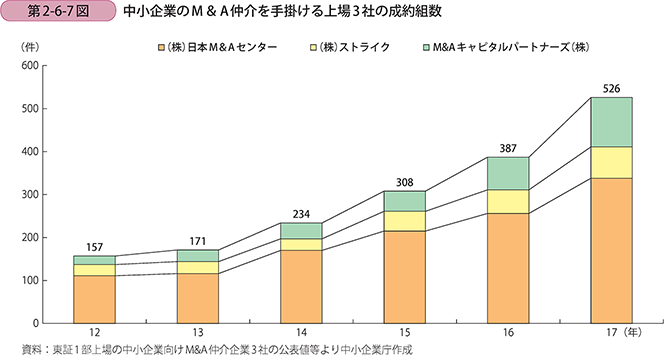

これを受けましてこのM&Aの市場というのは拡大してきまして、あまり表に出る指標ではないのですが、このM&A仲介を手掛ける上位3社の件数を見ますと、ここのところ右肩上がりになっています。

出典:中小企業庁

その中でもこの日本M&Aセンターというのは1991年に設立された、中小企業のM&A仲介としては老舗の部類になります。