IMF(国際通貨基金)によれば、日本のGDPは2012年の6兆2,720億ドルをピークに、その後アベノミクスの中で縮小を続け、昨年は4兆3,000億ドルと、10年前の3分の2になりました。岸田政権は危機感をもってこの地盤沈下に歯止めをかけることが急務となっています。(『 マンさんの経済あらかると マンさんの経済あらかると 』斎藤満)

※有料メルマガ『マンさんの経済あらかると』2023年1月30日号の一部抜粋です。ご興味を持たれた方はこの機会にバックナンバー含め今月すべて無料のお試し購読をどうぞ。

プロフィール:斎藤満(さいとうみつる)

1951年、東京生まれ。グローバル・エコノミスト。一橋大学卒業後、三和銀行に入行。資金為替部時代にニューヨークへ赴任、シニアエコノミストとしてワシントンの動き、とくにFRBの金融政策を探る。その後、三和銀行資金為替部チーフエコノミスト、三和証券調査部長、UFJつばさ証券投資調査部長・チーフエコノミスト、東海東京証券チーフエコノミストを経て2014年6月より独立して現職。為替や金利が動く裏で何が起こっているかを分析している。

後がなくなった日本経済

この30年間、1人当たり賃金がまったく増えない「異常な国日本」が注目され、さすがに財界も30年ぶりの賃上げに動き始めました。

この賃金の異常な停滞だけでなく、この間の日本経済の地盤沈下も著しく、GDP世界3位の地位もドイツに脅かされ、1人当たりGDPは2021年で27位まで下げましたが、昨年はさらにイタリア、韓国にも抜かれた可能性があります。

円安でぬるま湯につかっていた日本経済は、この10年の落ち込みが顕著です。

IMF(国際通貨基金)によれば、日本のGDPは2012年の6兆2,720億ドルをピークに、その後アベノミクスの中で縮小を続け、昨年は4兆3,000億ドルと、10年前の3分の2になりました。

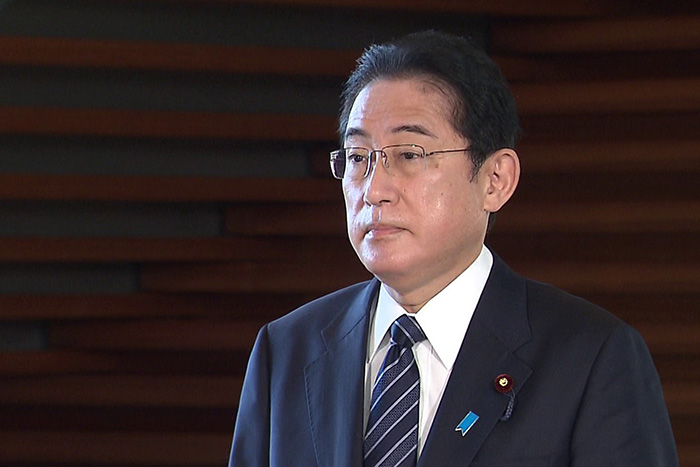

岸田政権は危機感をもってこの地盤沈下に歯止めをかけることが急務となっています。

ジャパン・アズ・ナンバーワン

日本経済は70年代までの高成長が終わっても、世界での地位は上昇を続け、80年代の日本絶頂期を象徴するように、エズラ・ボーゲルは「ジャパン・アズ・ナンバー・ワン」と書き、日本をもてはやしました。

実際、IMFのデータによれば、1990年の日本のGDPは3兆1,470億ドルで、世界一の米国の6兆1,580億ドルに対してはその52%にあたり、1人当たりGDPでは米国を凌駕していました。成長制約が指摘された80年代でも日本のGDPはドルベースで2.8倍となり、2倍強の米国を上回りました。

それだけ米国は日本を脅威と見て、銀行規制をはじめ、様々な規制で日本を抑えようとしていました。

この間、中国経済は全く視野になく、80年代の10年間では累積でも16%しか増えず、米国に対する相対的な大きさも、1980年の10.6%から1990年には6.7%に縮小、世界の後進国として日本も経済援助をしていました。

減速から縮小へ

日本経済の地位は1990年をピークに、その後成長鈍化から縮小となり、経済の地盤沈下が進行しました。ドルベースGDPの10年ごとの成長は、80年代の2.8倍から90年代は1.55倍に鈍化、2000年代は1.16倍まで減速しました。

その後はむしろ縮小に転じ、2010年代は0.87倍、2020年代の2年間でも0.85倍と縮小が続いています。

アベノミクス以降、円安ドル高で日本のドルベースのGDPが円安の分縮小した形ですが、円安でも輸出増、生産増、GDP増というステップが実現しないまま、ずるずると経済の縮小を続けてきました。

この間、米国は80年代の2.16倍からは減速しましたが、その後も90年代の1.66倍、2000年代の1.47倍、2010年代の1.39倍と、拡大を続けた結果、日本のGDPの米国に対する相対比は1990年の52%から昨年は17%まで縮小しました。