パリ協定離脱、石油は掘りまくる

その一方で、就任演説で原油を「掘って掘って、掘りまくる」と言っていました。

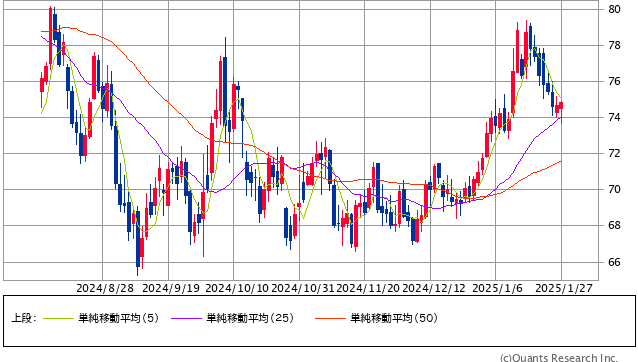

米国のエネルギー産業の株価は上がりましたが、原油やシェールガスの供給増予想から、原油の先物は低下しています。WTI先物は一時80ドルを付けていたのが75ドル台に軟化しています。これはトランプ氏が選挙戦中からバイデン政権のインフレを批判し、自分は原油の増産でエネルギーコストを下げ、インフレを改善する、との発言に沿ったものです。

WTI原油先物 日足(SBI証券提供)

もっとも、米国の原油増産で原油価格が下落すると、サウジアラビアやロシアが原油収入の減少で大きな負担を強いられます。バイデン政権で米国とサウジの関係が冷え込みましたが、トランプ政権の下で原油の増産が進めば、OPECプラスの減産努力が報われず、反米感情が高まります。トランプ氏を支持するロシアのプーチン大統領にも原油安は負担になります。

トランプ政権がこれらの産油国と関係を悪化させなければ、原油価格の下落はガソリンのみならず、航空燃料や多くのエネルギーコストの低下で米国のインフレ抑制に効果があります。大統領就任式後にはこれを先取りした金利低下、ドル下落も見られました。

関税は交渉手段にも

そしてインフレとの関連で最も注目されたのがトランプ氏の関税政策です。

当初懸念された就任式直後の大統領令による関税賦課はとりあえず回避されました。目下のところ、2月1日より、メキシコ、カナダに対して、両国の犯罪者や不法移民の取り締まり、麻薬への対応が不十分なら25%の関税を課すと言っています。

両国とのディール材料に関税を利用しています。

同様に、中国にも習近平国家主席と会談し、対米貿易黒字、麻薬の原料(フェンタニル)の米国への持ち込みなどで「ディール」の余地があり、60〜100%の関税がマストではないようで、中国に対応の余地を残しています。

しかし、トランプ関税の目的が「貿易不均衡の是正」「米国への関税収入」「ディール」にあるといい、外国歳入庁を創設してでも外国から関税収入をとり、国内の政策原資の調達、債務上限の回避に役立てたい面もあるので、「脅し」でディールするだけでは済まないとみられます。ただし、交渉の結果を待ってからの関税となるので、中国その他の国への関税も春以降にずれ込む可能性があります。

米国の輸入は年間約4兆ドルで、輸入相手国から平均25%の関税を取れば、米国は年間1兆ドルの関税収入を得られます。財政的には大きな収入ですが、米国の輸入業者が関税分を上乗せして国内に卸せば米国内に大きなインフレ圧力となります。メキシコ、カナダがあと1週間でどんな交渉、対応をするかで関税の規模が予想できるかもしれません。その他の国には一律課税ではなく、対米黒字、防衛費の多寡などで使い分ける可能性があります。

インフレ圧力についてこれまでの材料から見ると、当面は原油価格の下げ効果が先行し、インフレ抑制効果が先行しますが、移民排除の賃金インフレの影響や関税賦課によるインフレが夏場から出てくる可能性があります。原油の下げはサウジ、ロシアの反発などを考えるとさほど大きなものにはならず、夏場からはやはりインフレ圧力を警戒すべきと見られます。