PEGレシオの妥当性は?

ただ難しいのが「PER23倍でも買い」と言いましたが、なかなかPER23倍で割安と見出すのは容易ではないです。

そこで、一般的に使われる投資の指標としてPEGレシオというものがあります。

PEGレシオ、すなわち成長性を加味して、株価の割安感を探るという指標です。

このPEGレシオとは、PERを年間の利益成長率で割ったものです。

これが1以下ならば成長性に対して十分に割安であると言えます。

この考え方をもとに伝説的な投資信託の利益を上げたのが、アメリカのファンドマネージャーであるピーター・リンチという人です。

例えば実際の数字を当てはめるならば、PERが15倍で成長率が10%ならPEGは1.5ということになります。

ただ少し気になったのが、PERと利益成長の数学的な関係がまったく無いのです。

感覚的な数字でしかなくて、それに疑問を抱いていました。

例えばPERが10倍だとしたら、成長率10%なのですが、成長率を10%もあるのに、PERが10倍の銘柄ってそうそう存在しません。

PEGレシオが1を下回るような銘柄は見つからないのではないかと思っていました。

そこで私が考えたのが、5年で2倍という投資の1つの目標と立てたらどうなるかということです。

5年で2倍だったら、年率は15パーセントの成長になります。

これを達成するためにはどうしたらいいかという観点で、PERとEPS成長を見直してみました。

5年で2倍を達成するための前提です。

株価はEPSとPERによって算出されます。

そして5年後のPERは15倍に収束するというような仮定を置きました。

これはどんなに良い成長する企業でも、どこかでその成長が止まるということも考えて、成長が止まるのだとしたら、どれぐらいのPERに落ち着くべきか、保守的に通常平均である15倍に収束すると考えて計算してみました。

また成長率は複利での年率平均ということになるので、例えば5年で2倍なんですけれども、4年間は100でいって、5年後に200になった場合も年率平均15倍という数字になります。

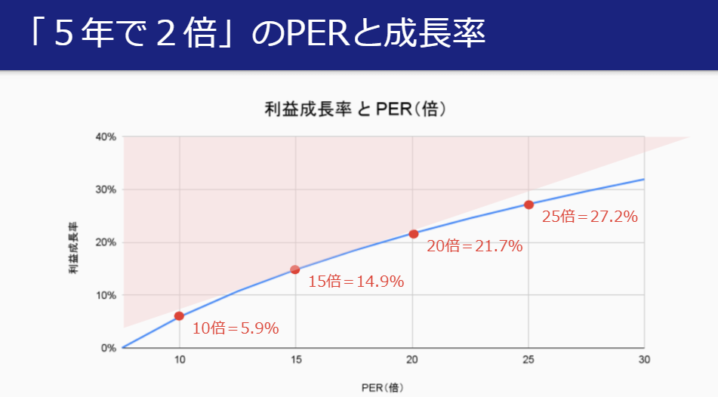

この前提をもとに計算したのがこのグラフです。

これはPER10倍の時に、利益成長が何パーセントあれば、5年で2倍が達成できるかというものです。

このグラフで言うならば、青線よりも上にあれば5年で2倍以上が期待できます。

具体的な数字を当てはめますと、例えばPER10倍の場合に、5.9%以上の年間成長率があれば、5年で2倍を達成する可能性が高いと言えます。

さらに、15倍の場合14.9%、20倍の場合21.7%、25倍の場合27.2%ということになります。

こうやって計算してみると、実は先ほど説明したPEGレシオというのは、案外、的を得ています。

例えば15倍で14.9%ですから、PEG1というのはほぼ当てはまるわけです。

それが20倍も25倍もかなり近い数字になっているわけです。

ただ一点、気をつけなければならないのが、PERが下がってくるとかなり違ってくるというところです。

10倍の場合、すなわち6%の成長ぐらいで十分に倍を達成し得るということです。

ここから分かることは、確かにこの15倍以上だったら、だいたいPEGレシオ1以下というのが当てはまってくるですが、割安株になればなるほど、そこまで大きな成長しなくても十分に成長率に対して割安と取れるということです。

もっとも、ここで前提としているのがPER10倍から最終的に5年後には15倍になる、すなわちその間も成長しているので、成長性が見直されて、高い評価をむしろ受けたというところになってくるので、その点に関しては注意が必要です。

ただ可能性としては、割安株のところにもありますし、一方でPERが高くなっても全く買えないかというと、そうではなくて、それなりにハードルは上がっているのですが、そのハードルを越えるような銘柄があれば、十分に利益を上げられる可能性があります。

むしろPERが高い銘柄というのは、先ほどのGoogleで説明したように、非常に良い銘柄である可能性が高いです。

そういった銘柄は、本当に何もしなくて放っておいても大丈夫な場合があります。

ぜひ私はそういった銘柄を探したいと思います。