どうやって「賃上げ」を実現する?

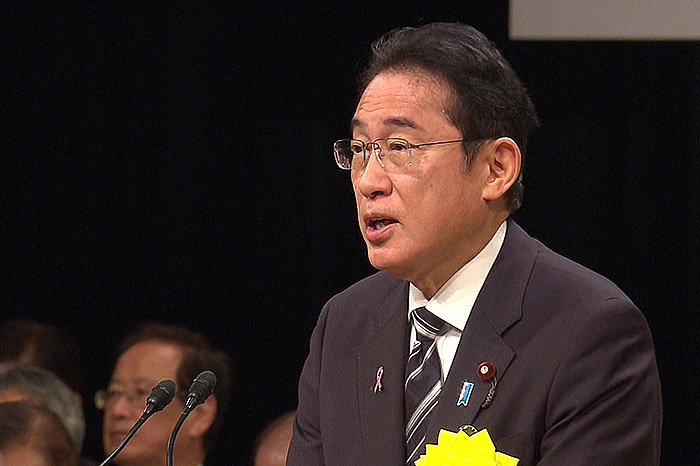

首相は「来年の春闘に向け私が先頭に立って今年を上回る水準の賃上げを働きかける」と話しました。

なに?岸田首相は労働組合の委員長になるの?

さらに、労働者の賃金を引き上げた企業が受けられる税優遇や補助金を拡充します。

いやいや企業の鼻先に“人参”をぶら下げることが賃金対策ですか……。

所得減税の狙いについて首相は「デフレ脱却ができるかどうかの瀬戸際だからこそ、あらゆる政策を総動員し国民の可処分所得を拡大する」と説明しました。

国民の可処分所得ね。いわゆる実手取り、“手残り”額ですね。

2024年6月に所得税3万円、住民税1万円を減税します。合計4万円です。2022年度までの2年間で所得税・住民税で収入が3.5兆円増えた分の還元と位置づけます。住民税の非課税世帯には1世帯あたり7万円を給付します。3月に決めた物価高対策の3万円の給付と合わせて、10万円分の負担減とします。

1年限定、来年の通常国会で法案を通しますので、実施は6月から。繰り返しますが、1年限りです。

減税と防衛費増額に必要な増税との整合性に関しては「順番が何よりも重要だ」と指摘し、「今回の減税と同時に防衛の税制措置を実施することは考えていない」と言明しました。

でもね……可処分所得を増やすには、減税もさることながら社会保険料の削減が何より重要だと思います。

ぜんぜん「手取り」は増えない…

可処分所得は、いわゆる“手取り”であり以下の計算式が成り立ちます。

税額は所得控除など生命保険や扶養者の有無で納税額はおさえられますが、社会保険料にはそういった控除枠はありません。そして、ここ何年も社会保障維持の名目で右肩上がりに増え続けています。給与所得者の場合は厚生年金部分の半分は会社が負担になっていて、これが会社業績を圧迫しているのです。

ガソリンの価格上昇を抑える補助や電気・ガス料金を差し引く措置は2024年4月末まで延長します。電気・ガスへの対策は2024年5月には激変緩和の幅を縮小すると記しました。

ガソリン価格に関しては「トリガー条項」を発動させるほうが簡単です。あるいは二重課税と言われる消費税をガソリン価格には課税しないという措置を取ればよいのですが、一度手にした税収源は手放したくはないのでしょうね。

この「一度手にした税収源は手放したくない」というのは、消費税減税の議論でも言えそうです。

トリガー条項とは、ガソリン価格が160円を3か月連続で超えると、ガソリン税の上乗せ分の課税を止めて、減税する仕組みで、2011年の東日本大震災の復興財源確保のための震災特例法で凍結されましたが、「今こそ解除を」という声が拡がっています。