2024年5月16日に発表された、株式会社オリエントコーポレーション2024年3月期決算説明の内容を書き起こしでお伝えします。

目次

飯盛徹夫氏(以下、飯盛):株式会社オリエントコーポレーション代表取締役社長の飯盛です。本日はご多用中、お集まりいただきありがとうございます。どうぞよろしくお願いします。資料に沿って、2024年3月期決算概要、2025年3月期計画概要、中期経営計画の進捗状況の順でご説明します。

なお、2024年3月期決算および2025年3月期計画はすでに公表していますので、本日はポイントのみご説明します。決算ハイライトも別添していますので、そちらもご参照いただければと思います。

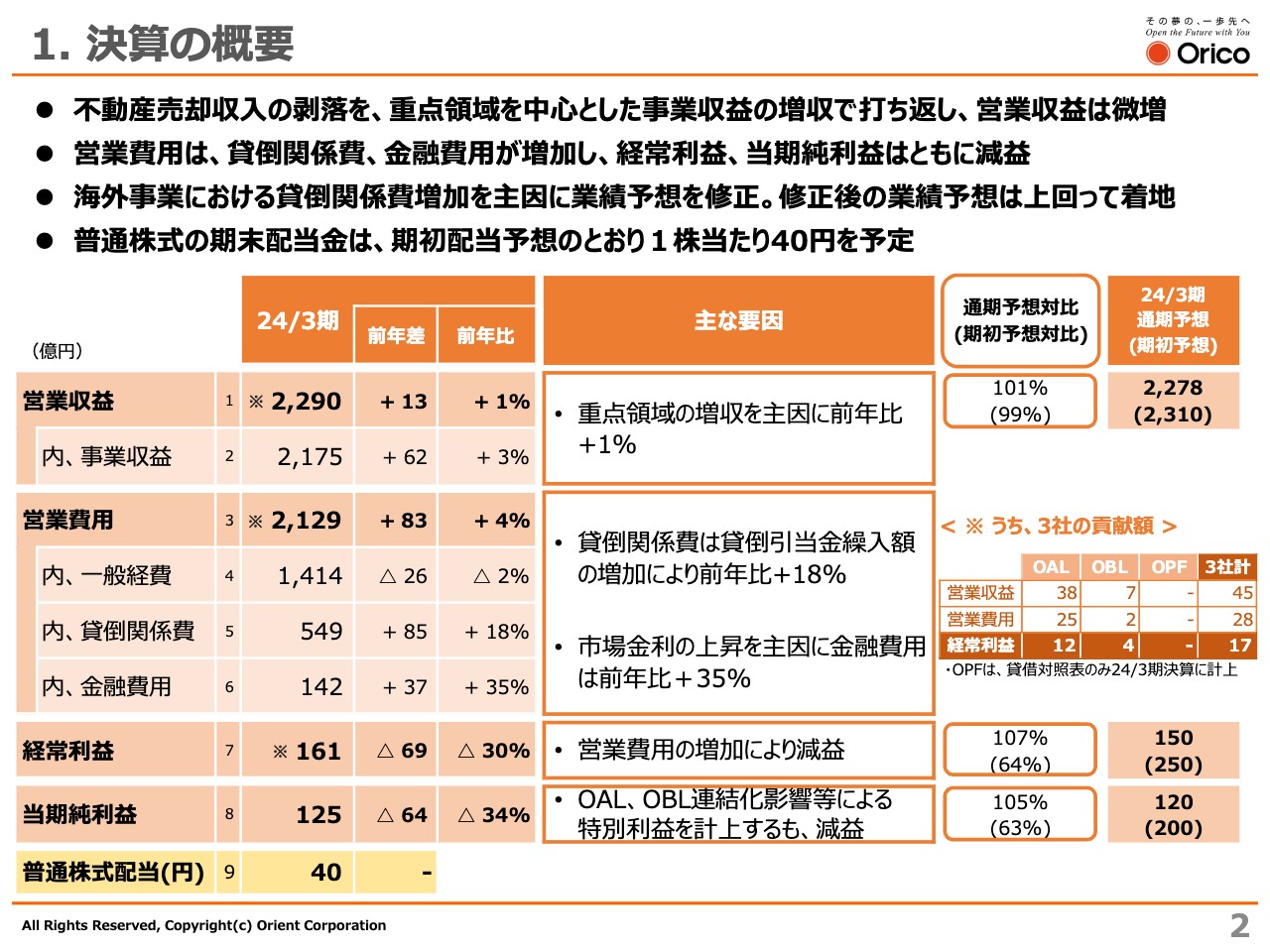

1.決算の概要

2024年3月期の決算概要です。営業収益は、前年差13億円増加の2,290億円となりました。コロナ禍以降のトップラインの低下傾向には一定の歯止めがかかったと考えています。

一方で営業費用は、貸倒関係費や金融費用の増加等により、前年差83億円の増加となりました。この結果、経常利益は前年差69億円減少の161億円、当期純利益は前年差64億円減少の125億円となっています。

想定を上回る海外事業の貸倒関係費の増加や、市場金利上昇の影響等により、期初予想の経常利益250億円の計画は、すでに第3四半期に150億円に下方修正していますが、修正後の業績予想は上回って着地しています。

海外の貸倒関係費増加の要因と対策については、後ほど海外事業のページでご説明します。なお、普通株式の期末配当金は、期初配当予想どおり1株当たり40円を予定しています。

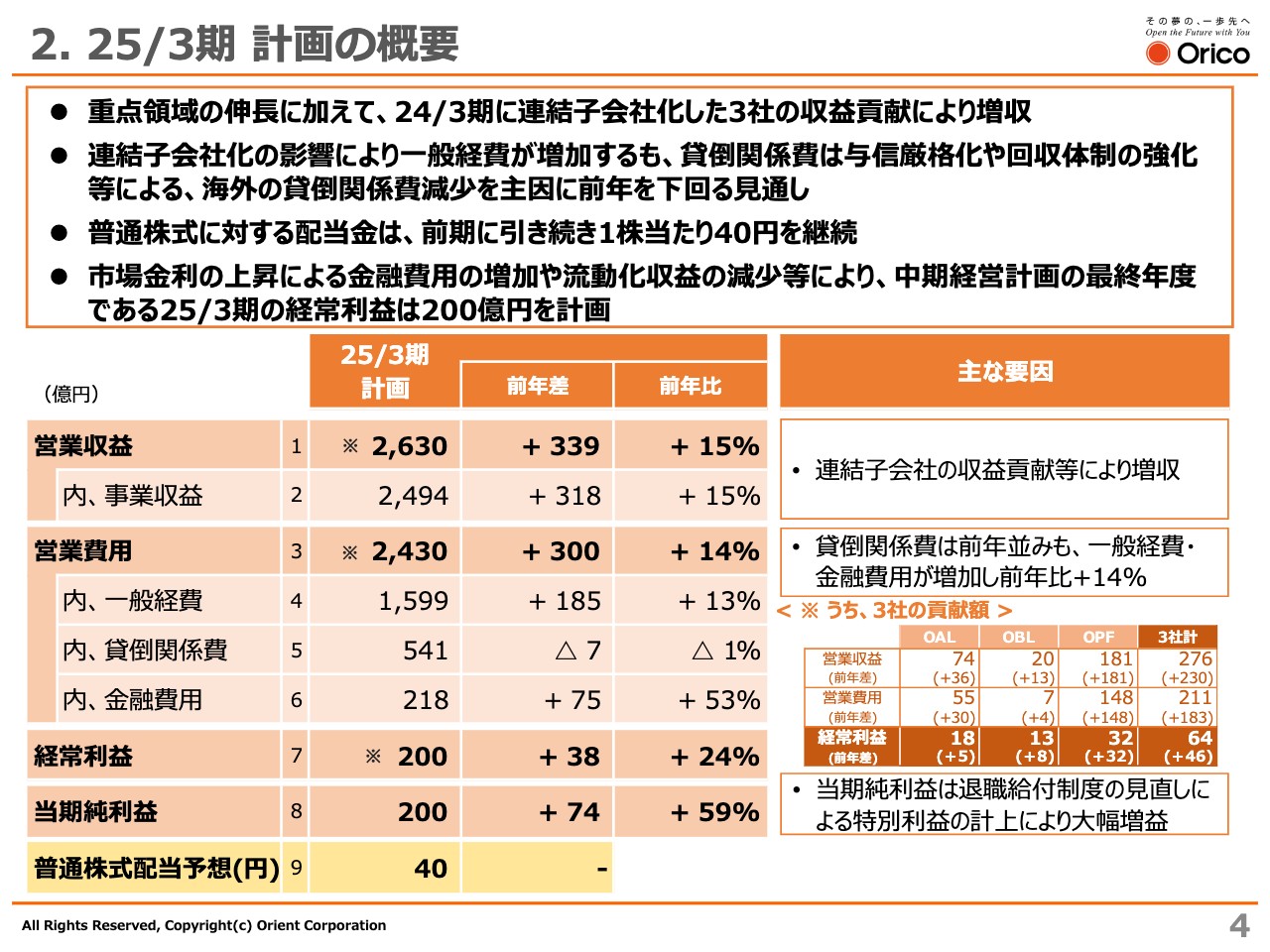

2.25/3期 計画の概要

2025年3月期の計画概要です。

中期経営計画の最終年度となる2025年3月期の経常利益は400億円以上を目指していましたが、目標達成は極めて困難な状況となっています。誠に遺憾ながら、経常利益の計画は200億円に下方修正しました。想定を上回る金利上昇の影響や各事業の計画策定時とのさまざまな乖離により、当初の目標には届いていません。

このような状況に対し、オリコオートリース、オリコビジネスリース、そして2024年3月25日に子会社化を実施したオリコプロダクトファイナンス(旧イオンプロダクトファイナンス)、この3社の連結子会社化や構造改革の加速、営業対象の拡大等によって収益基盤の強化を図っており、前年比では、増収増益を見込む計画としています。

営業収益は、重点領域の決済・保証事業と海外事業の伸長に加え、前期に連結子会社化した3社の収益貢献などにより、15パーセントの増加を見込んでいます。

一方で、連結子会社化による一般経費や金利上昇影響等による金融費用の増加を見込んでいますが、海外における貸倒関係費の削減により、貸倒関係費全体でも減少を見込んでいます。

以上によって、営業費用全体では14パーセント増加する見通しです。この結果、経常利益は前年差38億円の増益、当期純利益についても、退職給付制度の見直しによる特別利益の計上もあり74億円の増益となっています。

なお、普通株式に対する配当金は、前期に続き、1株当たり40円とする予定です。

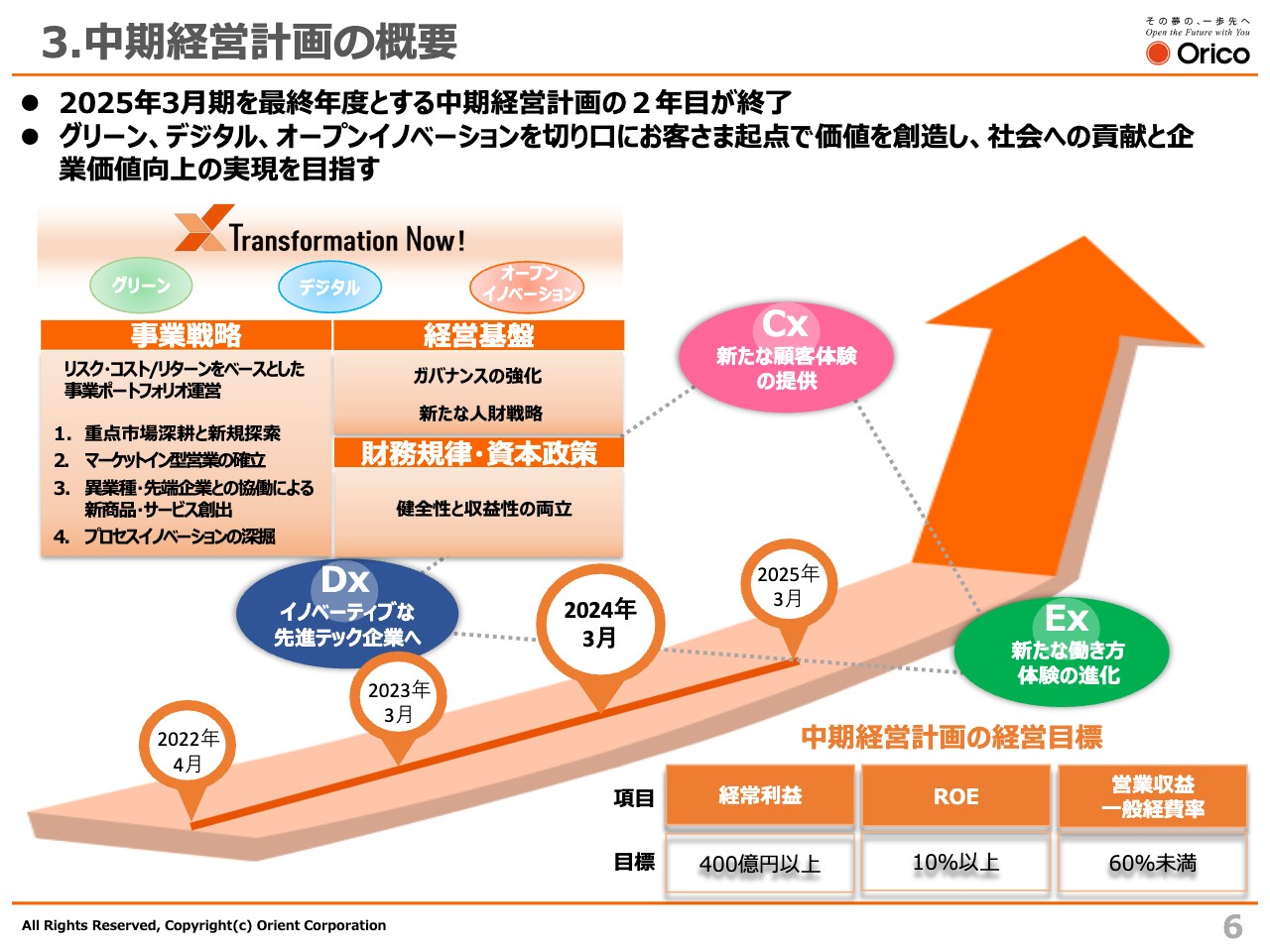

3.中期経営計画の概要

2023年3月期よりスタートした3ヶ年の中期経営計画の進捗等についてご説明します。スライドは中期経営計画の概要です。

本中計では、「Transformation Now!」~お客さま起点で価値を創造する新時代の金融サービスグループへ~をスローガンに、4つの事業戦略と経営基盤の強化、財務規律・資本政策などに取り組んでいます。

それによって従来型の信販モデルから発展的に脱却し、お客さま起点で価値を創造し、社会への貢献と企業価値向上の実現を目指しています。

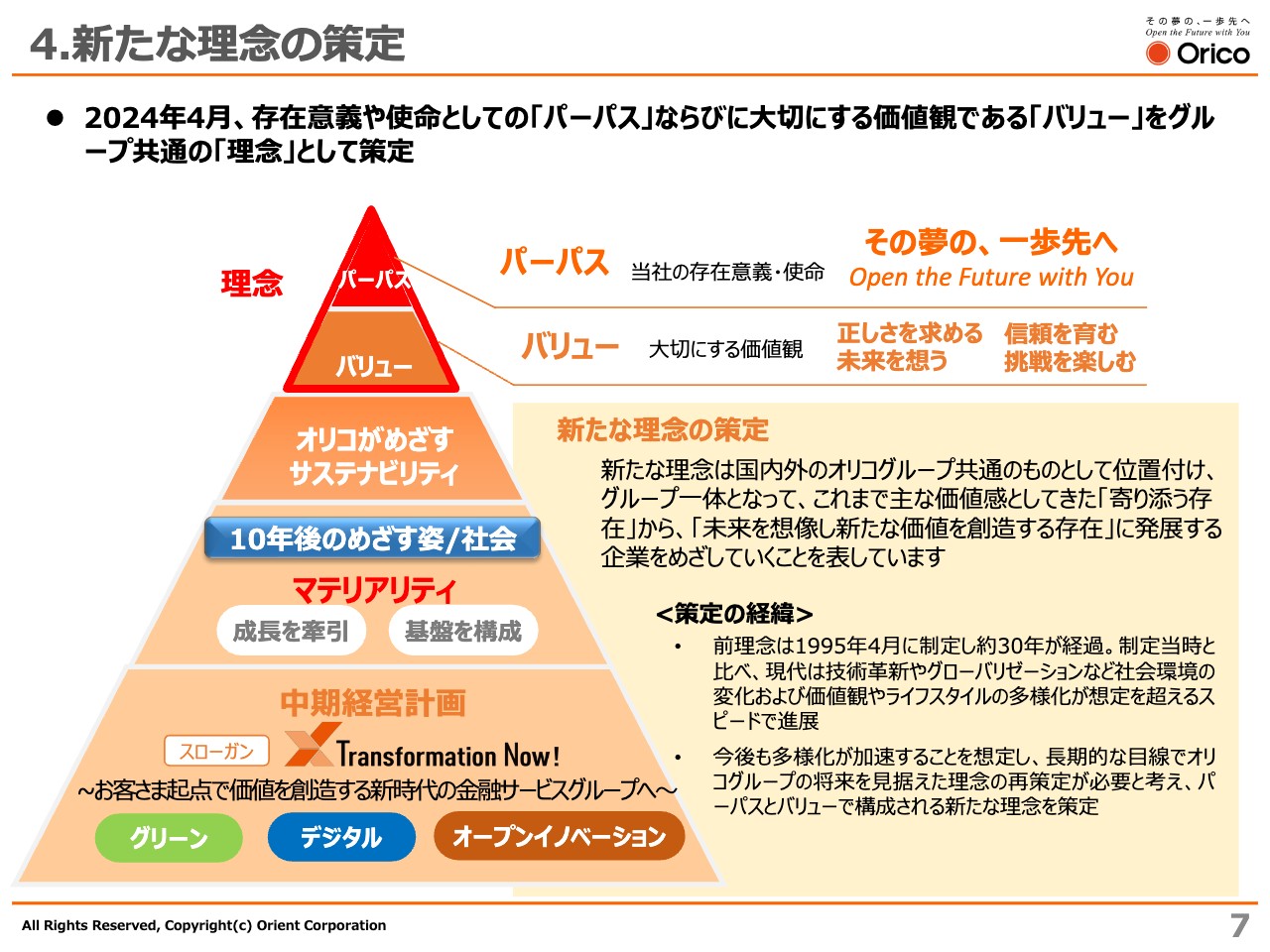

4.新たな理念の策定

今般策定した新たな理念についてご説明します。

中期経営計画期間も2年が経過し、着実に成果が出ているものがある一方で、さまざまな課題も認識しています。

特に生成AI等の技術革新が進展、コロナ禍を経た消費者の価値観やライフスタイルの変化・多様化、ゼロ金利解除による金利のある世界への突入等、事業環境の変化は中期経営計画策定時をはるかに上回るスピードで進展しています。

これらに対し、我々自身の変革を加速し、中計で目指すサステナビリティ経営、すなわち社会課題の解決と企業価値向上の両立の実現を果たすために、当社グループの根幹となる理念もアップデートしました。

スライド右下に記載しているとおり、当社の現理念は制定から約30年も経過しています。現在の当社グループを取り巻く環境も踏まえて見直し、存在意義や使命としての「パーパス」ならびに日々の業務の判断基準となる大切にする価値観「バリュー」を、グループ共通の理念として新たに策定することとしました。

パーパスは「その夢の、一歩先へ Open the Future with You」、バリューを「正しさを求める」「信頼を育む」「未来を想う」「挑戦を楽しむ」の4つとしています。

新たな理念は、国内外のオリコグループ共通のものとして位置づけ、グループ一体となって未来を想像し新たな価値を創造する存在として発展する企業を目指すことを表しています。

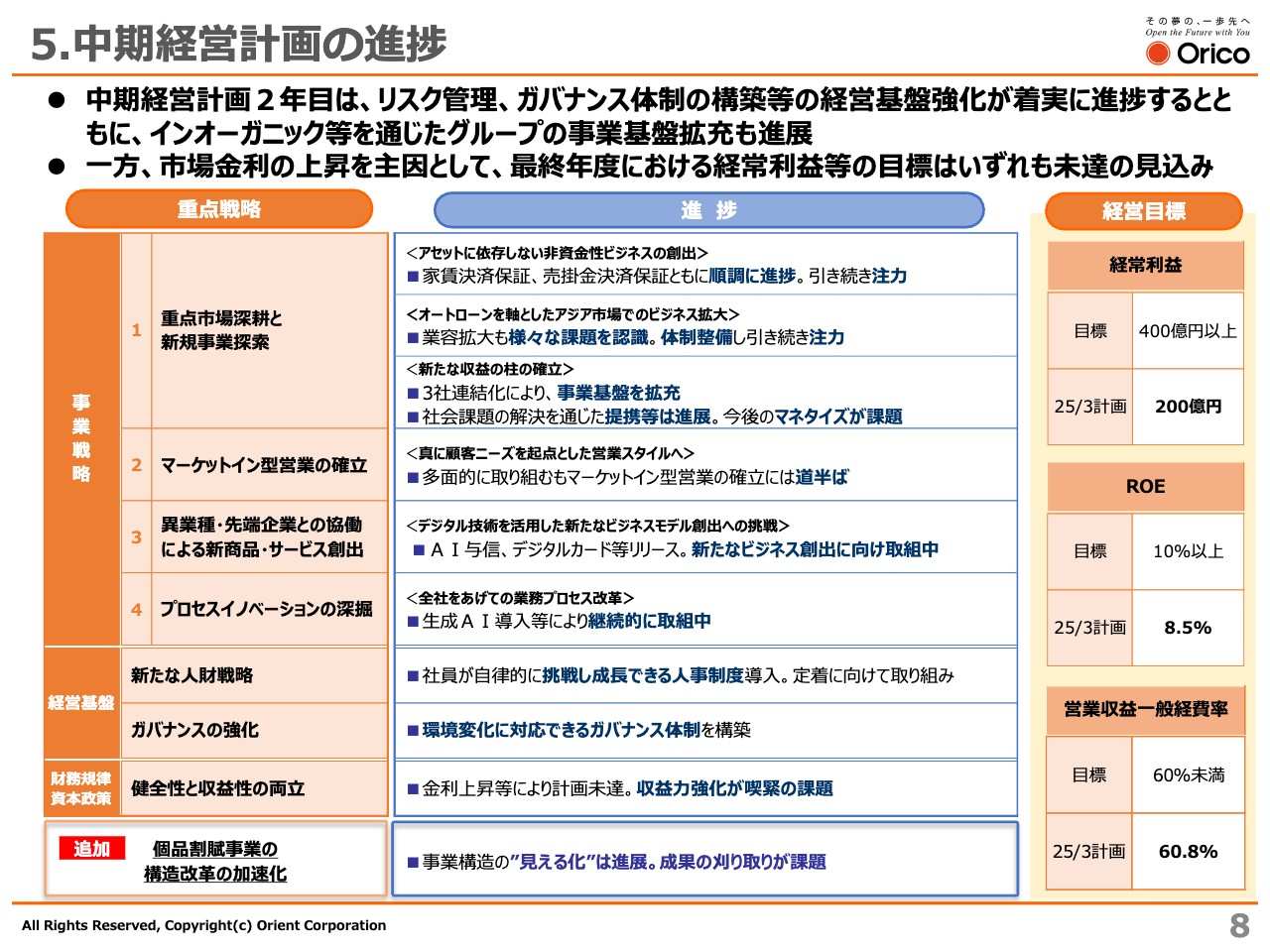

5.中期経営計画の進捗

中計で掲げた事業戦略、経営基盤、財務規律・資本政策の進捗のポイントをまとめています。

それぞれの内容は、後ほど項目ごとにご説明しますが、着実に成果を生み出している項目もあるものの、課題を抱えているものもあり、中計最終年度の経営目標は、いずれも未達の見込みとなっています。

6.事業ポートフォリオ運営

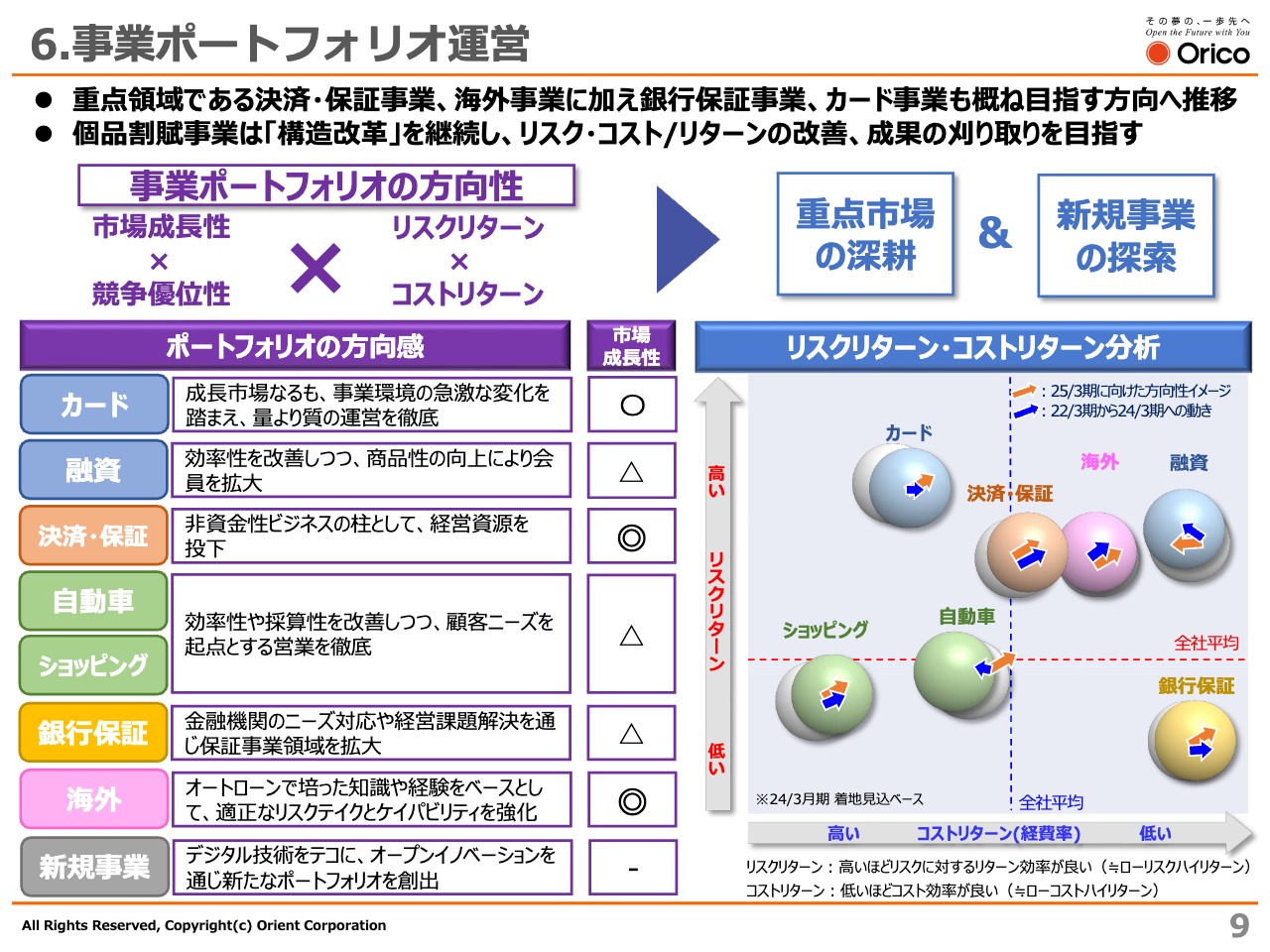

この1年間の重点戦略などの取り組みや成果等について、ご説明します。事業ポートフォリオ運営です。

スライド右側に記載したリスクリターン・コストリターン分析では、各事業ポートフォリオについて、オレンジの矢印が中計最終年度2025年3月期に目指す方向性、青い矢印が2022年3月期から2024年3月期の動きのイメージを示しています。

重点領域の決済・保証事業、海外事業は、目指す方向に向けて順調に進捗、推移しています。また、保証残高が反転増加している銀行保証事業、取扱高が伸長しているカード事業もおおむね目指す方向へ推移しています。

左下の緑のバブルで示したショッピング、自動車の個品割賦事業については、目指す方向に向けて構造改革に取り組んでいますが、成果の刈り取りには至っていない状況です。

7.事業戦略「重点市場の深耕と新規事業の探索」決済・保証

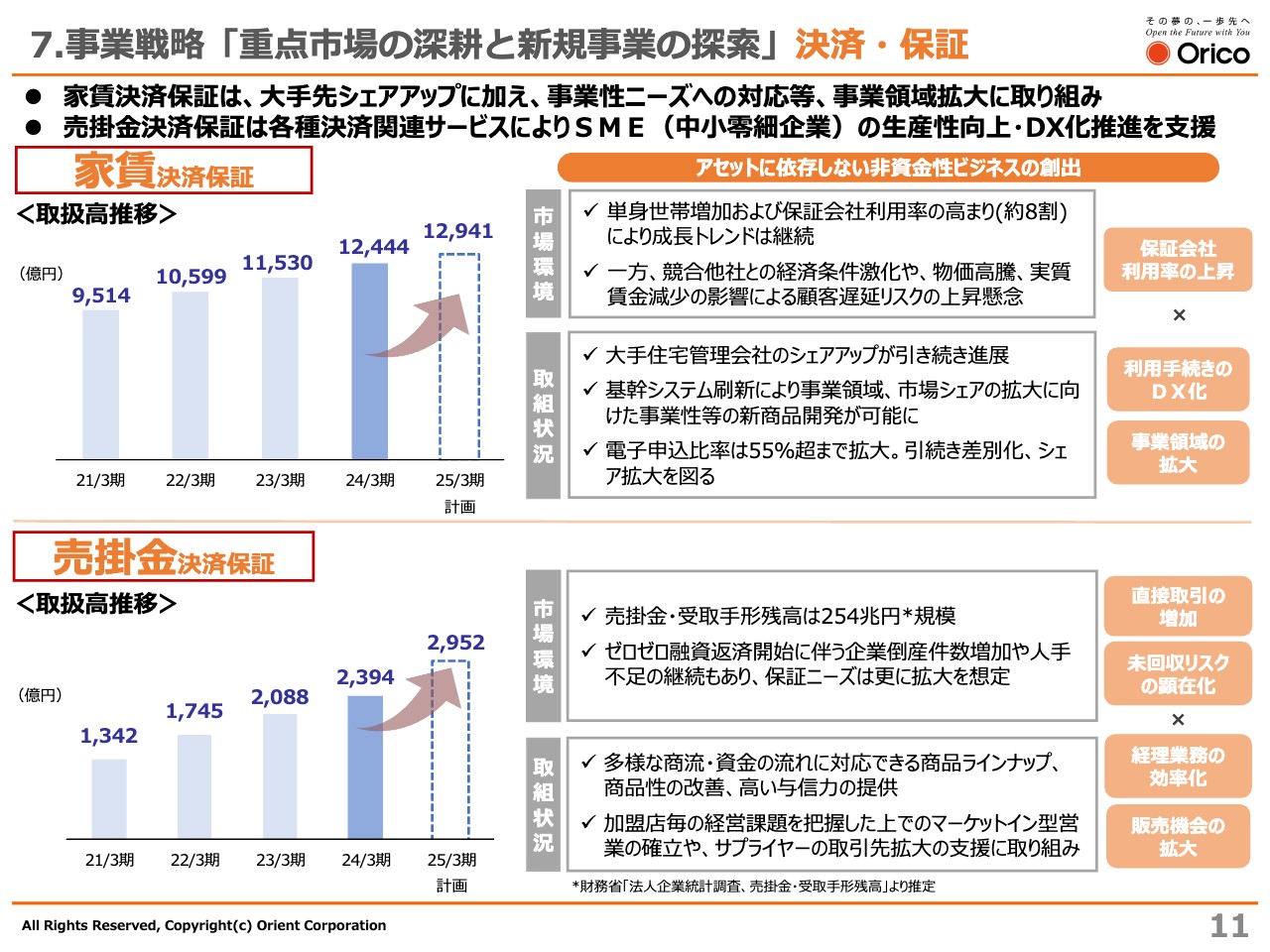

中計における4つの事業戦略の状況についてご説明します。事業戦略の1つ目は「重点市場の深耕と新規事業の探索」です。このうち決済・保証事業は、金利のある世界において、アセットに依存しない非資金性ビジネスは、当社の成長戦略にとって重要性がますます増大しています。

スライド上段の家賃決済保証についてです。単身世帯の増加や2020年4月の民法改正によるニーズの拡大を背景に保証会社の利用率は約80パーセントまで高まっています。

競合他社との経済条件激化も見込まれているものの、大手住宅管理会社のシェアアップに加え、オリコフォレントインシュア社の基幹システムを刷新し、事業性ニーズへの対応など事業領域の拡大に取り組んでいます。

また、電子申込率の業界標準が約30パーセントであるのに対し、当社では55パーセントと、はるかに上回っています。引き続き商品利便性向上、および他社差別化や市場シェアの拡大を図っていきます。

下段の売掛金決済保証についてです。販売先の顧客管理や製造直販の増加により、卸・流通過程の大きな変化が生じています。また、物価上昇に伴う企業間決済額の増加や、ゼロゼロ融資返済開始に伴う企業倒産件数の増加、人手不足の継続等により、保証ニーズはますます拡大していくと想定しています。

加盟店ごとの経営課題に対してマーケットイン型の営業を確立し、サプライヤーの販売促進を支援する取り組み、あるいは全国の営業店やみずほ銀行との連携強化により新規開拓先を発掘し、取扱高の伸長を図っています。

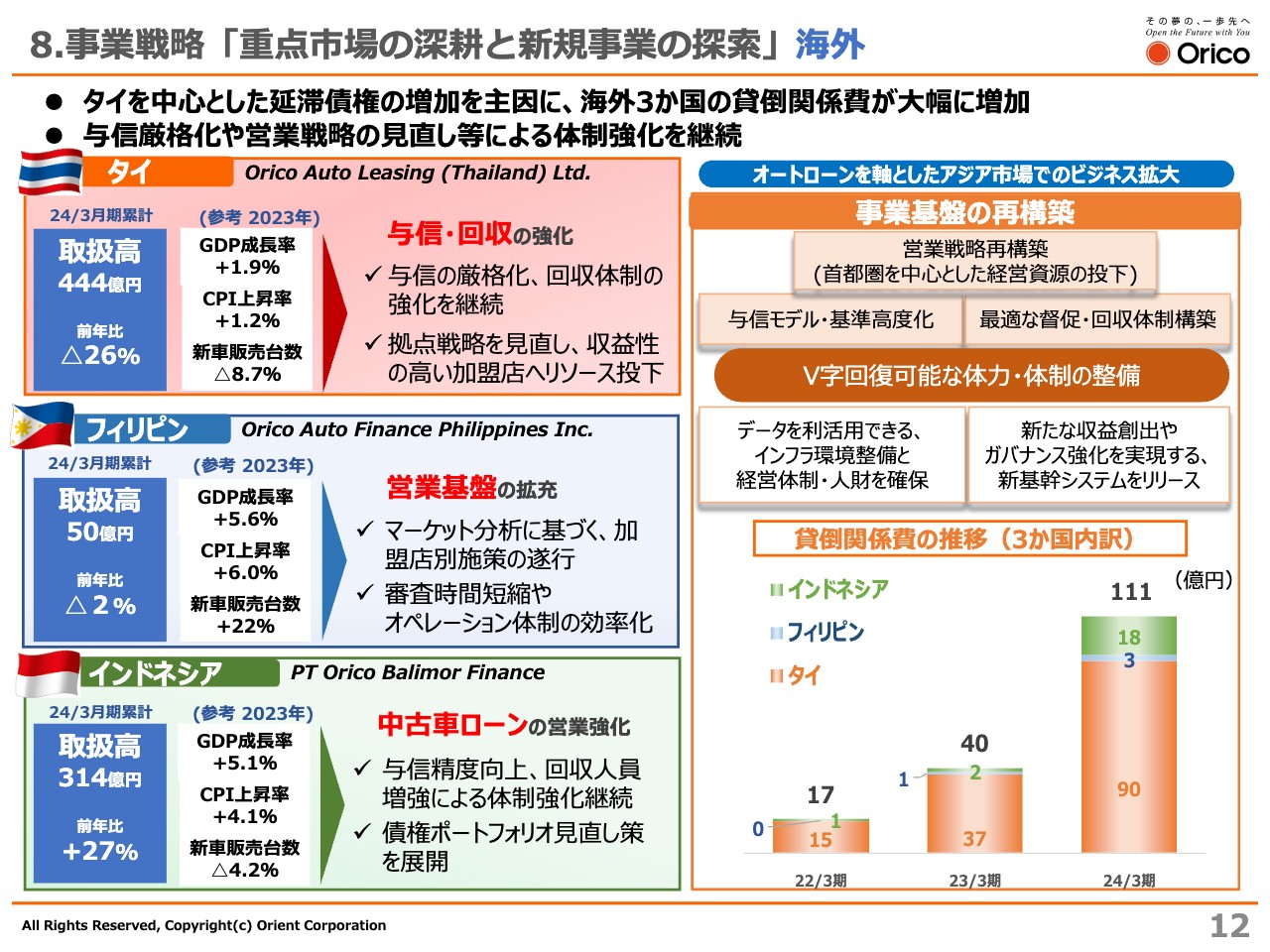

8.事業戦略「重点市場の深耕と新規事業の探索」海外

海外事業の状況を説明します。右下の棒グラフのとおり、中国経済の減速影響等により、2024年3月期は3ヶ国とも貸倒関係費が大幅に増加し、業績の下方修正の主因となりました。

8.事業戦略「重点市場の深耕と新規事業の探索」海外(タイ)

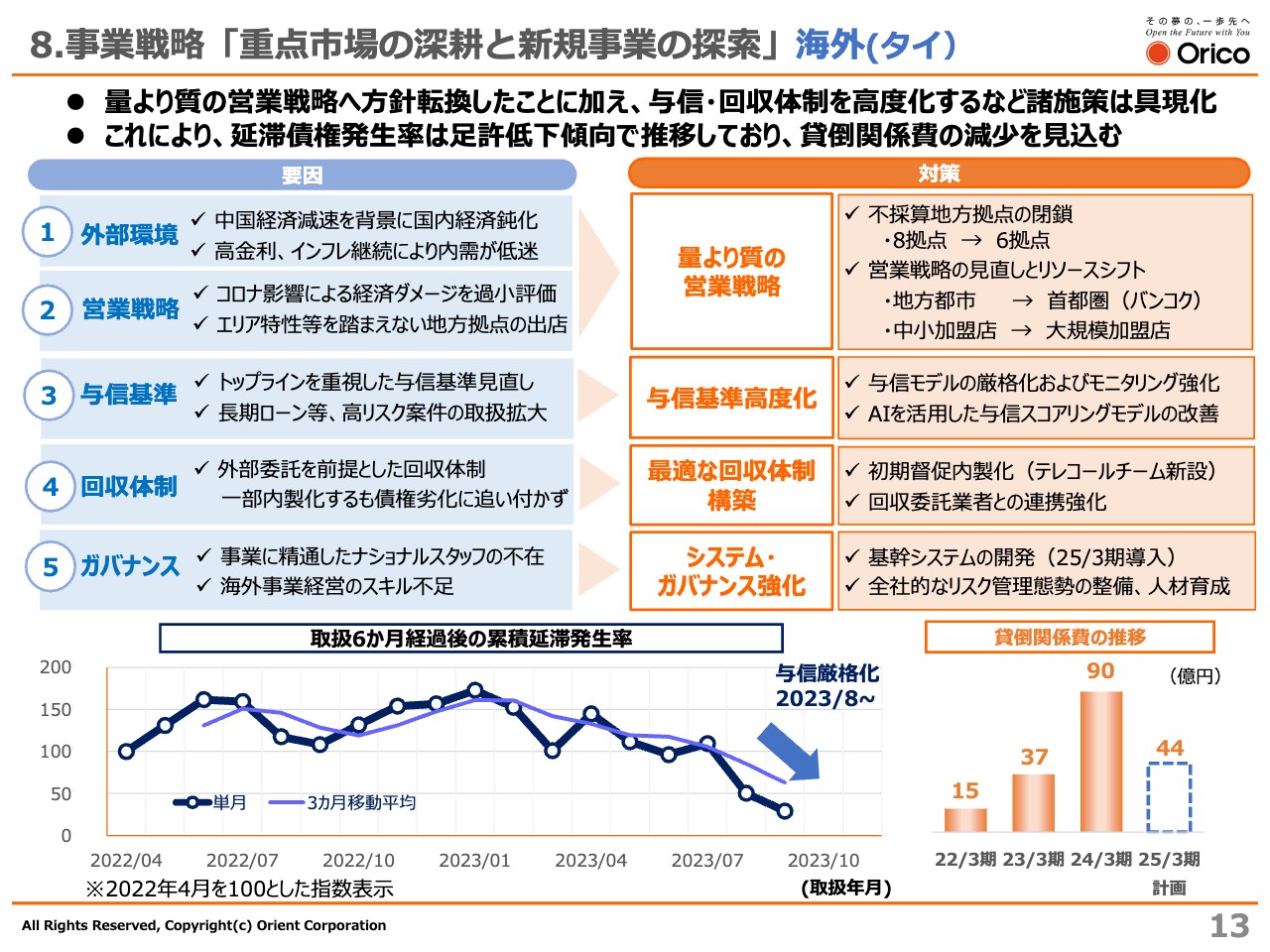

海外事業の大部分を占めるタイの状況についてご説明します。スライド左上に今回の貸倒関係費の大幅増加の要因を記載しています。中国経済減速を背景としたタイ国内経済の鈍化という外部環境もありますが、営業戦略や与信基準が適切に対応できていなかったこと、延滞債権が増加して、回収体制の整備も追いついていなかったことなどもあり、貸倒関係費が大幅に増加しました。

これらの問題については、すでに各種対策を講じています。量より質の営業戦略による不採算地方拠点の閉鎖、エリアの特性を踏まえた営業戦略の見直し、与信基準の高度化等です。加えて、初期督促の内製化等の最適な回収体制の構築にも取り組んでいます。

左下の折れ線グラフは、取扱から6ヶ月経過後の累積延滞発生率を示しています。与信厳格化を開始した2023年8月以降、債権パフォーマンスの良化が顕著だということがご確認いただけると思います。

このような取り組みにより、2025年3月期の貸倒関係費は前年比で半減させる計画となっています。

9.事業戦略「重点市場の深耕と新規事業の探索」新規事業

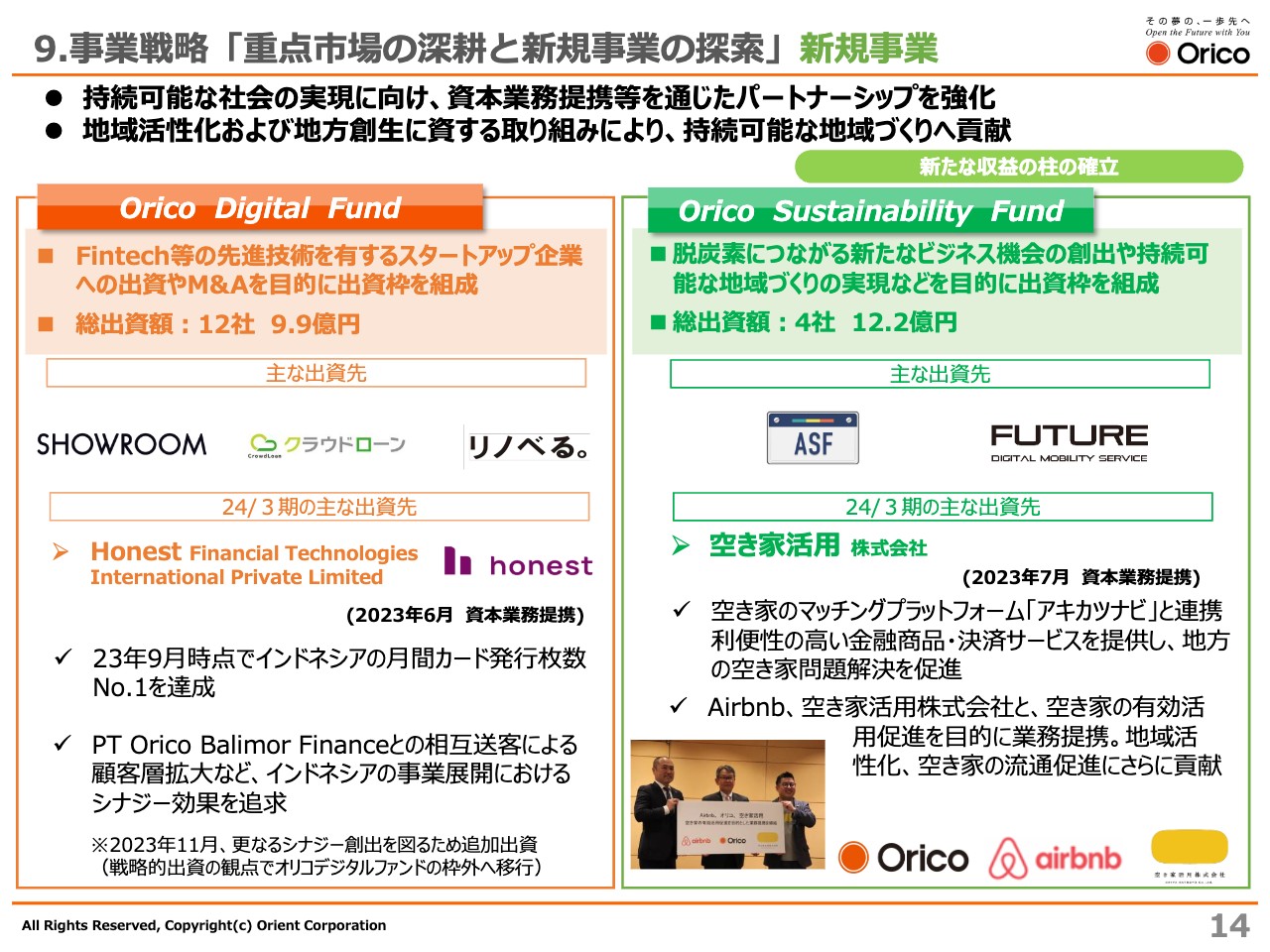

新規事業の探索として、資本業務提携を通じたパートナーシップを強化しています。スライド左側は、フィンテック等の先進技術を有するスタートアップ企業への出資等を目的としたOrico Digital Fundのご説明です。

このファンドを活用し、12社に対して総額10億円の出資を行っています。これまでの主な出資先として3社を記載していますが、2023年6月にはインドネシアでクレジットカード事業を展開するフィンテック企業のHonest社へ出資しました。

当社のインドネシア子会社、PT Orico Balimor Financeとの相互送客による顧客層の拡大などのシナジーの創出や、海外事業における事業領域の拡大を行うことで、東南アジアにおける金融包摂に大いに貢献していきたいと考えています。

右側は、脱炭素につながる新たなビジネス機会の創出や、持続可能な地域作りの実現などを目的としたOrico Sustainability Fundのご説明です。このファンドを活用し、4社に対し、総額12億円の出資を行っており、2023年7月には空き家活用株式会社に出資しました。

みなさまもご存知のとおり、大きな社会問題となっている空き家の問題に対して、資本業務提携を結んでいるクラウドローンのマッチングプラットフォームと、空き家活用株式会社が有する自治体や中央金融機関等のネットワークを活用して、持続可能な地域作りを実現する「アキカツローン」を組成しています。

この商品は、日本経済新聞社が毎年1回、特に優れた新商品・新サービスを表彰する日経優秀製品サービス賞の「日経ヴェリタス賞」も受賞しています。またその後、Airbnbを加えた新しい取り組みも開始するなど、空き家の流通促進にも引き続き貢献しています。

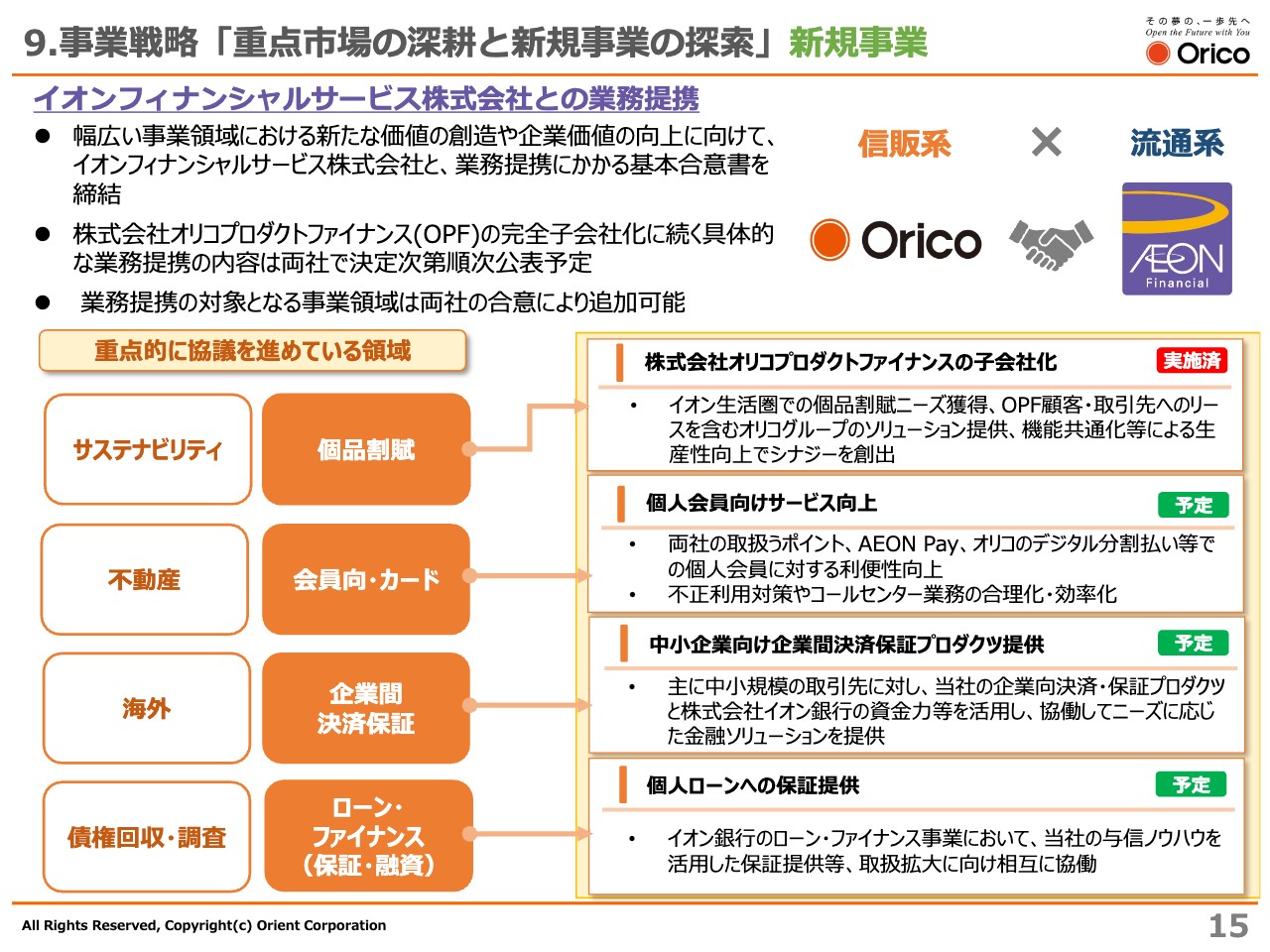

9.事業戦略「重点市場の深耕と新規事業の探索」新規事業

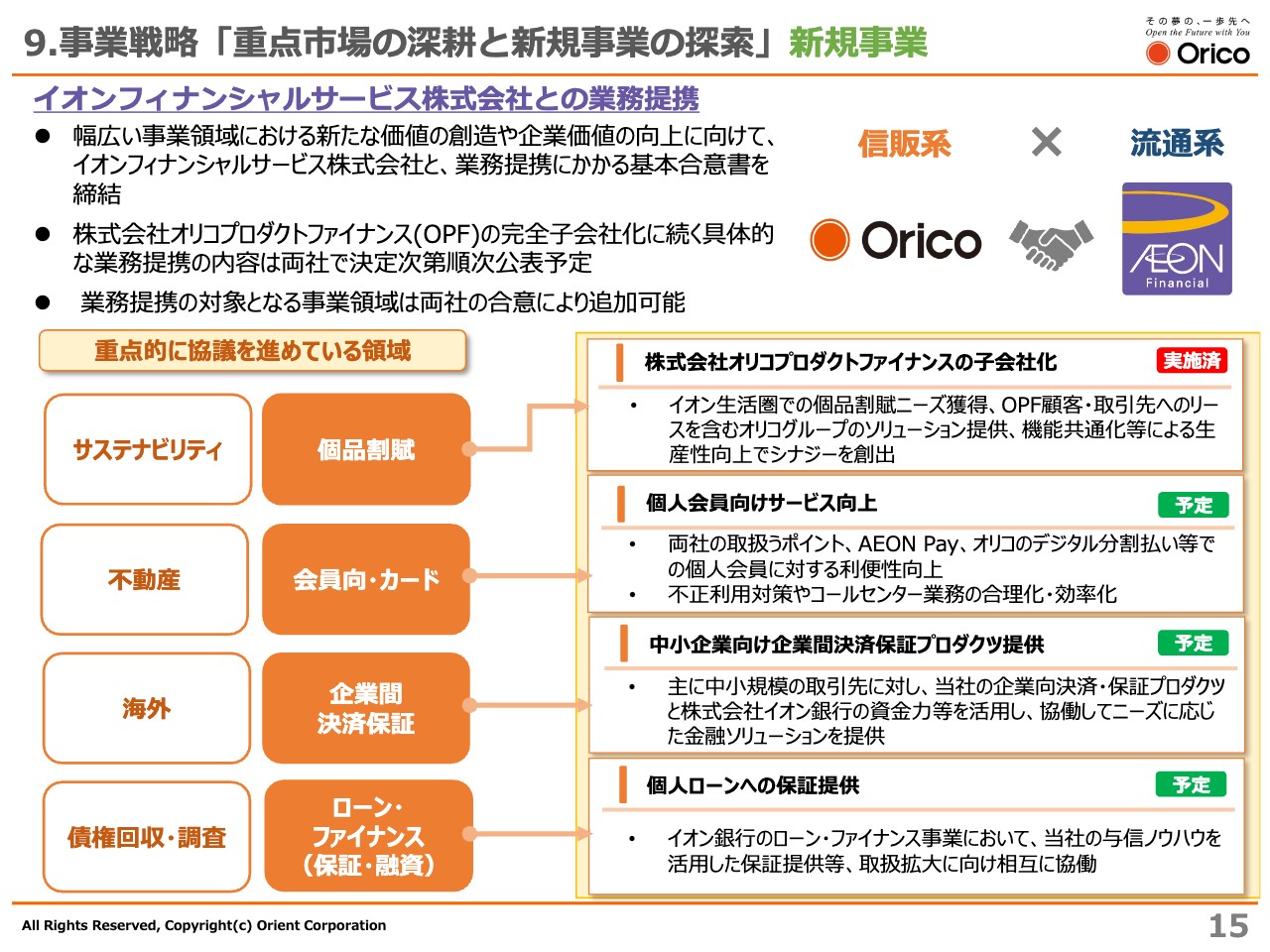

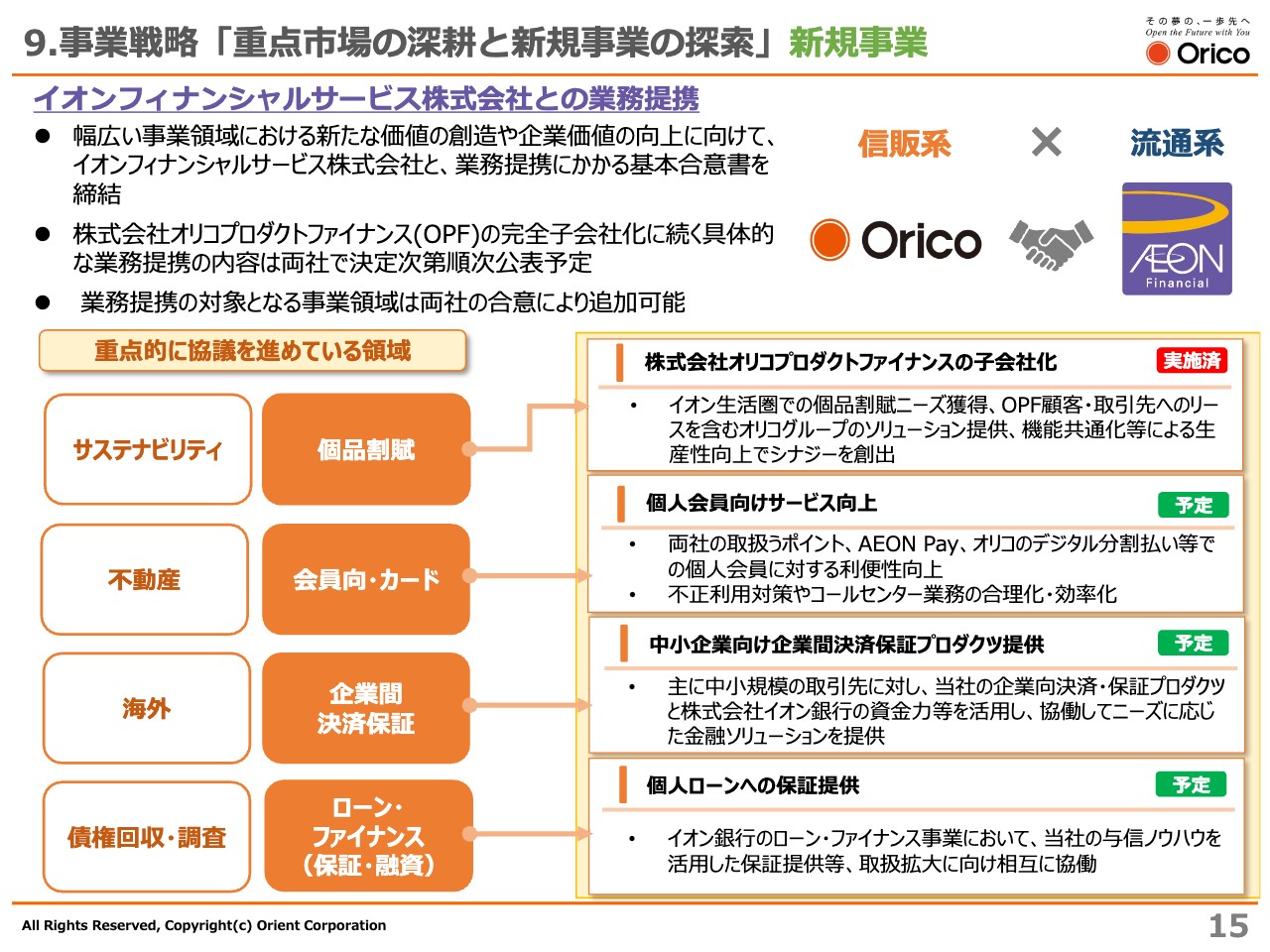

イオンフィナンシャルサービス株式会社との業務提携の状況です。当社はイオンフィナンシャルサービスとの協業を通じ、両社のお客さまをはじめとしたステークホルダーに新たな価値を提供することを目的に、さまざまな事業領域に関して業務提携の検討を進めてきましたが、本年3月25日に業務提携に関わる基本合意を締結しています。

スライド下部にもあるとおり、個品割賦事業に続き、会員向けカード、企業間決済、企業間の決済保証などの領域、さらには今後も幅広い事業領域において、新たな価値の創造や企業価値向上に向けて検討を進めていきます。

とりわけローン・ファイナンス事業において、当社の与信ノウハウを活用したイオン銀行の無担保ローンに対する保証提供についてすでに合意しており、今年度中に開始する方向で準備を進めているところです。

10.事業戦略「顧客ニーズを起点としたマーケットイン型営業の確立」

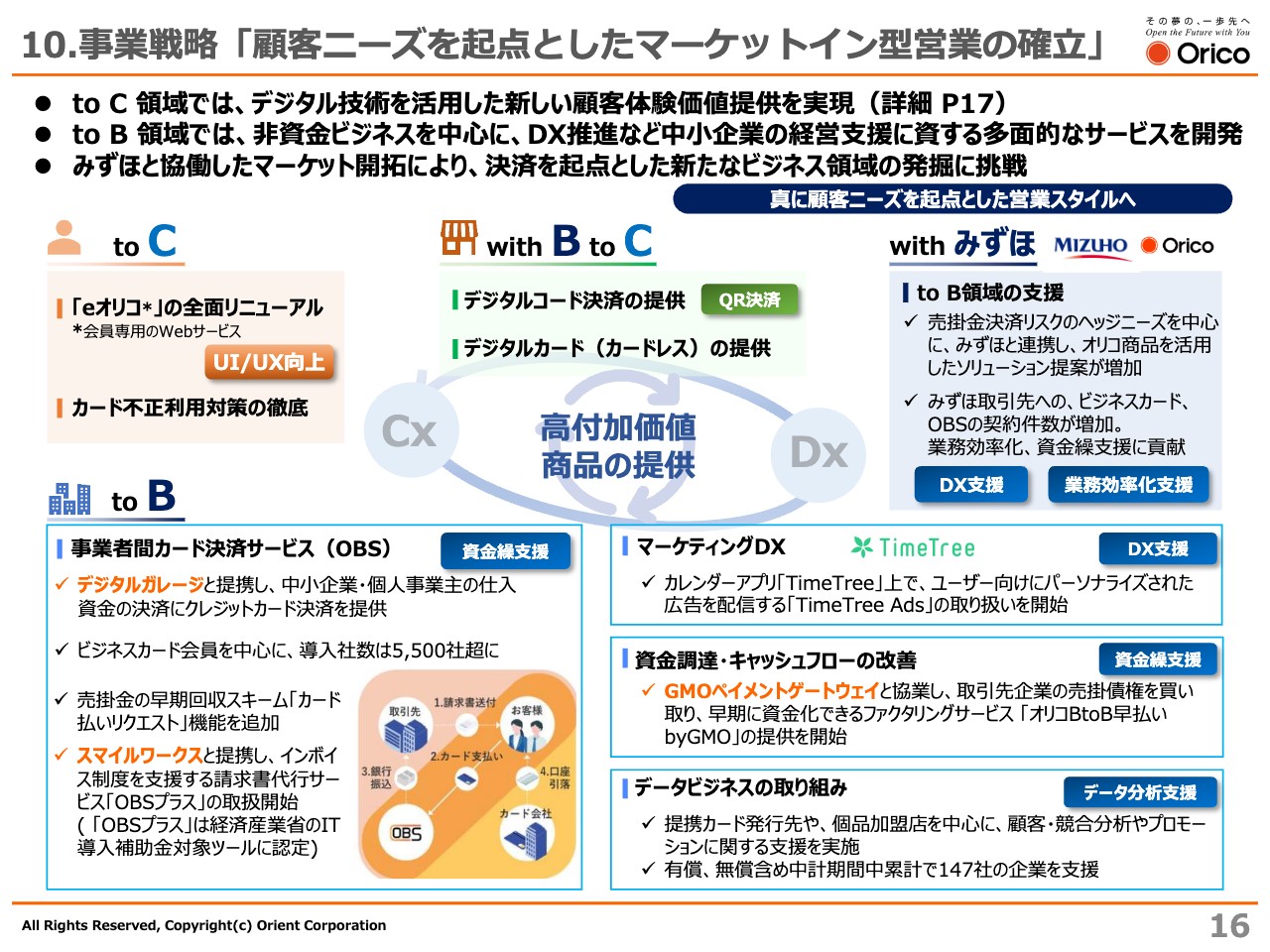

事業戦略の2つ目は、「顧客ニーズを起点としたマーケットイン型営業の確立」です。顧客ニーズを起点としたマーケットイン型営業を目指し、さまざまなニーズに合わせた支援を拡充しています。toC領域については会員向けサイト「eオリコ」の全面リニューアルによるUI/UXの向上に加え、カード不正利用対策を進めています。

昨年6月にAIを搭載した不正利用抑止システム「IFINDS」をリリースしました。また、12月には「eオリコ」会員の3Dセキュアの一斉登録を行っています。このような取り組みにより、不正被害額を第3四半期から大幅に抑制しており、さらに安心安全なキャッシュレス社会実現への貢献を果たしていきたいと考えています。

toB領域については、中小企業のDX化を支援する事業者間におけるカード決済サービス「OBS」を昨年4月24日にスタートし、昨年度1年間で5,500社超の企業に導入いただきました。

さらにこのビジネスインフラの上に、スマイルワークス社と提携してインボイス対応のデジタルリンクスタイルの請求書代行サービス「OBSプラス」を作りました。こちらは経済産業省のIT導入補助金対象ツールに認定されています。これらにより、中小企業におけるDX化支援により一層尽力していきたいと考えています。

また、提携カード発行先や個品割賦の加盟店を中心とした顧客属性や購買状況の可視化等による顧客・競合他社分析、ならびに、会員向けEメールやDM送付等のプロモーションサービスの提供といった、いわゆるデータ利活用については、中計期間3年間で100社への提供を目標に掲げていましたが、2年間ですでに100社を優に超えた状況です。

みずほ銀行との取り組みについては、スライド右上に記載している売上金決済リスクのヘッジニーズを中心に、当社商品を活用したソリューション提案が増加しています。また、みずほの小規模企業取引先約41万社へのビジネスカードや、「OBS」のさまざまな取り組みにより、契約件数は増加しています。決済を起点とした業務効率化支援およびDX化支援が着実に進展しているとご理解いただけると思います。

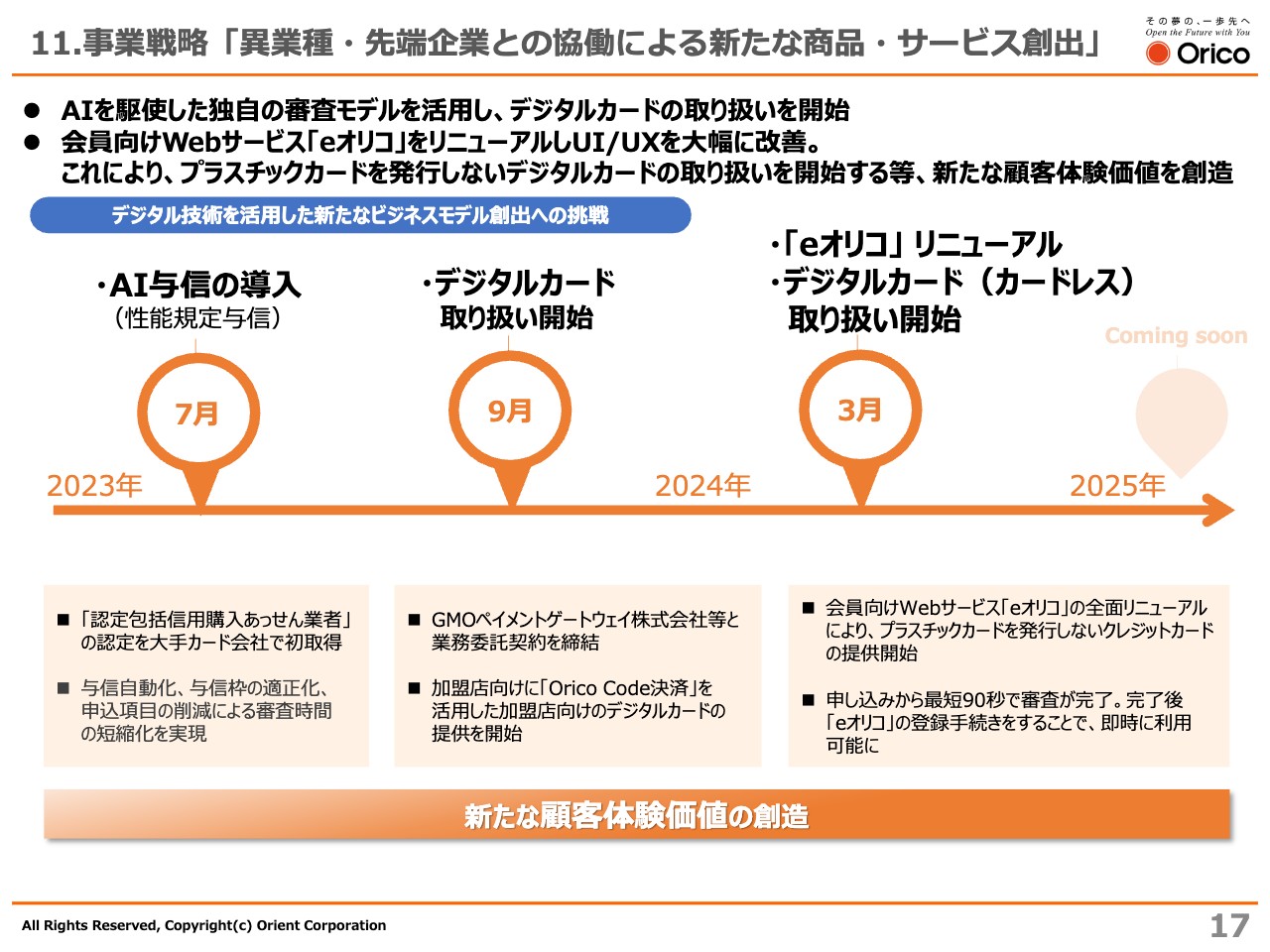

11.事業戦略「異業種・先端企業との協働による新たな商品・サービス創出」

事業戦略の3つ目は、「異業種・先端企業との協働による新たな商品・サービス創出」です。2023年7月21日に、AI与信(性能規定与信)の導入を行いました。与信自動化、与信枠の適正化、審査時間の短縮化を実現することで、お客さまの利便性向上に取り組んでいます。

GMOペイメントゲートウェイ社等と業務委託契約を締結し、加盟店に向けて「Orico Code決済」を活用したデジタルカードの提供を9月11日より開始しました。2024年3月には会員サイト「eオリコ」のリニューアルを行い、画面デザインの刷新等によるUI/UXの改善や、クレジットカード利用内容の即時通知が可能になる等の新機能の追加を行っています。

さらに、プラスチックカードを発行しないデジタルカードの取り扱いも開始し、新たな顧客体験価値の提供を実現しています。

今年度中にも新たなデジタル商品をリリースすべく準備を行っており、オリコならではのサービスと顧客体験価値の創造にさらに取り組んでいく所存です。

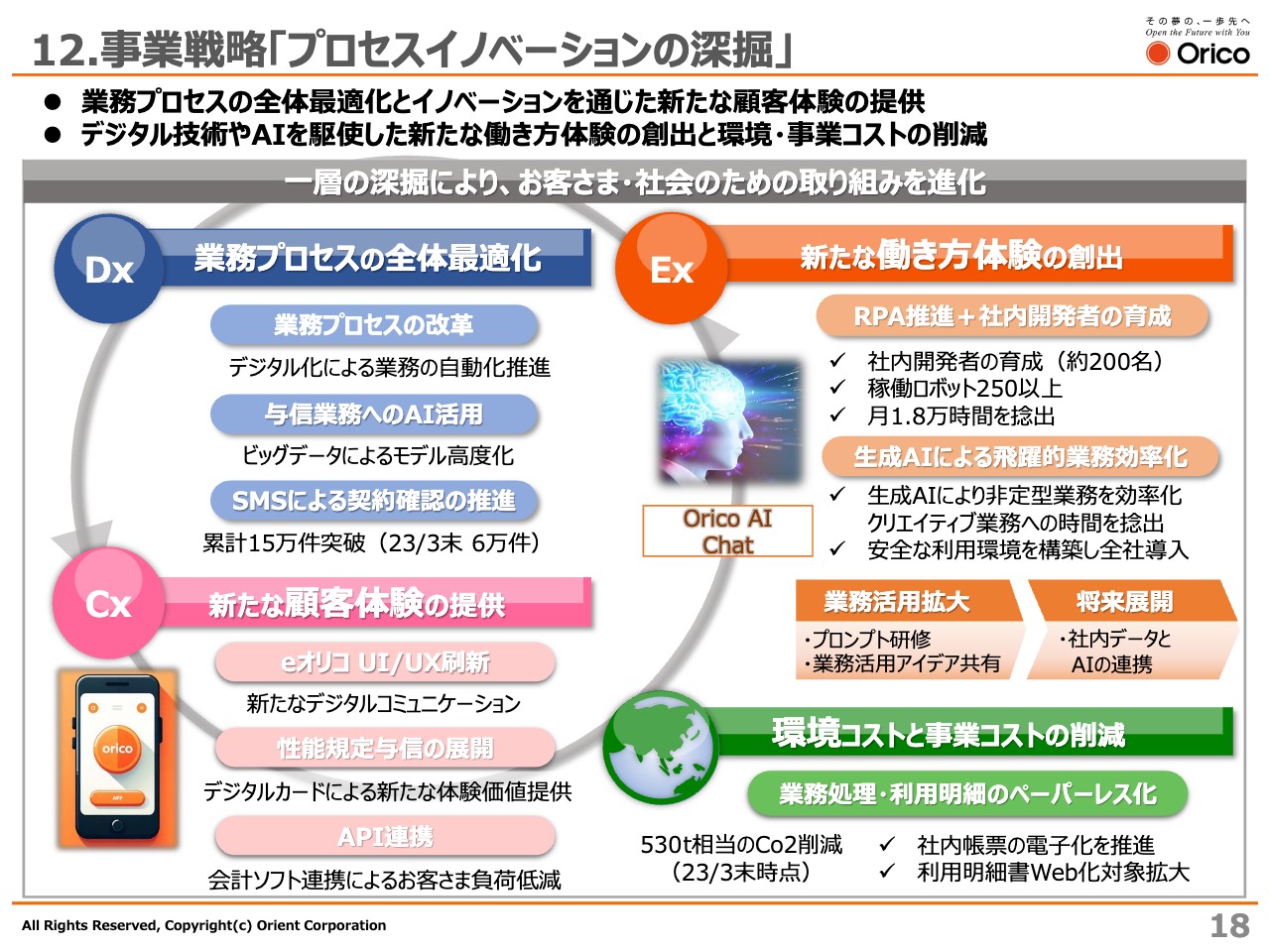

12.事業戦略「プロセスイノベーションの深掘」

事業戦略の4つ目は、「プロセスイノベーションの深掘」です。業務プロセスの全体最適化、イノベーションを通じた新たな顧客体験の提供は、スライドに記載のとおり着実に進展しています。

生成AIについてはPoCを終え全社に導入し、活用のフェーズに入っています。引き続きDX、CX、EXを一層深掘りしていくことで、これらの三位一体を進め、お客さまへの安心安全で利便性の高い金融サービスの提供を進めていきたいと考えています。

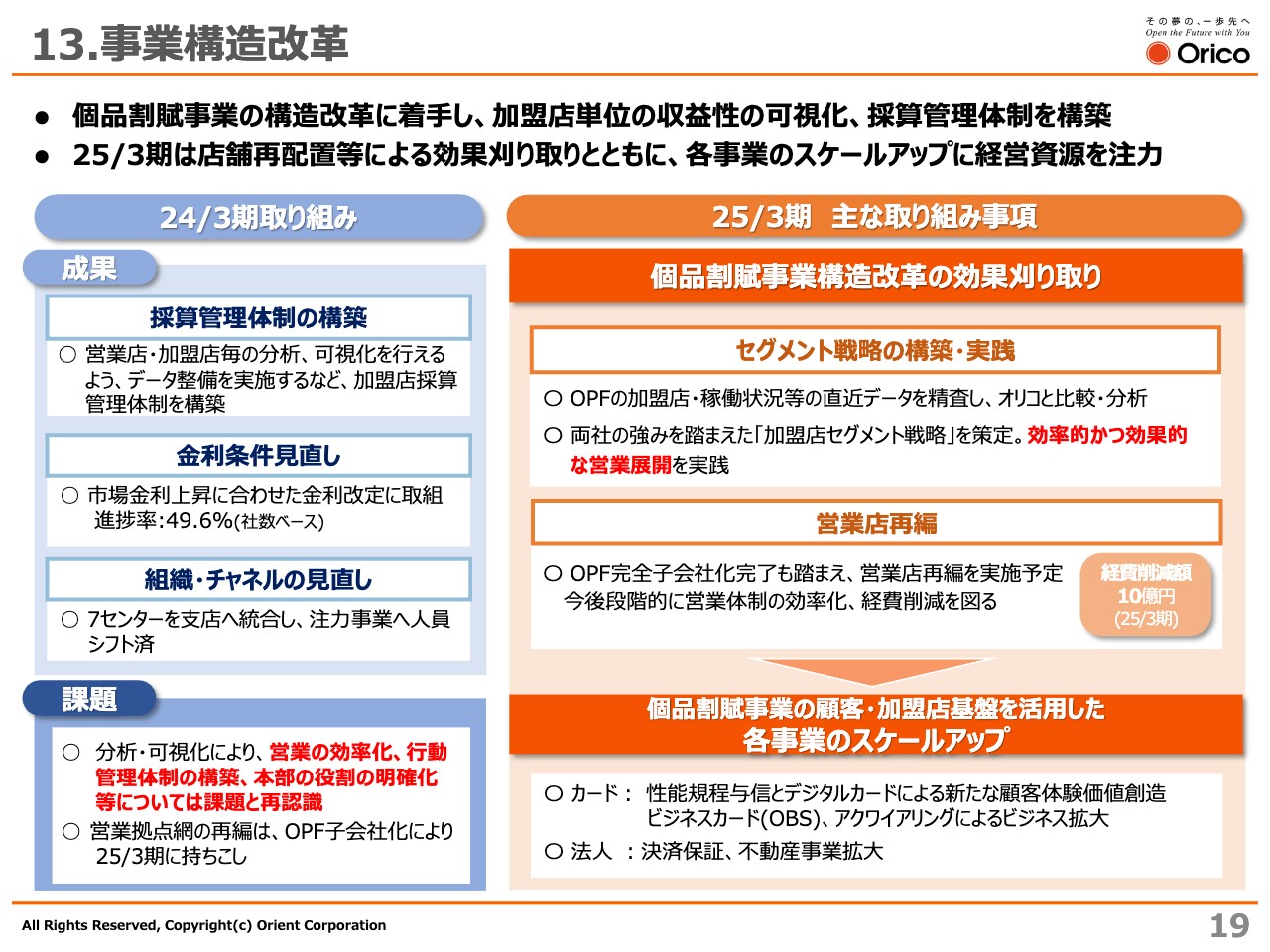

13.事業構造改革

2024年3月期は、個品割賦事業の構造改革に着手し1年間で完遂するとみなさまにお約束したわけですが、営業店・加盟店単位の収益性の分析とその可視化、採算管理体制の構築等に加えて、金利条件の見直しなどの取り組みを進めていきました。

金利条件の見直しについては、約1万社について金利条件を改善していますが、残念ながらまだその成果の刈り取りには至っていません。

2025年3月期はそれらの効果の刈り取りの期と位置づけ、オリコおよび新たに子会社したオリコプロダクトファイナンスの両社の強みを踏まえた効率的かつ効果的な営業戦略を実践します。

また、営業店再編を進めるとともに、構造改革の対象範囲を拡大し、個品割賦事業の顧客、加盟店基盤を活用したカードや法人等の事業についてもスケールアップを図ります。

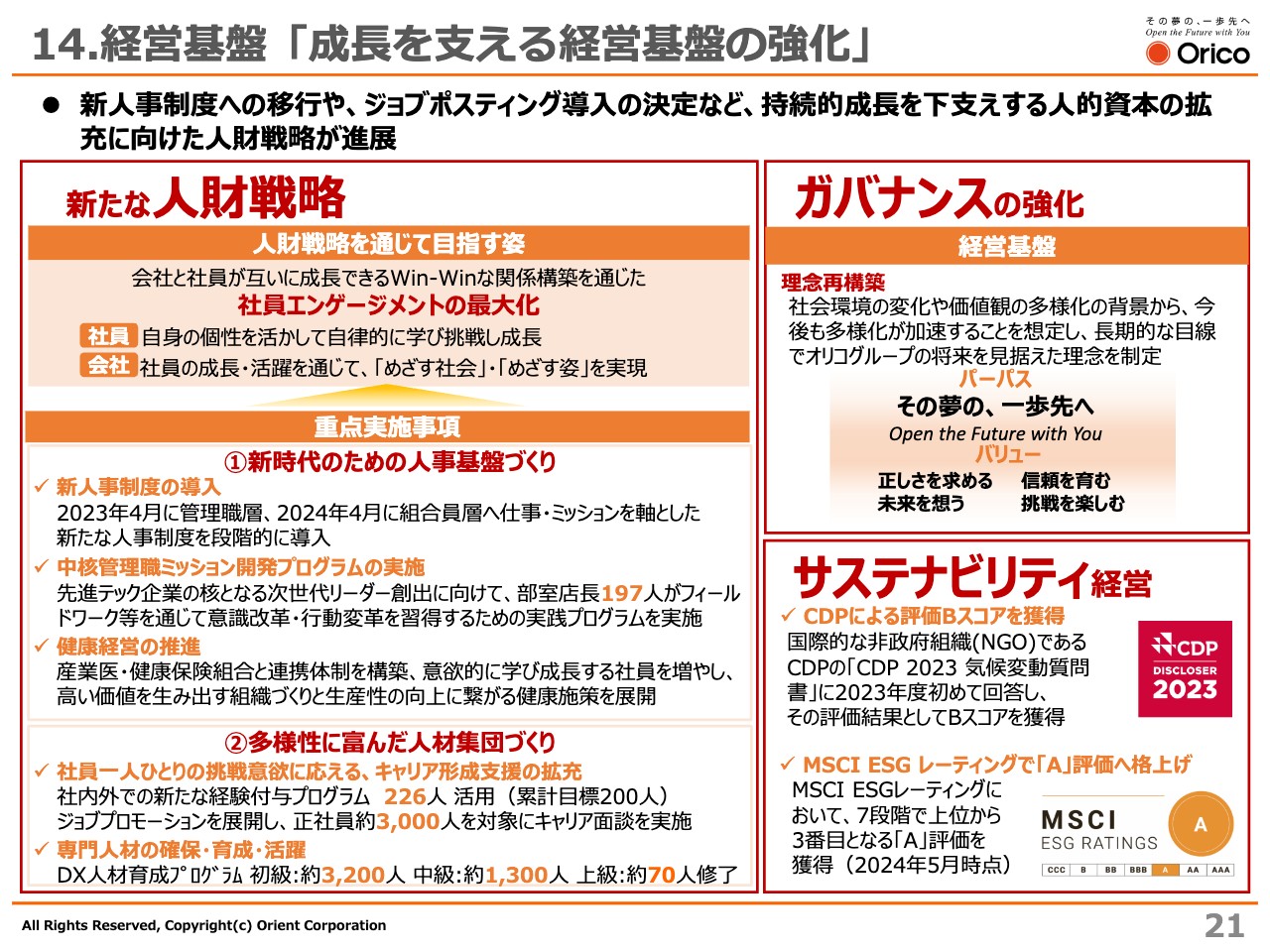

14.経営基盤「成長を支える経営基盤の強化」

事業戦略を推し進めていくために必要な、成長を支える経営基盤の強化についてです。新たな人財戦略として昨年に管理職層から導入した新たな人事制度を、この4月に組合員層にも導入しました。

社員が自らの思考や成長、ライフステージに合わせ、どのような仕事にも挑戦できるよう、自立的なキャリア形成を支援する枠組みとするとともに、次世代リーダー創出に向けた中核人材育成プログラムの実施や、健康経営の推進にも注力するなど、持続的成長を下支えする人的資本の拡充に向けた人財戦略も着実に進展しています。

また、サステナビリティ経営については、気候変動に対するさまざまな取り組みが、国際的なNGOであり企業に情報開示を促し評価を行うCDPによる8段階評価で、上から3番目のBスコアを獲得しました。また、MSCI ESGレーティングにおいても格付けを獲得しています。

このように経営基盤の強化は着実に進展しています。

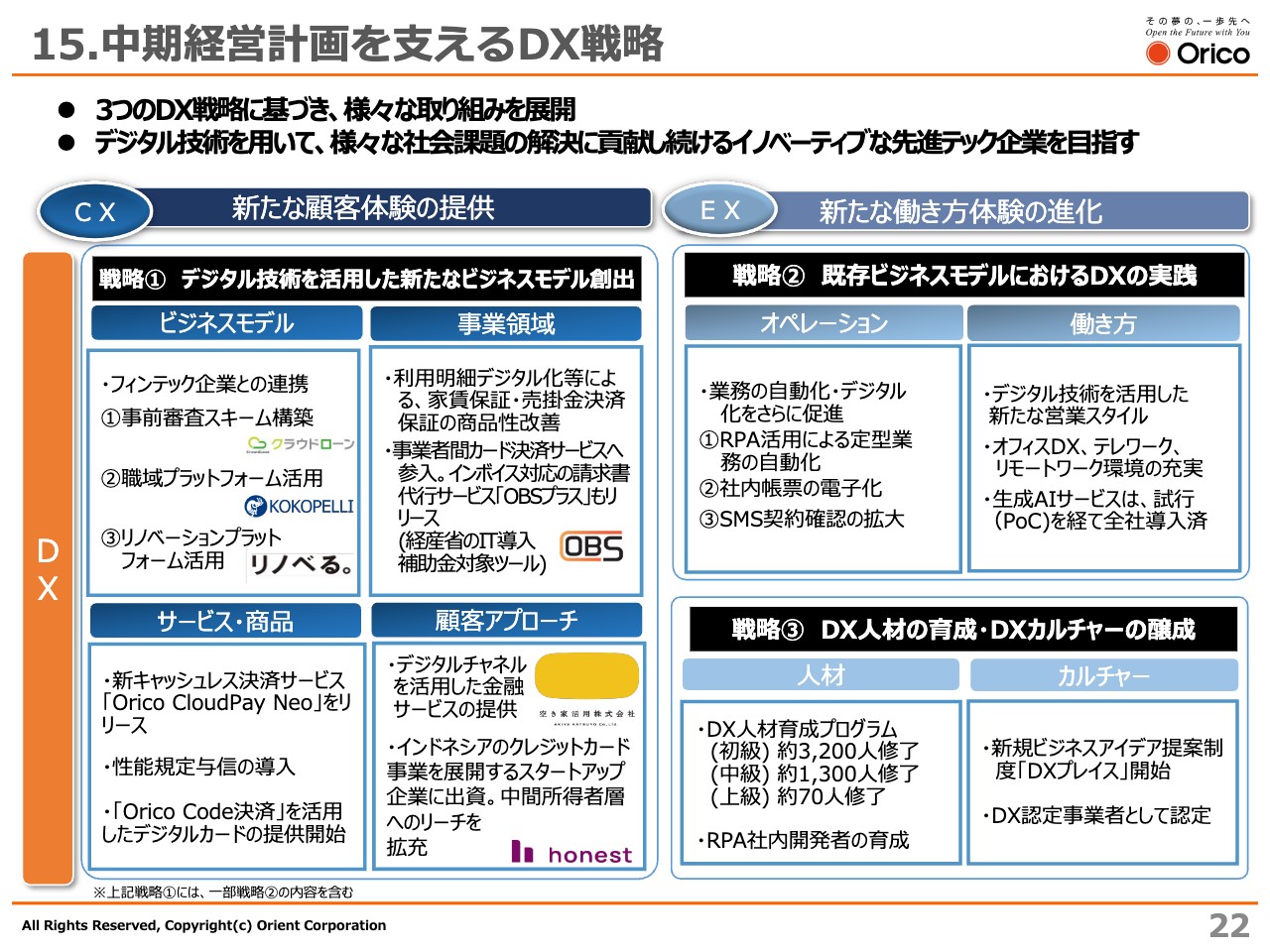

15.中期経営計画を支えるDX戦略

中計を支えるDX戦略です。スライドの表は、これまでご説明してきた戦略に基づく当社の取り組みについて、DXを切り口として整理したものになります。

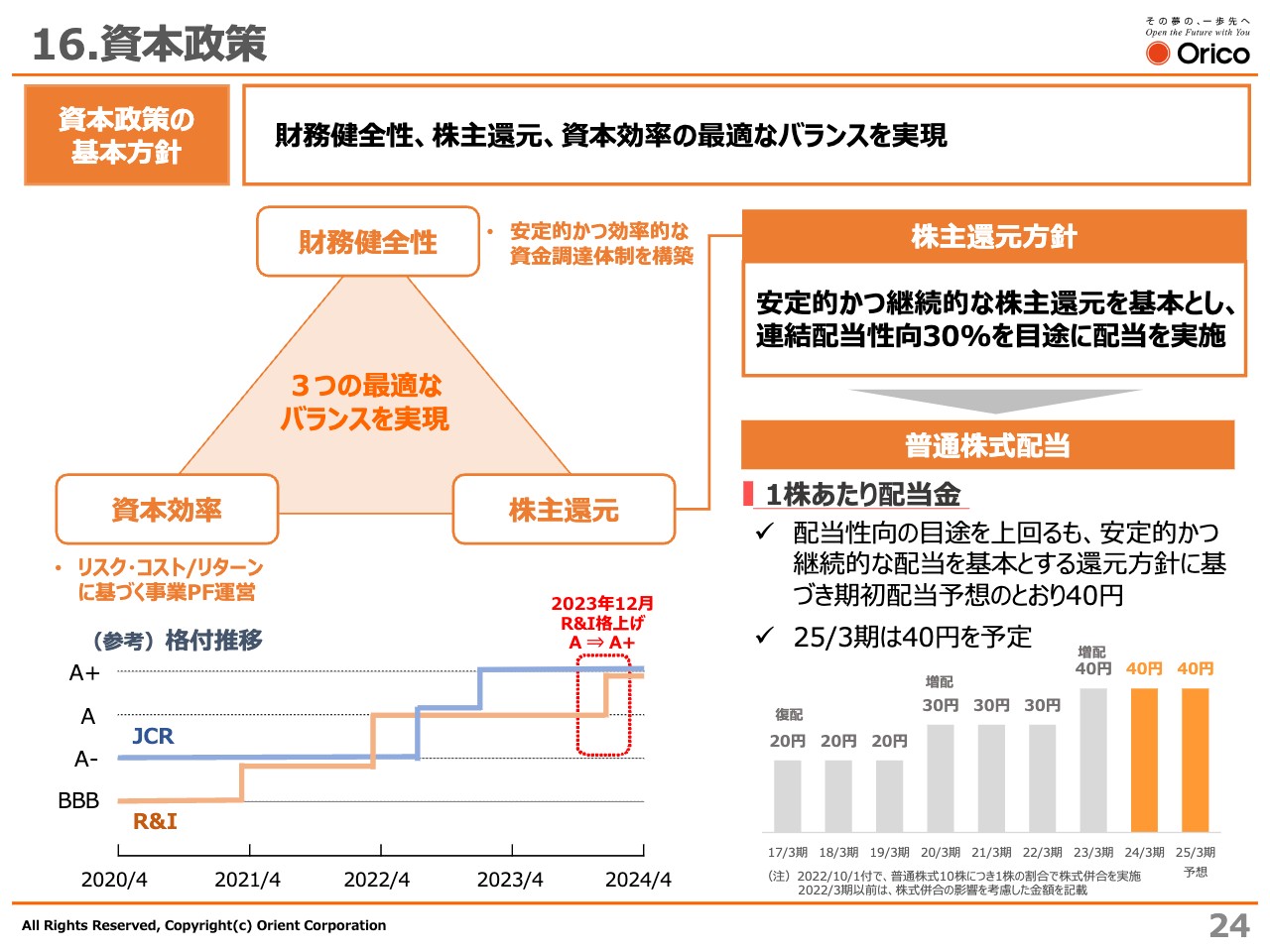

16.資本政策

資本政策についてご説明します。資本政策の基本方針として、財務の健全性、資本効率、株主還元の3つの最適なバランスの実現を目指しています。

株主還元方針については引き続き、安定的かつ継続的な株主還元を基本とし、連結配当性向30パーセントを目途に配当を実施していきます。普通株式配当については、2024年3月期には減益決算となり、配当性向の目途の30パーセントを上回りましたが、安定的かつ継続的な配当を基本とする還元方針に基づき、期初配当予想どおり40円としました。2025年3月期についても40円を予定しています。

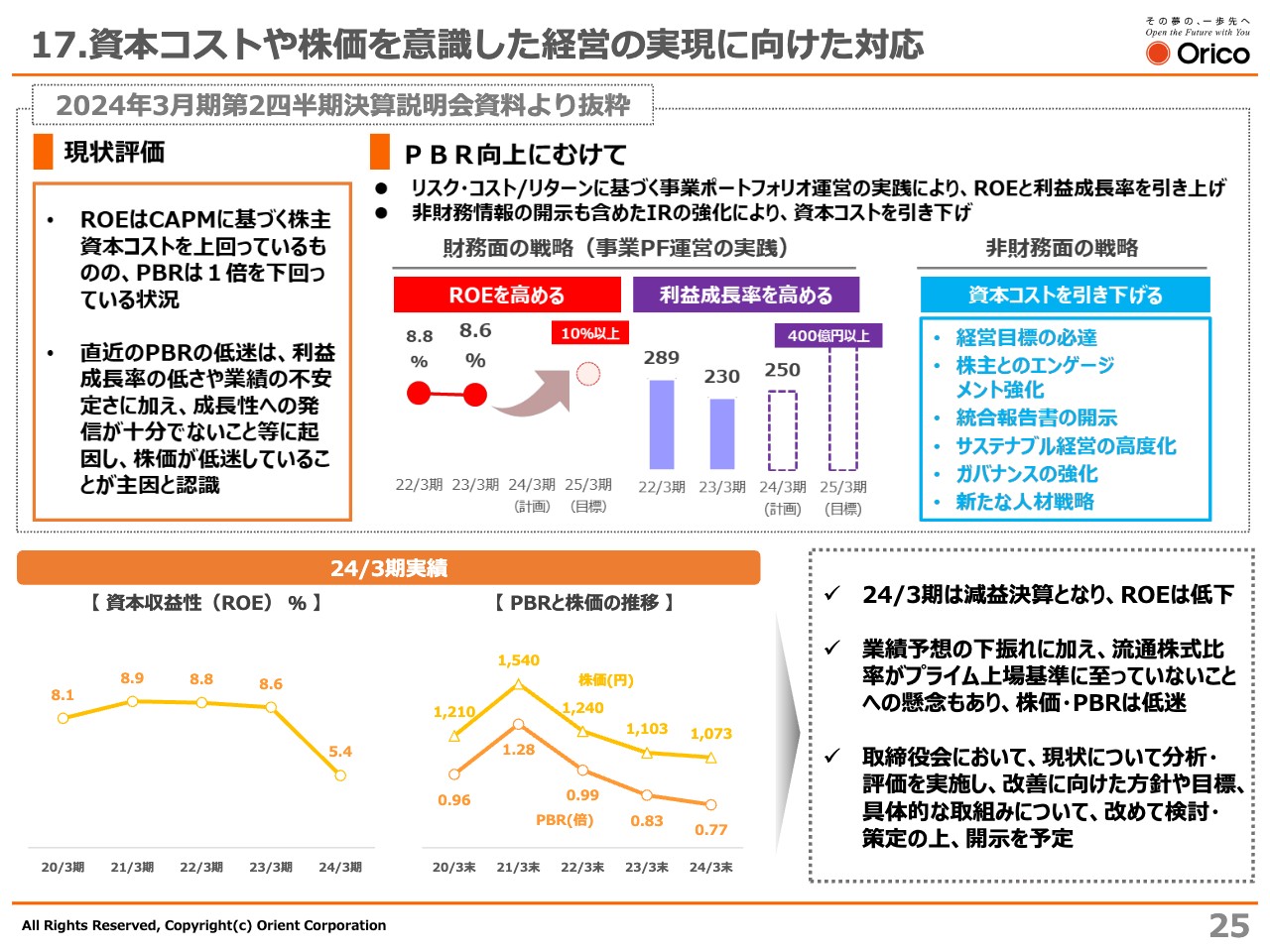

17.資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応

資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応についてご説明します。第2四半期の決算説明会でもお伝えしましたが、スライド上段は2024年3月期第2四半期に開示した当社の考え方で、今回は下段に実績をアップデートしています。

前期は減益決算となったことで、ROEや市場評価に対する各種指標が残念ながら低迷しています。まずは利益成長率を着実に引き上げていくことが重要と認識していますので、これらの足元の現状について分析評価を実施し、改善に向けた具体的な取り組みなどについてあらためて検討策定の上、開示していく所存です。

これまでご説明したとおり、誠に遺憾ながら前期の業績は大変厳しいものとなりましたが、中期経営計画で掲げた成長戦略については、次のステージに向けてさまざまな布石を打っています。これらを基に引き続きリスクリターン、コストリターンに基づく事業ポートフォリオ運営のさらなる高度化を図りつつ、海外事業の立て直しを早急に進めます。

また、金利上昇など環境が変化する中でも持続的な成長軌道を確立するため、強固な収益基盤の構築に向けた取り組みを迅速かつ着実に実践していくことによって、企業価値のさらなる向上を目指していきたいと思います。

以上で説明を終了します。ご清聴ありがとうございました。

質疑応答:今後の経営の方向性について

質問者:今年度から梅宮氏が副社長に就任されたと思います。飯盛社長と梅宮副社長の2人体制になることで経営の方向性がどのような方向に向かっていくのか、見通しを教えてください。併せて、飯盛社長が社長として在任し指揮を執られる間に成し遂げておきたいことなどありましたら、教えていただければと思います。

飯盛:梅宮副社長のキャリアについてはみなさまもご存知のとおり、みずほフィナンシャルグループのCFOとして、また直近はいわゆるデジタル・イノベーション分野の統括、CDOとしてその辣腕を振るっていました。

先ほどからご説明しているとおり、当社はこの中期経営計画においてもガバナンス改革を行っており、今日的な経営を目指してますます変革していかなければならないと考えています。また、今年度は次期中期経営計画を検討する年です。理念のところでお話ししたとおり、30年後を見据ながら次の10年をバックキャストして3年間取り組んでいくことになります。

梅宮副社長は経営管理のエキスパートの1人だと私は思っていますので、これまでのキャリアとスキルを活かしながら、そのようなことに取り組んでいただきたいと考えています。

また、私が在任中に成し遂げたいことはいくつかあるのですが、その1つが、昨年から開始した個品割賦事業の構造改革です。これまで、ファクトをきちんと可視化する作業や、そのような状況を基に、利益がマイナスになっている加盟店への利上げに取り組みました。さらに、このような取り組みの延長線上に新たな付加価値を生み出すことを考えています。

したがって、梅宮副社長には、このような「構造改革の対象を広げる」という取り組みに関して副本部長を担ってもらおうと思っています。着任早々ですが、新しい視点を持って、当社の変革に取り組んでいただけるものと期待しています。

今お伝えしたことに加え、在任中の最大の眼目は、これからは金利のある世界になっていくことです。みなさまご承知のとおり、2000年から2024年3月までは、一部の期間を除き、実質ゼロ金利の世の中でした。

金利が下がり続けてゼロ金利になる中で、さまざまな議論はあるにしてもアベノミクスのおかげで景気は改善し、その余力で我々の業界は生き残ってきました。しかし、これからは金利がいよいよ右肩上がりになっていきますので、どのような収益構造の会社になっていくべきか、一定の方向性をつけていきたいと考えています。

今取り組んでいる非資金性ビジネスはもちろん、金利はあっても成長率がはるかに高い海外での取り組みなど、ヒュージなマーケットがあります。あるいは、先ほどお話ししたほぼ手付かずの市場であるBtoB決済領域を収益の柱のレベルまで持っていきたいと考えています。

質疑応答:東証プライムの上場維持基準について

質問者:東証プライムの上場維持基準に関して、可能な限りでアップデートできることがあればコメントをお願いします。

飯盛:「流動比率はどうするのですか?」というお話だと理解しました。これまでもお伝えしてきましたが、我々はその他の基準は余裕を持ってクリアしていることはみなさまもご承知のとおりです。流動比率については、2024年3月期末においても、わずかな改善にとどまっています。

正直に言いますと、大株主との協議を続けており、エンドがどこになるかはしっかりと意識して取り組んでいます。そこまで遠くない時期に、こちらの結論は開示できると思いますが、現時点ではここまでしかお伝えできないことをご理解いただければと思います。

質疑応答:金利による下振れリスクと事業全体における上振れ期待について

質問者:2024年度の計画における金利選定と、金利上昇による計画比の下振れリスクなどについて教えてください。また、金利にかかわらず、事業全体でなにか上振れを期待できるポイントがあればお聞きしたいです。

飯盛:2024年度は、当社の調達構造から5年スワップと10年のスワップを参考として指標に置き、一般的な指標として3MONTH TIBORと10年国債もウォッチしています。

5年スワップは1パーセントを計画しており、10年のスワップは1.4パーセントで計画していますので、現在においてはまだ40ベーシスあるいはそれ以上のギャップがあるとおわかりいただけると思います。

ただし、1ドル153円台をつけて円安に一服感はあるものの、輸入物価は上昇しています。イールドカーブ・コントロールがなくなっていますので、物価防衛という意味で日本銀行が新たに取り組む施策の中には、短期金利の利上げも当然あると思います。その影響が避けられない状況になった場合には、計画を修正する可能性はありますが、現時点においてはその心配はしていません。

質問者:上振れを期待できるポイントについてはいかがでしょうか?

飯盛:これまで取り組んできた不動産ソリューションにおいて、上振れがかなり期待できるような仲介の案件などがすでに入ってきています。さらに、昨年受注したBtoBの良質な案件も形になってきていますし、ビジネスカードを使ったBPSP事業も経済産業省の補助金導入に背中を押され、いっそう拍車がかかるのではないかと期待しています。

質疑応答:イオンフィナンシャルサービスとの協業について

質問者:イオンフィナンシャルサービスとの協業について、もう少し詳細に教えてください。御社が2023年度に譲り受けたオリコプロダクトファイナンスが利益のけん引役となっていくと思います。

反対に、御社の事業について「こちらはイオンフィナンシャルサービスのほうがより活用できるだろう」と見ている事業があれば、具体的な話は難しいかもしれませんが、可能な範囲でコメントをいただけますか?

飯盛:スライド15ページをご覧いただくのが一番良いと思います。スライド右下に記載のとおり、イオン銀行が行っている個人向けのローン・ファイナンス事業の保証について、基本的に我々が手掛けることが決まっています。我々の直接的な収益になるのはもちろん、審査スピードの向上等の課題解決にも貢献できるため、利便性も向上すると思っています。

また、先ほど少しご説明しましたが、イオングループ全体の取引先である中小企業に対しては、売掛金の決済・保証やビジネスカードの領域なども提供していきたいと考えています。

業界全体におけるクレジットカードの不正利用は3年前が約330億円、一昨年が約436億円、昨年には約546億円とすごい勢いで増えています。これはイオンフィナンシャルサービスに限らず、他社ともタッグを組んで研究を進めており、それぞれのカードで、被害に対してどのように対策を打っていくかを考えています。また、コールセンターの共通化などにも取り組んでいきます。

スライドには記載していませんが、我々が事業展開している東南アジアにおいて、イオングループは非常に強いブランドです。そのため、まずはタイで一緒にプロモーションを実施しようと検討しています。

これらの体制については各分科会を作っており、3ヶ月に一度、ステアリングコミッティを開いています。いろいろな分野が組織的に関わり、取り組んでいるところです。イオンフィナンシャルサービスの藤田健二社長とは「3ヶ月に一度くらいは、なにか目に見える成果を世の中に示していきたい」とお話ししています。約束ではありませんが、そのようなことを期待していただければと思います。

質疑応答:ポイントプログラムの重要性とみずほ経済圏での立ち位置について

司会者:「イオンフィナンシャルサービスとの提携について、ポイントはリテール金融事業において顧客を囲い込むための重要なツールと考えます。それを前提としますと、飯盛社長はポイントプログラムの重要性をどのように考えているのでしょうか?

また、今後は御社のポイントがみずほグループの経済圏における中核となるのでしょうか、それともイオンフィナンシャルサービスとの提携によってまた別のかたちをお考えでしょうか?」というご質問です。

飯盛:リテールの商売ですので、我々が関係している経済圏の大きさが我々の事業や製品に関わります。当社は、個品割賦事業で400万人、カード・融資事業で1,100万人、家賃決済・保証事業で100万人以上の顧客を保有していますが、イオン経済圏の広さとは比べるべくもありません。

先ほどご説明したとおり、今回の提携においては、しっかりと協業してステークホルダーにいろいろなサービスを提供していくことが眼目です。

ポイントプログラムについては、例えば「Vポイント」のように「Tポイント」と合従連衡しながら進んでいく流れの中で、残念ながら出遅れていた面があるのは否めません。

ただし、「みずほマイレージクラブカード(THE POINT)」は、オリコポイントで付与する仕組みが出来上がっています。

また、イオンにおいても「WAON POINT」と「WAONポイント」の相互交換が可能ですし、オリコポイントからWAONポイントへの交換も開始しております。

もし、ユーザーの利便性をもっとも高めるためにポイントを統合していくことがベストだということであれば、それはそれで考えていきたいと思います。

一方、現在、当社のポイントプログラムで一番使われているのが「Amazonギフトカード」との交換ですので、そのような現状も踏まえて、いろいろな検討を行っています。ただし、現状、全体として、大きな絵が完全に描き切れているわけではありません。

「ポイ活」という言葉があるとおり、とりわけ若年層の囲い込みのためにポイントプログラムの有効性は言うまでもないと認識していますので、みずほグループともよく協力しながら方向性を早急に固めていきたいと思っています。