2024年5月20日に発表された、Institution for a Global Society株式会社2024年3月期決算説明の内容を書き起こしでお伝えします。

目次

福原正大氏(以下、福原):Institution for a Global Society株式会社代表取締役社長の福原正大です。本日は、大変お忙しい中お越しいただきありがとうございます。

私から、2024年3月期全社と事業別の業績ハイライト、2025年3月期の業績予想と成長戦略、私どもの市場ポテンシャルと競合優位性についてご説明します。

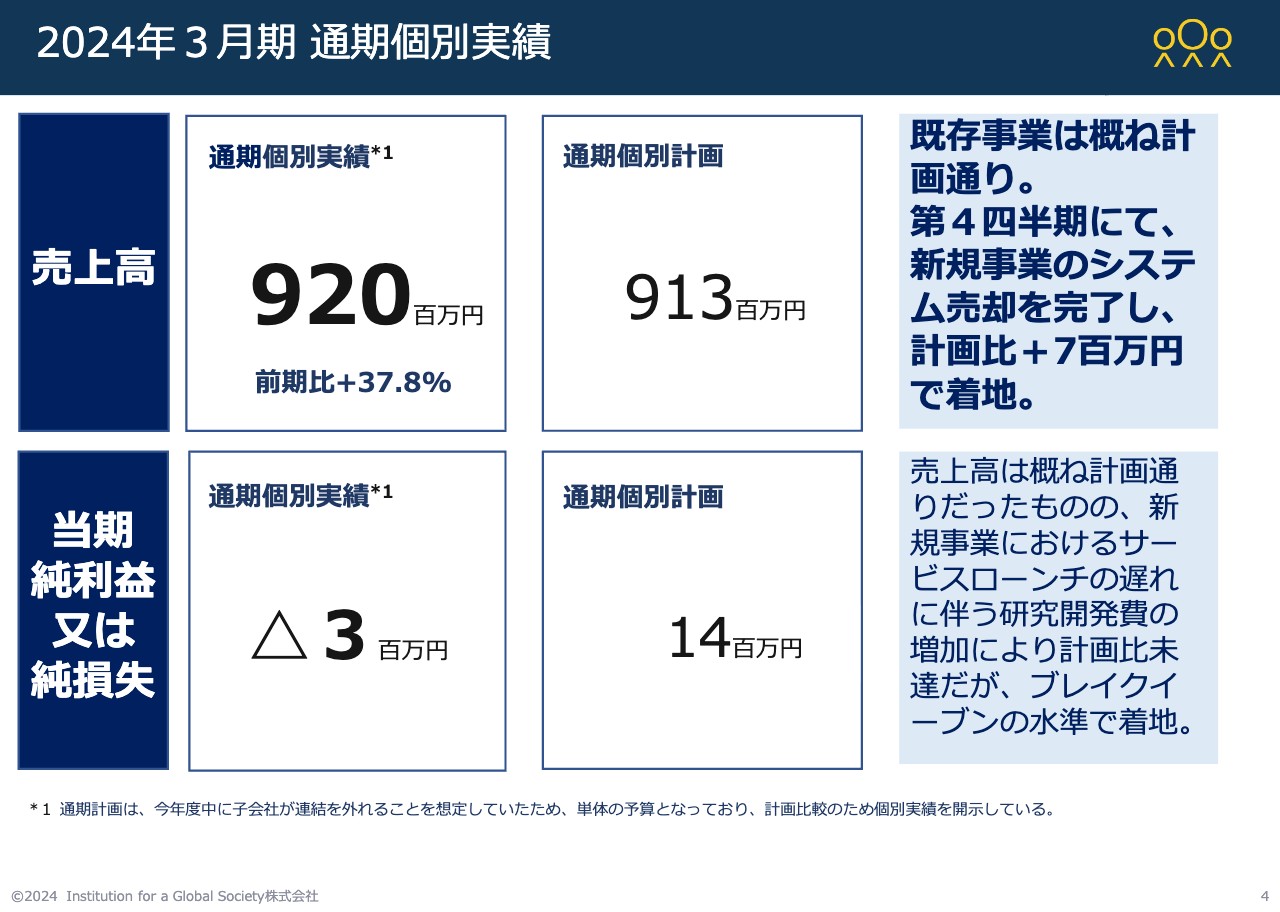

2024年3月期 通期個別実績

2024年3月期通期の個別実績です。昨年度の売上高は、おかげさまで当初の予定どおり大きく成長し、前年度比37.8パーセント増の9億2,000万円という高い数値で着地しました。

一方で、当期純損失は個別実績では若干下振れて300万円の赤字となっています。主な要因は、当社が展開する3事業のうち、プラットフォーム/Web3事業部のシステムが海外から高く評価されたものの、開発の遅れが若干生じたことです。

HR事業と教育事業については、1年前に予測した数値どおりの着地となりました。

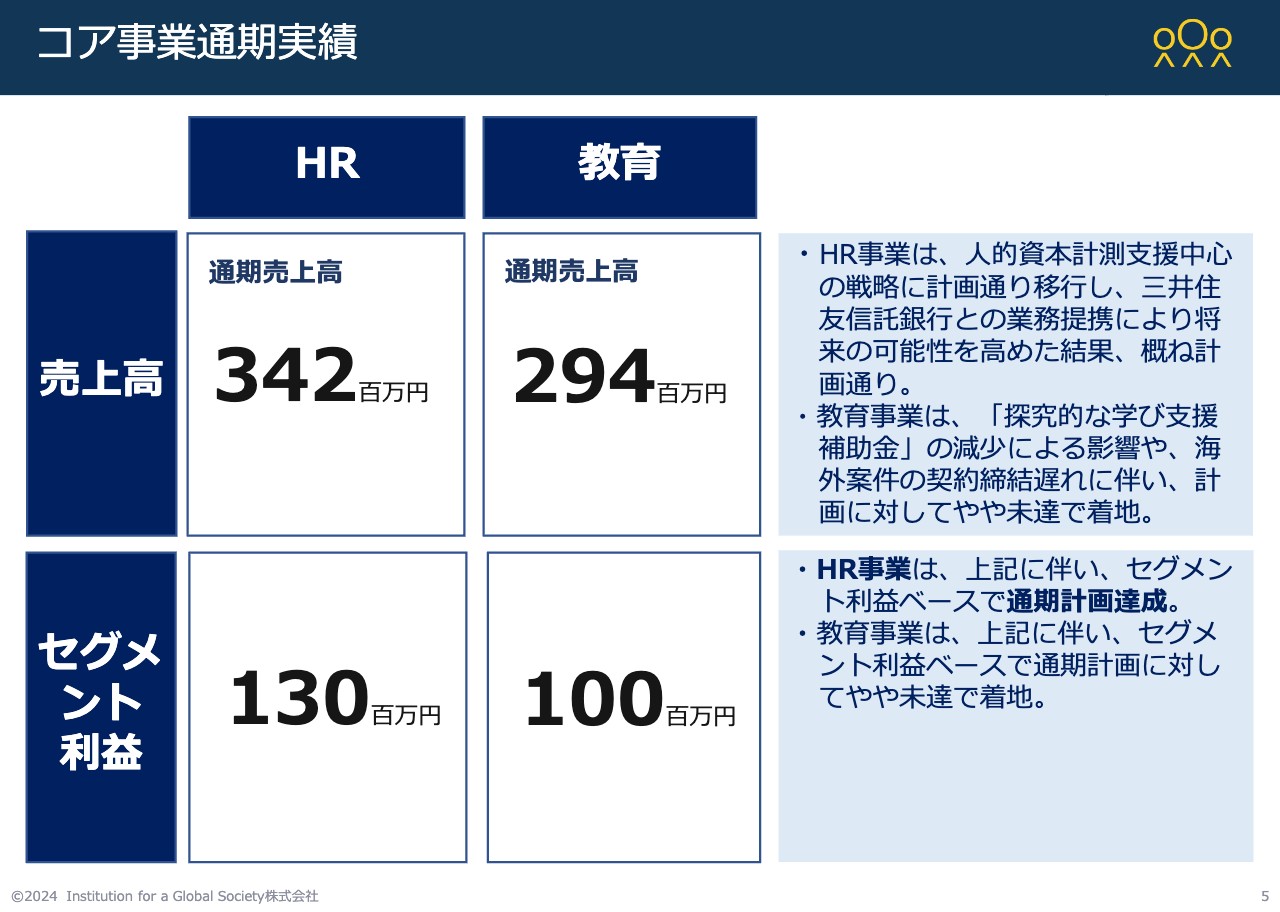

コア事業通期実績

コア事業の通期実績についてご説明します。当社は人の能力を評価するサービス「GROW」をコア事業としています。学生の評価を行う「Ai GROW」、社会人からトップ企業のCEOの評価を行う「GROW360」など、すべて「GROW」の評価軸でつながっているところが当社の強みでもあります。

現在はHR事業、教育事業ともに、セグメント利益が1億円を超えました。当社は両利きの経営を明確にしていますが、既存事業を含めたコアビジネスは順調に成長していると言えます。

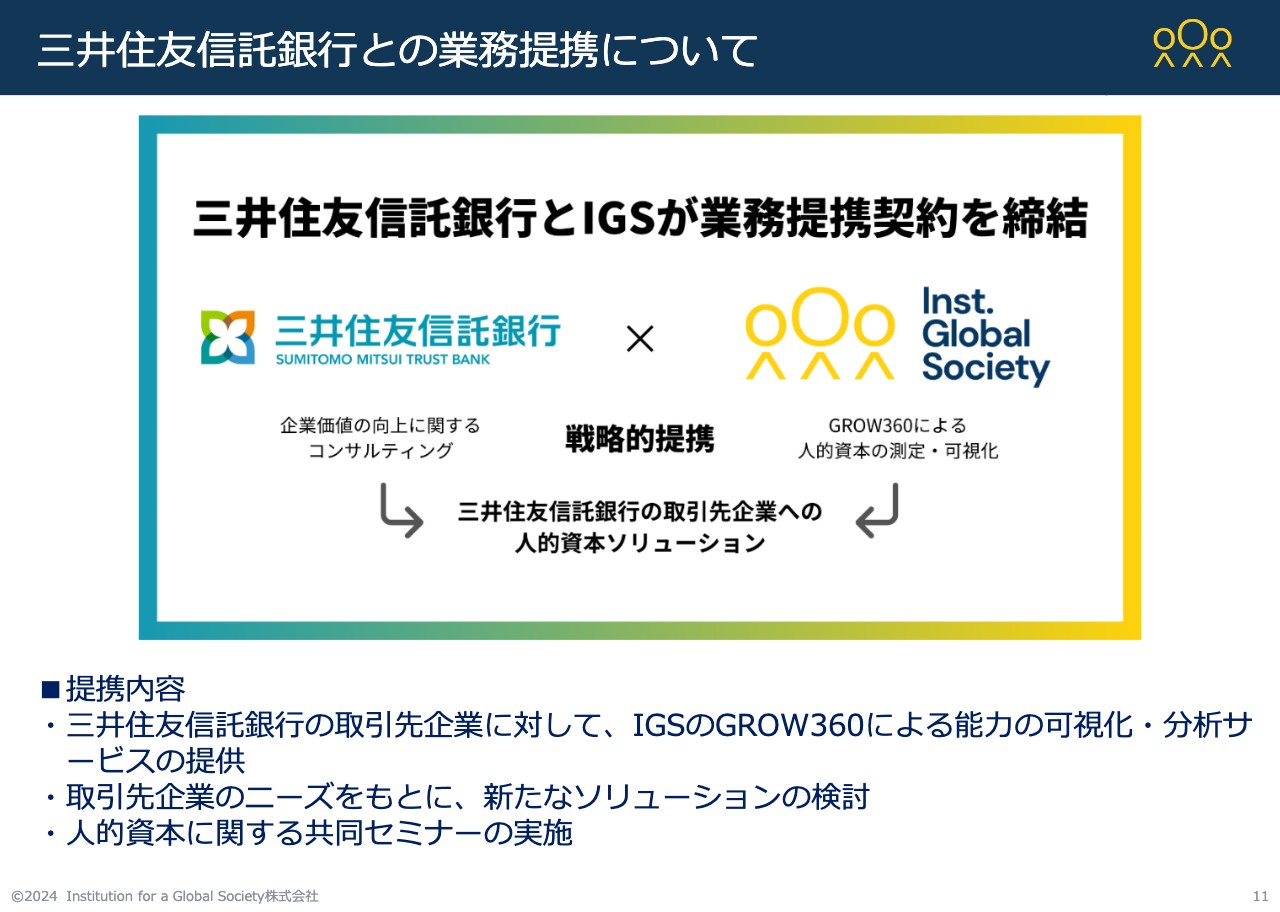

HR事業については、2024年3月期の大きな成果として三井住友信託銀行との業務提携契約を締結しました。こちらは、2025年3月期以降にも大きなプラスがあると考えています。三井住友信託銀行は人的資本関連では当社が唯一の提携先となっており、足元でもさまざまな引き合いをいただいています。今年度から来年度にかけて、HR事業は大きな成長を遂げると予想しています。

教育事業は、当初予定より若干下振れて着地しました。こちらは、政府事業の公募が当初予測よりも低く終わったことが影響しています。加えて、アジア開発銀行との海外案件において、契約締結の遅れ等が生じ、売上に計上できなかったことも影響しています。結果として、教育事業は未達での着地となりました。

しかしながら、HR事業、教育事業ともに、基本的にはすべてデジタルやAIベースでサービス提供を行っています。そのため、極端に営業人員を増やさずとも多くの企業をカバーできているという意味では、利益率の厚いビジネスをしっかりと展開して成長につなげていると考えています。

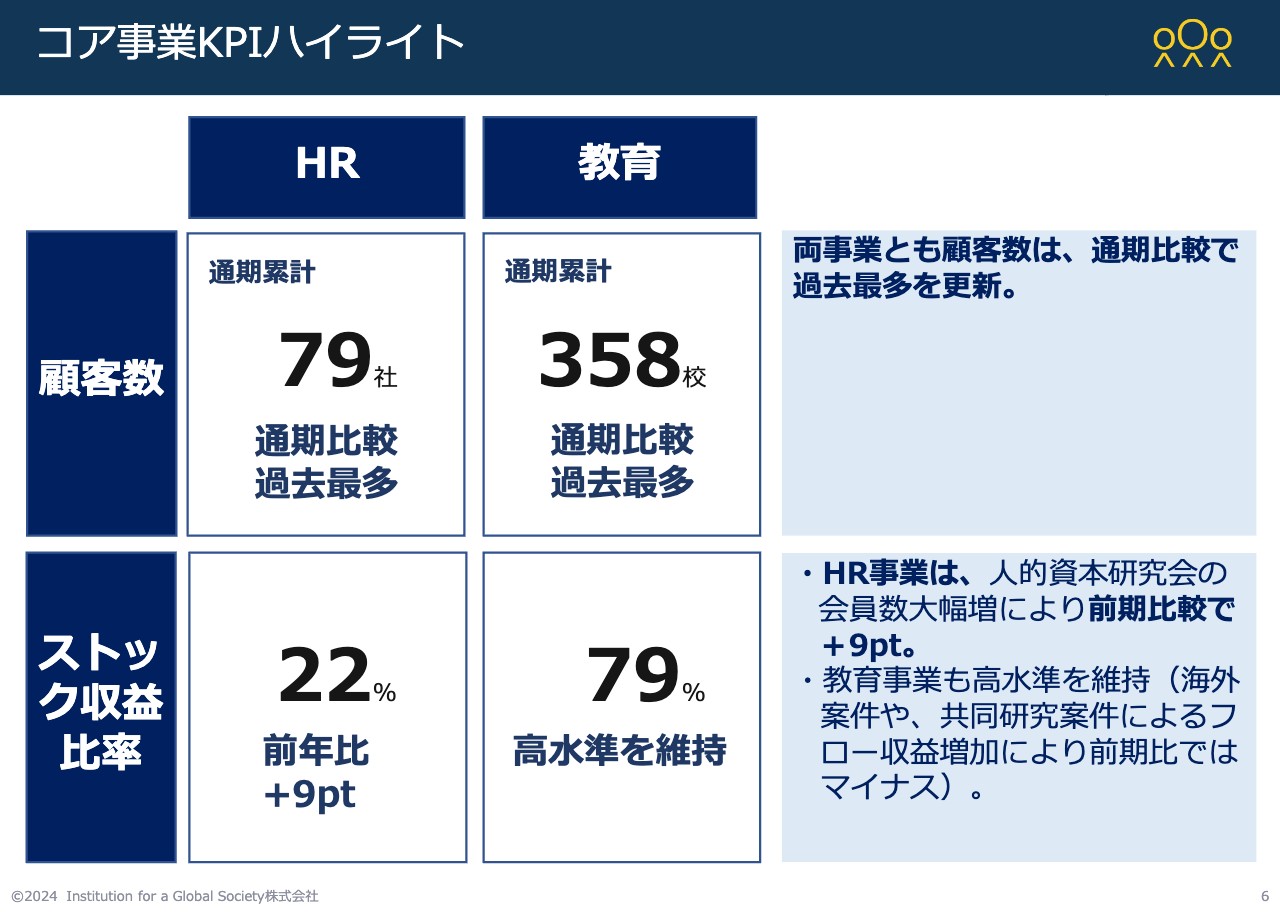

コア事業KPIハイライト

コア事業のKPIハイライトです。おかげさまで、数値は順調に伸びました。

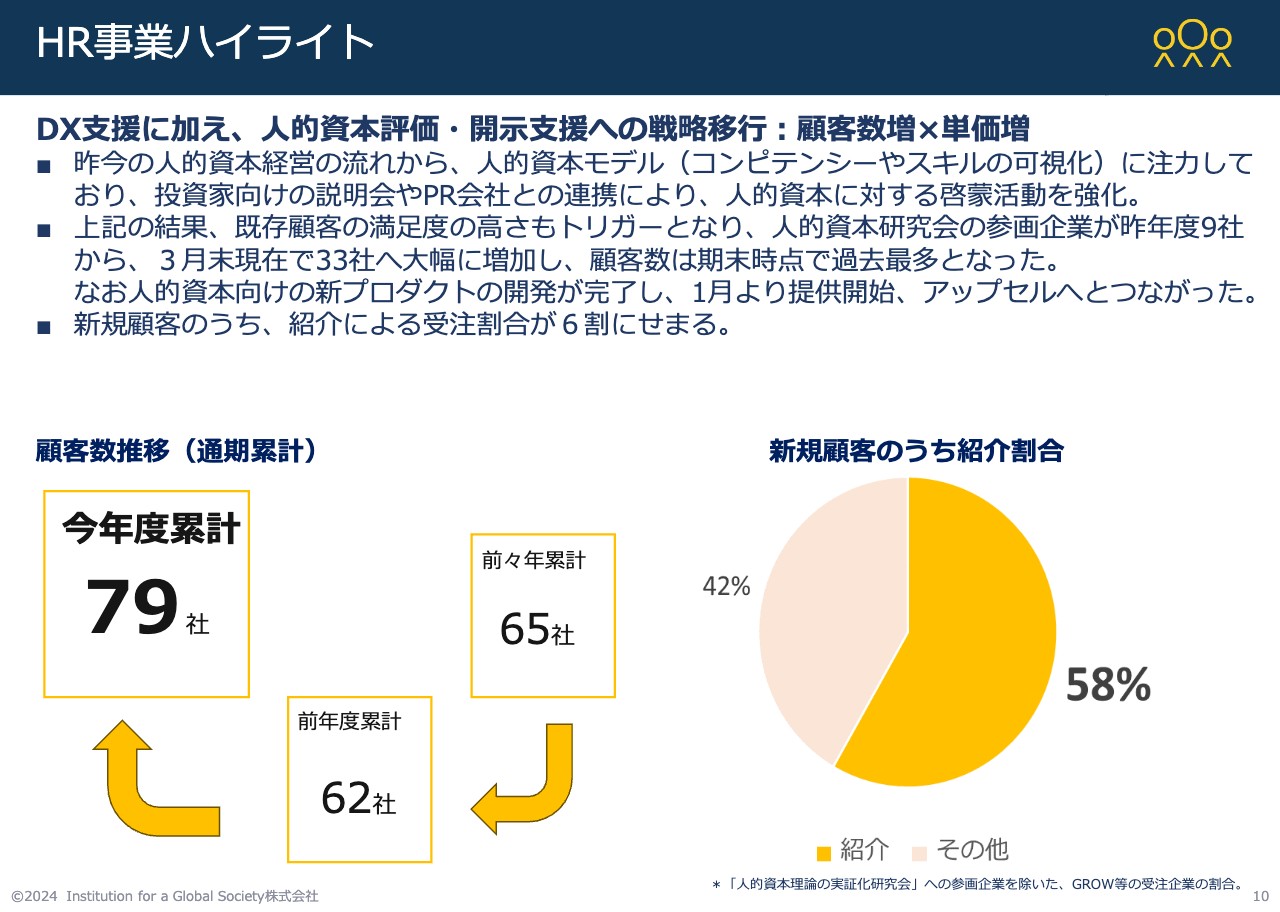

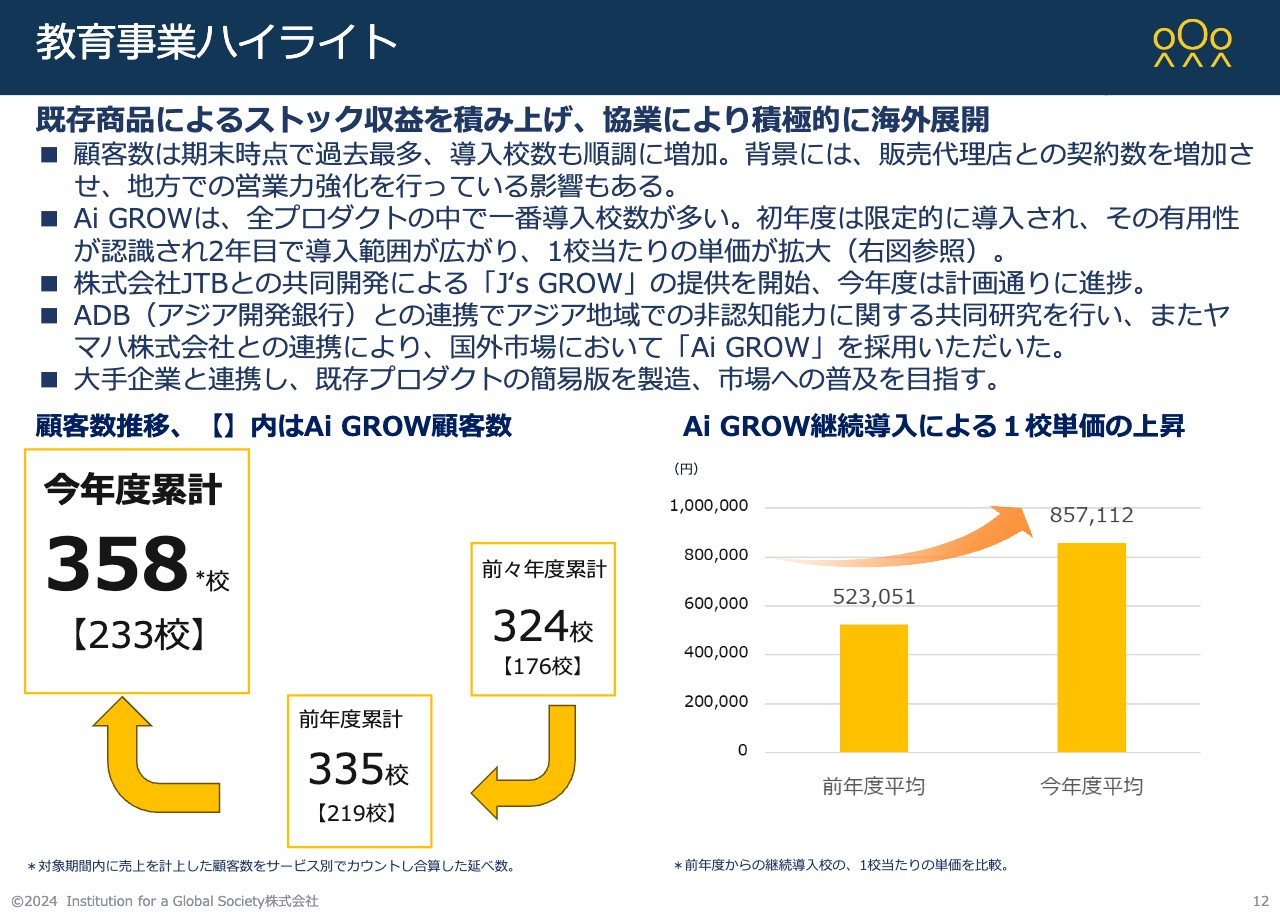

顧客数についてです。HR事業は、過去最多の79社に増加しました。教育事業も、47都道府県中43都道府県をカバーできています。公的・私的の両方、特に公的セクターである公立学校に広がりを見せており、現在の顧客数は358校です。

ストック収益率についてです。教育事業は79パーセントと高水準を維持しました。単に政府事業の公募を取るだけでなく、その後も安定して継続いただき、その先につながるかたちとなっています。

HR事業においてもストック収益が着実に増加しました。前年からさらに増加し、22パーセントと安定しています。HR事業、教育事業ともに、安定成長軌道に乗ってきていると自負しています。

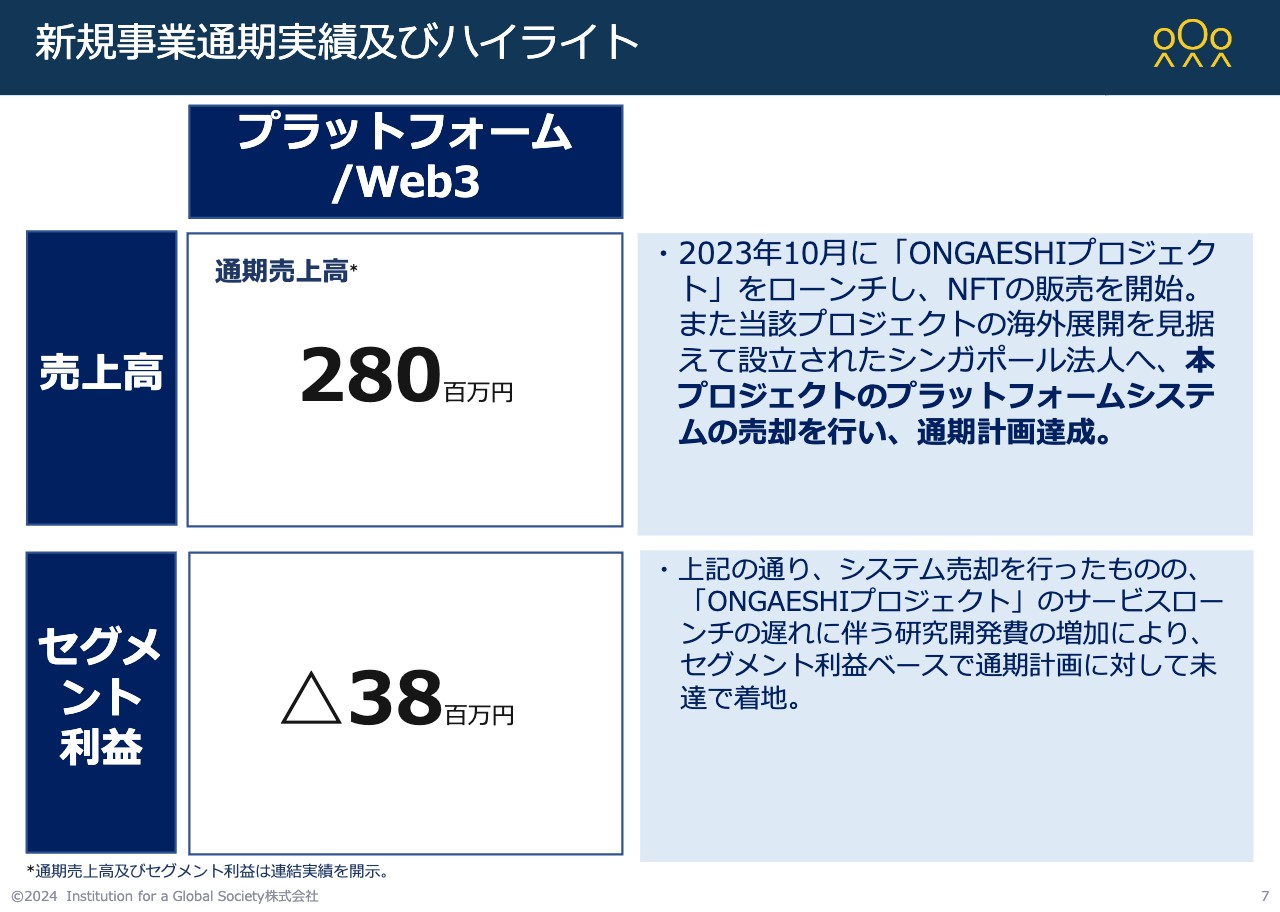

新規事業通期実績及びハイライト

プラットフォーム/Web3事業です。2023年10月に「ONGAESHIプロジェクト」をローンチしましたが、当初の予定より2ヶ月遅れたことが収益の若干のマイナス要因となっています。

一方で、本プロジェクトのプラットフォームシステムについては、当初の予定どおりシンガポール法人への売却が完了し、通期計画を達成することができました。しかしながら、サービスローンチの遅れに伴う研究開発費の増加が影響し、セグメント利益では未達となり、全体のマイナスにつながりました。

HR事業ハイライト

事業別の業績についてご説明します。まずはHR事業です。先ほどもご説明したとおり、今年度の顧客数は過去最高の79社となりました。引き続き、大手企業のお客さまが多いという当社の特徴は変わっていません。

加えて、紹介割合が確実に増加しています。最近では人的資本の開示等もありますが、私どものサービスがそのコアになりつつあり、非常に大きくなっています。現状では、受注の6割が既存のお客さまからのご紹介です。

三井住友信託銀行との業務提携について

昨年度の後半に、三井住友信託銀行と業務提携を締結しました。これにより、足元でもさまざまなかたちで多くのお客さまをご紹介いただいており、今年度や来年度に形となって表れてくると期待しています。

ご存じの方もいるかと思いますが、三井住友信託銀行は日本の銀行のESG投資においてトップを走っています。しかしながら、今まではESGのE(Environment)の部分はあったものの、S(Social)の部分が欠けていました。

そこで今回、当社をパートナーとして選んでいただきました。日本の上場企業の3分の2をカバーしている三井住友信託銀行と業務提携を締結できたことは、当社にとって非常に大きいと考えており、実際に実績へも表れ始めています。

教育事業ハイライト

教育事業のハイライトです。顧客である導入校数が順調に伸びました。

重要な点として、当社が展開するサービス「Ai GROW」についてお話しします。みなさまが高校生の頃は、1人に対して複数人が評価を行う「360度評価」のご経験はなかなかなかったと思います。現状は、競合もいない状態で「Ai GROW」を導入する学校が非常に増えています。

おもしろい例で言うと、中学受験で中高一貫校に入学した方の中で、中学校に入学した時点ではそれほど高偏差値ではないものの、卒業する時にはすごく伸びていることがあります。そのような学校の5割は、私どもの「Ai GROW」をご利用いただいています。

最近では、周りからのフィードバックを利用した、能力を伸ばすためのグループ学習や探究型学習も増えていますが、その中でコアな位置づけを取れてきていることも、教育事業の強みとなっています。

東京・神奈川・埼玉などでも取り上げられていますので、もしかするとみなさまのご親族の中にも「『Ai GROW』をやったことがある」という方がいるかもしれません。おかげさまで、導入いただく学校が増えている状況です。

能力データの活用モデル

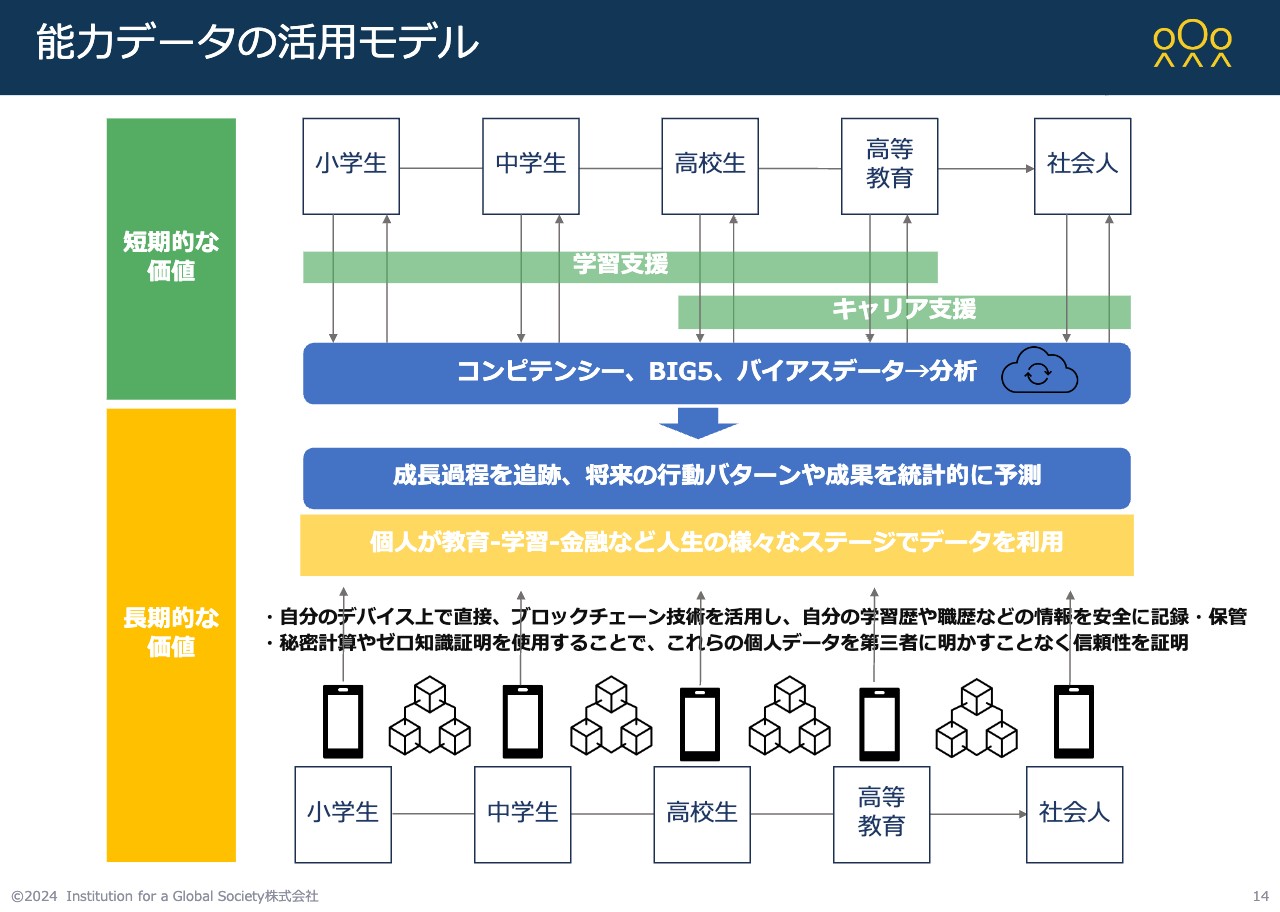

新規事業のプラットフォーム/Web3事業についてご説明します。当社は、教育事業とHR事業により、子どもから企業までの全体をカバーできる仕組みを構築しています。しかし、生成AI等が出てくる中で「個人情報を誰が持つべきなのか」というイシューが出始めています。

先日、スタンフォード大学との連携セミナーを私がリードしましたが、今まではデータを持つことほど「アセット」だと言われていました。これは今も変わってはいないのですが、いくつかの世界的なリーディング機関やスタンフォード大学等の予測では、2030年から2035年のどこかの時点において、データを持つほど「負債」になる、つまり資産から負債になる瞬間が起こると言われています。

実は、これを見越したブロックチェーンサービスが、当社の技術的なコアになっています。当社が慶應義塾大学と連携して研究をスタートした時点においても、個人がデータを管理し、多くの人々と情報を共有する仕組みにつなげています。同時に、私どもの仕組みは、さまざまな教育ファンディングの可能性を広げる新たなビジネスモデルを構築しています。

プラットフォーム/Web3事業ハイライト

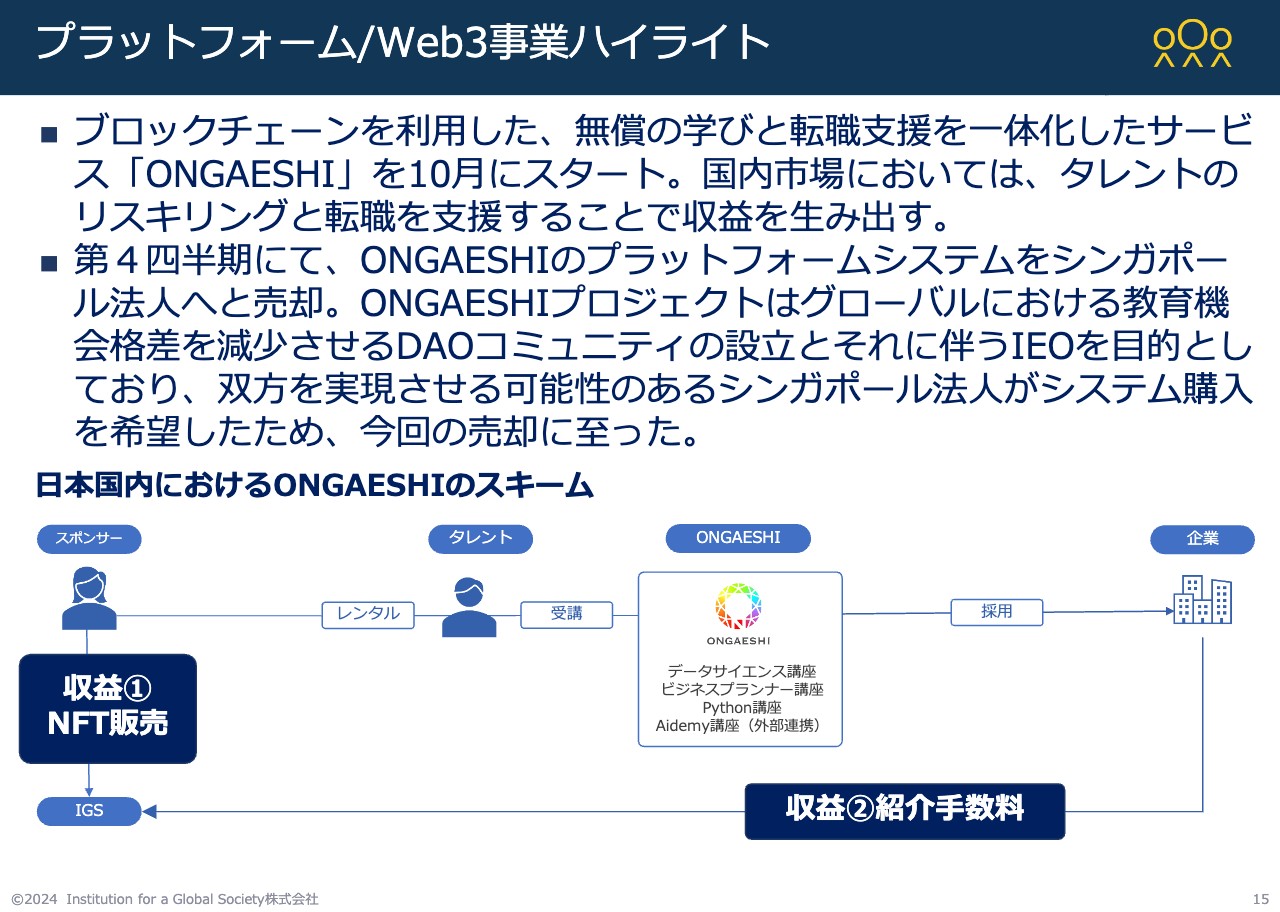

プラットフォーム/Web3事業のベースとして「ONGAESHI」という仕組みがあり、日本だけでなく世界でも新しいサービスとなっています。昨年度には、暗号資産でビットコインに次いで世界第2位のイーサリアム・ファウンデーションの日本唯一のフェローとして、私が選ばれました。

昨年6ヶ月間はイーサリアム・ファウンデーションとともに動き、今も圧倒的なサポートをいただいています。このサービスが世界的に新しいと評価されているのは、教育ファンディングにおいて今までにない価値を生み出したところです。

日本にも教育ローンや教育奨学金がありますが、基本的には親族やお子さまが教育ローンを借りると、保護者か本人が返すしか道はありません。そこで、私どもは「NFT(Non-Fungible Token)」という技術を使い、新たに「スポンサー」の役割を作りました。こちらが大きなポイントです。

例えば、弊社の成田が「何かを新しく学びたい」と考えた時に、何らかの理由でお金が足りなかったとします。その際、成田は学ぶことをサポートしてくれる人を探します。そして、仮に中江がサポーターになったとすると、私どもは中江にNFTを買ってもらいます。

中江が買ったNFTを成田に貸し出すかたちになり、後に成田が学んで新しい仕事を取ると、通常は人材紹介業が年収に対して何割かの報酬を取りますが、その半分ほどを私どもの仕組みに戻すという2つの道が開かれます。

このように私どもは、NFTの販売と紹介手数料の2つの収益があるという新たなビジネスモデルを立ち上げました。このビジネスモデルを日本の上場企業では行っている会社はなく、みなさまにとっても新しいと思います。しかし、世界でも高く評価をいただいている新たな仕組みとなっています。

この仕組みをシンガポールで行う一方、日本でこれからどのようにビジネスを行うか考え、私どもがそのまま持つかたちで「ONGAESHI」の仕組みを世界的に広げていきます。

将来的には、流動するトークンに大きな価値が生まれてくると考えています。また、私どもが直接関わるわけではありませんが「IEO(Initial Exchange Offering)」という新しいトークン収益化の方向性も出てきます。

Web3という新しい技術のため、あまり馴染みのない部分もあるかと思いますが、当社はこのようなビジネスを立ち上げています。

政府の先駆的な政策と合致し、2つの実証事業に採択

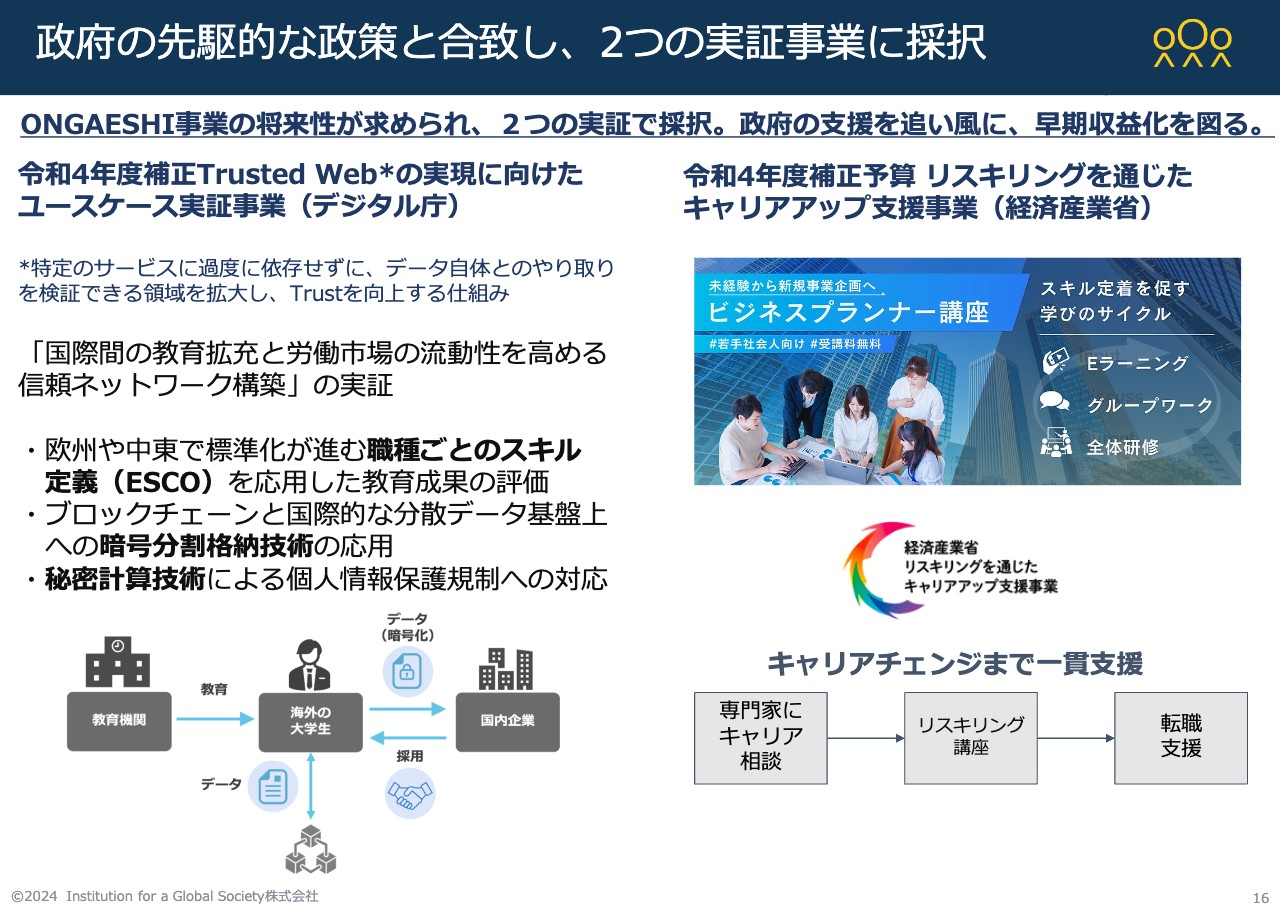

私どものもう1つの強みは技術力で、2つの実証作業に採択されています。先ほどお話ししたとおり、今後のデジタル化における個人情報保護は「セキュリティ」というイシューで非常に重要になってきます。

デジタル庁は昨年度、その主幹となるTrusted Webの実証事業を行いました。本当に技術力の高い企業しか採択されませんが、私どもは昨年度に実証事業に採択をいただくことができ、「秘密計算」という非常に独特な技術を使って個人が情報を守る仕組みを作りました。

2つ目は、リスキリングを通じたキャリアアップ支援事業です。こちらは現在、経済産業省が相当力を入れている分野で、補助金も出ています。先ほどお伝えした例で言いますと、何かを学びたい人たちをさまざまなかたちでサポートする実証事業に採択いただいている状態です。

損益計画

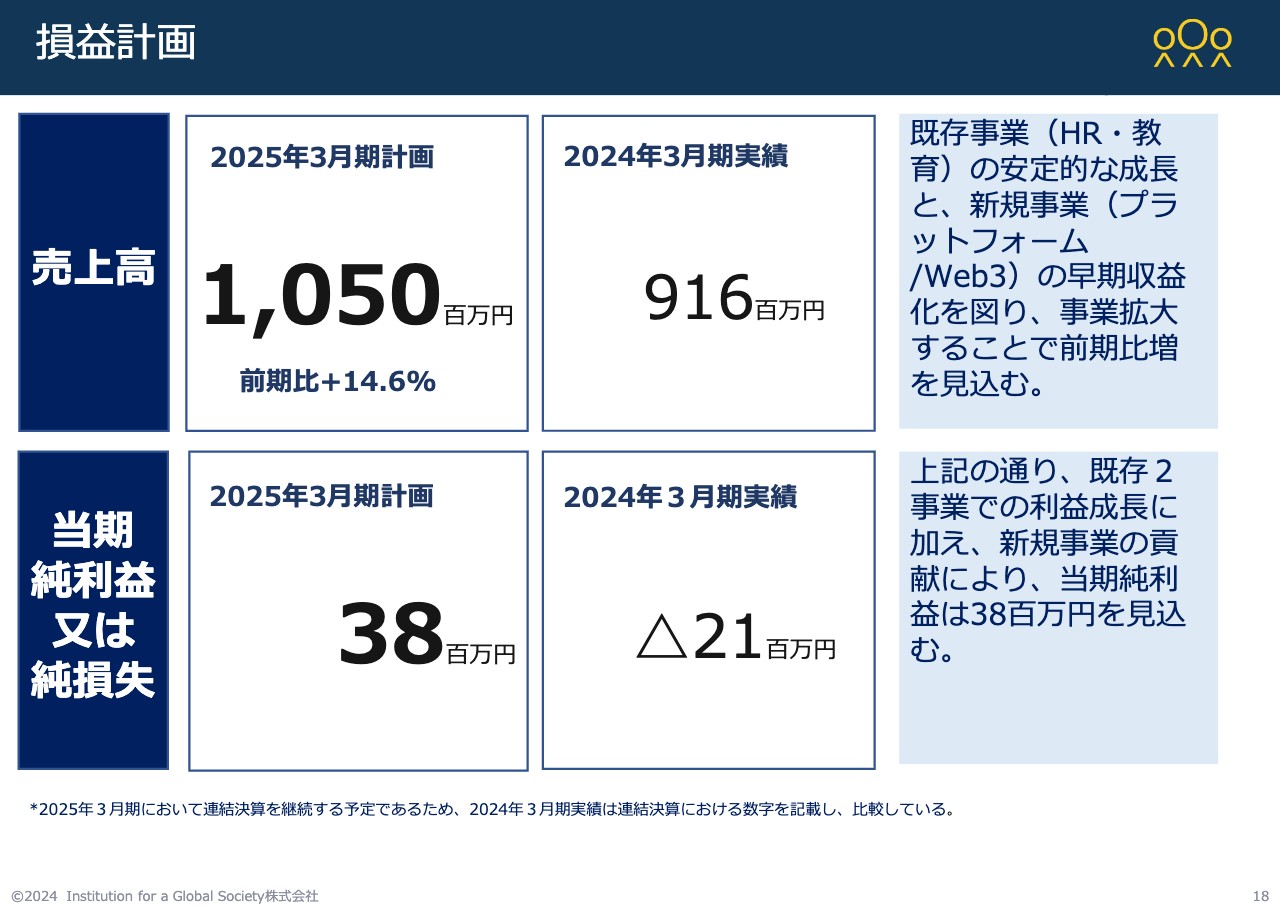

2025年3月期の業績予想についてご説明します。今年度の売上高目標は、前期比プラス14.6パーセントの10億5,000万円となっています。

昨年度の実績は9億1,600万円でした。しかし、こちらにはシステム売却が入っているため、既存事業のHR事業や教育事業、プラットフォーム/Web3事業のいずれも大幅に成長する前提で、10億5,000万円としています。

また、当期純利益は3,800万円と見込んでいます。

セグメント別計画

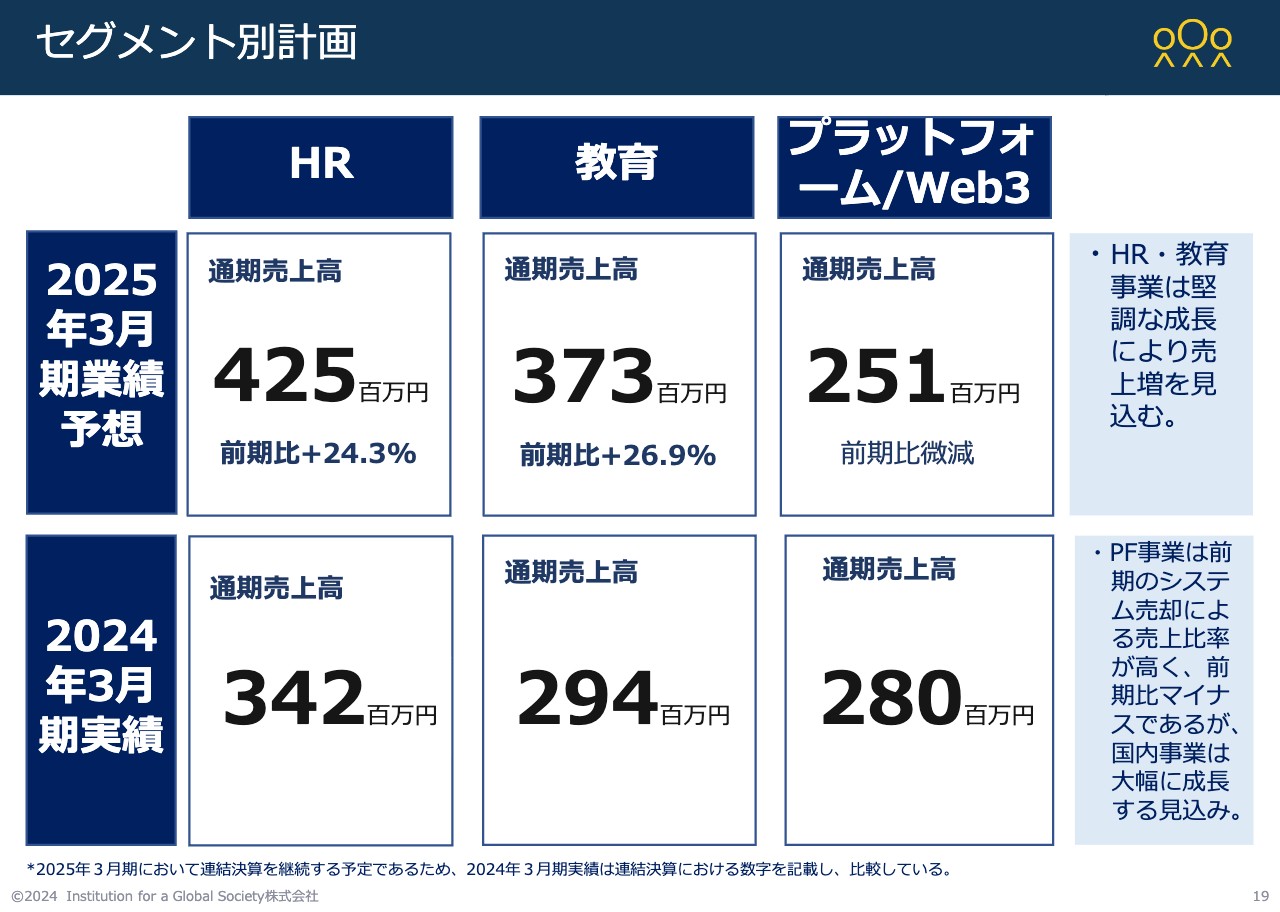

セグメント別計画です。HR事業の売上高は4億2,500万円、教育事業は3億7,300万円と、ともに前期比25パーセント前後の伸びとなっています。

プラットフォーム/Web3事業は、前期比で微減を見込んでいます。昨年にはシステム売却があり、そちらを除いた状態で非常に大きな成長をプラットフォーム/Web3事業で行い、会社全体で10億5,000万円の売上高につなげていきたいと考えています。

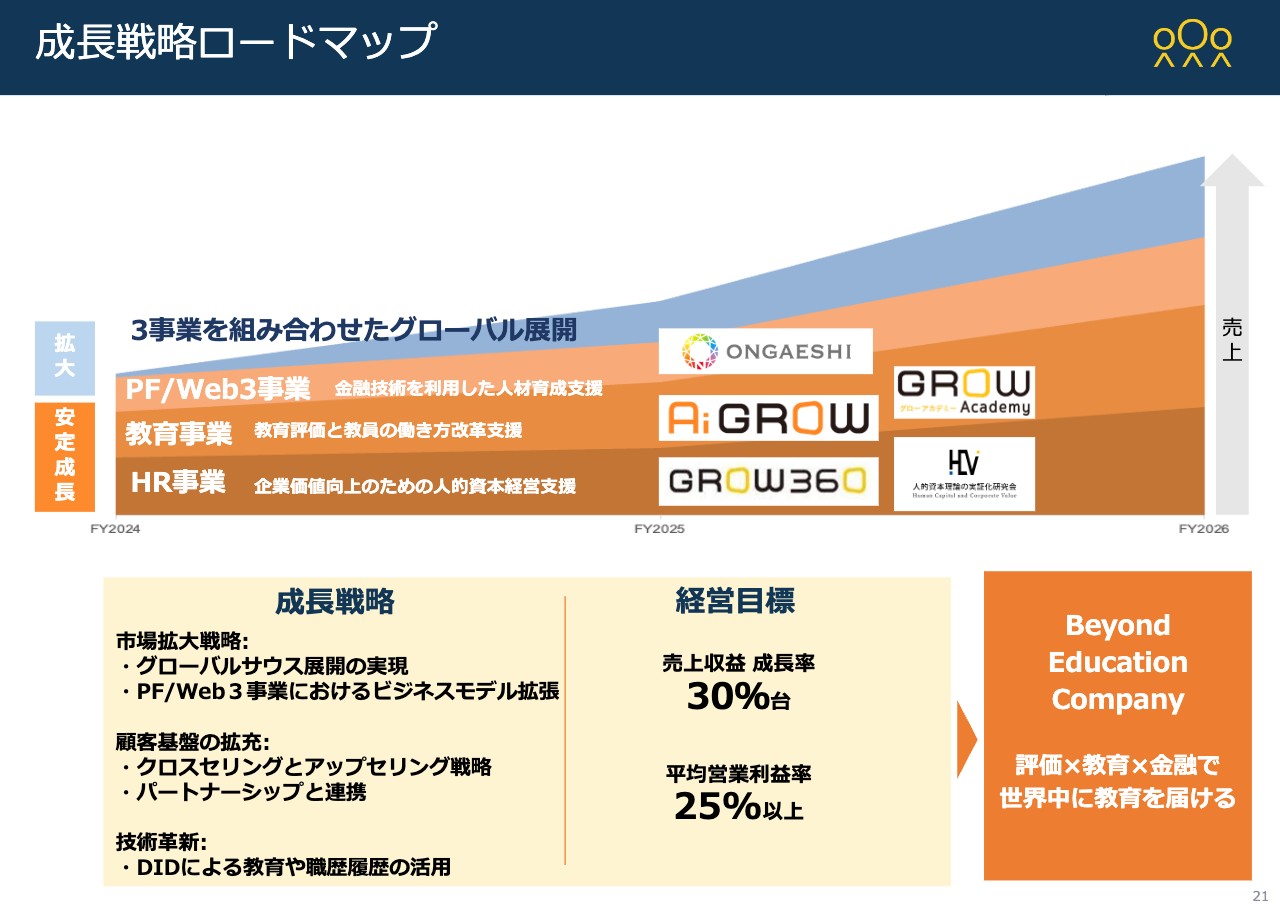

成長戦略ロードマップ

成長戦略ロードマップです。HR事業も教育事業も成長できているため、今年度のセグメント利益もそれぞれ1億円を超えるところからも、しっかりと利益を上げていきたいと考えています。2027年3月期までに、売上収益は30パーセント以上、平均営業利益率は25パーセント以上を目指していきます。

具体的に現在取り組んでいるものの1つに、グローバル展開があります。昨年度も、先ほどお伝えしたアジア開発銀行やERIAという国際機関からの受託もしています。日本政府も力を入れているグローバルサウス領域へ、さらにフットプリントを広げていきます。

私どものHR事業や教育事業、プラットフォーム/Web3事業は、世界的にも非常に技術的な特異性かつ競合優位性があると、国際機関やさまざまな企業・政府から評価されています。このような点からも、グローバルサウス展開をさらに広げていきます。

プラットフォーム/Web3事業においても、対象教材が昨年度まではデジタル人材領域だけでしたが、今年度は、デジタル人材にかかわらず教育のファンディングが必要で、就職につながる職に大きく広げていきます。

顧客基盤という意味では、HR事業と教育事業はベースがあるため、クロスセルやアップセリングを行うことができます。また、みなさまの親族でも中学1年生から高校3年生まで幅広く使っていただいている「Ai GROW」があります。

中学1年生の子は翌年2年生になり、やがて3年生に上がりますが、学年が上がることで使用範囲も安定的に伸ばしていけます。1校あたりの単価が大幅に伸びたのは、学年全体で入っている学校が増えてきており、学年が上がるごとに使う学年が増えるからです。このように、教育ビジネスのアップセルリングが伸びてきているのが、現在の状況です。

パートナーシップに関しては、昨年度に三井住友信託銀行とかなりコアなかたちでHR事業で連携しましたが、実はほかにもいろいろなお客さまから話をいただいています。今後もしっかりとしたパートナーを増やしていきながら、より大きく、多くのお客さまにリーチしていきたいと考えています。

技術革新では、今後の大きな動きとしてDIDがあります。あまり聞かれたことがないと思いますが、DIDとは「Decentralized Identification」という分散型IDの技術です。今後は、この技術が非常に大きくなると言われています。

先ほど秘密計算についてお伝えしましたが、将来的にはグローバルサウス諸国が私どもの技術を使いながら、IDに記録された自分が学んだ履歴などをファイナンスや就職に利用することを考えています。

アジア開発銀行以外にも、いくつかの国際機関とこのような議論を進めており、学習履歴のデータを実際に取り始めている私どもの先行優位性を、しっかり広げていきたいと考えています。

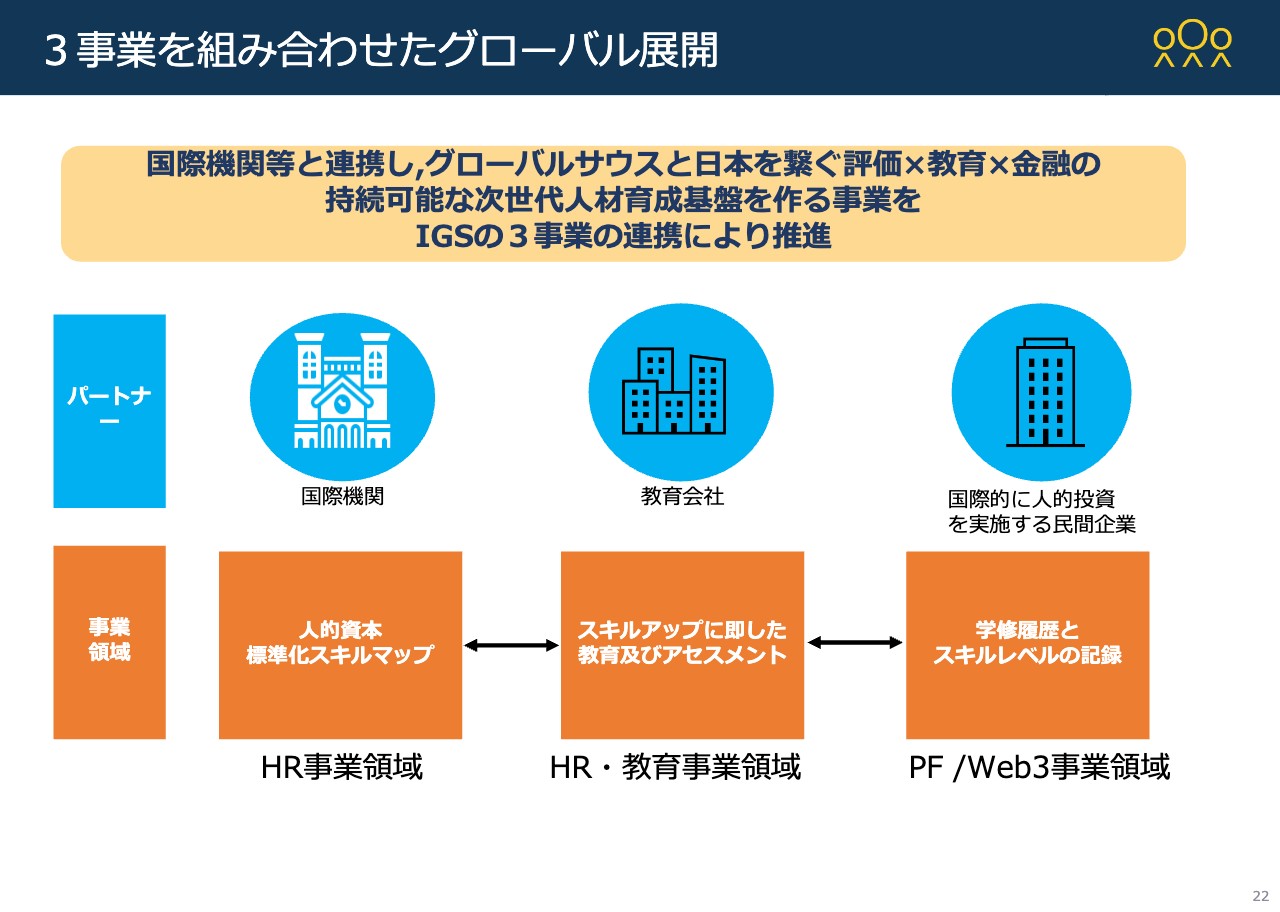

3事業を組み合わせたグローバル展開

HR事業と教育事業、プラットフォーム/Web3事業は、徐々に重なってきています。2年前にお伝えしたように、HR事業の顧客に大企業が増えてきている背景には、昨年度から有価証券報告書において義務付けられた人的資本の開示があります。結果として、多くの企業が人的資本をどのように取るのか、人的資本とは何かということを考えています。

人的資本とは、一言で言えば「人の能力」です。こちらはゲーリー・ベッカーという、ヒューマンキャピタルでノーベル経済学賞を取った人物が明確に言っています。よく「エンゲージメントが人的資本」と言われますが、これは完全な間違いです。例えば、エンゲージメントが非常に高い組織があったとしても、必ずしも高い企業価値につながりません。

あくまでも1つの事例ですが、エンゲージメントが高い幼稚園児がどれほどがんばっても企業価値は絶対に上がりません。つまり、エンゲージメントは能力があることを前提とする必要があり、エンゲージメントの数値が出たからといって、それがその企業の人的資本能力の測定にはまったくつながらないということです。

現在30数社の大企業が参加している、一橋大学の「人的資本理論の実証化研究会」は、おかげさまでいろいろなメディアで取り上げられています。実は先日、ある大手証券会社主催で、日本中の運用会社90数名に私どもの話を聞いていただく機会がありました。

その時の最終的な議論は「有価証券報告書のエンゲージメントという数字だけを見て、横比較をしても、まったく無意味だ」ということです。本当にそのとおりで、エンゲージメント力の比較は無意味です。まず、私どもが測っている能力データがない中でのエンゲージメントに、価値はありません。

このような能力データをベースに持っている私どもの強みは、今後より出てくると確信しています。私どもは、人的資本の標準化をアジアで図るべく、国際機関と連携をしていきますので、国際展開をする中においては非常に強いと考えています。

今の高校生たちの間では、高専の重要性がいろいろと言われるようになっており、世界的にも「大学に行く必要性があるのか」という議論が出始めてきています。

例えば、AIエンジニアになりたい時に、どのような能力を身につけていかなければいけないのかを示したものとして「スキルマップ」があります。フランスやドイツにはもともとありましたが、スキルマップがあると「私がこの仕事に就くためには、これぐらいまで能力を上げないといけないんだ」という認識ができ、これが非常に重要になります。

また、当たり前の話ですが、スキルは資格試験ではありません。例えば、日本にはITパスポートという資格があります。ITパスポートの知識は重要ですが、ITパスポートで得た知識をどのようにビジネスに応用するかのほうが重要です。

これはコンピテンシーやソフトスキルと言われるものですが、能力を測る部分において、私どもは「GROW」という非常に強いサービスを持っています。それにより、スキルだけでなく、スキルの「応用」を含めたスキルマップを作ることができます。

こちらをしっかりと作ることで、教育事業でも「このような能力が今必要とされている」とわかります。すると同時に、どのような学びを大学や高校、中学校にブレークダウンしていけばよいかがわかってきます。

スライド中央に記載しているとおり、今後は教育産業との連携がより重要になります。そこで、教育をコアビジネスに持つ私どもの強みが発揮されます。

さらに、最近話題になっていることとして、今の日本の学校のデータは、日本企業ではなく、外資の大手プラットフォーマーが持っていると考えられています。国においてもさまざまな議論がされていますが、日本の小中高校生の学習データを大手の外資プラットフォーマーが持っていてよいのかどうかは、かなり論点になると思います。

私どもは、先ほどお話ししたDIDという技術によって、それらを個人に戻すことができます。そのようなところを高めていくことにより、新たなビジネス商圏を広げていけます。

最近では、日本から海外に出て働く人もかなり増えました。これだけ海外と日本の賃金差が広がり、今後もさらに広がることを考えると、このような流動性も踏まえながら私どもの仕組みを取っていきたいと考えています。それが、今私どもが目指しているところになります。

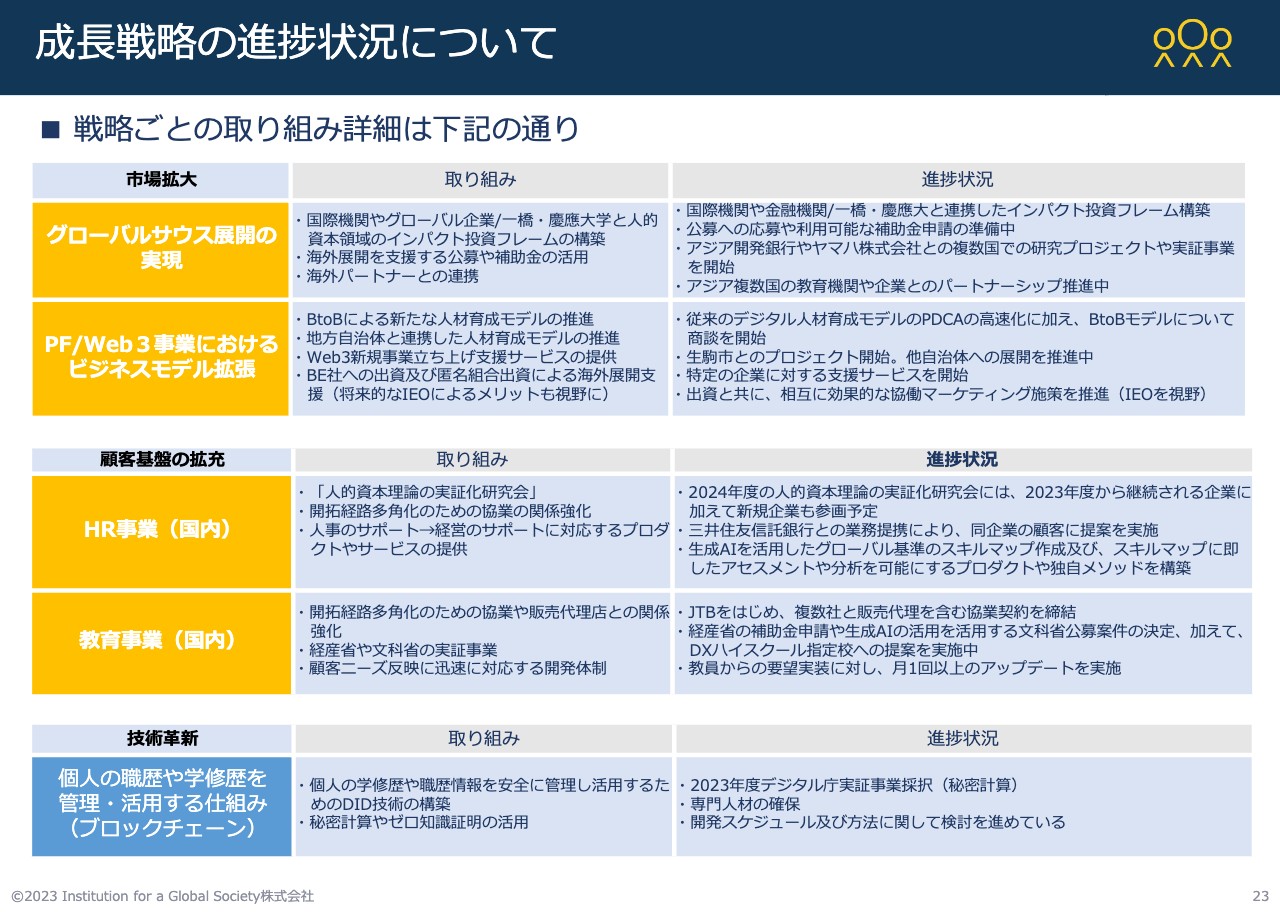

成長戦略の進捗状況について

このスライドは非常に細かいため、後でお読みいただければと思いますが、今私がお話ししたことを現状とともにまとめています。

今日は運用会社等のみなさまもいらっしゃいますが、インパクト投資は非常に大きな論点になっていると思います。世界的にも、これまでのインパクト投資は、ある意味環境に依存していたと言われています。

人的資本領域においてインパクト投資をするためには、教育投資額ではなく「教育投資の結果、どのくらい能力が上がったのか」というデータがなければ、インパクト投資につながりません。ですので、そのデータを取れる私どもは、金融領域においての応用可能性も非常に大きいと考えています。

私はもともとブラックロック出身ですので、そのようなところも含めて世界のメンバーと議論をしながら、私どもの人材評価を金融領域でも使える価値のあるデータにしていくことが、グローバルでの可能性につながると考えています。

また、プレスリリースでも発表したとおり、アジア開発銀行だけではなく、音楽のヤマハが行うコロンビアでの実証事業に、私どものサービスが使用されています。他にもいろいろな企業からお声がけいただいており、今後は能力評価がさらに重要になると感じています。

ただのスキルだけではなく、スキルを応用する力やスキルを得る力も含めた能力データを、世界中から取れる基盤を持っていることが、私どもの世界的な競争優位点につながっています。それにより、日本でもしっかりとベースラインを作ることができていますので、こちらを世界に出していきたいと考えているところです。

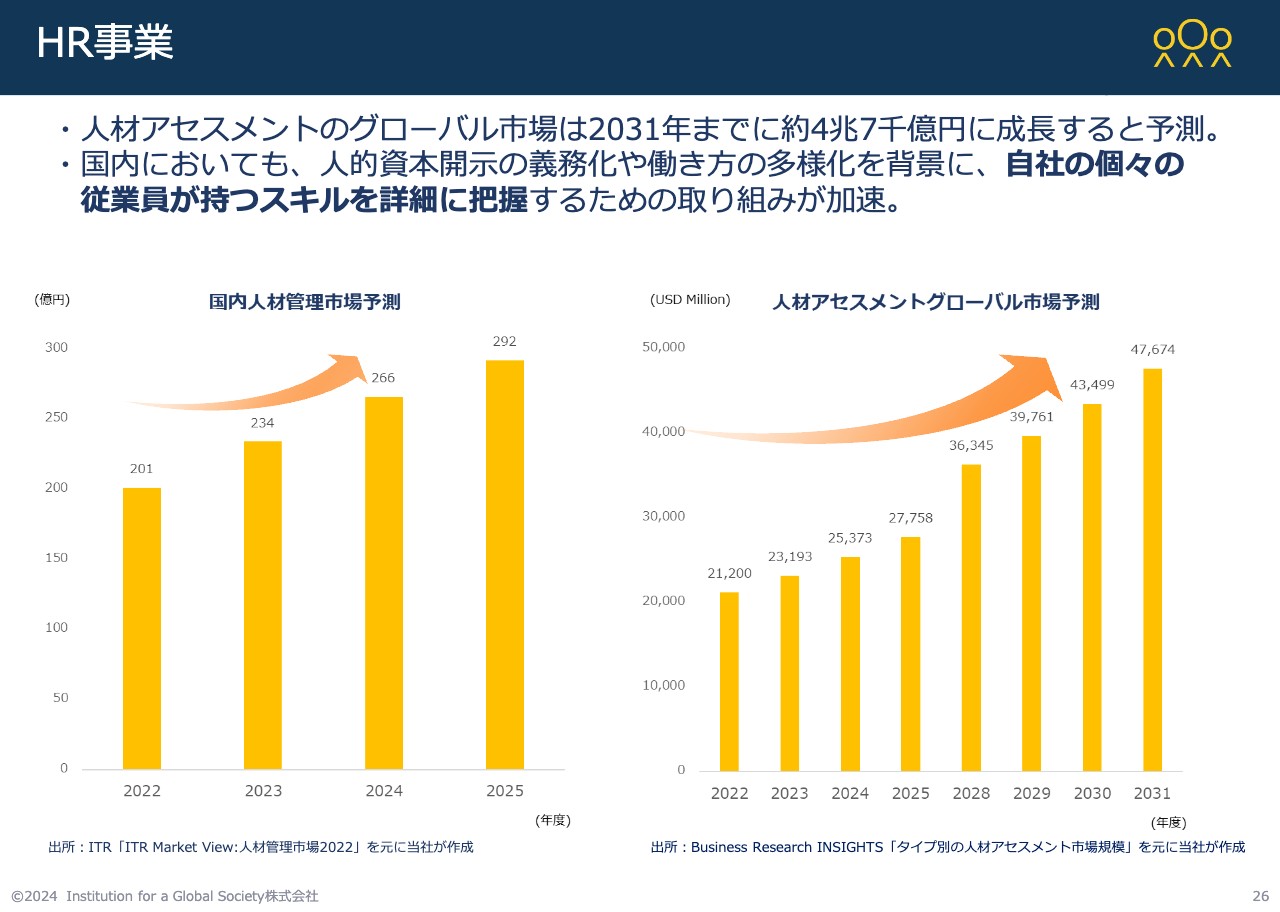

HR事業

HR事業の市場ポテンシャルです。こちらは以前にも示しているデータですので割愛します。

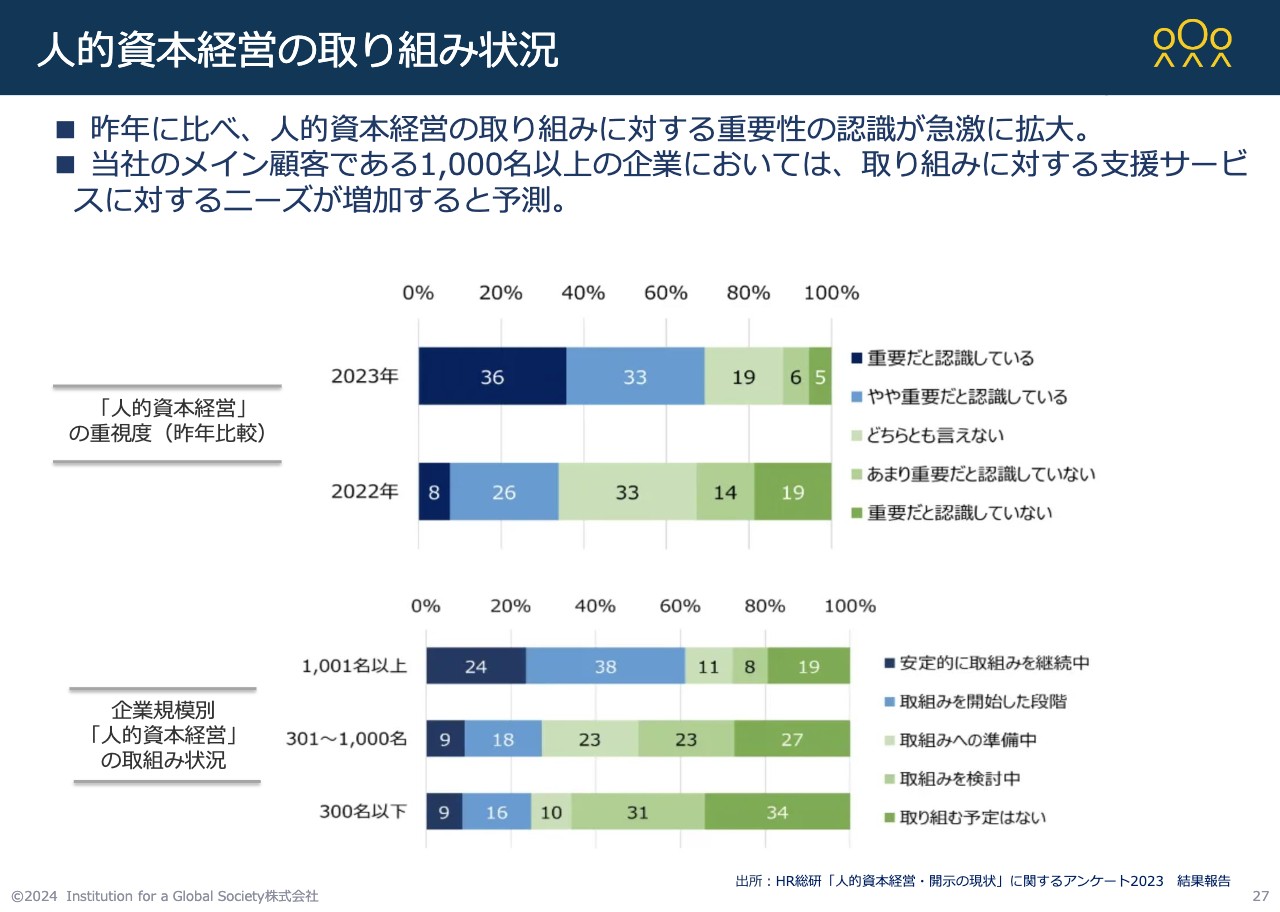

人的資本経営の取り組み状況

市場環境としての、人的資本経営の取り組み状況です。人的資本経営は重要だと認識していながら取り組めていない企業が多いことは、ある意味でビジネスチャンスが非常に大きいと考えており、三井住友信託銀行と業務提携を結んだ理由の1つでもあります。

今年度はこのようなチャンスをしっかりと獲得しながら、みなさまからの期待を超えられる成長をしていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。

質疑応答:M&A戦略について

質問者:もしお持ちでしたら、御社のM&A戦略を教えていただけますでしょうか?

福原:M&A戦略については、海外も含めたあらゆる可能性を考えています。現時点では国内よりも海外を中心に、その可能性を見極めていきたいと考えています。

もちろん国内においても、非常によいシナジーがあると見なすことができれば否定はしません。しかし、まずは先ほどご説明した海外での戦略に沿うかたちで、拡大に必要な取り組みをしていきたいと考えています。

質疑応答:プロジェクト売却による単体決算への移行について

質問者:昨年度は、プロジェクト売却により単体での計画を立てていたと思います。そして計画どおり、売却は行われました。しかし、今年度の計画は連結のままです。売却すると単体決算へ移行すると思っていたのですが、どのような事情があったのでしょうか?

福原:プラットフォーム/Web3事業は、パートナーとして、海外の運営母体となる会社が必要です。加えて、トークンを発行する主体となる会社も必要になります。

これを1つの会社で行える場合もあれば分解されている場合もありますが、当初は、1つになっている会社に売却をする予定でした。そのため決算も完全に単体へ戻す予定でしたが、結果として、運営母体機能のみを持つ会社へ売却するかたちとなりました。

したがって、トークンの発行会社はまだ私どもの子会社として残っています。

質問者:つまり現状として、トークン発行の主体は御社でお持ちですか?

福原:まだ持っているままですので、ここはいずれ売却対象になってきます。

質問者:売却が叶った時は単体決算に移行しますが、今は予定として見えているものがないため、連結決算のままで今期計画を立てたということでしょうか?

福原:おっしゃるとおりです。