『ジャパン・アズ・ナンバーワン』から、屁理屈が跋扈する平成バブルへ

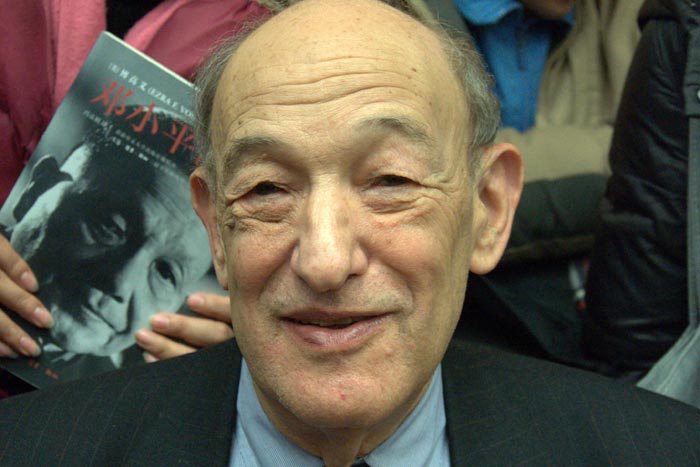

1979(昭和54年)のエズラ・ヴォーゲル著『ジャパン・アズ・ナンバーワン(Japan as Number One: Lessons for America)』は世界中で読まれた。

From Wikimedia Commons

エズラ・ヴォーゲルは、日本がいち早く重厚長大から軽薄短小に切り替え、「省エネ経済」へと転換したことを称賛し、その成功は、終身雇用や共同体的団結など「日本的経営」の賜物であると言うのであった。

今日現在は、それらがマイナス要因の巣窟とされる世相だから隔世の感がある。だが、企業風土の好き嫌いは別として、時価総額でも売上額でも利益額でも断然の日本一であるトヨタは、日本的経営と称されたものをフンダンに温存し、いまも重視している。

例えば、「改革は企業のトップから進めるものだが、カイゼンは工場現場の平社員らの着眼から発する」として、TQC(トータル・クォリティ・コントロール)を大いに活用し、トヨタが世界一になった淵源は「カイゼン」にこそある、と社員を洗脳する。

これなどは、機能組織(ゲゼルシャフト)であるはずの企業体に、運命共同体(ゲマインシャフト)の要素を大いに取り入れた経営であり、俗に言う「日本的経営」の典型である。

『ジャパン・アズ・ナンバーワン』の数年後、「平成バブル」が発する頃には、日本人は日本的経営の強みを過大評価し、大いに図に乗っていた。例えばPER(株価÷一株あたり利益)だ。

平成バブル当時、PERが世界標準の数倍以上になっても、「企業が互いに株式を持ち合う日本市場では、実際に市場に流通する株数は総発行済株式数の数分の一だから、現在のPERは合理的である」と屁理屈を言った。そして野村証券を筆頭に、自分たち自身もそれを信じた。

その結果、1990(平成2)年大発会に端を発する「1920(大正9)年以来、70年ぶりの大暴落」を見ることとなった。

これの直接的な引き金を引いたのは、実は監督官庁の大蔵省証券局である。ほとぼりが冷めてから、元野村証券会長の田淵節也氏は、日経新聞『私の履歴書』で「大蔵のやり方にはハラワタが煮えくりかえる」と述懐しているが、この件については別稿としたい。

Next: 下村治氏が予見した高度成長の終焉。「ゼロ成長」は「安定成長」?

初月無料お試し購読OK!有料メルマガ好評配信中

山崎和邦 週報『投機の流儀』

[月額1500円(税込) 毎週日曜日配信]

市況動向や世界的超金融緩和の行く末を、学者兼投機家の視点で分析。読者質問コーナーでは活発な意見交換も。初月無料で会員限定の投機コミュニティを覗いてみるチャンス!