人件費よりも「人材募集コスト」が店舗運営の重荷に

利益が低下した要因を、決算短信では以下のように説明しています。

利益面につきましては、主に商品力強化・人材確保・育成への投資、仕入コストの上昇により、前年同期実績を下回りました。

人材確保や仕入れコストの上昇は外部要因として仕方のない部分があります。

人材確保のためのコストとは、具体的にはアルバイトを探すために人材会社に支払う手数料のことです。今は募集してもなかなか人が集まらないので、店舗を回すためにどんどん募集コストをかけなければならないのです。

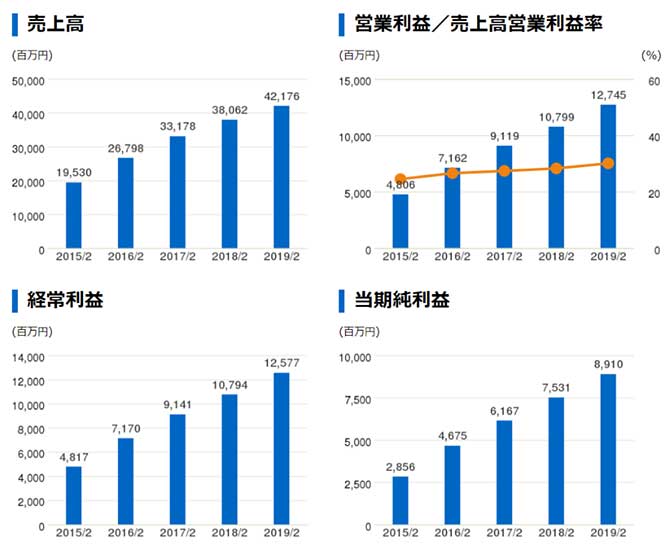

これは、時給の上昇よりも大きな負担となっていると考えます。その証拠に、人材会社の業績は絶好調です。以下は「バイトル」を運営するディップ<2379>の業績推移ですが、とてつもない勢いで伸びていることがわかります。

人材募集のコストが業績を圧迫し続けるなら店舗運営が成り立たないため、もはや閉店するしかないという状況には頷けます。仕入れコストも、トラックドライバーの人件費高騰などによる上昇である程度説明ができるでしょう。

実店舗を持つ小売会社はこれだけ厳しい状況に立たされているのです。

売上増加→利益減少に陥った理由

しかし、これらの中で会社側が選択を誤ったと思われるものがあります。それが「商品力の強化」です。

具体的には、2018年2月期の決算説明で以下のようなスライドがありました。

出典:プレナス 2018年2月期決算概要

ここで気になるのが「内容をボリュームアップさせた特から揚弁当は若年男性層の獲得にも成功」という部分です。

確かに売上も伸びたようですし、一見成功したように見えます。

しかし、1つ1つの値段は、リニューアル前と同じ価格です。ボリュームだけ増やしたとしたら、当然弁当1個あたりの利益率は低下します。

から揚げ弁当を買った人は他の弁当は買いませんから、売上が増えたとしても利益は増えないどころか減ってしまう「豊作貧乏」になっている可能性が考えられるのです。

その証拠に、売上高は増える一方で、原価率は46.5%から49.7%に急上昇しています。利益率数%のビジネスモデルでこの上昇は致命的です。

ほっともっとの顧客の大部分は中高年の男性だと言います。独身者や肉体労働者も少なくないでしょう。彼らは結局、リニューアルによって最も量的なコストパフォーマンスの高くなったから揚げ弁当ばかり買うようになったのです。

その結果が原価率の上昇だとしたら、戦略の失敗と業績の悪化の辻褄が合うのです。

Next: 最大の悪手「直営店のフランチャイズ化」で窮地に