2019年4月~6月期のLINEの決算で「LINE Pay」に関して凄まじい数字が公開されました。今回はその数字をベースにLINE Payの将来性について考えていきたいと思います。(『決算が読めるようになるノート』シバタナオキ)

※本記事は有料メルマガ『決算が読めるようになるノート』2019年8月8日号の抜粋です。ご興味をお持ちの方はぜひこの機会にバックナンバー含め今月分すべて無料のお試し購読をどうぞ。

驚異のリテンション率でQRコード決済成長の可能性

Q. LINE Payのアクティブユーザーあたりの獲得コストは?

*KYC = Know Your Customer: 顧客確認の意味。登録の際に本人確認を取る一連の手順や書類も指します。

本文では本人確認が取れているユーザーをKYCユーザーと記しています。

2019年4月~6月期のLINEの決算で「LINE Pay」に関して凄まじい数字が公開されていたので、今日はそれを取り上げたいと思います。

はじめに決算の概要を見ていきましょう。

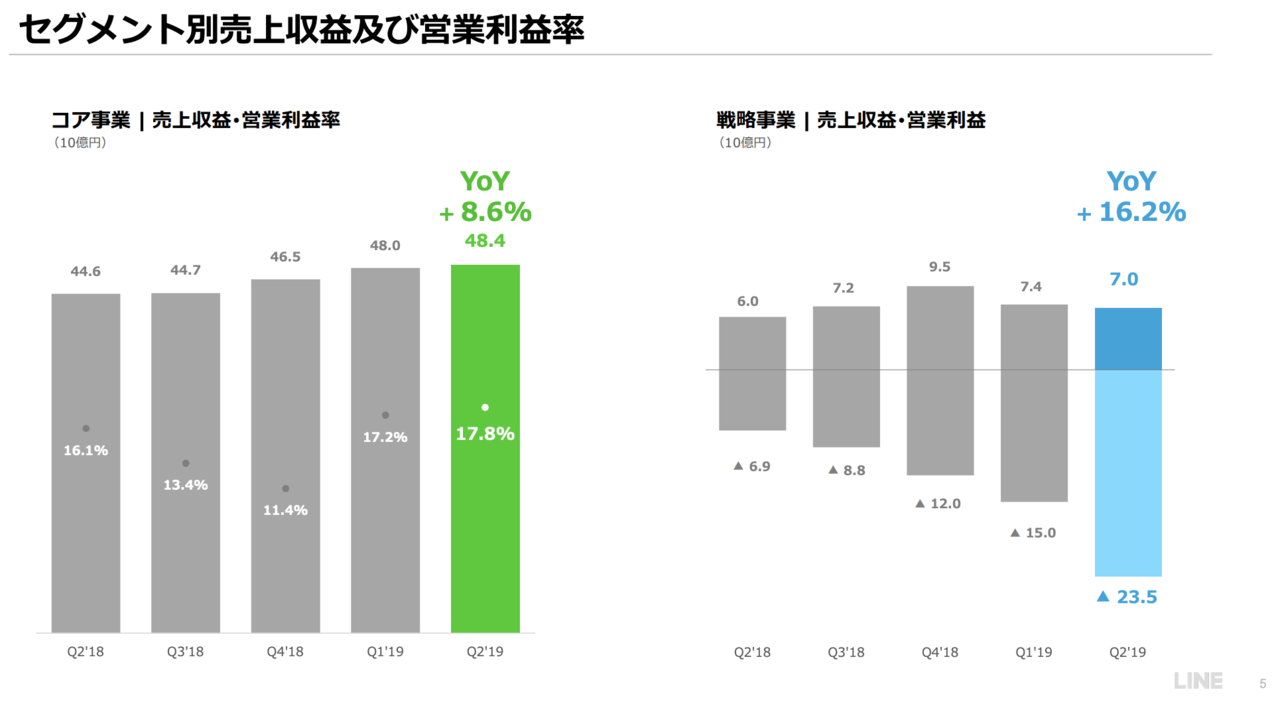

セグメントが「コア事業」と「戦略事業」と2つに分かれています。コア事業は、四半期の売上が484億円、前年同期比+8.6%と伸びが鈍化してきています。

一方で、戦略事業は売上が70億円、営業赤字が▲235億円と戦略事業に約300億円もの巨額な投資を行っていることがわかります。

この300億円赤字の内訳は、大半がLINE Payのキャンペーン費用だと推測されます。今日はその辺りを詳しく読み解いていきたいと思います。

LINE Payのビジネスモデル

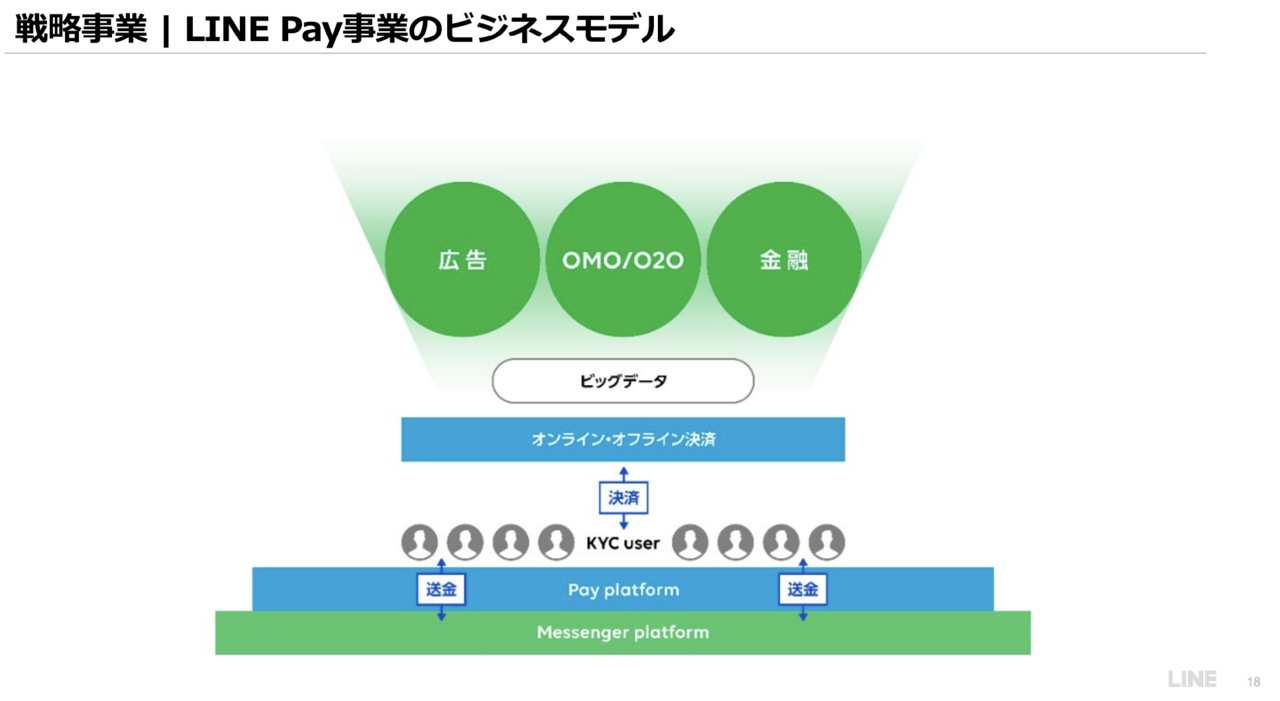

LINE Payのビジネスモデルを見てみましょう。おそらくこのスライドは今回初めて追加されたのではないかと思います。

出典:同上

ビジネスとしては3つのビジネスモデルが想定されており、1つ目は広告、2つ目はOMO、3つ目は金融と記載されています。

*OMO=Online Merge Offline:オンラインとオフラインの融合

中国の「Alipay」や「WeChat Pay」などの成功事例を見ると、この3つにビジネスモデルが集約されており、中国モデルを着実にコピーしていくのではないかと考えられます。

Next: LINE Payは実際のところ、どれくらい使われている?